ベーシックインカムの「影」の面

この番組で長妻議員が注意喚起していたBIの「影」の面は重要なので改めて取り上げる。

【5日㈪#報道1930】『「国民1人に月7万円」…“ベーシックインカム”は社会保障の“救世主”か“亡国の政策”か』

— BS-TBS「報道1930」 (@bstbs1930) October 5, 2020

▽首相の政策ブレーン竹中平蔵氏の構想の「自助・共助・公助」▼年金は消滅?健康保険、失業保険、児童手当はゼロに?

◎ゲスト #長妻昭 #小林慶一郎 #森永卓郎

HP↓https://t.co/SebJsXaNQk

一つ目が、賃金に関する社会規範を根本的に変えてしまう可能性である。

ロナルド・ドーアは、アメリカでの所得の「中位の人が下の人とのギャップを大きくしたというより、上の方の人が中位とのギャップを大きくした現象」の主因がcodeの変化にあると指摘していたが、codeの変化は下には逆方向に作用する。

重要なのは、社長たちの巨額の報酬が一例である貧富の差は、どこまで開いていいのか、同一社会内に莫大な富と悲惨な貧困の共存は、どの手度まで許容されるかについての一般的な規範の変化です。ここで「規範」と訳されているガルブレイスのもとの言葉は「code」です。儒教的な訳語でいえば、経営者の「経営道」に当たるでしょう。

これまでは、正規雇用者については本人(とその家族)が生活できる水準=生活給が下限になることが暗黙の規範だったが、BIはその下限を代替してくれるので、経営者の「合法的に許される貪欲」に対する抑制が外れてしまい、生活給からBIを引いた水準まで賃金を下げられるというcodeが広まる可能性が高い。

二つ目が、国民の賛成多数で実現してしまう可能性である。

現行の社会保障制度は、国民が社会保険料や税で払い込んだ原資が「当籤した=保険事故に遭った」人に支払われる宝くじのような仕組みなので、金銭収支だけを見ればトータルでマイナスになる人の方が多くなる(実際には定額負担ではないのでそう単純ではないが)。

公的年金は「払い損」になる若い世代に不満が多いが、BIはさらに幅広い世代に「払い損になる現行制度の解体」の正当性を訴えやすい。

社会保障制度の恩恵を受けるのは主に高齢期だが、人間には遠い将来のリスクを過小評価する傾向があるので、目先の現金収支を強調されると賛成する朝三暮四の猿が少なからず出てくる可能性は否定できない。

番組ではスペインなど諸外国の試験的導入例を肯定的に紹介していたが、注意しなければならないのは、これらは

◆一部地域で

◆他の社会保障制度は残したまま

行われたため、賃下げ圧力増大や社会保障制度の縮小の弊害などの「影」は生じず、生活にゆとりができたという「光」の面だけが見えたことである。全国で社会保障制度の縮小と引き換えに導入された場合は、全く異なる結果になることも想定する必要がある。

竹中平蔵氏に、J-CASTニュース・野口博之記者がインタビューしました。

— 竹内 翔@J-CASTニュース編集長 (@netnewsman) October 10, 2020

注目を集めた「ベーシックインカム」論の真意、そしてメディアやSNSなどでの批判についても。

一押しの記事です!https://t.co/KCeizrM3l8

長妻議員が言うところの「左派的BI」では「働かない自由」を満喫できる額が給付されるので、絶対的貧困は克服され、ブラック企業も淘汰されるが、その代わりに労働意欲と生産性上昇率の低下が生じ、旧共産圏のような慢性的な経済停滞に陥る可能性が高い。人間社会はそんなに甘くはないだろう。

補足

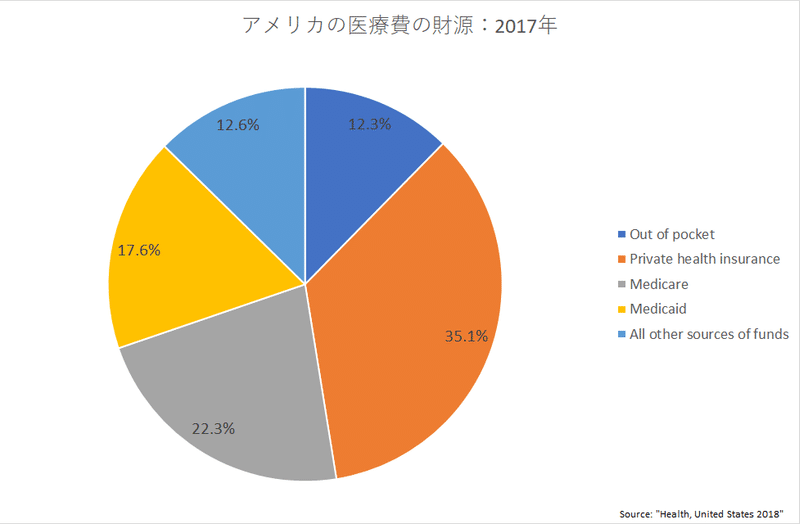

日本のBI推進論者の多くは、医療や介護の公的保険は残したままで、他の社会保障をBIに一本化すると主張しているようだが、これも要警戒である。社会保障が「基礎的な生活費の保障」になると、公的保険にも「基礎的な医療だけをカバー」といったcodeが浸透する可能性が高いためである。

実際、2004年第32回経済財政諮問会議において、規制改革・民間開放推進会議の宮内義彦議長(当時)はこのように発言している。公的保険縮小の目的が民間保険会社のビジネス拡大であることは明らかと言える。

まず、混合診療を解禁した場合でも、国民皆保険の維持ということを私どもは大前提であると考えております。このスタンスは当初から変わっておりません。当会議が主張しておりますのは、国民に必要な基礎的な医療は、これまでと同様、大前提であると考えております。このスタンスは当初から変わっておりません。当会議が主張しておりますのは、国民に必要な基礎的な医療は、これまでと同様、皆保険制度で対応する。こういう前提にいたしまして、先進医療など現在の公的保険でカバーしていない医療を付加的に行う。患者がそれを選択することを認める。そういう意味での混合診療の解禁を訴えているわけでございます。

今のところ、プロフェッションを自認する医師は公的保険縮小に対する強力な抵抗勢力ではあるが、金銭的には規制改革・民間開放推進派と利害が一致する。医療は供給者(医師)が需要者(患者)に対して圧倒的に強い立場なので、政府が規制しなければ価格の釣り上げが容易である。

ドーアは前掲書に

「合法的に許される貪欲」に対する抑制がはずれると、ごく当たり前の正直さも失われていく

と書いていたが、医師の貪欲に対する抑制が外れると非常に危険である。今後、BI推進派が金に目がくらんだ医師の切り崩しを図る可能性にも要注意である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?