私にいなり寿司をつくらせた「おあげさん」/平松洋子著

何を隠そう(隠したこともないが)。

いなり寿司をつくったことがなかった。

そもそもいいイメージを持っていなかった。なぜか?

幼少期から法事の集まりといえば「助六」がメインで、それらを食べるにつけ「甘い」「肉がない」「甘い」「酸っぱい」と辟易していた自分。

※身内が亡くなってから49日の間は肉や魚を使わない精進料理を食べるべきで、その際いただく寿司は必然的に「助六」になるそうだ。

その総仕上げと言って良いのが、結婚後たまたま実家帰省中に叔父が亡くなった時。叔父は独身だったために実家が葬式を出すことになった。私はしばらく実家に滞在し、お通夜からお葬式まで親族たちとの打ち合わせに混ざり、ずっと助六を食べ続けた。式場で出される食事も、おばちゃんたちとスーパーで買うお惣菜も、常に助六だったのだ。

その結果、「いなりは当分食べなくてもいい気がする」になった。

最近は、たまに家族が買ってくるのを食べる程度。運動会のお弁当にいなり寿司を作るご家族を横目に「すごいな」と思ったり。私が食べないし作らないなら、我が子たちはもっと食べないはずのいなり寿司。

人の家のいなり事情はよくわからないが。

私にとっては、いなり寿司は法事の味だったのだ。

そんな私が、突然「いなり寿司を作りたい」という気持ちになったのは、この本を読んだから。

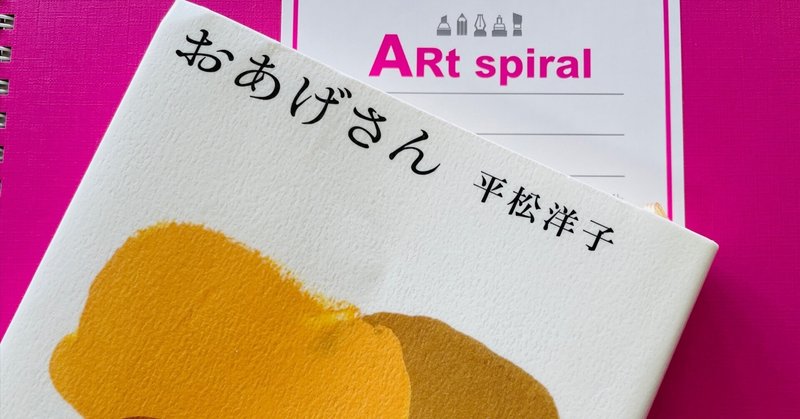

エッセイストの平松洋子さんが上梓した「おあげさん」。2022年に刊行された時にメディアや本屋で目にとまった。

私はいなり寿司が好きじゃないけれど。おあげさんは好きなのである。

小さな油揚げをフライパンでこんがり焼いて、醤油を垂らした香ばしさ。

刻んだ油揚げを一緒に煮た、ひじきの五目煮のしみじみしたおいしさ。

油揚げの旨味が染み渡る炊き込みご飯のふくよかな味。

そんな油揚げ料理は大好きで、この本「おあげさん」をつい手に取る。

とったら最後、油揚げの世界の奥深さにどぷんっとハマり、ついには「もしかしておいなりさんって素晴らしい食べ物なのではないか」という気持ちになった。

「おあげさん」の世界は想像以上に広い。

なぜいなり寿司をそう呼ぶようになったのかの所以、油揚げの歴史、今もユニークな油揚げを作る地域の逸話、内田百閒にとってのご馳走「ジンバリ」の話、松山あげの素晴らしさのこと、大阪のうどん屋についてなどなど。広い見聞と深い思慮、そしておいしいものへの飽くなき探究心が垣間見えて読書欲をそそる。

そして、ものすごい情報量の中に、ひたすらおいしそうな「おあげさん」が登場する。

あげのおいしさを、ここまで汁気たっぷりに表現できるなんて天才なんじゃないのだろうか。

ちなみに、平松洋子さんが描写した、「松山あげ」の表現が天才すぎるので引用してみたい。

松山あげが本領を発揮するのは、汁気を吸ったあとだ。水、だし、卵、なんでもいい、とにかく汁気を吸収したあとがすばらしい。さっきまでパリパリ、かさかさ、羽のように軽かったくせに、汁気を吸ったとたんとろーんとやわらかくなる。薄い餅に似ているのだが、餅ほど伸びるわけではない。でも、破れたりちぎれたりしない。口当たりも、絹ごしのようななめらかさ。菜種油で揚げたこくもある。しかも、賞味期限三ヶ月。

こんなものを読んでしまったら、スーパーで松山あげの袋を見た途端2袋ほど買い込むはずだ。誰もが。おそらく。多分。

そしていなり寿司である。

いなり寿司については、p49から登場する豊川稲荷東京別院の茶店のいなり寿司が印象的だった。江戸時代、豊川出身の大岡越前が江戸屋敷内に「豊川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)」を祀ったことをきっかけに、稲荷信仰熱が高まる江戸で庶民の参詣を集めたという。

今も赤坂にある豊川稲荷東京別院はパワースポットとして知られ、その境内には昔ながらの茶店があるそうだ。

平松さんは、このレトロ感満載の茶店を目的に訪れる。黒ごまがたっぷり入ったいなり寿司と、とろりと味噌がかかったこんにゃくの味噌おでんを食べ、430円を払って店を後にした。

味のことは詳しく書かれていないのに、いなり寿司と味噌おでんのペアリングがとてもノスタルジックで、とてもおいしそう。とろり、とか、とろん、とか、そういう擬音がいちいち胸を振るわせる。

この結果。

本をすべて読み終わらないうちに、私はいなり寿司を作り始めた。

レシピはずっと信頼を寄せている「白ごはん.com」を参考に。油揚げの油抜きバージョン、油抜かないバージョンと2通りのレシピがあるのだが、ちゃんと油抜きした。

油揚げを半分に切って、中にご飯が入る空洞を確保してから油抜き。水を絞ってから鍋に並べて砂糖と醤油とみりんでコトコト。ふっくらと煮あがったら冷ます。それから、白胡麻を入れた寿司飯を詰める。

このシンプルな工程で生まれた初めてのいなり寿司は、びっくりするほどおいしかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?