マンガワールド⑪ マンガの未来

はじめまして。こんにちは。

秋の深まりを紅葉に感じつつも、やがて来る厳しい冬の世界をどのようにサバイバルしていこうかと震えながら、相変わらずマンガや音楽やコーヒーを励みに、雪の結晶のような透明感あるマンガを構想しているGプレッソです。

さて、今回のマンガワールド⑪におきましては、『マンガの未来』と題しまして、リアルタイムに激動な時代の荒波と共に進むのであろうこれからの『マンガ』の在り方を、ワタシなりに手探りかつ想像を交えながらライトに考えてみたいと思います。

本記事の内容としましては、

・テクノロジーの進化によるマンガ体験の変化

・描き手の増加に伴うテーマの広まりと深化

・紙(雑誌・コミックス)も電子(デジタル)も

・『マンガ』の運命

-などに関して、随想的に綴っております。

具体的トピックは、以下のように構成しております。

気になる項目がありましたら、ぜひお付き合い頂ければと思います。

目次

①『マンガ』の表現媒体・舞台の進化

-マンガを『見る』から『体験する』へ-

②世界基準の表現へ

ワールド・コード-漫画の在り方-ex肌色問題

③マンガのポテンシャルの解放 多文化・多様性

-描き手の拡がり&テーマ・ジャンルの無限拡大期へ-

④スマートフォン隆盛時代のマンガとは?

-画面サイズやWEBTOON-

⑤紙も電子も

-紙の雑誌やコミックスはどうなるの?-

⑥翻訳技術

-セリフ同時翻訳が瞬時に?-

⑦白黒かカラーか

-モノクロもカラーもそれぞれいいもので!-

⑧世界一のアプリの誕生?

-それはいつの日にか!-

⑨マンガは選ばれるのか

-世代ごとマンガ読書事情/娯楽多様・飽和な時代に-

⑩マンガの未来 -きっと明るい-

それでは、ここより本記事になります。

①『マンガ』の表現媒体・舞台の進化

-岩壁からホログラムへ-

岩壁からVRまで

人類が地球に現れてから、古代より近年までの『マンガ』を表現・表出する媒体手段としては、

かつて、以下のようなものたちが標準でありました。

・岩壁・地上(古代の代表として)

・紙(肉筆一点ものから複製コピーまで)

・スクリーン(画面)(スキャニングからフルデジタルまで)(スマートフォンサイズから映画館サイズまで)

※プロジェクションマッピング投影なら更にキングサイズスクリーンが可能

そして、ネット時代に突入して四半世紀が経過した21C前半現在これに続いているのはー※ゴーグルやデバイスありきは前提として

・仮想現実系空間(VR AR MR etcのXR)の舞台の中

そして、この中でのコミック体験とは―

○映画スクリーン程のサイズ(それ以上も可能)で読む感覚が味わえる

○マンガの中に入り込める感覚をも味わえる-ということでしょうか。

※すでにサービスがあるかどうかは別として、可能/不可能でいえば『可能』という意味で綴っています。

マンガの中に入り込む-というのは後に掲載していますが、かつて「兎用心棒のVR体験」で経験したことが下敷きとなっている感想です。

ー以上が、現時点での『マンガ』を表現する標準的(先端的)な「場」でした。

これが、さらに未来-しかもそう遠くない近未来?-になると、どのような「場」が加わってくるでしょうか。

ホログラムの世界

※ホログラフィー:3次元立体像(ホログラム)を浮かび上がらせる技術

映画では『王様のためのホログラム(邦題)2016年製作』がありました。

とてつもない発想はSFアイデアにお願いするとして、現実路線で考えれば、仮想世界からさらに続いてのNEXTな表現媒体世界は

・現実世界そのものがスクリーン(画面)化するーというイメージでしょうか。

ホログラフィーミックスの世界の中で、技術が進めば、ゴーグルやデバイス無しに、現実世界での『マンガ』体験が日常的に味わえることになるような気がします。

具体的には、様々なマンガやアニメーションなどで描かれてきたような、例えば、ぬいぐるみゆるキャラや空想妖精キャラがホログラフィー存在として常に常在し、かつコミュニケーションがリアルタイムで可能、-というイメージでしょうか。

バーチャルな世界観の私的体験備忘録

-以下、VR世界および隣接領域の世界観に関して、上記のように思えるよう に至った個人的体験を備忘録としてサラッとまとめて置きたいと思います。

・80年代のコミック「プラモ狂四郎」(やまと虹一原作クラフト団)のプラモシミュレーションバトルの世界

・90年代の映画「トータル・リコール」(シュワルツェネッガー主演)

・00年代 プロジェクションマッピング

・10年代 2017年春の「兎用心棒」(スタン・サカイ先生原作)のVR体験イベント

・家電量販店でのVRゲーム体験

・絵画世界に飛び込む3D映像体験(絹谷幸二氏)-天空美術館

・8K展イベント「全天周映像システム」の存在の認識 2016年夏

・仮想世界を題材にしたマンガや映画やアニメーション

『20世紀・21世紀少年』『ルサンチマン』etc

『マトリックスシリーズ』『レディプレイヤーワン』etc

『ソードアート・オンライン』※劇場版os

『サマ―ウォーズ』『竜とそばかすの姫』etc

・自身はプレイ的には未満ですが、ゲーム領域における

『マインクラフト』『動物の森』『フォートナイト』etcのような存在

・球体映像インスタレーションアート※2021年に体験「ワンダーモ-メンツ」(松尾高広氏)-ニフレル

etc,etc・・・

ニフレルの「ワンダーモ-メンツ」は、体験者側的にはゴーグルもデバイスもなしで、床を一点に見つめていると、まさしく空間に入り込んでしまう感覚を味わえたので、これが大規模サイズに拡張でき得るとすれば、すごいことになりそうな予感がします。加えて、ホログラフィー技術の進展と、開発が進んでいるだろうコンタクトレンズ型ガジェットの存在もセットになれば、『その体験-仮想世界体験ー』はどのようなものになるのでしょうか?

現実的に可能となる近未来世界として、果てしないわくわくを覚えます。

ーそして、以上のような近未来世界観が達成されていく中、古今『マンガ』を読む個々人の空想の中でのみ実現(トリップ)されてきたことが、リアル世界に具現化する-という意味で、

『マンガ』は読むものからリアルに体験するものに進化してゆくーのだと想像できます。

②世界標準になってゆく[マンガ]

ローカルから世界まで

漫画を作る動機・目的は作者それぞれあると思います。

・私的領域のマンガ-誰にも見せる予定もなく自身のためだけに製作

・ローカルなマンガ-友達や家族や近所など私的領域で披露するために製作される

・国内流通想定マンガ-当該各国での流通を踏まえての製作

・世界基準想定マンガ-世界に流通する可能性を踏まえて製作される

etc,etc・・・。

21Cに突入した現在、 インターネットが当然(標準装備)の時代になり、作成した『マンガ』を世界へ向けて発信することに関して、大分ハードルが下がり、ボーダーレスにもなっています。

このような事情から、この先は「世界」へ向けて描かれるマンガが、ますます続々と発表されていく時代にもなるのだと想定できます。

その際、世界へ向けての発信で気をつけるべき配慮事項にはどのようなものがあるでしょうか?

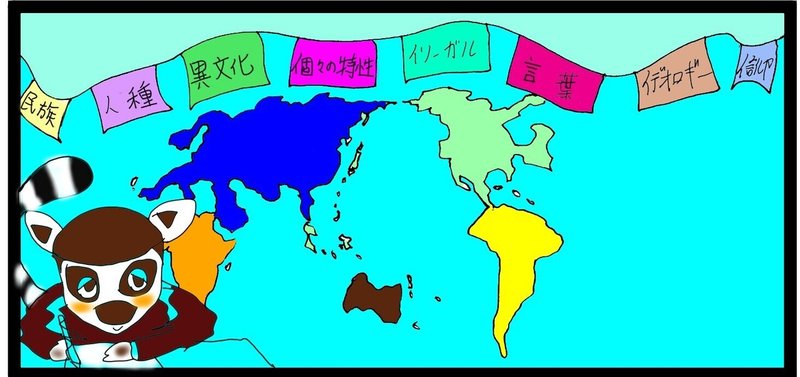

ワールド・コード

『マンガ』に関してワ ールド・コード(≒世界的倫理規定)的なものがあるとするならば、どのような要素が考えられるでしょうか。

ー以下、パッと思いつくものを並べて置きたいと思います。

・人種ごとのキャラクター表現

宗教表現 異文化表現 デリケート

・障がいや発達特性に関する表現

個性への相互的尊重がベース

・セクシュアリティ表現 LGBTQ+

とにかくも多種多様であること

・性表現

日本国を基準におくと非常に困難な道なのかもしれません

・バイオレンス表現

個々それぞれにセンシティブな問題であること

・イリーガルな表現

※国ごとに法律が異なっていることにも注意 etc.etc・・・。

上記の全てはデリケートな問題でもあるし、センシティブな難問でもあると認識できます。深く考え始めると「終わりのない問いかけ」が延々と続いていくかもしれません。

すべてに触れることはでき得ないので、その中で、今回は一つだけ、「人種ごとのキャラクター表現」について、以下の項目でワタシなりの素朴な疑問を自身の中で整理して記しておこうと思います。

③マンガのポテンシャルの解放

多文化・多様性

-テーマ・ジャンルの無限拡大へ-

表現者の拡大-すべてはフラットに?-

ミッフィーとメラニー:ディック・ブルーナさんへのオマージュを心に留めつつ

例えば、ワタシの私的マンガ読書体験において(ゆえにワタシが知らないだけかもしれませんが)は、これまで、アフリカンルーツ主人公のマンガをあまり読んだことがありません。

・『チビくろサンボ』(マンガではありませんがキャラクターとして)

・『ビリーバット』(浦沢直樹先生)のケビングッドマン(ミックス)

・『アフリカ少年が日本で育った結果』(星野ルネさんのエッセイ漫画) カメルーンルーツのアフリカ少年星野ルネさん本人自身

※主人公以外での登場や描写されているマンガは幾つか想い起せます。

近年でいえば、

・『バキシリーズ』(板垣恵介先生)のビスケット・オリバや

・『進撃の巨人』(諌山創先生)のオニャンコポンも話題になりました。

・『∀ガンダム』(富野由悠季監督)のロラン・セアック‐アニメ‐etc

(いずれも世界的コンテンツになっているのは偶然なのでしょうか?)

とにかくも、上記の作品以外で、マンガの主人公(ポジティブサイド)としてアフリカンルーツのキャラクターが登場しているマンガをなかなか観たことがないのです。

『膨大なマンガ作品が生み出されてきた150年程の歴史の中で、これはどういうことなのだろう?』-と自身の中にひとつクエスチョンを置いておこうと思います。

映画では

『Ray/レイ』『マイルス・デイヴィス』『ジェームス・ブラウン』

『マルコムX』『ストレイト・アウタ・コンプトン』『ブラックパンサー』

『42-世界を変えた男-』『天使にラブソングを・・・』etc,etc主には実在の人物の伝記的作品や、数多くの『白人-黒人バディもの』をとても興味深く観劇した経験がある のですが、マンガでは、なかなか見かけません。

もちろん、何百年単位で紡がれてきたデリケートな『人種問題』というファクターがあることを大前提としても、もしかすると別様の理由もあるのではないか?-とワタシ自身もふと気づきました。

それは、これまでの「世界における『マンガを描くヒトビト』の偏り具合」-ひとまず善悪無記の、端的な偏り-も大きな要因なのだろう、と思えました。

すると、これからの時代は、描き手の多様化によって、アフリカ系アーティスト・クリエイターの『マンガ』表現への参戦で、主人公がアフリカンルーツのマンガも、普通にどんどんとメジャーになってゆくのだと思います。

-この展開は、特段アフリカンルーツにとどまらないお話ではありますが-

世界のヒトビトの肌の色は40色以上-さらにグラデーションも-あるといわれている

近年、トピックとして浮かび上がった「24色肌色クレヨン」の例を取り上げてみれば、もちろん全人類自分自身を含め、世界にはさまざまなルーツを持つヒトビトが暮らしており、肌の色は千差万別異なっていることは大前提で、そこによしあしも優劣もないことは、あまりに自明なことでもありました。

これより先の時代は、もしかすると、ニュータイプな21世紀少年・少女たちが、ようやく、人類に刷り込み植え付けられた偏見・臆見・先入見の壁を軽やかに突破してくれるのかもしれません。そうして、あらゆる肌色のヒトビトが、ニュートラルに描かれフラットに登場する『コンテンツ』が続々と現れてくるに違いない、と予想できます。

それは、ともすれば、あまりに希望的・理想的・楽観的な個人的感想に過ぎないのかもしれませんが、とにかくも、これまでの歪められてきた偏見による「人種の壁」問題も、若い世代によって乗り越えられていくことを期待したいです。

そして、その壁を乗り越えてゆくためのツールとして、『マンガ』は広く活用されていくのだと思えます。

多文化・多様性・テーマ・ジャンルの深化

-「マンガ」の真の力がいよいよ解放され始めるとき-

さて、これからの新時代のマンガ作品内容に起こる(すでに起こっている?)のだろう出来事を凝縮してまとめてみれば、

『描き手(表現者)のワールド化により、必然的に、作品内容に多文化・多様性が内包され、同時に、テーマの広まりと深まりも促進され、新たなるジャンルが際限なく開拓されてゆく』-と表せるでしょうか。

そして、そのような新時代においては、「マンガ/世界マンガ」の宿命として、近年、マンガに携わる多くの方々が自覚・認識しているように、

出版社を通した商業マンガにしろ、個人的セルフプロデュースのマンガにしろ、発表(配信)を前提とするならば、『センシティブな問題への配慮』は、これからは世界基準(国内基準も見直される日が来るだろうことも含め)で意識していくべき時代なのかもしれません。

※とはいえ、一マンガファンとしては、これからも幅広いテーマやジャンルを時にエキサイティングに、時にポエティックに、様々な感覚で味わっていきたいので、もちろん「表現の萎縮」の方向へ向かって欲しくはありません。

④スマートフォン隆盛時代のマンガとは

画面のサイズ問題

スマートフォンが2007年に登場して以来、デジタルコンテンツ製作は、

徐々にスマートフォンありきでの製作に移行していったようです。

また、「ヤングジェネレーション世代のユーザーたちは、(日常使い的には)すでにPCに触れない世代である」ことを前提に考えていかなくてはならない時代状況でもあるようです。

そんな中、マンガとスマートフォンの関係で、個人的にも外せない最重要トピックは『画面サイズ』の問題です。

スマートフォンサイズ

さて、コミック製作も、スマートフォン視聴・閲覧前提に作られていくようになっている結果、縦読み・フルカラーが標準になってきています。

縦読み・フルカラーの特化的マンガ表現スタイルとしての

韓国発『WEBTOON』は、ここ数年でグッと身近な存在になって一気に認知されてきました。

デジタルネイティブどころかスマートフォンネイティブなヤングジェネレーションのマンガ愛好者の方々にすれば、このWEBTOONも含め、スマートフォンサイズ画面で様々なマンガ作品を読むのは「ふつう」なことになっていくのでしょうか?

とはいえ、ワタシ自身に照らし合わせてみれば、モバイル的には、いまだガラパゴスケータイのワオキツネザルですので、スマートフォン画面でマンガを読んだ経験はありません。『WEBマンガ』に触れるのは、もっぱらタブレットやノートPCで読みます。(それもやはり数多くはないですが)

その上で、あくまで個人の感覚として思うのは、

・従来の雑誌マンガ・コミックスをスマートフォン画面サイズで読むのはしんどいのだろうな、ーという予想を抱いております。

もしくは、しんどい、というより、「小さな画面で読んでしまうことがもったいない」という思いの方が強いかもしれません。

それは、文庫サイズのコミックスを読む時にも感じてしまいます。

と、同時に

一方で、期待があるのは、スマートフォンサイズに特化したマンガの作り方が進んだ中でのWEBTOONやその他の小型画面対応型の様々なアイデアや方法論で作られたコミックの中で、これまでに見たことのない『素晴らしい作品』と出逢えるのではないか、という期待感もあります。

いずれにせよ、やがてガラパゴスケータイは使用できなくなるようですので、必然的にスマートフォンを持つようになったとき、新しい形式の『マンガ』に触れ、改めて新鮮な感覚を体験できるのかもしれません。

⑤紙も電子も

-棲み分けて共存共栄?-

・マンガ雑誌はどうなっていくのか?

デジタル社会の進展に伴い、マンガもデジタルデータ化され、電子書籍としてデータとしての「絵」「マンガ」が販売される時代になりました。

「雑誌(紙)が売れなくなって久しい」という文言を、この20年以上繰り返し目にしてきていますが、果たしてこれより先の「マンガ雑誌」はどうなってゆくのでしょうか?

ワタシの私的雑誌体験としては、

少年期ー思春期

コロコロコミック コミックボンボン

週刊少年ジャンプ 月刊少年ジャンプ

週刊少年マガジン 週刊少年チャンピオンetcを毎回購読読みしていました。

その後、青年期以降長い間、雑誌は『マンガ喫茶』でまとめて読むことも多くなり、少年期の頃のような、発売を待ち焦がれ「わくわくする習慣」の感覚はいつの間にか忘れ遠のいていました。

中年期になり、「バクマン」が盛り上がっていた頃、少年ジャンプを久しぶりに購入していた時期があったり、「それでも町は廻っている」を発見した後、一時期ヤングキングアワーズを購読したり、また、新たな「マンガ」を求めて、様々な雑誌をランダムに購入してサーフィンしたりと、雑誌の楽しさを思い出していました。

壮年期の現在、『ブルージャイアント』(石塚真一先生)を主な目的としてビッグコミックを、『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』(浅野いにお先生)を目的としてビッグコミックスピリッツを購読している現況です。

その他、注目している作家先生の読み切り掲載号やマンガ連載のスタート号や最終回号、あるいは、魅力的な特集や付録的グッズなどの展開を書店の雑誌コーナーで見かける都度、恣意的に購入して楽しんでいます。

※たとえば、ジョジョリオン最終話号-ウルトラジャンプ2021年9月号-の

ポストカードはやはり嬉しいアイテムで購買欲を引き起こされまし た。

また、『新たなフェイバリットマンガ』を発掘する目的で、宝くじ感覚で、ランダムにさまざまな雑誌を購入し読むことも趣味的なものとなりつつあります。

大サイズで漫画を読みたいという個人的思いや、端的に一マンガファンとしても、『マンガ雑誌』はずっと続いていて欲しいマストアイテムです。

現在、ネット上では、オンライン書店・ネット書店・電子書店や数多くある電子コミックサイト・漫画アプリ—にて、雑誌の電子版もほとんどを読めるようになっているようです。

このような時代に、フィジカルな『紙のマンガ雑誌』はどうなってゆくのでしょうか?

購入者が減となり、必然的に徐々に価格は値上げの方向で進んできていますが、よく言われるように、マンガは精神の食事であり、心の糧となる栄養そのものを有しているものでもありますので、フェイバリットマンガには、引き続き大サイズの紙雑誌で出会いたいとも思っています。

なので、『雑誌購読』という行為に関して、人口のパイ的には最もポテンシャルがある団塊ジュニア世代や、さらに諸先輩方世代の購読意欲をも喚起するような心の琴線に触れる「マンガ」や、信じられないくらい面白い「マンガ」が 突発的に奇跡的に登場したり、或いは、これまでのマンガの歴史において積み重ねられてきたマンガ技術を総結集した末に現れる超戦略的なメガヒット作品が現れて、これからも「マンガ雑誌」の灯りが消えないように-と願わずにはいられません。

・紙の単行本-コミックス-はどうなっていくのか?

それでは、同じ『紙の本』である紙の単行本・コミックスはどういうポジションに収まってゆくのでしょうか。

仮に、読書体験の割合的に、デジタル書籍(雑誌電子版や電子コミックス含め)がこのまま優勢になっていったとしても、やはり、『紙の本として身近に置いておきたいマンガ』はきっとあると思えるので、やはり、よく言われるように、コレクション的アイテムとしての、個々人の日常に溶け込むような形で、住処に飾られ読み継がれていくような希少なファンアイテムになっていくのだとも思えます。

『デジタルマンガ』と『紙書籍マンガ』との棲み分けが、うまい具合に(個々人的-社会的に)進展して、紙の単行本・コミックスも生き延びていって欲しいな、というのも、やはり一マンガファンとしての切なる希望です。

⑥マンガの翻訳技術

・技術の進展-AIの活躍-

数か月前、YAHOOアメリカのトップページを訪れたら、2秒未満で日本語に変換されていました。一瞬「えっ?YAHOOJAPANを訪れたのだろうか?」と思ったのですが、どうもやはりアメリカのニュースが並んでいるようです。その時、「自動翻訳技術がもうすでにこんなハイスペックになっていたのか!」と気づき驚かされました。もしかすると、ワタシが知らなかっただけで、もうこんな状況になって久しいのでしょうか。

このようなリアルタイム翻訳技術が、ますます確立され、漫画のセリフに反映・実装されるなら、もう言語の壁はなくなって、世界中のどの地域の作家のマンガ作品であれ、翻訳などのタイムラグなく世界同時タイムで、誰しもが楽しめることになります。

そんなすごい時代の到来は間もなくなのでしょうか?

⑦マンガの色 -白黒?カラー?-

・マンガの色-白黒は減っていくのか?-

これまで、欧米のバンドデシネやアメコミにおいてはフルカラーが標準であるのに比して、ジパングにおける紙雑誌連載マンガにおいては、トーンを利用した白黒表現がベーシックなものでした。また、雑誌のベースとなる色のついた紙(作品ごとに色が異なっていたり)は、読者を飽きさせない創意工夫であった-のだと、以前、書籍で読んだ記憶があります。

現在ですと、ネット上の作品においては、WEBTOONやSNS投稿マンガ、

動画サイトマンガなども含め、フルカラーが標準になってゆくようにもみえます。

その一方で、個人的感覚においては、白黒トーン表現も、やはり一貫して魅力あるものに映りますし、観ていて落ち着く表現方法だと感じます。

結果的には、どちらがいいとかいまいちとかの優劣などの問題ではなく、「カラーがいいな(ワンダフルだな」)と思えるマンガーがあるのと同じように、もしかすると「むしろ白黒だからいいんだな(味があるな)」という作品もあるような気もします。

最終的には、慣れの問題や個人的嗜好の問題であるのかもしれないことは前提におきつつ、率直に思うことは、どのマンガも、モノクロ版-フルカラー版(或いはその中間という在り方も含め)で読めるようなテクノロジーが進化して、TPOやその時の気分によって読者側が選べるような未来になってほしいな、とも思います。

⑧世界一のアプリの誕生は?

読み切りマンガ『デイドリームビリーバー』より 作画:柑橘了さん 彩色:AI自動着彩

・インターネット上における正式な「マンガ喫茶」の実現へ

「マンガ喫茶」は常連的に通っていた時期がありました。

たとえば、『ナイトパック夜10:00~朝6:00で980円』という料金プランが普通にありましたので、学生期の頃はとてもお世話になりました。

現在に照らし合わせれば『定額料金読み放題』とは、いわゆるサブスクリプションそのものですが、当時のワタシは、各出版社や作家先生側とマンガ喫茶側との契約関係などがどうなっているのかもわからないまま-そのような問題自体が意識にあがらないまま-とにかくマンガ好きには夢のような空間に浸っていたのです。

さて、インターネット時代になり、ネット上ではマンガが読めるコミック系アプリが数多く乱立するような状況になってもいます。そして、商業マンガの貸し出しレンタルコミックサイトも幾つか見つけることができます。

また、近年では、違法な海賊サイトの存在も話題になり、社会的にも注目が集まりました。

そのようなカオス的状況の『ネットマンガ界』でもありますが、もし、かつての「マンガ喫茶的な空間」が、デジタル空間で正式に展開され、定額読み放題『MANGA₋JAPANオールスターズ』的なアプリが出るならば、先の同時翻訳技術やVR空間サイバータウン店舗の広いスペース書籍棚展開の可能性も絡めて、多くのマンガファン・ユーザーが待ち望む、世界でも、とてつもない数のユーザー数-もしかすると10億人単位以上で-を獲得できる可能性を秘めたモンスターアプリの誕生になるのだと思えます。

すでに技術的には再現は可能なのだと思えます。権利関係で困難という状況は想像に難くないですが、どうにかその壁を乗り越えて、『世界最強アプリ』の誕生のその時を待ちたいと思います。

⑨マンガは選ばれるのか?

マンガの読者はどこにいる?

さて、当然ですが、ヒトの趣味は千差万別で

音楽 スポーツ 学習 料理 グルメ 読書 マンガ ゲーム アニメ 映画 片付け 旅行 仕事 家族 恋愛 アート 写真 サイクリング SNS 動画 ウォーキング フィットネス ヨガ ペット・・・・・・・・以下数万領域・・・・etc,etc,山ほどあります。

「娯楽コンテンツの種類」も膨大なものとなり「コンテンツ数それ自体」もヒトひとりの一生をかけても消化しきれない程の飽和状態になって久しい今日の世界状況の中、よく指摘されているように、基本、音も出ず、匂いも味も手触りも無い『マンガ』という表現は、いかなる運命をたどっていくのでしょうか。

ヒトはそれぞれの暮らしがあり忙しいので、『マンガ』ファンにならない限り『マンガ』を読む時間などは「無い」のかもしれません。

※『マンガ』に限らず、全ての領域が『 』に入りますが。

読むヒトは激減?増えている?

-世代ごとマンガ読書事情-

近年、雑誌購買読者は変わらず減り続けているようですし、紙コミックスも一部の人気作家・人気作品を除けば発行部数も減少している事情のようです。その一方で「電子のマンガ読書」は増えてきているようです。

以下、的外れの面があることも承知で、ジパング国内における『世代ごとマンガ読書事情』を、 ワタシ自身が「マンガ」を描いてゆくならば?という設問の下、 ごくごくライトに綴り置いておこうと思います。

・少子化

・若者の○○離れ

・中高年層の疲弊

・フレッシュマンの憂鬱

KIDS世代(少年・少女・思春期世代)

少子化により人口が減っているので、いわゆる子ども向けマンガの読者数も減っていくのは必然であることを踏まえつつ、メガコンテンツが出れば子どもたちもマンガに目を向ける機会が増えていくのだろうと思えます(近年の『鬼滅の刃』アニメ→マンガにも注目が集まるケースなど)。

また、現代小学生-中学生-高校生は、学校の図書室で、とても進化した『学習マンガ』に触れるチャンスも少なくない(むしろ「図書」の時間があれば定期的に機会がある)ので、学習マンガ領野は、まだまだ開拓の余地がありそうです。

率直に、リアル21世紀少年・少女世代に至っては、ワタシのような団塊ジュニア世代が経験してきたドット絵から始まったスクリーンではなく、初めからフルコース(洗練された美しい画面・フルカラー・音・声・動きetc)を享受している世代なので、『エンターテインメントコンテンツ』および

『マンガ』に対するイメージ『マンガ観』は大分異なってもいるのだろうな、とも思えます。それでも、同じMANKIND(人類)であるという1点において、世代差はほとんど関係ないとも思えるので、広い世代に向けての『マンガ』作りも諦めずに構想していきたいと思います。

かつてのマンガKIDS世代-中年・壮年・高年層-

一方、現役の中年・壮年・高年層に目を向けてみれば、いつの間にか

『社会』に投げ出され、その荒波・暗黒・苦難をたっぷりと味わい疲弊してきた世代(幸福感・満足感をたっぷり享受し、マイライフに充足感を抱いているだろう層はごく少数であると推察できます)と認識しています。※一面ネガティブプレッソな個人の感想です。

そして、かつてのマンガKIDSであった現役の中年・壮年・高年層は、ある意味マンガ読者層(および購買可能性層)の中心でもあると思えるので、この「マンガ読者」コア層に訴求できる作品も求められていると思います。

キーワードは「癒し」でしょうか。

若者世代-青春期・青年期・フレッシュマン世代-

世代論の書籍などを眺めてみれば、

デジタルネイティブであり、所有欲は少なく、シェアの思想が根付き始めている世代のようです。反面、最初から諦めている(諦めさせられている)望みを抱けなくなっている社会事情もあり、あまり物事に固執しない面を有しているのでしょうか。

もちろん、ヒトそれぞれの欲求は異なることは前提として、総体的に、表面上は「群れない・がつがつしない・穏やか・考え方がスマート」etcなヒトが多数層であるのでしょうか?-しかし心の内には膨大なクエスチョンや葛藤や悩みを抱えている-というイメージを抱いております。

フレッシュマン(社会人ほやほや・なり立て期・数年の経過期)に至っては、『希望の持てない社会』に身をもって気づき始めて、少なからずの若者が絶望を抱え始めているかもしれません。※やはり一面ネガティブプレッソな個人の感想ですが・・。

さて、「若者の○○離れ」というトピックが、近年幾度も持ち上がって来ますが、それは「マンガ」には当てはまらないような気もしています。

これは完全な憶測ですが、「電子コミック」にアクセスする機会が一番多いのは、このデジタルネイティブな青春期・青年層であるような気がします。

※データが公開されていれば、いつかアクセスして調べてみたいです。

また、「触れる機会がないからマンガをよく知らない(マンガを知らなかった)」「とりあえず現時点では積極的にマンガを選ぼうとは思っていないかも」層も少なからずいると思われますので、この若者世代が『マンガ』を選ぶ動機(『マンガ』に触れ手に取る動機』)とはどのようなものだろうか?-ということをよくよく吟味して、若者世代の心にも響くような『マンガ』を構想できればと思っています。

⑩マンガの未来

『マンガ』のアドバンテージとは?

数多くあるエンタテインメントの中で、『マンガ』のアドバンテージ(特徴)とは、「各々それぞれの読者の呼吸で読み進めることができる」 -ということだとワタシ自身も認識しています。

先の『世代ごとマンガ読書事情』は、ひとまずはジパング国内においての事情でもあり、世界に目を向けるとするならば、「マンガ」の潜在的読者は幾何級数的に増え得ると想像できます。

そのためには、やはり『翻訳』(AI or ヒトの手いずれにせよ)-という言語の壁の要素が一番の重要なキーポイントなのでしょう。

もちろん、逆転(というよりマンガ本来のポテンシャルでしょうか)の発想として、『サイレントMANGA』という試みも世界各地で広まっていくのでしょうか。

ともかくも、『翻訳』と先に取り上げた『最強アプリ』が両輪となることができるならば、「MANGA」はどこまでも拡がってゆけるコンテンツであると、ワタシ自身も信じています。

そう考えると『マンガ』というコンテンツ自体の未来は、もしかすると明るいものであるのかもしれません。

商業的な試みにトライするにせよ、個々人の内発的動機による製作にチャレンジするにせよ、いずれにせよ、そのことを忘れずに、コツコツと制作していければと思います。

本日は訪れていただきありがとうございました。

次回予告

次回のマンガワールド最終回⑫の記事では『究極のマンガとは?(仮)』と題しまして、ワタシ自身が、描こう描こうと思いつつも、実作に入り込めなかった長い期間、果たして『どのようなマンガ』が理想だと思っていた(思い込んでいた)のか?-に関しまして、自身が集めていた資料などとも照らし合わせながら綴ってみようと思います。

広くマンガやマンガメイキングに興味・関心のある皆様におかれましては、ぜひお時間のある時にでも訪れていただければと思います。

よろしくお願いします。

著者自己紹介

好きなマンガ 火の鳥 風の谷のナウシカ 進撃の巨人 14歳 風と木の詩 ビリーバット デデデデ イティ・ハーサ 銀河鉄道999 ハチミツとクローバー その他多数 好きなアニメ ガンダム逆襲のシャア 思い出ぽろぽろ 天気の子 トイストーリー レゴムービー ズートピア 竜とそばかすの姫 ザ・ファースト・スラムダンク その他多数

好きな映画 トゥルーマン・ショー ダンス・ウィズ・ウルブズグッド・ウィル・ハンティングその他多数

好きな音楽 佐野元春 スガシカオ ダイミヤモトモメンタム その他多数 好きなキャラクター チェブラーシカ スヌーピー ムーミン その他多数 好きな画家 パウルクレー ピカソ レンブラント その他多数

好きなタッチ メビウス ニコラ・ド・クレシー フアンホ・ガルニド キムジョンギ その他多数 好きな小説 葉桜の季節に君を想うということ さようなら、ギャングたち ノーライフキング その他多数

好きな展覧会 ルーブルNO.9‐漫画9番目の芸術‐ 北斎‐富士を超えて‐ オットー・ネーベル展 ボテロ展 アンディ・ウォーホル展 その他多数 好きなリウム プラネタリウム アクアリウム Gリウム その他多数

好きな季節 秋 春 夏 その他冬

好きな色 紅葉 桜色 アクアブルースカイ 雪景色 その他多数

電子書籍の宣伝

↓アマゾンキンドルにて電子書籍発売中です。

キンドルアンリミテッドでも読めますので、もしご興味頂ければぜひご一読

いただければと思います。

note記事のおしらせ

2023年6月時点でnote記事に以下のラインナップをアップしております。何か引っかかるタイトルがございましたら、ぜひ訪れて頂ければと思います。

『マンガ』の謎や歴史に関するエトセトラ①~⑫の記事。

&電子書籍「新しい時代のマンガの作り方」紹介・宣伝記事。

絵画表現の謎へのチャレンジ。エクストラ3部作。

クロゴキブリ飼育体験 全12記事。&⓪

エッセイトゥーン『ボクとディオゲネス』

ゴキブリマンガ

『ボクはディオゲネス』の紹介

マンガ構想の一つとして、いろいろな角度から『ゴキブリマンガ』を構想していくにあたり、その中の一つ『ボクはディオゲネス』はコツコツと話数を重ねていこうと思っています。

1話2ページの省エネマンガ『ボクはディオゲネス』は、全555話構想ですが、これまでそれぞれのnote記事におきまして掲載してきたものは25話ほどになりました。

今回は、その中から幾つか紹介させてください。

第321話 ロマン。

第400話 ふるえるたましい。

ご覧いただきましてありがとうございました。

『究極のマンガとは何なのか?』追求(追究/追及)していきたいです。

またの機会にお待ちしております!

最新更新日 2023年6月

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?