マンガワールド⑫究極のマンガとは。

はじめまして。こんにちは。

本格的な冬の季節の到来を迎え、凍り付く「世界」にブルブル震えながらも、アイデンティティを求めつつサバイバルのために、相変わらずマンガや音楽やコーヒーやハチミツをサプリメントに、どうにか心温まるマンガを構想中のGプレッソです。

さて、今回のマンガワールド最終回⑫におきましては、『究極のマンガとは。』と題しまして、ワタシ自身が長年思い続けている『最高・至高・究極のマンガ』とはどのようなものであるのだろうか?-言い方を変えれば-

どのような要素・条件を備えていれば「『究極』のマンガ」に近づけるのだろうか?ーという、

Gプレッソのごくごく個人的な思い込みの領域に関して『マンガワールド』記事連載の締めくくりとしてライトに綴ってみたいと思います。

果たして、ワタシの頭の中のレシピにおいて『究極のマンガ』作りのリスペクトすべき要素-エレメント-とは いかなるものたちであったのでしょうか?

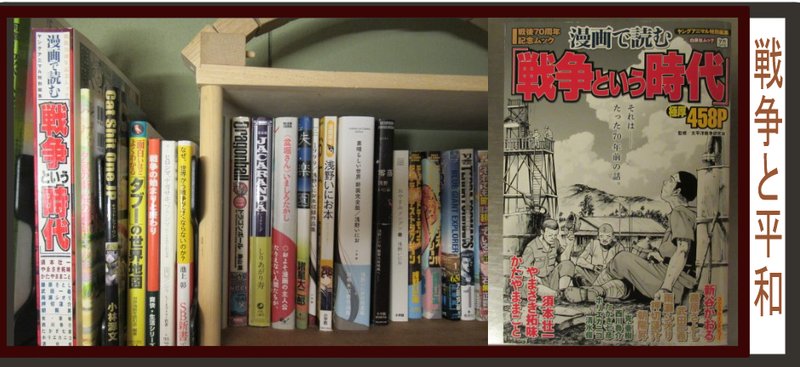

今回、20年超程の間(延いては半世紀近く)触れて来た書籍群と対峙し、 -スペースの関係上泣く泣く手離してきたものもありますが未読・積読・熟読含め-現在手元に残ってある『MY本棚』を改めて整理・整頓しながら 思い出してみました。

ぜひ興味のあるタイトルだけでもお目通し頂ければと思います。

よろしくお願いします。

内容は、以下のような構成となっております。

目次

A芸術・美術領域

Bデザイン領域

Cマンガ技術・研究領域

Dマンガ・コミック作品領域

インターミッション ワールドキャラクター

E世の中₋森羅万象領域

Fヒューマン領域

Gキャラクター領域

H偉人・先人フェイバリット領域

究極のマンガとは

『マンガ』を絵描く最終的な動機とは?

集積されたあらゆる全ての資料を喪失しても、なお描けるものが、自身にとっての運命のテーマ・モチーフだとも考えています。

いつか、全ての資料を捨ててミニマリストに転身し、ミニマルな生活を手にしたとき、ようやく真の意味で『本当のマンガ』を絵描けるのかもしれません。

A 芸術・美術領域のカバー

BYブルージャイアントファンコメントより

『芸術』とは、一口には定義できない営みですが、どんなカテゴリーであっても『芸術』の域に達していれば『芸術となる』という前提の下、ヒトそれぞれに「芸術」の定義的なものはあると思います。

ひとまずワタシの思う『芸術』観を、マンガとの関連の枠内でサラッとまとめてみれば以下のようになりました。

◎視聴覚表現

絵画 イラストレーション 漫画

音楽 映画 アニメーション etc・・・

◎言語表現

詩 小説 随筆

脚本シナリオ コピーライト etc・・・

◎身体表現

演劇 舞踏 舞踊

体操 ダンス etc・・・

◎造形表現

彫刻 建築

インスタレーション etc・・・

私的な本棚を眺めてみるに、

音楽 絵画 写真 映画

アニメーション イラストレーション

絵本 影絵

演劇 彫刻

詩 小説

建築

書 レタリング

etc.etc.

これらの要素を、総合的に、かつ、できれば高いクオリティで「マンガ」に詰め込められればなあ・・・-と考えていたようです。

具体的には、例えば、

○「音楽」に着目してみれば、メロディー、音程、アンサンブル、歌詞、 リズム、スピードコントロールetc,etcの豊かな感情表現要素をマンガの中に-

○「写真」においては、構図、フレームワーク、トリミング、被写界深度、 アングル、フィルムセレクト、ライティングetc,etcのキャッチーなフォトジェニック要素をマンガの中に-

○「建築」においては、建築パース、インテリア、エクステリア、環境建築 etc,etcの新鮮さの要素をマンガの中に-

○「映画」においては、ブリリアントなカット、ショット、カメラワーク、 モンタージュ(編集)技術etc,etcの要素をマンガの中に-

取り入れていくことだ-と思い込んでいた(意気込んでいた)のでした。

それは非常に贅沢な試みなのですが、やる気次第では、それらのあらゆる要素をいつか独りでもコントロールできるのではないか?-と思い込んでいたのです。

『マンガ』表現行為の面白さ・楽しさ・アドバンテージとは、「どのような芸術的試みも、リーズナブル(紙とペン-スクリーンとタッチペン-さえあれば)に個人1人で試みる-紙の上で再現でき得る-ことができる」ということだと、ワタシも自身も思い続けています。

「さまざまな芸術要素をマンガの中に組み込んでいく」というその試みは、マンガ実作を伴っていない現時点では、頭でっかちなものになっていますが、これから実作していく中で、どこまで、これまでの積み重ね・意識を、コマ描写に込められるのか、チャレンジになっていくのだと思います。

妄想だけが膨らみ続け、永遠に構想状態で停滞している可能性が、もしかするとあり得るかもしれませんが・・・。

B デザイン領域のカバー

芸術系への意識と同等に、デザイン系の要素も、ワタシの中でかなりの位置を占めています。

マンガが視覚的表現存在である限り、一コマ一コマに「デザイン」の要素は欠かせないものであるのだろうと思えました。

(※空間(空白)の美も含め)

また「一コマのトータルバランス感」以外にも、

そこに登場するキャラクターの「ヘアデザイン(髪型・髪色etc)」や「ファッションセンス(服・靴・身につけるアイテムetc)」などのデザイン、

置かれてある小物やインテリアデザインなども、お洒落にするべき-足し算的・引き算的いずれにしーだろうと考えていました。

さらに、完全サイレントマンガではなく、少なからぬマンガにセリフが入る限りにおいては、「文字」のデザイン(造形・書体など含め)にも気を配るべきだと思い込んでいました。

・書/レタリング-文字造形-

・バルーン(吹き出し)やキャプションの中の文字

・オノマトペ表現(擬音語・擬態語)

においての『描き文字』デザインも、個々性を生みだす大事な要素の一つであると思っています。

活字(≒印刷・表示される文字)であれ、突き詰めれば書体をデザインするところから始めることも可能で、手書き文字においては、一回こっきりのジャズ的要素を盛り込んでいくのもチャレンジだとも思えます。

そして、「マンガを作ること」において、最重要的要素の一つでもある『絵柄』がデザインであるとするならば(するならば、というよりデザインそのものでしょうか?)、汎世界的に支持されうる、より魅力的・魅惑的な絵柄を探究していくべきだろう、-とも思い込んでいました。

果たして、あらゆる属性・あらゆる世代・どんな時代にも通用し得る『絵のタッチ』はどのようなものなのでしょうか?そもそもあり得るのか?-という観点も含め、これは永遠の課題なのだと実感します。

※『絵柄』に関しては、マンガワールド⑤マンガの『絵柄』論-究極の絵柄とは?-でも取り扱っておりますので、テーマにご興味頂けましたら、そちらも覗いていただければと思います。

C マンガ技術・研究領域のカバー

続いて、「マンガ」を作っていく技術そのものですが、これは、以下に並べました領域を如何に熟達させてゆくことができるか、-のチャレンジになるのだと考えています。

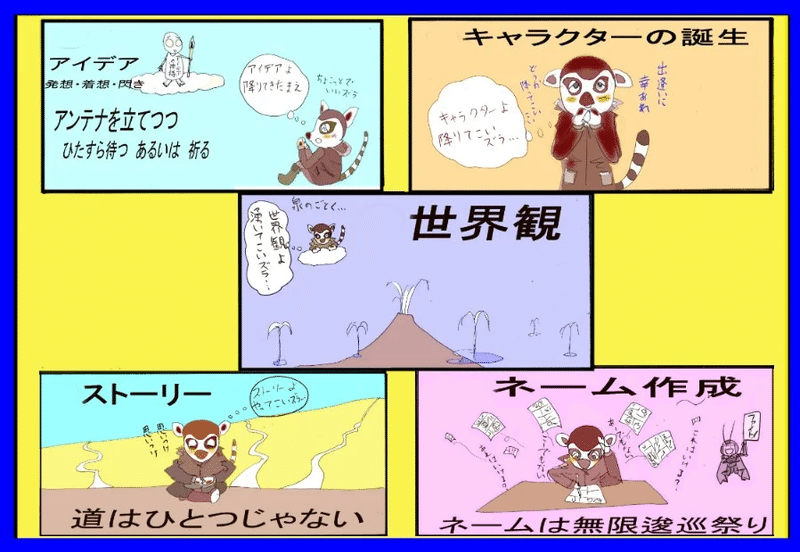

※マンガワールド④「マンガの構造」および⑧「マンガの作り方」の記事でライトに触れてきた要素をかぶせつつ、ここではさらにアドバンス的にまとめ記し置きたいと思います。

○アイデア・コンセプト・テーマの提出

※出生より触れてきたモノたちのストックパイのアーカイブ由来

・コンセプト-原案構想・構築力を磨いてゆく修練

・アイデア-閃き・発想・構想・着想・発端-

・テーマ選択の技術/感覚-テーマ選択眼-時代の流れ・潮流・潮目やトレンドとの関係

○世界観の構築

・世界観を醸成してゆく力

絵のパート 背景美術 パース

世界観そのものの構築パート

○キャラクター造形

・キャラクターの造作&配置構成-キャラクターを造作する技術

・登場キャラクター(外形デザイン・内面性格・個々のヒストリー)

・キャラクターの関係性・相関図

○脚本をまとめるキャパシティ

・物語(ストーリー)の組み立て方・型のストック

・物語 世界観 ストーリー シナリオの構築・編纂方法

○作画力の修練熟度

・絵を魅力的にブラッシュアップして磨いていく作画技術

表紙絵・扉絵・見開き絵・ページコマ絵

背景美術絵

○漫画研究との横断域(マンガ理論・マンガ技法・マンガ固有の特色)

・ネームページの作り方

コマ操作技術 ページの構成の仕方 演出

・アクションを様々に描ける技術 アクションやポーズのバリエーション

・吹き出し・セリフ・キャプションなどのストック&創造

・マンガ符号 オノマトペ表現・効果線などのバリエーション

・カラーリング マンガ的色付け技術

コマ キャラクター ムービング セリフ オノマトペ 場面 ページ概念 etc

また、「ヒトの現実的『視覚』の在り方」に関して、たとえば、下記のような課題も意識していたことがありました。

・実際のヒトの眼に映る物体のサイズと距離には法則があるのか?

※平均11~12mmほどの瞳に、なぜ(たとえば)100メートル超のビル群がすっぽり入ってしまえるのか?-というあるあるの疑問も兼ねて。

・人物(あるいはキャラクター)のあらゆる角度のパースを描ける能力を 醸成してくべきだろう-という思い込み。

-ともかくも、以上のような

『マンガの構成要素』

『マンガ製作の具体的ステップ』

『マンガ技術・研究』をトータルに研磨し、かつ研究の末、自身なりの使える応用方法論を構築してゆければ『素晴らしいマンガ』が描けるのではないか!

-と思い込んでいたのでした。

※ストックパイのアーカイブとは、-意図・不意図/意識的・無意識的/能動的・受動的/快・不快/思い出せる・思い出せない etcに関わらず、ひとまず善悪無記として-『生まれてから自身の脳内スクリーンを通過したあらゆるすべての映像』の謂いです。

D マンガ・コミック作品領域のカバー

『マンガ』に興味・関心のあるマンガファン・フリークの皆様におきましては、ご存じの通り、世界には、さまざまな『マンガ』があふれています。

JAPANマンガ アメコミ BD アジアンコミック グラフィックノベル

まんが 漫画 萬画 劇画 MANGA 連環画 イストリエタ

コミグラフィック 紙芝居漫画 写真マンガ パラパラマンガ

絵本マンガ 影絵マンガ

ニューウェーブ WEBTOON モーションコミック 動画マンガ

マンガ動画 ・・・etc,etc

端的に、『目に触れたものが多いほど、脳内にストックされるバリエーションが増えて、発想の幅が広がってゆくはず』

ーと思い、できるだけ見たことのない新しい表現を探し求めてもいます。

いわゆるオルタナティヴ系マンガや実験マンガ的表現も、わくわくして見つめています。

『マンガ』歴史の中で、時代・時流・時局により、当世当世新たな試みとして、新しい形態(判型サイズなど含め)のマンガやマンガ雑誌やマンガムック本やコミック本などが生み出されてきました。

巻子本(巻物)や豆本など含め、見たことのない新しい形のマンガには、これからも着目しつつ、アンテナを張っていきたいと思います。

-新しい『マンガ』を求めて-

インターミッション

ワールドキャラクター

ワールドキャラクターファンアート

仲間がどんどん増えていけば楽しいですね。

マンガワールド⑩『マンガ表現の冒険』の記事内で、著作権やパブリックドメインに関して触れた項目もありましたが、

「思考実験(ドラえもんのもしもボックス的な)として、『あらゆる世界中のマンガキャラクターが登場し放題であったなら、 究極に楽しめるマンガは、必然性を持って生まれ出ることになるのでは-」ーと綴りました。

脳内に浮かんでくるのは上記のようなほんわかした一場面です。柔らかなキャラクターたちがふんわり和んで戯れるワールドは、とても心が癒される気がします。

フェイバリットなキャラクターはたくさんたくさん溢れて尽きませんが、いつか大集合のファンイラストを楽しんで作ってみたいです。

E 世の中-森羅万象領域のカバー

さて、マンガの内容そのものを考案・作成していくとき、何をテーマ・コンセプトとして軸におき、枝葉をどこまで細やかに拡げていけるかは、自ずと、それまでのライフタイムの中で、何に着目し、何と出逢い、何を考え、何を学んできたか、etc・・・自身の中に蓄積(インプット)されているストックパイに由来すると考えてもいます。

なので、ブリリアントなマンガを描くには

「宇宙のすべてを知らなくては」

-と思い込んでいた時期がワタシにもありました。(バキ風)

今現在考えると、それはもちろん途方も無く無茶な試みなのですが、好奇心に添いながらモンスターのごとく、『森羅万象のあらゆるすべてを知りたい症候群』に陥っていたのです。

その時にまとめようと試みたカテゴリーは以下のような感じでした。

もちろん、それまで知らなかったことを、リアルタイムに新たに学びながら「マンガ表現」を試みてゆくこと-という在り方も、『マンガ製作』の強みだとも思っています。

大まかに、

・それまでのストックパイをベースに描くか

・新たな学びを開拓しながら描くか

・ミックスさせつつ練り上げて描くか

-いずれのスタイルを取るにせよ、試行錯誤を繰り返しながら、自らの作風を探っていきたいな、と思っています。

F ヒューマン領域のカバー

さて、面白いマンガを描くには、『人間』を深く知らなければ描けないだろう、という思い込みから、解剖学や心理学、世界各地のカルチャーや戦争の来歴などの領域もカバーしておかなくてはならないだろう、と思い込んでいました。

また、少なからぬヒトの究極の問いの一つとして、

『ヒト(延いては生命全般)は死んだらどうなるのだろう?』という子ども時代にふと思い浮かぶ問いも、自身の中ではいつまでも消えない問い掛けです。

その問いを詰めていくと、いわゆる『魂の不死』問題『生まれ変わりはあるのか』問題にも突き当たるわけですが、現時点のワタシにはお手上げの難問です。これは、もうどちらがどうかは解らない、未知の旅の扉なのでしょう・・・。

G キャラクター領域のカバー

さて、キャラクターを作成する時、現時点でのワタシ的には、自身がこれまで出逢ってきたものたちをベースにしてデザインしてゆくことを基本としています。効率の問題は度外視しても、まずはお手本もなしに、描いて描いて描きまくる(浦沢先生)しかないのだろうとも思っています。

一方で、表情やポーズは、学び研鑽してゆくことで描ける幅が広がってゆくはず-と思っているので、参考書を取り入れてもっと「学び」を進め、マイキャラクターに実践的に取り入れていければと思っています。

キャラクターデザイン

・外形-内面

・表情 ポーズ

かつて、自身の絵柄を探していこうとする際の道標に参考にできるはず、と思い、フェイバリットな漫画家先生の絵柄の表情をパーツごとに抜き出して見比べてみようと思い立ち、『眼』や『鼻』や『口元』を別々に模写して練習していたことがありました。以下は、その一部です。

ともかくも、有限の時の中で、幾つのキャラクターを描けるか?

もし、「描いてゆける動機」を継続して持ち続けることができたなら、できるだけ楽しんで絵描いていきたいと考えています。

H フェイバリットな先人・偉人領域のリスペクト

ライフタイムの中で、苦しい時、悲しい時、先人たちの生き方・生き様に、残してくれた作品に、「勇気」づけられること多数でした。

表向きは歴史上の故人であろうと、現在も同時代に生きて表現し続けてくれるアーティストの方々であろうと、『ソウル』は永久に引き継がれ生き続けるのでしょう。

ワタシも日々、コーヒーやマンガや音楽や芸術にエネルギーを分けてもらっていますが、まんま細田守監督作品「バケモノの子」のくま哲が久太の心の剣として生き続けているように、それらの『魂』は自らの深い所に宿っているのだと思います。

2020年よりの『混乱』がなおも続く、この激動の2021年の世界、後半期に12回に渡って綴ってきました『マンガワールド』の締めくくりとして、私的バージョンの備忘録の意味も含め、故人・存命関わらず、ワタシの中で、特段影響を受けているのだろう『人物』をリスペクトの思いと共に列挙させていただこうと思います。

※敬称は略させていただきますことを失礼します。

ソクラテス ディオゲネス 中島義道

レオナルドダビンチ ピカソ パウル・クレー

アインシュタイン

チャップリン 坂口安吾

サンテグジュペリ スキャットマン・ジョン

ボブ・ディラン ジョン・レノン マイケル・ジャクソン

佐野元春 スガシカオ 桜井和寿 稲葉浩志

ガンジー 小山田いく

手塚治虫 宮崎駿 富野由悠季 浦沢直樹

チャールズ・M・シュルツ レオニード・シュワルツマン

トーベ・ヤンソン

ソウルライター

・・・・・・。

もちろん、上記に列挙させて頂きましたクリエイター・芸術家・アーティスト・哲学者・思想家・科学者・・・の方々以外にも、「インスピレーション」や「勇気」を頂いた個々の単体(または複数)作品は山ほどあり、とても挙げきれる量ではありませんことは重ねて記しておきたいと思います。

全ての『黄金の魂』に敬意を込めて、ありがとうございます。

究極のマンガとは

さて、ワタシにとっての『マンガワールド』を綴っていく中で「『マンガ』という現象」に関しての結論としては、

マンガ表現とは、

あらゆる全ての「芸術」「美術」「デザイン」「哲学」「ヒト」「SF」「森羅万象」「エンタテインメント」「黄金の魂」etcの要素を丸ごと詰め込め得る、最高の『表現媒体』であり、それが個人単位で可能な、とても強力なパワーをもったベストメディアである-ということの最終確認を、改めて認識することができました。

と同時に、使いようによっては、受け手にとってプラスにもマイナスにもなり得る表現手段であることも忘れないようにしたいです。

さて、その上で、

ワタシが思い描いていただろう『究極のマンガ』という奇跡が生まれるのだろうとすれば、それはどのような条件を想定していたのか? -に関して、最後、具体的な要素を綴り置きたいと思います。

※ひょっとするとこれは、とても蛇足な記述かもしれませんが、「本気で思い込んでいた」だろうことを根拠に、備忘録として記し置いておきたいと思います。

究極のマンガとは-

○あらゆる属性・世代・時代にも通用する魅力的な絵のタッチを駆使できる

○ワールドキャラクタークラスのキャッチーなキャラクター造形デザインができる

○それぞれのファッションは極めて光るセンスでセレクトできる

○建築 都市景観 ビオトープetcに造詣の深い背景を描ける

○登場する家具やガジェットetcおよび外装デザインもお洒落に仕立てる

○あらゆる構図への探究心も持ち続け、より最適な構図を求めて繰り返しトライする胆力を備える

○多文化・多様性・マイノリティー・インクルージョンetcに関しての高い意識/アンテナを持ち続け配慮ができ得る

○既存の文体・書体を超えてオリジナルの文体・書体を開発し得る

○小説家クラスのストーリーテリング・描写力で魅力的な脚本を活写・表現できる

○科学的見解―超自然の力を認められ、力強く柔軟な思考力・考え抜く力を持てる

○世のあらゆるものごと・森羅万象に、尽きない好奇心・探究心を持つ

○光と影(陰影)に精通し、モノクロ表現においてはトーンの魔術師となりカラー表現においては絶妙なカラーリングセンスを発揮できる

○アナログからデジタルまで、マンガ描写のための道具を使いこなせる

○コマ絵デザイン 最適サイズセレクト ページ構成デザイン パース 吹き出し(バルーン) オノマトペ表現 ネーム作成 etc様々なマンガ特有技法を駆使することに長ける

○魅力的タイトルやコピーライティング能力を提案・案出できる

○テーマ・コンセプト・世界観も自在に調整-深さや広さetc-できる etc,etc・・・・・・

-以上のような要件をクリアした(満たした)のちに、ようやく「究極のマンガ」への挑戦権が得られるのではないか、ーと思い込んでいたのでした。

それはワタシ自身の「究極の勘違い・思い込み」だったのだと、現在は諦める-明らかに見極める-ことができました。

※本音は『諦めたくはないっ』という心の声が時折響いてきて葛藤もありますが・・。

いずれにしろ、長い間、『ひとり』でやれることには限界があること-全てを習得・洗練させることは、おそらくヒト有限時間的に不可能-を理解できなかったのでした。

その意味で、ワタシが思い込んでいた『究極のマンガ』とは、もしかするとおそらく共同作業(チームのワーク)によって生み出される種類のものだったのだと思えます。

さて、上記のような、思い込み‐壮大な妄想‐があったがゆえに、やはり長きにわたって実作に踏み出せなかったのは必然だったのでしょう・・・、という言い訳を、今回自らに許したいと思います。

これは、もう有しているアイデンティティ-性格・性質・特質・気質-の領域の問題なので、自分ではどうにもしようが無かった?のだと諦めて、開き直って受け入れていくしかないのでしょう。

一方で、インターネット時代およびAIのサポートを活用しながら、個人ででき得ることが増えていることも現実です。

新しい時代に向けて、これまでの堅苦しい思い込みは風に流して、『今度こそは!』-と軽やかにライトな気持ちで、力まずに、ワタシなりの『マンガ表現』を改めて模索・志していきたいと思います。

宇宙に生まれた思い出に。

「マンガ」を描こう描こうと志はあれど、「描けなかった」自分自身を、今一度奮い立たせよう・奮い立たせてみたい、という動機で、この2021年後半期、『マンガワールド(Gプレッソの。)』を綴り継いできました。

『自分とマンガとの関係を、一度はっきりとまとめてみよう』-という構想の下、ライトな気持ちでスタートしたのですが、初めに思っていたよりも大変な作業でもあり、当初の予定よりも4か月ほど超過してしまいました。

しかしながら、その甲斐あって、「これまで『マンガ』や『絵描くこと』などに関して、自分はどのように捉えてきたのか」-について、自身なりの備忘録として、整頓することができました。

もちろん『マンガワールド』は、リアル・アンリアル共に現在進行形で世界同時的にエクスプロージョン中なので、数々の問いの提出も含め、探究は終わりなき獣道なのだと思ってもいます。

これにより、ようやくすっきりと『マンガ作り』の実作へと踏み出したいと思っております。

半年間強の記事連載において、確認できたのは、『幾多のコンテンツを見聞・吸収してきた(個人的体験の範囲内ですが)上での、自身なりの翻訳・咀嚼工程を経て、試行錯誤の中で、自分自身が表現したいものを追求・追究してゆく』という在り方を忘れないように持ち続けていこう―ということでした。

ニュートン(延いてはベルナール)風に言えば、自身がこれから行う-であろうつもりの-作品づくりは、全ては、数多の偉人・先人・巨星たちや名も無き先達たちが生み出してきた『表現』の膨大な蓄積の肩の上に乗っかった上で成立する営みなのだと、改めて深く実感・自戒できたような気がします。

その認識の上に、真摯に作品作りを行うこと-それを実践していこう、と思えました。※本当に作るならばですが・・・。

さて、マンガワールド②現代マンガへの道の記事で提示しておりました『自分は(絵描くとすれば)何のために?』という動機-に関して、最後に綴り置いておきたいと思います。

ワタシがもしこの先、まじめに「絵描く」ということを実践・チャレンジするなら、目的・動機として設定する一つの答えは2018年頃に1つの解答が出ました。

それは、『宇宙に生まれた思い出に。』-というアンサーです。

この動機は、現時点(2021年12月)においても変わってはおりません。

もしかすると、実作を開始してゆく中で、『○○のために-』というような具体的な対象を想定することも訪れるのかもしれませんが、根本的モチベーションとしては不変のものであると感じています。

もし、この『マンガワールド』を①から⑫まで通読していただきました視聴者様がおられましたら、くどくどと長い記事にお付き合い頂き本当にありがとうございました。

そして、オンラインという見えないコミュニケーションの中で、ワタシ自身も性格上、匿名のアバター(ワオキツネザルのWAO)としての登場に徹した上での記事執筆にも関わらず、「スキ」を押して頂きました皆様にも、感謝の気持ちでいっぱいです。

執筆のモチベーションを維持させていただきました。重ねてありがとうございました。

2022年に向けて、世界も社会も、ますます厳しい冬の時代に突入していきそうな雰囲気ですが、何とか頽れずに、生き抜いていこうと思っています。

皆様も、どうぞご自愛くださりますよう、ささやかにお祈り申し上げます。 (ジョニィ・ジョースター風の「祈り」です)

マンガや音楽やコーヒーに支えられながら、ワタシ自身も、こころのサプリメントになれるような「マンガ」を構想していきたい、と思っております。

宇宙に生まれた思い出に-。

本日は訪れて頂きましてありがとうございました。

次回以降の展望予定

『Gプレッソの。マンガワールド』という題名での記事連載は、これで一区切りとなりますが、仮タイトル『キャラクターワールド』にて、構想中のマンガ『デイドリームビリーバ―』に登場してゆく予定のオリジナルキャラクターたちを都度都度紹介してゆくことをベースとする記事を、来年度以降、綴ってみようと構想中です。

ひとまずは、note創作対象2022への応募を想定した『一つの記事』(note記事連載『デイドリームビリーバー①-⑫』『マンガワールド①-⑫』を合わせたような形のもの)-を、年内に仕上げられればと考えております。

また、年明けよりは、「今度こそ!」の思いで、構想中のGマンガ「キミはディオゲネス」(仮タイトル)をフルアナログで描き上げて、12年ぶり2度目の「マンガ賞応募」へとチャレンジしてみようと計画しています。

来年以降の記事の中では、引き続き『デイドリームビリーバー』由来のキャラクターたちは登場し続けていくと思われますので、ぜひ名前だけでも憶えて頂ければ幸いです。

マンガファン、および都度都度のタイトル・トピックに興味・関心のある皆様方におかれましては、また、ぜひお時間のある時にでもお立ち寄り頂ければと思います。お待ちしています!

キャラクター&ストーリー:Gプレッソ 作画:柑橘了

おまけ

マンガワールド①のトピックで、以下の文を掲載しておりました。

究極のまんがとは?ーということを考えたことがありまして、Gペン(アナログのペンのことです)の練習を兼ねて、ファンアート的習作として以下のようなページを描いていたことがあります。

楽しんで練習できるように、自分が出逢ってきた好きな作品の、「魅力的な一コマ」をつなぎ合わせてストーリー性も考えてみよう、と思い、実験的にコマ配置してみた試みとして、以下の一ページはあります。

キャラクターたちの視線の先には、見開きで「とある何か」が存在しています。そのページは、記事の⑫で掲載してみたいと思います。

クイズのような感じですが、コミック雑誌を読むときでも、めくった先に、どのような『絵』がしっくりくるかを想像するのが好きです。ピタリ賞で当てたかたがおりましたら、ぜひコメントを書いて頂ければと思います。

-という内容で「クイズ的なもの」を記していたのですが、今回、マンガワールド最終回として、答え合わせを掲載しておきたいと思います。

-というわけで、正解(というか自身が想像したのは)は、ワタシも大リスペクトしております漫☆画太郎先生の「『まんゆうき』登場キャラクター萬々様」でした。

この萬々様や範馬勇次郎(板垣恵介先生バキシリーズ)は、ワタシの私的マンガ体験の中では、マンガ史上最強的ポジションを占めています。いつかファンアート的に、Gプレッソなりの「マンガ史(延いてはエンタテインメント史)オールスターズ最強・最恐キャラクター」を描きまとめてみたいとも思っています。

コマ模写原稿の作品名・作家先生方名

『COWA!』鳥山明先生 『ドラえもん』藤子F先生

『それでも町は廻っている』石黒正数先生

『よつばと!』あずまきよひこ先生

『現存!古代生物史パッキー』レツ先生

『ハチミツとクローバー』羽海野チカ先生

『プラネテス』幸村誠先生『進撃の巨人』諌山創先生

『裸者と裸者』原作・原案 打海文三 作画 七竈アンノ先生

『まんゆうき』漫☆画太郎先生

著者自己紹介

好きなマンガ 火の鳥 風の谷のナウシカ 進撃の巨人 14歳 風と木の詩 ビリーバット デデデデ イティ・ハーサ 銀河鉄道999 ハチミツとクローバー その他多数 好きなアニメ ガンダム逆襲のシャア 思い出ぽろぽろ 天気の子 トイストーリー レゴムービー ズートピア 竜とそばかすの姫 ザ・ファースト・スラムダンク その他多数

好きな映画 トゥルーマン・ショー ダンス・ウィズ・ウルブズグッド・ウィル・ハンティングその他多数

好きな音楽 佐野元春 スガシカオ ダイミヤモトモメンタム その他多数 好きなキャラクター チェブラーシカ スヌーピー ムーミン その他多数 好きな画家 パウルクレー ピカソ レンブラント その他多数 好きなタッチ メビウス ニコラ・ド・クレシー フアンホ・ガルニド キムジョンギ その他多数 好きな小説 葉桜の季節に君を想うということ さようなら、ギャングたち ノーライフキング その他多数

好きな展覧会 ルーブルNO.9‐漫画9番目の芸術‐ 北斎‐富士を超えて‐ オットー・ネーベル展 ボテロ展 アンディ・ウォーホル展 その他多数 好きなリウム プラネタリウム アクアリウム Gリウム その他多数

好きな季節 秋 春 夏 その他冬

好きな色 紅葉 桜色 アクアブルースカイ 雪景色 その他多数

電子書籍の宣伝

↓アマゾンキンドルにて電子書籍発売中です。

キンドルアンリミテッドでも読めますので、もしご興味頂ければぜひ一読していただければと思います。

note記事のおしらせ

2023年6月時点でnote記事に以下のラインナップをアップしております。何か引っかかるタイトルがございましたら、ぜひ訪れて頂ければと思います。

『マンガ』の謎や歴史に関するエトセトラ①~⑫の記事。

&電子書籍「新しい時代のマンガの作り方」紹介・宣伝記事。

絵画表現の謎へのチャレンジ。エクストラ3部作。

クロゴキブリ飼育体験 全12記事。&⓪

エッセイトゥーン『ボクとディオゲネス』

ゴキブリマンガ

『ボクはディオゲネス』の紹介

マンガ構想の一つとして、いろいろな角度から『ゴキブリマンガ』を構想していくにあたり、その中の一つ『ボクはディオゲネス』はコツコツと話数を重ねていこうと思っています。

1話2ページの省エネマンガ『ボクはディオゲネス』は、全555話構想ですが、これまでそれぞれのnote記事におきまして掲載してきたものは25話ほどになりました。

今回は、その中から幾つか紹介させてください。

第95話びりーぶ。

第88話 タイムタイム。

ご覧いただきましてありがとうございました。

またの機会にお待ちしております!

最新更新日 2023年6月

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?