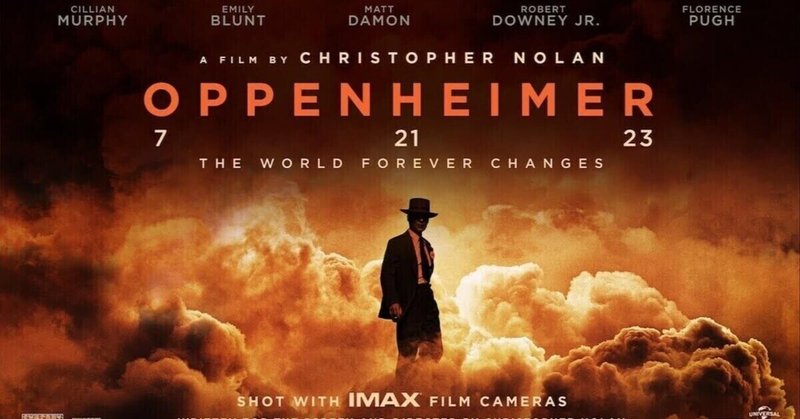

映画オッペンハイマー 天才の苦悩を見よ

※ネタバレを多分に含みますので、ご注意ください。

日本公開から1か月以上経過してしまったが、ようやく映画オッペンハイマーを視聴することができた。

監督はクリストファー・ノーラン、あのダークナイトやインターステラー、テネットの監督だ。

今回は「ダンケルク」以来の歴史物、そして舞台は同じく第二次世界大戦。その中でも世界初の核爆弾の製造に携わったロバート・オッペンハイマーの伝記を元に、彼の学生時代から、栄光、そして失脚から名誉回復までのストーリーを3時間という長尺で描く。

アメリカでの公開は昨年の夏にまでさかのぼり、日本では8か月遅れの公開となった本作、扱っているテーマがテーマなだけに、日本国内での公開が遅れることはある意味当然なことだったと思うものの、第二次大戦時のアメリカ国内の機運と、英雄視された「原爆の父」の本当の姿をイギリス人監督のノーランが描く、日本人が知らないもう一つの戦争観を提供してくれるのではないかと映画館へ向かった。

この映画は伝記映画のため、もちろん実在の人、実際の歴史をなぞっている。もしこれから映画を見てみるという人はウィキペディアなりなんなりで「マンハッタン計画」や「オッペンハイマー」に一度目を通しておくと、登場人物のバックボーンが知れて良いかもしれない。

一つ前提として、当たり前なのだがこの映画は「全米が泣いた」とか「大興奮のスペクタクル」といった枕詞が付くタイプの映画ではない。世界の在り方が塗り替わった瞬間を、塗り替えた男の目線で描かれるものであり、そして塗り替えた男の後悔を映す。今の世界が出来上がるきっかけとなった出来事の傍観者となる映画だ。

ノーラン監督はインタビューで、自身の息子が「僕たちの世代では核兵器にあまり関心がない、気候変動に比べると懸念がない」と答えたことに大きく衝撃を受けたといい、「核の脅威を減らすよう政府に働きかけ、私たちは危険性を常に認識する必要がある。この映画を通じて核兵器の脅威に若者たちに関心をもってもらえると信じています」と語っている。

私自身もそうだが戦後79年が経過し、戦争というものは身近になく「過去の出来事」と認識しがちだが、現にたった今も核兵器というものは世界中に存在し、ロシア・ウクライナ問題に起因して今すぐ使用されても不思議ではない状況が確かに存在している。そんな時代に私たちは生きているんだと、この映画は再度認識させてくれた。

というわけで映画本編についてそろそろ触れていこう。

最初に気になったのはR15指定になっていたことだった。てっきり原爆にまつわるショッキングな映像が実際に流されるためなのかと思いきや、どうやらベッドシーンによるものらしい・・・まあそういうものか。

この映画では4つの時間軸のシーンが切り替わっていく。

・オッペンハイマーの学生時代からプリンストン高等科学研究所所長就任までのシーン

・共産主義者である告発を受け、1954年のスパイ容疑の秘密聴聞会に掛けられるシーン

・原子力委員となったオッペンハイマー、ストローズらが水素爆弾の開発について議論を行うシーン

・1959年の原子力委員長ルイス・ストローズの公聴会のシーン

オッペンハイマー目線のシーンはカラー映像で描かれ、ストローズ目線となるシーンではモノクロの映像に切り替わる。1,2番目のシーンはオッペンハイマー目線、3,4番目のシーンはストローズ目線となっており、この4つの軸はすべて違う時間軸の話になっていると気付くのには少し時間がかかったが、最終的にすべてのシーンが一つに収束していく。パズルのピースがはまっていくかのような快感を最後に得るだろう。

まず視聴してみての端的な感想を言うとするならば「日本人が見て不愉快に感じるものではなかった。」という感じだろうか。

アメリカが核爆弾を使用するに至るまでの過程が丁寧に描かれており、当初目標であったナチスドイツの核開発に先んじてアメリカが完成させるという役目は、ナチスドイツの降伏という形で失われてしまう。その後敗色濃厚にもかかわらず、戦いをやめない日本への最終手段として核爆弾は使用されることとなる。

アメリカ国内での核爆弾使用の建前といえば「戦争が続けばもっと多くの人が亡くなっていた、戦争を終結させ早期に幕引きを促す手段だった。」と言うものだろう。もちろんこの主張を否定するような形では描かれていないが、ウランによる核分裂の発見後、研究者たちが新しい発見にのめりこんでいく無邪気な姿や、世界を火の海に変えてしまうかもしれないという可能性を排除しきれないまま実行に踏み切ったトリニティ核実験の成功を見届けた姿は、オッペンハイマーが唱えた「我は死神なり、世界の破壊者なり」という言葉と裏腹な研究者としての異様さや喜びの姿など複雑な心情が交差する。

原爆投下後にはオッペンハイマー自身の苦悩や後悔と、その後の水素爆弾開発への反対運動を続ける姿を描き、世界を変える兵器を作ってしまったことへの贖罪が垣間見える。戦争や己の研究者としての欲望や使命感、そして世界を破壊してしまうことへの恐怖に板挟みになる主人公の姿は胸を打つものがあった。

他にも主人公は非常に人間臭い一面を見せていた。物語の冒頭では精神的に追い詰められてしまったオッペンハイマーは学校の教授の机にある青リンゴに猛毒のヒ素を注入してしまい、翌朝大慌てで回収しに行ったり、共産主義者のパーティーで2人の女性と関係を持ち、一人は不倫からの略奪愛の果てに結婚。もう一人は略奪愛以前に関係を持っていた相手で、結婚後に再度不倫関係を持つ。さらには学内で労働組合のような団体活動を行い怒られるなど、神経質な姿とは裏腹に非常に活動的な一面もある。

非常に失敗が多いという人間性も清濁併せのむオッペンハイマーという人物が完璧な人間ではないという魅力として映る。

そして以下3点、この映画について特に気になった点をピックアップしてみた。

・姿を見せなかった「悪魔の頭脳」

マンハッタン計画においてオッペンハイマーと同等に、重要な役割を果たした人物がいた、ジョン・フォン・ノイマンという人物だ。天才たちをかき集めて始まったマンハッタン計画のメンバーの中でも一際異才を放ち、その類まれな計算能力から「悪魔の頭脳」と呼ばれ恐れられた。

数学や経済学、気象学にまで精通し、現代のコンピューターの基礎を作り上げた彼は、原爆が理想的な威力を発揮するための高度の計算や、爆薬の配置等を示したとされ、「京都が日本国民にとって深い文化意義を持っているからこそ殲滅すべき」という京都への原爆投下を進言した人物とされる。後の水素爆弾制作にも携わった彼が、この映画にはなんと登場しない。

稀代の天才とされ、残酷で冷徹な一面を見せる彼の存在がどう描かれているのかというのは、私も非常に気になっていたところだった。むしろそれが見たくてこの映画を見に行ったといっても過言ではなかったのだが、何と名前すら出なかった。実際原爆投下地点を決める会議にて京都への投下案が話され、却下されるシーンはあったものの、あれを発言したのはノイマンではなかった。

なぜ彼は描かれなかったのだろうか?オッペンハイマーの良心の呵責や、世界の在り方を変えてしまうという”恐れ”もこの映画のテーマの一つだろうが、その部分がノイマンの求める”純粋な探求心からくる破壊”の存在によって濁ってしまうからだろうか?ノイマンという超個性的な人物はあまりに力強かったのだろうか?史実に基づいた映画だからこそ、不可解な重要人物のフェードアウトという部分は気になってしかたなかった。

・議論になるであろう、演説でのイメージシーンについて

トリニティ実験が成功に終わり、その後実際に広島、長崎に使用されたと不意にラジオから連絡が入る。なんともあっけなく知らされた原爆使用の報告。そしてロスアラモスでは戦勝祝賀会が開かれ、オッペンハイマーによる演説が行われるシーン。このシーンで彼は原爆の光に飲まれ皮膚がはがれていく人のイメージや焼けて炭となる人のイメージを見ることになる。このシーンの描写があまりに優しいのではないか?という声がどうやら上がっていたようだ。

もちろん実際の被害というのは、全身の皮膚が焼けただれたどころか、直下で受けた人は地面の影となって何一つ肉体が残らなかった人までいる。そういった方を思えば、あのシーンで描かれたものは確かに易しいものであると言える。

しかし、あのシーンが彼の頭の中でイメージできる被害だったのだろう。後に被害状況の写真を見るシーンがあるが、彼はあまりの凄惨な光景と被害者への申し訳なさにより写真を見続けることができないでいる。

物語の序盤から、己の頭に浮かぶイメージに苦しんでいたオッペンハイマーが「イメージを超えた凄惨さ」に直面したことが後の水素爆弾への反対などに向かっていく動機の一つとなったのかもしれない。

彼自身の目線で描いた結果ああいう表現になったのだろうという風に私は捉えたい。

・天才は天才を知る アインシュタインの存在が光る

この物語の中、要所でアインシュタインが登場する。元々マンハッタン計画が進められるきっかけとなった出来事の一つ、1939年にナチスドイツによる核エネルギー開発の可能性を示し、当時のアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトにいち早い警戒と対策を促したレオ・シラードの手紙は、アインシュタインの署名をもって届けられた。

この当時のアインシュタインの立場というと、すでにノーベル物理学賞を受賞した物理学界の大スターであり、1935年当時にはナチスの手から逃れるためアメリカで永住権を取得しプリンストン高等科学研究所にて教授に就任。ドイツ出身のユダヤ人というバックボーンがあり、平和主義やシオニズムの傾向があったアインシュタインは後のマンハッタン計画には参加要請を受けていない。

この映画のではいくつかの対立構造が登場するが、その中でもストーリーの中核となるオッペンハイマーとルイス・ストローズの対立構造が生み出されたのもアインシュタインの存在がきっかけである。

原子力爆弾開発後、プリンストン高等科学研究所の所長に迎えられたオッペンハイマー、そして彼を所長に推薦したのは他ならぬストローズだった。ストローズは靴の販売から財を成し、キャリアを積み上げたいわば叩き上げの財界人で、天才的な科学者たちへの研究資金の提供を行うなど、彼らへの憧れのような感情も持ち合わせていただろう。そんなストローズが原子力委員会に名を連ね、研究所の所長にオッペンハイマーを起用する。

このように良好だったはずの両者の関係が、お互いの思想のズレから対立していくことになるのだが、その発端となった最初のシーンが研究所所長に赴任初日に起きた二つの出来事で、一つは研究所にオッペンハイマーが到着しそれを迎えるストローズ、何気ない言葉のやり取りの中にいきなりオッペンハイマーがストローズに向かって「卑しい靴売り」と言い放つシーンがある。正直オッペンハイマーの感情がわからなかった、いきなり相手に面と向かってコケにし出すという行動、人付き合いが下手どころの話ではない。

そのままオッペンハイマーとアインシュタインが野外で言葉を交わすシーンへと移る。このシーンはストローズ目線とオッペンハイマー目線の2つの描き方がされており、この映画の最大のポイントの一つといってもいいだろう。

ストローズ目線では二人の天才から自分が軽んじられているような猜疑心が生まれるシーンとなっており、このシーンの描き方はまさにノーラン監督の見せ方の上手さを感じた。映画の序盤でこのシーンを迎えることになるが、だれもが知っている天才の登場に観客がグッと引き込まれるものの、ストローズ目線では2人の会話が聞き取ることができず、二人のやりとりわからずじまい。しかし映画の最終盤、オッペンハイマー目線ではこれから彼に降りかかるであろう苦難を予言するかのような、天才の先達であるアインシュタインの深いメッセージが込められているシーンとなる。

このシーン以外にもオッペンハイマーがアインシュタインに相談を持ち掛けるシーンがあり、いかに当時の彼が科学者たちの間でも尊敬を集めていたかよくわかるようになっている。

同じユダヤ人というルーツを持っていた二人には通ずるものもあったのかもしれない。奇しくも2人とも核爆弾の製作に自らが関わったことを後悔し、戦後核兵器の廃絶に向かって積極的に運動を行なったという。

ひとまずこんなところだろうか、この映画はとにかく情報量が多く、一度見ただけの私では語り切れないところが多数あるだろう。というか本来書きたかった部分もまだある。

オッペンハイマーという人物について、私はあまり知らなかったというのが本当のところ。しかしこの映画を見てから彼を取り巻いた一連の流れを知りたくていろいろ見て回った。今の知識をもって再度劇場に行けば、また発見もあるのだろう。

もちろん面白い映画と言い切れるのだが、気軽に見に行って楽しめるタイプの映画ではないということだけは念頭に置いてもらいたい。現に私の3つ隣の席で見ていた高校生2人組は「会議室でしゃべっているシーン長すぎて飽きる」という言葉を残して去っていった。そんな彼らにもこの映画のメッセージが伝わっていると良いのだが。

では近いうちにもう一度見に行ってみたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?