ベンチャーにおける人事評価制度は、経営者からのメッセージ

みなさんこんにちは!ポテンシャライトの小原です。

今回は2021年4月から運用開始した人事評価制度を振り返ります。

こんなお考えをお持ちの方に向けた内容としています。

- これから人事評価制度の策定に取り組もうとしている方

- 組織課題が表出してきていて、何か施策がないか検討している方

- ポテンシャライトの人事評価制度を知りたいという方

簡単に私のプロフィールです。

- ポテンシャライト管理部門の責任者兼、HRパートナー

- HRパートナーとしては、累計80社の人事採用パートナーとして伴走

特に、アーリーフェーズのWebサービス、なかでもSaaSを持つベンチャー企業様に対し、エンジニア採用を中心とした支援を多く行っています。

- 前職では世界25カ国に拠点を持つ一部上場企業に在籍し、また東欧移住の経験から、昭和とダイバシティが入り混じった35歳。

人事評価制度を導入したタイミング

ポテンシャライトの人事評価制度について触れる前に、「なぜ、人事評価制度を導入したのか?」について簡単に触れたいと思います。

人事評価制度は一般的に30~50名程度の組織規模となったときに導入検討される企業が多いかと思います。その組織規模で作成される企業が多い理由を噛み砕くとこんな背景が浮かんできます。

- 少しずつ退職者が増えてきた(目立ってきた)

- 採用時、人事評価や賃金増加についての質問が気になり始めてきた

- 既存メンバーと新メンバーとの年収差が気になってきた

- 会社のMVVの浸透が薄まってきた など

このような課題が規模拡大と共に徐々に表出されてくるように思います。

ポテンシャライトも、まさにこういった課題が出てくる中で人事評価制度を作ろう!と動き始めた背景がありました。

ポテンシャライトが運用する人事評価制度とは?

「そもそも、ポテンシャライトの評価項目とは?」についても触れておきます。詳細については過去ブログがありますのでそちらに譲るとして、大枠だけお伝えします。

ポテンシャライトは「アジャイル人事制度」を導入しています。これは一言で言うと、「運用しながら変化(変更)し続ける人事制度」であり、完璧な人事評価制度であることに主眼をおかず、その時の組織課題に合わせて最適な形に改善しながら運用していきます。詳細は、既にあるブログをご覧ください。

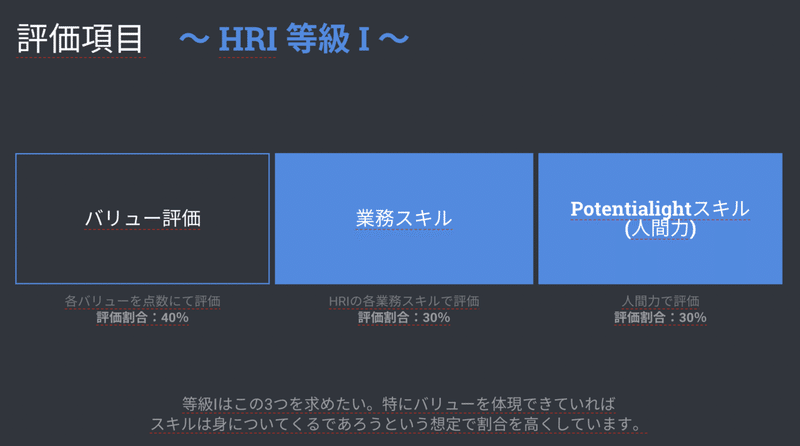

評価項目はシンプルな構成で、主に「4つの指標」から成り立っています。

- 実務スキル評価

- バリュー評価

- OKR評価

- ヒューマンスキル評価

※"ヒューマンスキル"は以下記事の中段以降をご参照ください

これらを次ステップで設定する「等級制度」の各等級に合わせて

- 項目の設定

- 各項目に対する割合

を決定していきました。

例えば、1等級のメンバーには「バリューを理解してもらいながら、実務も覚えてもらいたい」というメッセージがあるため以下のような評価項目に。

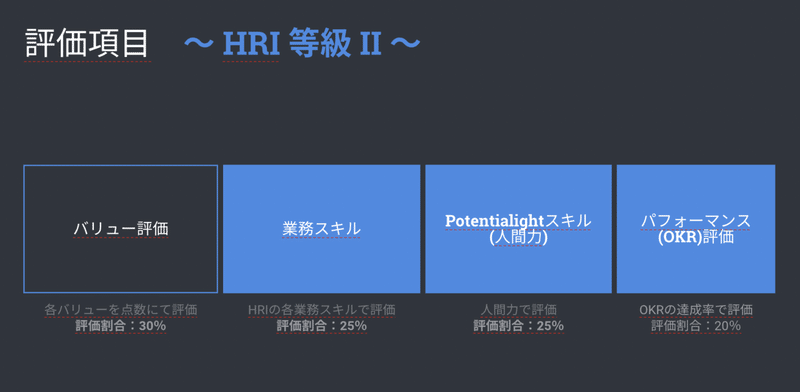

その上で、次のステップとなる2等級のメンバーには、1等級の項目も大切にしながらも、ある程度の習熟度が高まってきていることを前提に個別評価項目としてOKRが加わえています。

人事評価制度は

- 自社で働く上で大切にしてもらいたいことの言語化

- 各種、定性項目に対する"重要度"の定量化

この2つで成り立っていると考えます。

両者ともに「経営者からのメッセージ」となります。

作成者に向けて個人的に思うのは、最終的に作られた評価制度以上に、作るプロセスを通じて得られることも多いということです。人事評価制度そのものだけでなく、プロセスも楽しんでもらえるととても有意義だと思います。

私たちの場合、そのプロセスとして「言語化」の段階で「ポリシー」を別途作成することで大切にしたい事柄の解像度をあげていきました。こちらの「ポリシー」はプロセスを通じて得られる副産物として有用です。特に、採用時は非常に有効なコンテンツですので作成に時間はかかりますが、かなりおすすめです。ポリシーに関してご興味ある方は以下ご覧ください。

人事評価制度の幻想

運用してみて人事評価制度そのものは、改めて魔法の杖ではないと感じます。繰り返しになりますが、冒頭でお伝えした以下のような課題が出てきたとき、「評価の可視化が出来てないから評価を作ろう!」となるのは少し早とちりなアクションになってしまいますので気をつけてみてください。

- 少しずつ退職者が増えてきた

- 採用時に評価方法についての質問が気になり始めてきた

- 既存で活躍・新メンバーとの年収差が気になってきた

- 会社のMVVの浸透が薄まってきた など

「人事評価制度」はあくまで手段ですので、上述の課題から掘り下げた原因追求が必要と考えます。まず、実態把握が必要です。そのために実施したいことが「社内サーベイ」です。何が組織における課題なのか?この辺の原因発見を行うことが賢明です。サーベイに関しては過去記事をご覧ください。

「サーベイ」を行なった上で、人事評価制度が真に課題解決となるかを判断いただければと思います。

人事評価制度を導入・評価してみた3つの振り返り

ブログの結論となります。

人事評価制度により、

「各メンバーに対し、"評価項目"と、それに伴う"賃金"、この2つを明瞭にしたことで、心理的安全性が向上した。」

と振り返り、人事評価制度を運用することは価値が高い。と考えています。以下は、それに付随した振り返りとなっています。

(1)評価と賃金反映の不合理の解消

ベンチャー企業に賃金面での夢を膨らませてご入社される方もいらっしゃるのではないでしょうか。採用時に人事評価制度の大枠をご覧いただき、待遇をお伝えするとき未来の解像度をあげるために非常に有効です。当社ではオファー面談の際などに人事評価制度についてお話した上で、現状の給与がどういった裏付けから提示されているものであるか?どういった状態になると希望する給与水準に届くか?入社後1年後の給与期待値の上下のお話を行っています。

正直、ベンチャー企業だからこそ活躍しないメンバーには高待遇はできない、活躍しているメンバーにも大企業並の高待遇ができるかというと、そうでないケースが多いと思います。後者に特別な対応が必要な場合も、こういった基準の存在は候補者に対し"安心"を提供するために非常に有効です。

また、当社規模では人事評価制度をお持ちでない企業様の方が多数であることから、こういった手段を通じて従業員に対しての姿勢も表現できているようで、候補者の方からポジティブなフィードバックをいただくことがとても多いです。

(2)心理的安全性が高まった。(と感じる)

評価制度の導入前後で大きく変わった点として、心理的安全性の改善がなされたとのメンバーフィードバックをもらえました。それは、評価を受ける側からすると「評価者の印象」を気にかけることが本質的ではないとわかりつつも、どうしても気にかけないわけにもいかない....評価される側からすると仕方ないことだと感じていますが、そんな状況が改善されたとのことです。

当社のようなベンチャー企業だと、経営者の一存で決定していくことが大半だと思います。それは従業員に対して行う評価も同様で、「印象」次第で上下することも多いのではないでしょうか。極端な話、例えば、半年間の査定で最初の5ヶ月は良かったが、6ヶ月目の評価算定月に1度ミスしたことによりこれまでの高評価も上書きされてしまう、、、といったことも評価者の判断次第ではどうにでも転がります。これらの「印象(定性)評価」を「定量評価」にすることで、各メンバーが社内に対し割いていたマインドシェアを顧客へ向けたものに転換でき、本来の仕事に集中してもらう環境整備に一躍買ってくれています。

当社では過去の退職者から

- 何を行えば評価してもらえるのか?

- 結局、社内向けのパフォーマンス力が高い人が評価されている?

- 経営者が自分のことをどう見ているのか不安

などの声をいただくこともありましたが、少なくともこういったフィードバックは現段階では耳に入ることがなくなりました。

(3)パフォーマンス改善を主体的に行ってもらえる

各メンバーが主体的にパフォーマンス改善を行ってくれる機会が増えました。評価項目に5段階評価を設定し、それぞれの評価の定量・定性的な基準設定を行なったことで、それらの人事評価項目を通じて各メンバーが主体的に内省する機会が増えました。これを、一つの成長の指針として活用するメンバーも出てきています。

各メンバーに対して経営陣で1on1を毎月実施していくなかで、これらの評価項目に照らし合わせながらフィードバックを行うことが可能となり、半期に一度の評価がサプライズ的なものではなく積み上がった評価となるため、定期的な振り返りにより双方の心理的な負担が下がることがわかりました。

第二回目を踏まえて残る課題

ポテンシャライトは文鎮型組織となっています。経営陣にのみ役職と評価する権限が与えられています。そうした中で課題となるのは、評価面談自体の大切な効能を残しつつ、

・納得感の高い適切な評価とその効率化

を実現することと考えています。

経営者を中心とした限られた人数で行う評価は、私どもベンチャー企業のような、経営陣もプレイヤーとして動く組織では、各メンバーの一挙一動に気を配ることが困難だったりします。その上、評価時にかかる一時的負荷が大きいことは事実です。

この2つの解決策として考えているのが、360度評価です。

やはり、「部署やチームで共に働くメンバーが、いかに共創し、ビジョン達成を行なっていくか?」ということは最も大切な要素だといっても過言ではありません。働くメンバーからしても、細かいところにまで目が及ばない管理職からの評価よりも納得感の高いものになることが期待されます。

次回までに導入し、その振り返りもこちらで行いたいと思います。

まとめ

人事評価制度によって得られる効能は、

(1)評価と賃金反映の不合理の解消

(2)メンバーの心理的安全性が高まった

(3)パフォーマンス改善を主体的に行ってもらえる

準備するのにそれなりの時間投資が必要になりますが、それそのものが有意義な時間となることはお約束できます。

参考にしていただけると幸いです!

最後に参考になりそうな他社様の記事も良かったらご覧ください!

他社の事例(人事評価制度まとめ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?