採用活動で知っておきたい「課題の本質に気づくデータ収集・分析」を解説!

昨年10月よりポテンシャライトのサポートメンバーとしてジョインさせていただいております、丸谷です!アドベントカレンダーも残り4日!とのことで、今回はアドベントカレンダーに初参戦🙋♀️させていただきたいと思います!

いきなりですが、皆さんは採用活動のデータをどれだけ可視化していますか?またそのデータを自社の採用活動にどのように活かしていますか?

(言うまでもありませんが....)採用活動のデータを可視化することで、採用成功の確度は間違いなく上がります!

実際に、こちらの調査結果によると、採用に強い企業のうち67%の人が「採用活動をデータで可視化」し、採用活動のPDCAをまわすためにデータ分析を行っていると回答。また約60%の人が、「オペレーション業務の削減」「データ分析」のためには採用管理システム(ATS)が必要と回答しています。

採用データを可視化し、正しい採用施策を立案することが重要

私は上記の結果を見て「4割近い方が採用活動を数値していない」ことに少々驚きました。が、分析データがなければ採用課題の改善方法に根拠がないため、問題点を想像しながら施策を行うしかありません。課題解決までに膨大な時間がかかり、時間を掛けて立案した施策で採用課題を解決できるかの確証がないまま進むしかない。データ分析することで、数値データを根拠とした戦略的な意思決定を行うことができるだけでなく、各施策において効率的に改善PDCAをまわすことが可能になります。

非効率な採用活動で疲弊しないためにも、本質的な採用活動の意思決定と施策立案、データの可視化が重要であると私は考えています。

とはいえ皆さんの中でも「採用活動においてPDCAを回したいが、何の数値を確認したら良いかわからない」「そもそもデータを可視化する重要性をあまり理解していない(4割の方ですね)」「数値は把握しているけど、施策を立てるにはどのデータに注目すべきか分からない」という方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は

「採用活動データを可視化することで得られるメリット」

「採用プロセスにおいて可視化すべき数値」

についてご紹介していきます!

採用活動データの可視化で得られる3つのメリット

1. 採用活動を効率化できる

データを可視化すると直感的に採用活動の課題を把握できます。結果的として、採用業務の効率化・採用活動スピードの促進にも繋がり、採用成功はもちろんのこと早期の事業成長にも繋がります。

2. 候補者のインサイトを把握し候補者体験(CX)の向上が図れる

インターネットの普及によりネット上から得られる企業情報が増えており、気になった企業の働く環境や一緒に働くメンバー / チームを自宅で調べられる時代です。

それに伴い候補者のニーズも多様化しており、候補者の志向や属性、インサイトを把握した上で、企業から発信するコンテンツを変化させていかなければなりません。採用活動のあらゆるデータを集計し分析することで、候補者のニーズを掴みつつ、興味を持ってもらえる採用広報・選考体験を展開ができるようになります。

3. 自社の強みや候補者にとって価値のある情報を認識し、競合他社と差別化ができる

過去に取り組んできた採用施策の結果はもちろん、採用活動のデータを統合することで、今後の採用市場で重要なトレンドの動向を知ることができます。

また、自社の魅力や強みの発見にも繋がりますので、他社との差別化ポイントも把握できます。これらは企業の財産となり、変化が目まぐるしい採用市場では他社と差別化する武器にもなります。

採用プロセスにおいて可視化すべき数値は5つ!

1. カジュアル面談にまつわる数値

CASE

カジュアル面談を実施したが求職者の転職意欲が低く、結果的に「転職意向が高くなったタイミングでご連絡ください」となり、その後音信不通...

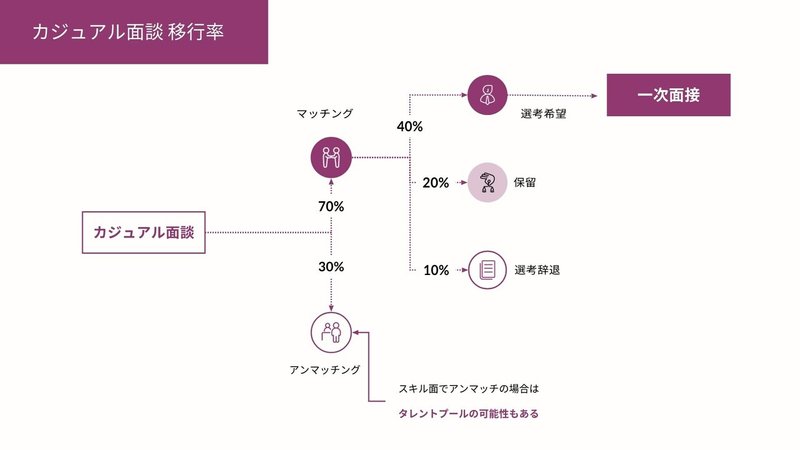

皆さん、このようなご経験はございませんか?よくあるケースではないかと思います。また、カジュアル面談中に「是非選考に進んでいただきたい。」と伝えたが、候補者から一向に選考候補日の連絡をいただけない場合もあります。これらのカジュアル面談における進捗の分岐は細かく把握する必要があると私は思います。下記の図をご覧ください。

まず、カジュアル面談は「選考要素がない面談」と一般的には認知されておりますが、人間と人間が1時間弱話すため「合うか合わないか」くらいは双方でジャッチするのではないかと思います。カジュアル面談を経て、正直ミスマッチかなと企業側が感じたときに、意図的にご連絡を控えることもあるかと思います。

逆にカジュアル面談を実施して「この人は良い、ぜひ選考に進めたい」という方もいらっしゃるかと。また「次回選考に進めたい」と思ったのにもかかわらず、選考の意思をいただけない方もいるでしょう。

ここで整理をすると

・カジュアル面談で双方ミスマッチと判断した件数

・カジュアル面談通過後の選考意思有りの件数

・選考意思有りからの次回面接が組めた件数

これらの数字を管理できている企業様はどのくらいいらっしゃるでしょうか?少なくとも、既存のATSにおいてはこれらすべてを把握することは難しいと思います。

( ちなみに弊社の採用管理システム Opela では、これらの数字を全て把握することができます )

有効求人倍率の変化により、カジュアル面談の重要性は増しています。そして「選考」においての、見極めと惹きつけの重要性については言うまでもないでしょう。

カジュアル面談は「惹きつけ」が重要視されている中、カジュアル面談実施後から次回選考の設定率が低いようであれば、候補者に魅力がない会社として受け取られてしまっている、と認識すべきだと思うのですが、この数字を取れない、と言うのは本質的に採用活動としてはうまくいっていないといえます。

2. 面接実施前の件数/面接実施後の件数

CASE1

あるATSの数値分析機能、もしくは自社で選考進捗の記載があるスプレッドシート内で、

- 1次面接:10件

- 2次面接:1件

- 1次面接通過率:10%

皆さん、上記の数字はよく見かけませんか?ただ、この10%という数字は本当に正しいのか疑問です。もう少し説明させていただくと、

CASE2

- 上記で言う1次面接数は「設定数」

-仮に「未実施」の面接が10件中 6件あった場合、

- 「実施数」が4件となる

- 4件のうち「面接合否が出ている」のは2件・・・①

- この2件のうち、「合格が1件、不合格が1件」・・・②

- つまり、実態の1次面接通過率は50%(②÷①)

・CASE1では、1次面接通過率:10%

・CASE2では、1次面接通過率:50%

上記の数値のズレは採用現場で頻繁に起きています。そして、経営層は採用現場からアウトプットされた数値を元に採用戦略を立てます。CASE1だと1次面接通過率が間違いなく課題になります。CASE2だと1次面接通過率は問題になりません。この数値がズレてしまうことは死活問題なのです。

( Opelaでは、面接設定をした数の中で「面接実施前の件数」と「面接実施後の件数」「面接通過した件数」などがワンクリックで把握できます)

3. 面接の辞退数

「工数をかけたにもかかわらず内定辞退されてしまい、採用できなかった」という「面接辞退」。こちらの数字も把握が必要です。これは採用活動中の数字分析において、大きな影響をもたらします。

事例でご紹介します。

・2週間前に応募が10件きた

・書類選考に時間が2週間かかってしまった上で書類通過を4件出した。

・書類通過4件のうち、3件は他社決定で辞退になってしまった。

・結果的に書類通過が1件となった。

・数値上は、応募:10件、書類選考通過数:4件、1次面接に進んだ数:1件

・面接設定率(書類通過⇒面接設定できた件数)は25%となった(=1÷4)

上記も複雑ではありますが、実はよく起きている事例です。

10件応募 ⇒ 4件書類通過 ⇒ 書類通過率:40%

上記数値に違和感はないかと思いますが、もし仮に書類通過をした4件中3件が辞退していたら、と考えると見え方が変わってきますよね。

このあたりは正確に状況把握をしたほうが良いです。上記の事例でいうと「面接設定率」に課題設定をする企業が多いかと思うのですが、本質的な課題は「書類選考のスピード」なんですよね。

4. 選考滞留数

CASE

・書類通過連絡をしたが、候補者から面接日時連絡がこない

・面接実施をしたが、面接官から結果がこない。

採用活動においてこれらの無駄を「滞留」と呼びます。滞留は水の流れを止める事を指しますので、採用活動における大きな問題点といえます。この滞留の数字をゼロにすることにより、採用活動が一気にうまくいくこともあります。

滞留を細かく分けると、下記のように分類することができます。

・書類選考結果待ち

・1次面接調整中

・1次面接結果待ち

・2次面接調整中

・2次面接結果待ち

・内定承諾待ち

これらの数字(滞留)はできれば毎日確認したいものです。確認した上で適切なアクションを取ることがベストです。

ただ、その滞留の確認作業が、既存のATSだと比較的面倒な業務だったりします。そしてATSを使っていなければ、各採用媒体やエージェントからのメールを1件ずつ見直しながら、どの滞留にどの進捗があるのかを全て確認しなくてはなりません。これは現実的に採用担当が毎日行える業務ではなく(やらなくてはならないのですが...)、骨が折れる業務と言えるでしょう。

少々専門的なお話も多くございましたが、採用活動を突き詰めると上記の確認は必須と言えると思います。

5. 選考リードタイム

選考スピードの重要性についてですが、応募から内定を出すタイミングが遅いと他社に決められてしまい、選考辞退に繋がることがあります。また、なるべく待たせないように対応することで、候補者との間に信頼関係を育みやすいという効果もあります。その場合は下記の数字に着目してみるのは良いかもしれません。

・「応募日から1次面接実施」までのリードタイム

・「応募日から最終面接実施」までのリードタイム

・「応募日から内定出し」までのリードタイム

・「応募日から内定承諾」までのリードタイム

・「カジュアル面談から1次面接実施」までのリードタイム

・「カジュアル面談から最終面接実施」までのリードタイム

・「内定出しから内定承諾」までのリードタイム など

※ 現場の採用アクションがスタック気味な場合は、応募日から現場の書類選考実施までのリードタイムを確認してみても良いかもしれません。

最後に

データを可視化することは採用活動において必要不可欠ですが、あらゆる採用活動のデータを取得することは簡単ではありません。

しかし採用活動のデータを可視化し積極的に活用しなければ、確実に企業の採用確度は低下し、事業成長のスピードまでもが鈍化しかねません。採用データを正確に取得し可視化することで、現状の採用課題を明確にすることや今後のアクションプランを構築することができます。

ポテンシャライトでは、クライアントさんの日々の採用活動データを取得し改善をご提案、伴走型で実行支援を行なっています。採用支援事業、採用管理システム事業にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ下記よりお問合せくださいませ💁♀️

お問い合わせはこちらから

当社のサービスに関するお問い合わせは、以下のフォームよりお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?