ワタクシ流☆絵解き館その45 青木繁「海の幸」⑧最後尾の漁師の、粗々しい肌に見えてくるもの

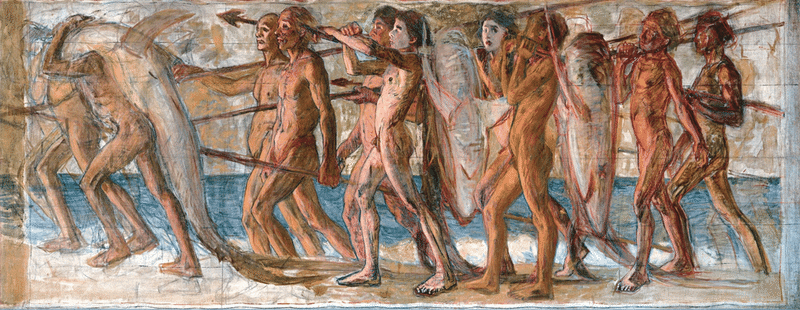

青木繁「海の幸」1904年 重要文化財 アーティゾン美術館蔵

描かれている人物の特徴を見てゆくと、右端、最後尾の漁師は、肌の色の塗られ方が最も粗く、その分幻想感を高めていて、右方向からフェードインで人物群が生まれて来た効果を担っている。さらに見つめていて、気づくのは次の点だ。

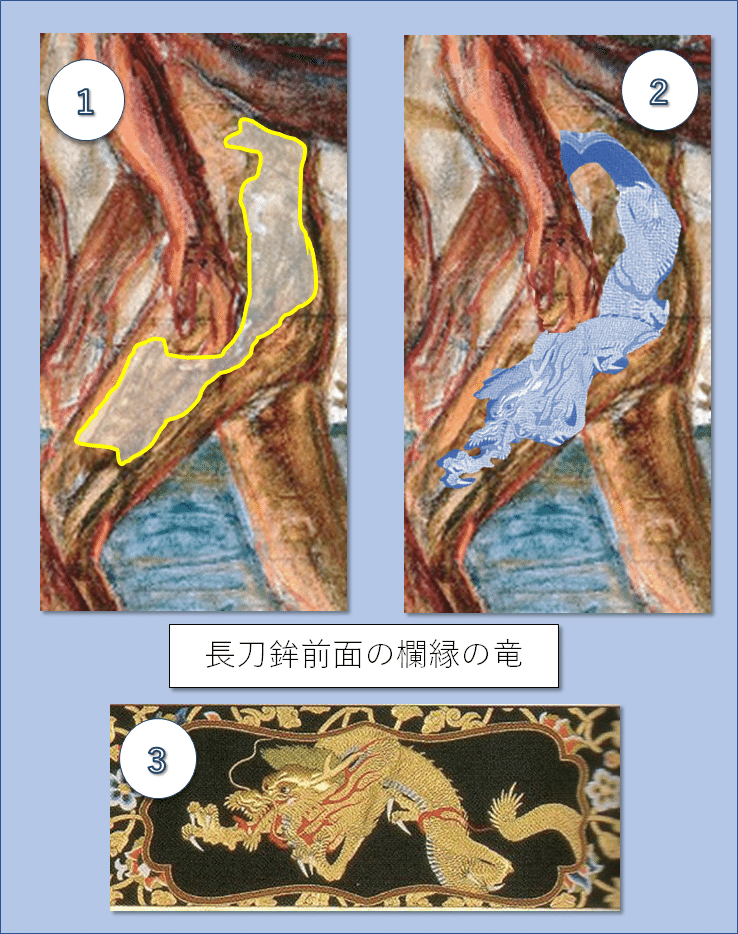

当時は刺青を入れていた漁師が普通にいたという。それは当時、海難事故が決して稀ではない状況があり、水死した時、遺体を顔では判別できなかったためである。つまり識別票として刺青が有用であったのだ。最後尾の人物の肌には、その刺青なのかと思われるような地肌から浮く陰影が、胸から腰、腰から腿にかけて見られる。(図①)。

青木繁は、この絵を描いた滞在地布良で、刺青を入れた漁師を見ていたのではないか。その体験を生かし、漁師をモデルに描く上で、刺青を思わせる朦朧な筆触を選んで、この人物の幻想感を装飾したのかもしれない。

絵柄はたとえば龍と想定してみた。

(図② 例に用いたのは祇園祭の山鉾の装飾の龍 図③)

しかし想像はここで終わらない。

「海の幸」の絵解きシリーズ①~⑦では、この絵にはキリスト教のモチーフが絵の核にあると解いてきた。中でも獲物であるべき鱶(ふか)は、架刑のイエスを暗示し、また第一の弟子で、逆さ磔になり殉教した聖ペトロの形代になっていると見てきた。イエスの死と、それに続く弟子たちの殉教、それがさまざまな描き方でほのめかされていると。

その視点で見たとき、最後尾をゆく漁師には、十二使徒(最後の晩餐に並んでいる弟子たち)の一人、聖バルトロマイ(ダビンチの「最後の晩餐」では最も左に位置する人物)が浮かんでくる。

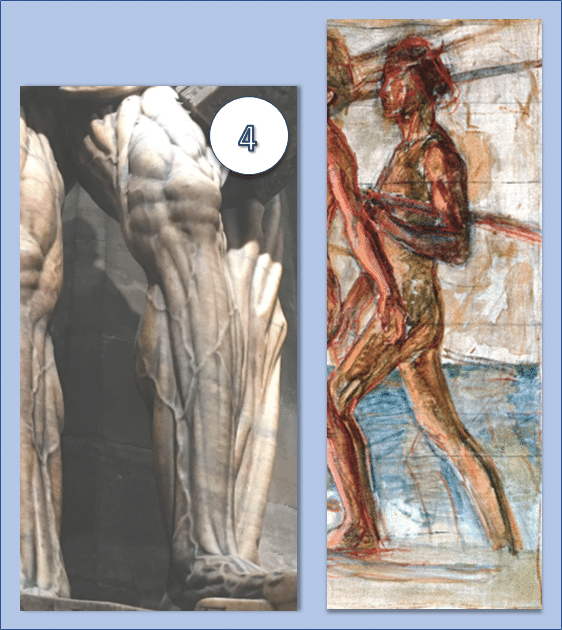

それはなぜか。この聖バルトロマイの最期は聞くだけでも恐ろしい。全身皮はぎの刑により殉教しているのだ。その情景を描いた絵は幾枚もあるが、掲げるのは忍びない。(ネット検索すればすぐにヒットする)

ここでは、皮はぎされた彫刻の足の部分をトリミングして、参考図として載せておく。(図④ 彫刻の所在地 イタリア/ミラノの大聖堂)

この彫刻に、あるいは多くの画家に描かれてきた皮はぎされる聖バルトロマイを描いた絵に重ねると、先ほどは刺青かと見た肌の絵陰が、皮はぎされた皮膚を暗示しているように見えてくるのだ。

そして、その漁師が銛の先にかけているのが、やがて皮はぎされる鱶なのだ。そう見るとき、獲物の鱶とは、聖バルトロマイ自身に他ならない。

では、青木繁が「海の幸」にこめた思いとは

キリスト教が培った西洋文明、西洋文化は、イエスの弟子たちの、イエス・キリストの復活を見たあとの、強い信仰心による殉教と言う累々たる犠牲を重ねて芽吹いた。

それを学んだ明治時代の申し子、破天荒な精神と才気あふれる天性を持つ青年青木繁は、絵に生涯を賭け、世に立とうとする野心を肯定しつつも、真に人の心を打つ芸術の本質とは何かを見つめ、厳粛な初心に立ち返らんとしたのだろう。その熱い思いを、海の民日本人の原風景ともいえる帰漁の情景に設定し、大物を獲るための漁師の厳しい営みに形を借りて描いたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?