絵本『かなしみのぼうけん』で描きたかったこと・伝えたいこと━━近藤薫美子さん×花田睦子さんのおしゃべりから

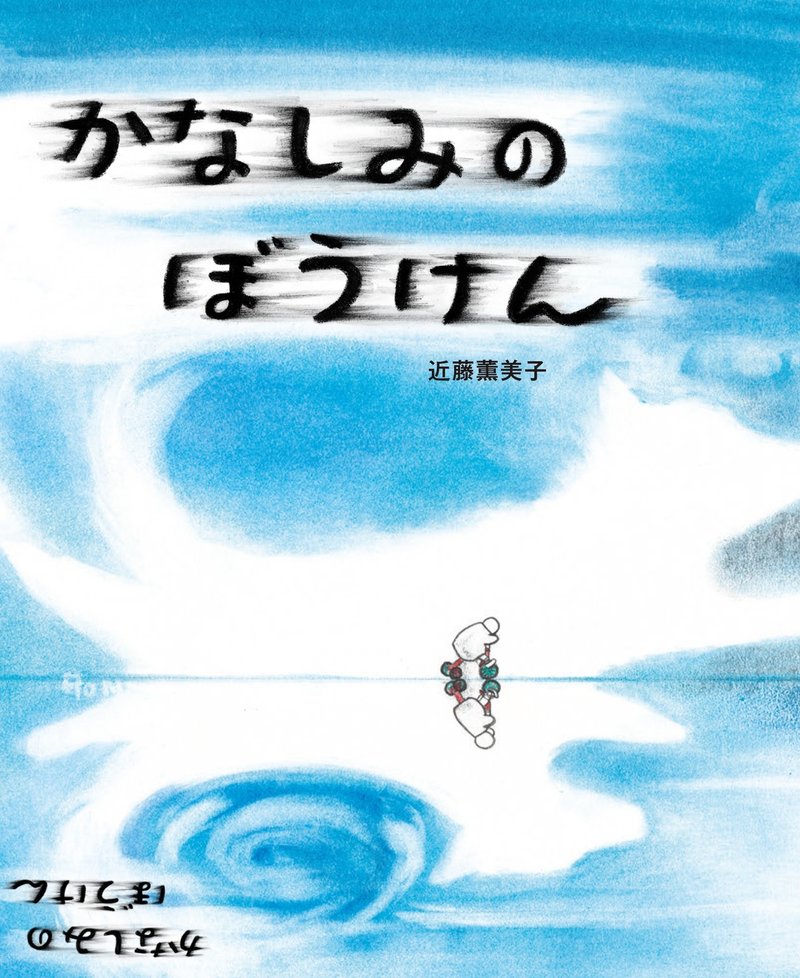

2021年2月に刊行された近藤薫美子さんの絵本『かなしみのぼうけん』。ある日、大好きな犬のキャンディが死んだ。その死を主人公の子どもがどうやってのりこえていくのか、かなしみの心のぼうけんを描いた絵本です。

この絵本で描きたかったこと、これまでの作品に寄せる思いを近藤さんに語っていただきながら、近藤さんの大ファンだという絵本専門店・えほん館店長の花田睦子さんと「絵本という表現」についておしゃべりしていただきました。

近藤薫美子(こんどう・くみこ)

大阪府に生まれる。製菓会社企画室勤務を経て絵本作家となる。おもな作品に、『かまきりっこ』『のにっき -野日記ー』(ともにアリス館)、『はじめまして』(偕成社)、『くぬぎの木いっぽん』「むしホテル」シリーズ(作・きねかわいつか/ともにBL出版)、『まよいが』(原作・柳田国男、文・京極夏彦/汐文社)、『せかいかえるかいぎ』(ポプラ社)など多数ある。かえるが大好き! 爬虫類や虫、おばけも大好き!

花田睦子(はなだ・むつこ)

証券会社のOL時代に1冊の絵本と出会い、「絵本は子どもだけが読む本ではない!」「絵本はすごい力を持っている!」と会社勤めをしながら、京都市内で絵本専門店・えほん館をはじめる。現在は店長をつとめながら、講演や販売会などの活動も積極的におこなっている。

*えほん館HPはこちら https://ehonkan-kyoto.com

小桜浩子(こざくら・ひろこ)

ポプラ社編集部勤務。『かなしみのぼうけん』編集担当。

近藤薫美子『かなしみのぼうけん』(2021年2月刊)

表紙

『かなしみのぼうけん』って、どんなぼうけん?

近藤薫美子さん(以下、近藤) こんにちは、花田さん。お変わりないようでよかった!

花田睦子さん(以下、花田) ごぶさたしてます。きょうはおしゃべりのお誘いをくださいまして、ありがとうございました。

小桜浩子(以下、小桜) 花田さん、はじめまして。この絵本の編集担当の小桜と申します。花田さんには、事前に近藤さんの新刊絵本『かなしみのぼうけん』をPDFでお読みいただいていますが、きょうは色校正(実際の印刷をする前に印刷会社から出るサンプル)を持ってきています。ご覧になってどうですか?

花田 わあ、やっぱり違いますね。画面で見ると小さいし、書いてあるものは同じなのにすごく違う。

近藤薫美子さん

花田睦子さん

近藤 読んでみて、どうでした?

花田 まず、タイトルにびっくりしたんです。『かなしみのぼうけん』というので、「おおーっ」と思って。

近藤 実は、タイトルは悩みまくって……。「おおーっ」ってどういうこと?

花田 「ぼうけん」って、ふつうはワクワクするものじゃないですか。そういうイメージのことばなのに、上に「かなしみの」とついてるでしょ? それってどういうことなんだろう、と。

近藤 興味をさそった……ということね。それはよかった!

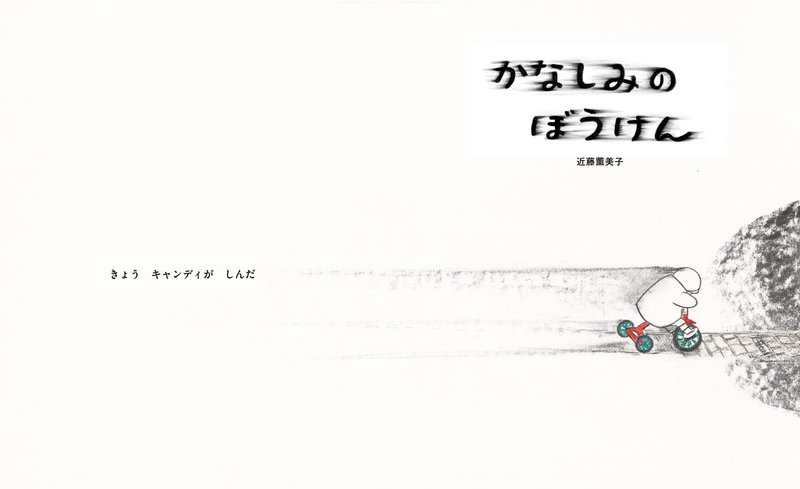

花田 そしてPDFを開いたら、最初の1行が「きょう キャンディが しんだ」。で、ああ、そういう物語なんだーって。

「ぼうけん」って、わたしの中では、見ず知らずの場所に飛び出していくとか、一歩踏み出すとか、そういうイメージ。

だから、「きょう キャンディが しんだ」というのは、この子にとってはじめてのことなのかな? ……などと思いながら、ページをめくっていったら、絵のいろいろなところに犬のキャンディが描かれていて。主人公の子は、キャンディに導かれてか、追いかけていってるのか、怪しい場所へ向かっていくのか……なんて、そんなことを想像しながら読んでました。

近藤 怪しい場所って?

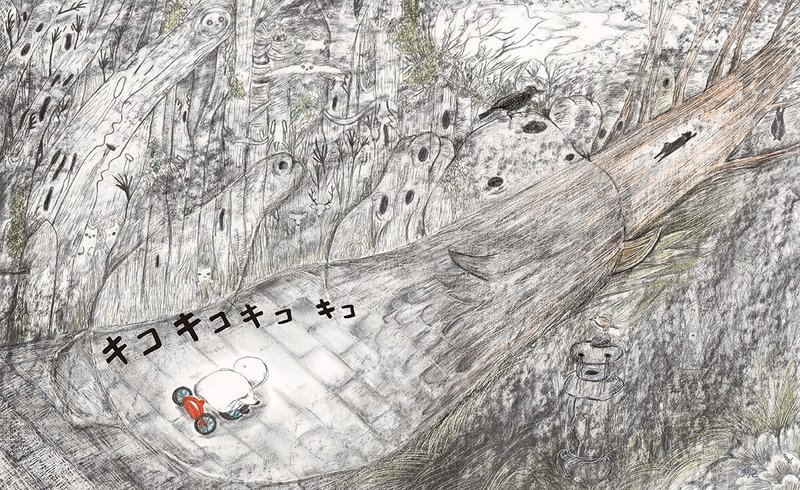

花田 近藤さんの絵本『もりへぞろぞろ』(村田喜代子・作/偕成社)のような森の気配も描かれているから、そんなことを思ったんです。

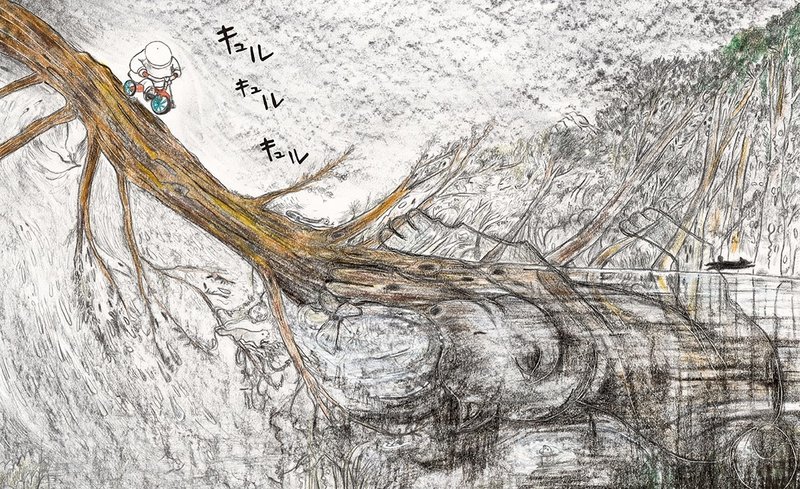

森の気配があふれる中を三輪車が進む

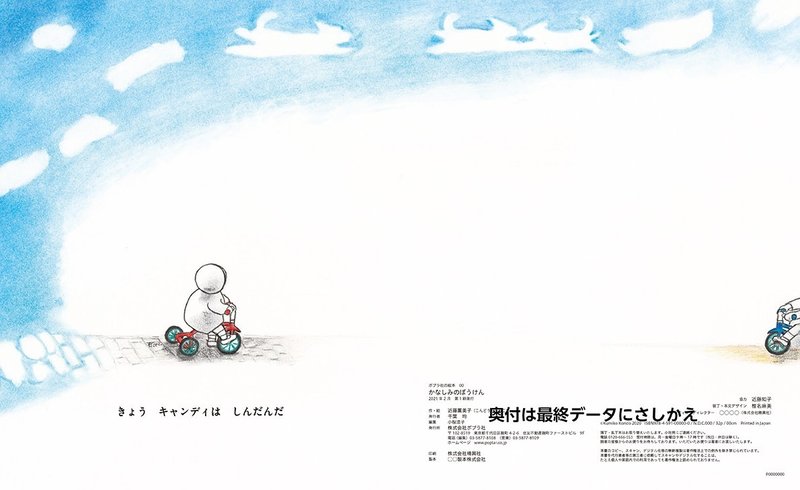

花田 そしたら、最初は三輪車の赤だけで、ほかの色がほとんどない絵だったのに、だんだん色がついてきて……。そして、この画面で一瞬止まって。

「この画面で一瞬止まった」と花田さん

花田 それで、わたし、ここから戻るのかな、と思ったんですよ。ここで気持ちが変わったのかな、引き返すのかな……と思った。そうしたら、戻らずに行ってしまった。この子もキャンディといっしょに天国に行ってしまうのかなと思いました。でも、絵を読み進めていくうちに、ああ、主人公の子はキャンディが死んだことを受け取って、手放したんだと思って……。

それで、最後の文章「きょう キャンディは しんだんだ」で……泣きました。

近藤 「しんだ」から「しんだんだ」に変化する。

花田 わたしも大事な人を亡くした経験があって、もう10年くらい経っているんですが、それを受け入れるのに……いや、いまだに受け入れられているかもわからないでいるんですが。その経験もあるせいか、もうたまらなくなって。そういう膨大な時間のものを凝縮して1冊の絵本にまとめられている。ほんとにすごい。

そして、最後にもう1台の三輪車と出会って、なんだかホッとしました。お友だちに出会えて。

ラストシーン。

右はしから青い三輪車が……

近藤 でも、もう一人のこの子にも「かなしみ」があるかもしれない。三輪車どうしが出会ったというより、この子たちの「かなしみ」どうしの出会いかもしれない。

花田 なるほど。

近藤 Uターンするというのは、考えもつかなかった。なんでそう思ったわけ?

花田 受け入れて、そして現実へまた、という感じかなあ。

近藤 わたしは「通り抜けていく」というイメージだった。

花田 そっちの方がいい。

近藤 実は、すごく心配してたのは、この子がキャンディの死を受け止めたことを読者にわかってもらえるか……ということ。

花田 わかりましたよ。ほんとに泣いてしまうくらいに。

近藤 「はやく忘れて、つぎに、行こう」という人がいるでしょ? あれがどうしても納得がいかなくて。だから、絵本の帯のコピーにも「わすれなければ」とか、入れたいと思った。

かなしいことは忘れてつぎへ行こうじゃなくて、ちゃんとしっかりと受け止める。忘れないかぎり死んでしまった者も生きつづけるよというのを描きたかった。花田さんにそれが伝わってるとわかって、ちょっとホッとしました。

絵本をさかさまにして見てみると?

近藤 この絵本、さかさまにするとあるものが見えるの、知ってた?

(色校正をさかさまにして花田さんに見せる)

花田 ああ! でも、さかさまにはしてないけれど、「ここにキャンディがいるな」というのは気づいてました。最初は濃淡や色づかいから、ここは木のうろかなあなどと見ていたけれど、とちゅうでキャンディがいることに気がついて。

でも、「さかさまにして見る」という発想はなかったです。

近藤 これが最初に描いた絵。ポプラ社に企画を通すのに、かんたんなミニラフじゃわからないって言われて描いた。

近藤さんが最初に仕上げた絵。

さかさまにして見てみると?

小桜 はい。何か気配のある背景をさかさまにしたら見えるものがあるなんて、ミニラフでは会社にうまく説明できないって言って、描いていただいたんです。

近藤 この絵本には、こうしたしかけをふんだんにもりこみました。

小桜 そう。最初に見たこの1枚だけでも「すごい」と思ったのに、実際は「あ、ここにも」「そこにもいる」って!

子どもは「死」を身近に感じてる

花田 これ、最初は大人向きの絵本かなと思ったんです。でも、絵が語るのが絵本で、近藤さんの絵本の大好きなところは「絵で語ってる」ところ。

これも「語ってる絵」を子どもたちが見たら「わかるとき、伝わるとき」があるかもしれないと思いました。だから、「これは大人の絵本です」というのは違うなあと。

ペットでもおじいちゃんでもおばあちゃんでも、大切な人を亡くしたとき、子どもがこれを読んで、「語ってる絵」から感じとれることがあると思うんです。子どもたちがこの絵をどう読んでくれるのか……それが出版されてから今後の楽しみ。

近藤 あんがい子どもって、「死を受け入れる」ということを、ふつうに日常でやってると思う。ペットが死んでも「月に行ってる」なんていって、いつまでも泣きくれていない。ペットロスとかいうのは大人が言うのであって、子どもだってさみしいんだけど、ちゃんと受け止めてつぎに行ける。その力は、子どもの方が大人よりはるかにあるんだろなと思う。

「死をおそれる怖さ」は大人の方があるかもしれないけれど、子どもっていつ死ぬかわからない。子どもの方が死の危険に近くて、表裏あわせにあるから、ものすごく死が身近な気がする。

花田 まだ生まれて間もないから……?

近藤 そう。子どもは、死ぬということに対して大人とは違った感覚を持ってるんやろね。もっとちゃんと受け入れていると思う。

花田 なるほどねえ。

目で見えないもの・ないけどあるものを描きたい

近藤 動物の死と人間の死をわけるのは何かってずっと考えていて、結局は「思い出」なんじゃないかなと思ったんです。ある人間がある人間を覚えているかぎり、その人間は生きつづける。

たしかに、命というのは1つの個体に1つしか持っていないものだけど、だれかがわたしのことを覚えていてくれたら、わたしはその人の中で生きていくことができる。たくさんの人の中で関わりを持つことで、たくさんの命の中で生きていくことができる。命というのは生物学的な命というだけではないんだな、と思う。

そして、そんな中で何か精神的なもの、目で見えないものを描きたいと思ったんだよね。

花田 目で見えないものを絵にするって……

近藤 京極夏彦さんの「えほん遠野物語」シリーズの『まよいが』(汐文社)を描いたときに、京極さんと話す機会があって、わたしは「いるのに見えないものを描きたい」と言ったのよね。そしたら、京極さんに「虫というのは小さいだけで顕微鏡なり何なりを通したら見えるし、それは『ある』だろ。だけど、『痛い』とか『かなしい』とか『うれしい』ということは、ほんとには『ない』。だけど、確かに『ある』だろ」と、おっしゃったんです。

それを聞いて、「ないけどあるもの」を描きたいと心から思った。

ひとが命として生きた証として、物体はなくなったけれど、その人が生きていたということはどういうことかって考えて。そして、だれかの人生の中で脇役としてどのように関わってきたか、ということを考えたら、命はつながっていける、というかね。そういうことが描けたらなと思って。

でも、絵本でこれを人間でやると生々しすぎるから、動物とかそういうもので絵本にしようと思っていたんだけど……。でも、虫だとね、やっぱり誰も見向いてくれない。

そのへんのことをずっと思いながら、ペットの死というのは子どもにとってどういうものか、というので描いたんだけれど。

花田 それが『かなしみのぼうけん』ということですね。

モノクロに近い絵と多色使いの絵。

色の使い方で伝わるものも変わる

「生きている」ように見えるとは?

近藤 見えないものを描こうと思った時に、いちばん苦労するのは、それを生き物だと感じさせないといけないこと。

目をちょんっとつけたら、それは「生きている」ように見える。でも、そう描いてしまうと、目のない生き物もいるのにな、と思う。見えないけど、生きてると感じさせるものを描くって、ほんとにむずかしくて、とても苦しい。

わたしたちは生きてるものと生きていないものをたちどころに判断するけれど、それは一体何なんだろう?

花田 小さい時に「動いていないものは生きていない」と教えられたように思う。

近藤 そんなこと教えられたっけ?

そういえばわたし、小さいころ小人に会いたい会いたいと思っていた子だった。へたくそな人形を作っては動かすんだけど、自分では動いてくれない。生きてる小人には今でも会いたい。

花田 わたし、ぬいぐるみが好きなんですけど、木よりぬいぐるみの方が生きている感じがするときがあります。

近藤 それは「近しい」とか「抱きしめられる」とかそういうこと?

花田 そうなのかなあ……。

近藤 ああ、いまだに小人に会えないなあ。会いたいなあ。

こういう絵を描いていると「霊感とかあるんですか?」と聞かれることもあるけど、まったくない。「見たこと」ないもん。幽霊もおばけもぜひ会いたいわ。化けてでもいいから。

でも、歴史上死んだ人の方が生きてる人よりも多いんだから、みんながいっせいに会いに来たら、それはそれで「密」やなあ(笑)。

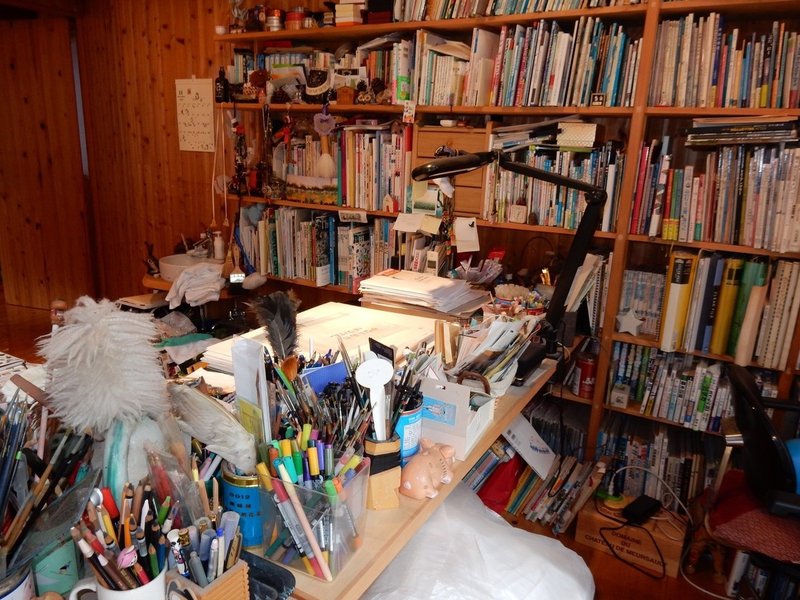

近藤さんの仕事場。

ここで近藤さんの筆によって絵に命がふきこまれる

絵本作家になったきっかけ

花田 ところで、近藤さんはなぜ絵本作家になろうと思われたのですか?

近藤 きっかけはサン=テグジュペリの『星の王子様』なんよ。

花田 それははじめて聞きました。

近藤 ずっと子どもの絵本といったら「子どもだましなもの」くらいにしか思ってなかったんです。でも大人になって、『星の王子様』に出会ったときに心の底から深い感銘を受けて。もう言葉にならないくらい。こんなすごいものが子どもの本では表現できるのかって。

『星の王子様』には、見えないものやだいじなものがかくされてる。キツネもたくさんいたらみんな同じキツネだけれど、たった1匹の世話をしたキツネは自分にとって忘れられないキツネになるとかね。ほんとに心にしみた。そして、自分にもこういうものが描けないかなと思ってきたんだよね。

まわりとどういうふうに関わっているかで、その者の命のあり方は変わっていく──ということがちょっとでも描けたらなというか。

花田 近藤さんの絵本の原点には『星の王子様』があるのですね。

近藤 だけど、この頃はほんとに「見えないものを見えるように、わかりやすく書かなくちゃいけない」みたいな風潮があるような気がしてる。『かなしみのぼうけん』でも、「キャンディ、さよなら。ぼくは大丈夫だよ」とか書いたらね、大人はものすごく喜ぶ。

それに、こんな描き方では、「単にかなしいだけで子どもに見せたくない」とか「つらいから思い出させたくない」とか言われちゃいそう。ここにひとこと、「キャンディのことは忘れないよ」と書き足せば、多くの人に受け入れられるのかもしれない。けど、それはねえ……。死んでもやりたくないことやわ。

でもね、そうしないと、命の大事さを語ってる絵本と思ってもらえないとか、そもそも売れないという……そんなジレンマもある。

『かなしみのぼうけん』の入り口と出口

花田 絵本の背景にある景色には何か考えがあるんですか? 町も出てくるけれど、これは森の景色との対比ですか?

近藤 対比じゃない。さっきお見せしたいちばん最初に仕上げた絵、あれが絵本の最初の見開きなんだけど、ここと最後のシーンに石畳があるでしょ? これって神社の境内に入っていくときと、出ていくときなのよ。

花田 ああ!

近藤 石畳から、神社の奥にある「何かいる気配の森」に入っていく感じというか。子どもって実際、家の近くに神社があったら三輪車で行ったりするのよね。そんな子どもの日常の感じも出したかった。そんなことも考えて、神社を『かなしみのぼうけん』の入り口と出口にしたんです。

読者が想像する「主人公はどんな子?」

花田 主人公の顔は、最初から最後まで見せていないですよね。

顔を描かないことで、読者の頭の中に

それぞれの主人公が生まれる

近藤 顔の中もわからないようにしたいというのがあって。工事現場に「ご迷惑をおかけしております」って、作業服の人の絵の看板があるでしょ? わたしが子どものころは、おじさんが頭を下げてる絵だったんよ。それで、この看板が好きで好きでしかたなくて。「この人どんな顔してるんやろ」って思って。でも、最近の看板は顔をあげているじゃない? それを見たらがっかりしちゃった。あげたらこんな顔か! って(笑)。

絵本でも、顔を描いたらイメージが限定されるでしょ。「何歳の男の子のペットの犬が死んで、森の中をこうやって走った」って。「この子の話」になってしまう。

『のにっき ー野日記ー』(以下、『のにっき』)も、最初の画面で泣き叫んでるイタチの子がメスなのかオスなのかは書いてない。

花田 『のにっき』は、わたしも大好きな絵本です!

近藤 女の子が読むと、このイタチの子は女の子になって、男の子が読むと男の子になる。死んでしまったのをお母さんと読むかお父さんと読むかも、読む子によって違うのよね。いなくなったら自分がいちばん困る人を想像する。

花田 ああ、なるほど。

近藤 『かなしみのぼうけん』も、男の子の話とか女の子の話とか限定されるのがいやで、赤い三輪車、青い三輪車、男の子が乗っているのか、女の子が乗っているのか、というより、読んでいる自分がその子になりきって三輪車をこいでいく。自分がいっしょにぼうけんする。

花田 読者に任せたいということですね。

近藤 そう。想像してもらえたらうれしいなって。

*****

ふたりのおしゃべりはまだまだつづきます。

次回『絵本が生まれるとき・読まれるとき』では、花田さんが大好きだという絵本『のにっき ー野日記ー』(アリス館)の制作秘話も交えながら、近藤さんの絵本の魅力をより深くさぐっていきます。どうぞお楽しみに。

*おまけ*

近藤さんの自宅にはカエルたちがいっぱい。

「ついつい集めちゃうんよ」と近藤さん

近藤薫美子『かなしみのぼうけん』 2021年2月刊

大好きな犬のキャンディをなくした主人公。三輪車をこいで森の中へ──。それは、自らの「かなしみの心の中」のぼうけん。

そして、おぼえてさえいれば、キャンディはいつもそばにいる、これから共に生きていくのだとわかる、明日への希望に満ちた絵本です。

森の気配が描きこまれた絵を見ているだけでも、読者の心のかなしみがふんわりやさしくなっていきます。そして、絵本を上下さかさまにしてみると…? 主人公とともにあるキャンディの姿が。ほら、「いっしょに生きてるよ」の声が聞こえてくるようです。