本の出合いで目指したのは、「楽しめて継続できる世界」――大阪ガスさんが本のアプリ「taknal」を開発した理由とは

突然ですが、本がなかなか売れません。

正確に言うと、売れている本はたくさんあります。電子書籍の広がりによって右肩下がりだった出版市場も2019年から少し上向きになっています。

しかし、10年・20年前から比較すると市場は小さくなっていますし、本を売ってくれる本屋さんの数も、この20年で半数近くに減少しています。

なにより僕自身が一人の文芸編集者として、本を売るのが年々難しくなっているなあと痛感しています。

もちろん、いたずらに暗い話をしたいわけではありません。

作家さんと出版社でいろんな取り組みを行ってベストセラーになった本もいっぱいあります。作家さん自身が熱心に販促してくださり、本屋さんも店頭で大きな展開をしてくださり、出版社もさまざまなことに全力で取り組んでいます。

けれども、全ての本で望むような結果が出せるわけではありません。

僕が主に編集している文芸小説のジャンルではとりわけです。

商業出版である以上ビジネスで、本を作ることはビジネスと割り切ってしまえばいろんなことが楽になる部分もあります。しかしそんな簡単に割り切りたくない気持ちがどこかにあります。

その想いは自分が作る本だけでなく「本」という存在に対して抱いていることで、だからこそいろんなことを考えてしまい、苦しくなります。

おまえは何を甘いことを言ってるんだと叱られそうですが、僕はこの世のすべての本が売れて欲しいのです。

自社とか他社とかではなく、本というものがたくさん売れて、作家さんや本屋さんはじめ、本に関わる全ての人が幸せになって欲しい。そう願ってしまうのです。

それは、ばかげた願いなのでしょうか。

※

新型コロナが猛威を振るい、社会は一変しました。それは出版界も同様です。

出版社や物流のありかた。作家さんとの関係性や本の届け方。コロナ前から変わってきていたいろんなものが加速度を上げて変わろうとしています。それは悪いわけではなくて、これまで僕たちが目を背けてきたものに向き合う機会でもあると思っています。

これからの本作りやこれからの本の届け方を考えるうえで、本という存在そのものについて、ゼロベースで見つめ直さなければいけない時が来ているのではないかと感じています。

これからの未来にもっともっと本を広げていくために、本をリブートさせたい。

そのために、「本」というものをもう一度知らなければいけない。

今まで出版業界の編集者という狭い視野で本を作っていたけれど、もしかしたら本には僕が思いもしなかった可能性が隠されているかもしれないし、そもそも見えていなかったものあるかもしれない。

というか、本当に僕は本という存在を理解していたのだろうか?

もう一度まっさらな気持ちで本というものを捉えてみることで、これからの時代の「本」を再定義したい。

そのうえで、本をとりまく人たちみんなが幸せになれる世界につなげたい。

そう思って、このコーナー「悩める編集長のモリはこれからの本を考える旅に出た」を始めることにしました。

ここでは、出版業界にとどまらず、僕が話を聞きたいと思った人に話を伺い、「本」というものについて考えていこうと思います。

いわば僕の禅問答の旅であり、武者修行の旅です。

なかば私物化企画でありますが、編集長特権として多めに見ていただければ幸いです。

※

前置きが長くなりましたが、第一回のゲストとして、読書アプリ「taknal」編集部の富田翔さんにお越しいただきました。

みなさん「taknal」はご存知でしょうか?

自分の好きな本を登録し、taknalを入れたスマホを持った人同士がすれ違うと、お互いの本の情報が交換できるというサービスです。

どこかで出会った人のオススメ本がそっと届く。そんな本との出合い方が話題になり、twitterなどでみるみる広がっていき、瞬く間に7万ダウンロードに。

本好き大注目のアプリです。

このtaknalは、なんと大阪ガスさんの新規事業として生まれたサービスです。

出版とまったく異業種の大阪ガスさんが、どうして本にまつわるサービスを始めようと思ったのか。

開発の経緯や本の価値について、お話を伺ってみることにしたのでした――。

(聞き手:ポプラ社一般書通信 編集長 森潤也)

富田翔さんプロフィール

taknalの事業責任者。大阪ガス イノベーション推進部に所属。

全社の新規事業創造プログラムを運営しながら、複数事業の開発に従事。

好きな本のジャンルはビジネス書。

自分で引き寄せる偶然を使って本と出会うことを楽しむ

森 本日はありがとうございます。僕も一ユーザーとしてtaknalを楽しく使っておりますが、大阪ガスさんが新規事業として取り組まれているのが非常に興味深く、開発の経緯などをぜひ伺えればと思っています。よろしくお願いいたします。

富田 こちらこそよろしくお願いいたします。

森 taknalをご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんので、サービスについて簡単にご説明頂けますでしょうか。

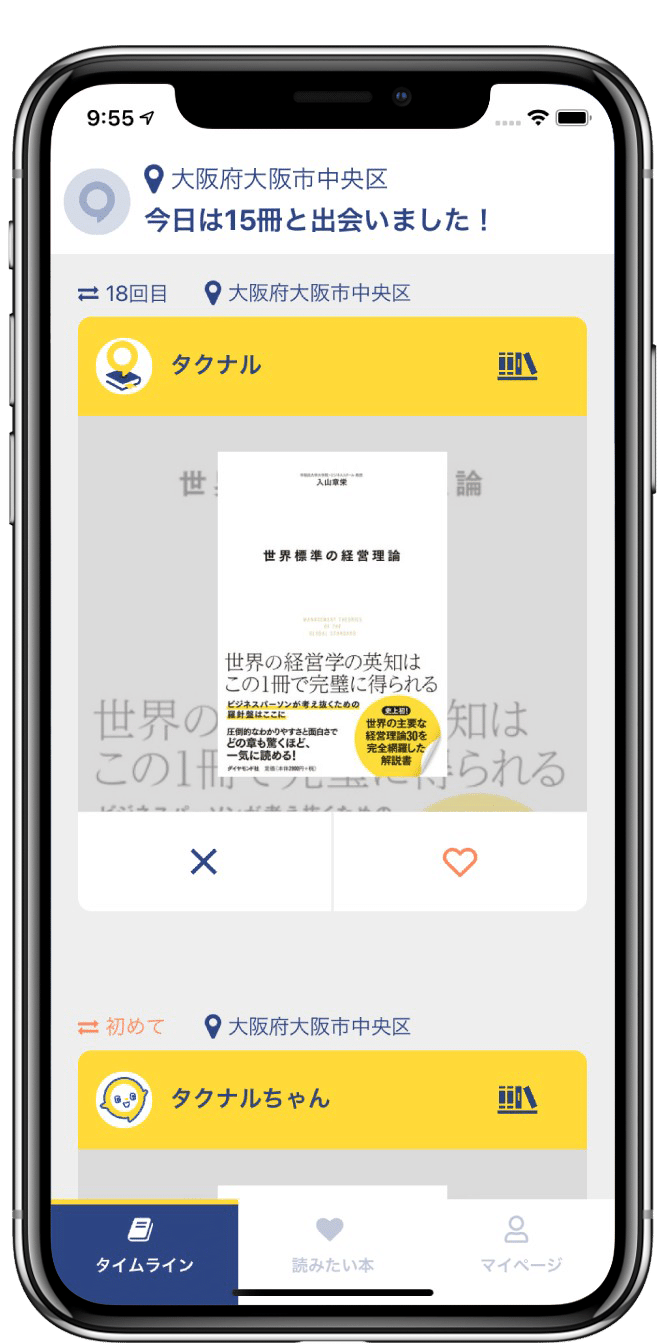

富田 taknalはiOSとAndroid両方で展開をしているアプリです。アプリ上で本を登録して、スマートフォンを持って街中を歩くと、ユーザー同士がすれ違った時に登録した本の情報が交換されるサービスです。

画面としては三つあります。一つ目がすれ違った本をタイムラインで見られるページです。

タイムラインの本に対してバツとハートのアクションを取ることができます。出てきた本に興味がない場合は、バツを押して本を消します。興味のある本にハートマークを押すと、真ん中のタブに「読みたい本」として溜まっていきます。

マイページでは自分で好きな本の登録ができます。ここに登録した本が、自分の本として他の人に情報共有されていきます。

基本的にはこれだけのシンプルな機能にしていますが、すれ違うことで本が届き、そっとハートを贈り合ったりするさりげないコミュニケーションができるように設計しています。

森 本の情報を知られるサービスは「読書メーター」などいろいろありますが、taknalとしてこだわったポイントはどこですか?

富田 こだわったポイントは二つあります。

一つ目は、能動と受動の間を目指したことです。たとえば、本屋さんに行ってあれこれ調べて読みたい本を探すところまで自分で能動的にやるのは難しかったりします。一方で、家にいるだけでなにかを見つけられるような完全に受動的なのも面白くなかったりしますよね。こうした能動と受動のちょうど良いバランスをとりたいと思いました。

二つ目は、偶然性ということです。ネット広告のように自分の趣味嗜好に合わせてぴったりのものを提示される本の出合いとは、真逆のスタンスを目指しています。「自分で引き寄せる偶然」を使って本と出合うことを楽しみながら、日常を過ごす。そういうポイントを大切に考えています。

制約のない新規事業プロジェクトから生まれた

森 taknalは大阪ガスさんが提供されているサービスですが、どのような経緯で生まれたんですか?

富田 taknalは弊社の新規事業創造プログラム「TORCH(トーチ )」から出てきたサービスです。

全社で新しい事業を作っていこうというプログラムで、新規事業を作ったりすることに興味がある社員を公募し、ワークショップなどを通してアイディアを詰めていきます。途中でコンテストを設けており、そこを通過したものは事業化に向けて進めていきます。

このTORCHではテーマや制約は設定しておらず、社員個人が心の中に思っている「こういうことをすると世の中に価値を提供できるのではないか」といった想いから自由に企画立案しています。

森 企業の新規事業プロジェクトって、本業とどのようにシナジー効果があるか、本業の強みをどう活かすか……ということを念頭に詰めていくことが多いんじゃないかなと思うんですけど、その縛りがないのはとても面白いし、逆に難しい部分もあるんじゃないでしょうか。

富田 一般的にはおっしゃる形が多いと思います。ただ私たちは、社員がやりたいと本気で思っているものを既存事業とのシナジーを一旦考えずにやっていくことによって、会社としての新たな可能性を見つけていきたいと考えています。

森 それは非常に興味深いですね。もちろん会社として本業は大切にしつつも、枠に縛られず広がっていくことでまた本業に戻ってくるということを見据えてチャレンジをされているということでしょうか。

富田 そうですね。「こういう会社だよね」とか、「こういうことをやってくれる会社だよね」と世間から思われている枠を越えて行こうというのは全社のスローガンとしても掲げています。

(もっとTORCHについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください)

新規事業として「本」を選んだ理由

森 taknalの運営は何名でされているんですか?

富田 六名です。私自身は新規事業開発の支援などを行っている事務局側の人間ですが、残りの五名はTORCHに参加してこの事業を発案したメンバーになります。

森 メンバーの方々は皆さん本がお好きなんですか?

富田 そうですね。本を読むのは全員好きです。ただし愛読者というよりも、月に一冊二冊読むくらいの読書量です。

森 皆さんが読まれるのは主に小説ですか。それとも実用書やビジネス書のほうが多いですか?

富田 これは人によって分かれますね。でも小説を読む人の方が多いです。

森 その皆さんが、本にまつわるサービスを発案された背景を教えてください。

富田 家と職場を行ったりきたりするときに、似たような日常を繰り返すことを変えたいと思ったんです。メンバーで話していたときに、みんな心のどこかで「新しい世界に出会いたい気持ち」があったんですが、自分からセミナーに行ったりイベントに参加したりするのはハードルが高いし継続するのも難しいよね、と。

なにか自分たちのためになりつつ、楽しくて継続できること。そういうものを日常の中に取り入れるにはどうしたらいいかと考えて、「本」に行きつきました。

森 出版業界の人間としては、異業種の方がそこで本に行きついてくださったのがすごく嬉しいです。ただ、本離れなどとよく言われる中で、それでも事業として本を選ばれた理由を詳しく伺いたいです。

富田 もちろん本だからこそうまくいくと思っている一方で、本でなければならないと最初から考えていたわけではありません。

あくまで目的としては、毎日変わらないけど本当にこのままでいいのかな……という漠然とした不安を少しでも良くなる方へ導いていけるようなサービスを作りたい、ということです。

ですので、選択肢としては本以外にもたくさんありました。セミナーやイベントであったり、YouTube を観たり映画を観たり、新しい世界と出会うことができる方法はいろいろあります。ただ、敷居が高くて継続するのが難しいのはよくない。とはいえあまり簡単にできすぎても面白くないし、探すだけで疲れてしまってもよくない。

自分のためになっている感覚を持ちつつ、その中に楽しさがあって継続しやすい。それらのバランスの良い所を考えた時に、本という答えになりました。

森 ああ、非常に納得しました。「本の事業」を考えたわけでなく、あくまで日常を彩るための事業であり、その選択肢のベスト回答が「本」だったということですね。なるほど。

富田 本を通して得られた価値や体験を振り返った時に、本は知が詰まっているので読むことでマイナスはないし、自分自身に得られるものがあってプラスに引っ張ってくれる。かつ、いろんなジャンルや内容があって楽しいものだなと思いました。そうした部分が我々の考える世界とマッチした形です。

実際、本ではなく音楽などを交換するほうがいいのではないか、などいろんな声もいただいたんですけど、我々は本にこだわって貫いています。

森 そうやって本に魅力を感じてくれる方もいらっしゃる一方で、本って少し難しそう、と感じられる方もいらっしゃるのかなと思いますが、いかがでしょうか。

富田 たしかに、本に対してちょっと敷居が高いとかとっつきにくいという印象を持っている方もいらっしゃると思います。ただ、うまくエンターテインメントと絡めることによって本の知を流通させ、新しい本の立ち位置を作り上げていけるのではないかと考えています。その可能性の一つとしてtaknalもそうありたいですね。

限られているからこそ価値と楽しみがある

森 「本に知が詰まっている」とおっしゃいましたけど、知の「情報」という面だけ切り取ると、ネットニュースも情報が詰まっていて気軽に読めます。しかし本の方が知が詰まっていると思われますか?

富田 知が詰まっている量に関しては、ネットのほうが多いと思います。ただ、それと「楽しめているか」というのはまったく違う要素だと考えています。量が絞られて限られているからこそ価値が生まれたり楽しみを見出せる要素もあるんじゃないかなと思っています。

森 なるほど。絞られているからこそ価値が生まれて楽しさがある、というのはそうかもしれませんね。

富田 taknalの話になりますが、一日のタイムラインに表示される本の上限は10冊に設定しています。これも絞ることによる楽しさを意識していて、ニュースサイトや SNS など、立ち上げた時に何百件と表示される大量の情報を見たときに、本当に自分が楽しめているかなと考えたんです。見なきゃいけない感覚や義務感を外して制限した方が、我々がイメージしている「楽しめて継続できる世界」に近いと考えました。

森 絞られているからこそ楽しめるという視点は考えたことがなかったので、とても面白いです。本とtaknalにおいて大切に考えられているのは、ある種の「無理をしない楽しさ」であるわけですね。

富田 そうですね。

森 本って基本的に他者と断絶されているもので、映画や音楽みたいに誰かと一緒に観たり聞いたりできません。同じ本を読んで感想を話し合うことはできますけど、タイムラインとして共有しにくいものです。だからこそビジネスとして広げにくい難しさも感じていますけれど、そうやって絞られているから自分のペースで楽しめる。それこそ、本の魅力の一つかもしれないですね。

本とはどういうものなのか

森 富田さんご自身は一人の読者として、本とはどういうものだと思われていますか?

富田 他の人の考え方とか他の人の人生とか、そういうものを自分自身の限られた時間の中で体験させてもらえる窓口かなと思っています。読んだから賢くなるとか勉強になるというよりも、自分の世界が広がっていくとか器が広がっていくとか、そういうために価値のあるものじゃないかなと捉えています。

個人的に昔から紙の本を読んでいたこともありますけど、電子書籍より紙の本が好きですね。書き込んだり折ったりしながら本の世界を体験していく読み方が好きですし、他の人が色々書いて読んだ本も読んでみたいです。

森 すごくわかります。本の書き込みって、見るの楽しいですよね(笑)

富田 本を読むだけでなく「本屋さんに行くこと」もすごく楽しい、というのもメンバー共通の意見です。本屋さんでぱっと目に入ったものを何気なく買って読んでみることで自分にプラスになったこともあるので、本屋さんでの体験も大切にしたいと思っています。まさにtaknalで出合った本を買いに本屋さんに行こう、とユーザーの皆様に思ってもらえると嬉しいです。

森 本当におっしゃる通りですね。本だけでなく、それがきっかけで本屋さんに足を運んで新しい発見に繋がると、日常が少し楽しくなりそうな気がします。

最後に、富田さんからtaknalについて伝えたいことなどありますか?

富田 すでにたくさんの方々に使っていただいておりますが、ユーザーの皆様と一緒に作っていくことで、業界や社会に対して大きな価値を提供できるサービスを目指しています。引き続きいろんな方からご意見を頂き、きちんと真摯に受け止めながら、サービスの開発を続けていければと思っております。

森 taknalを通じていろんな本と出会い、ますます本を好きな人が増えると嬉しいなと思います。僕も一人のユーザーとして、どんな新しい本に出合えるのか楽しみにしています。本日はありがとうございました!

▲twitterにてtaknal情報も発信中! ぜひ覗いてみてください

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?