#16.ウォロフ語

アフリカの人はポリグロットが多い。

毎年、いろんな国の人を招いてクリスマスパーティーのようなことを行っているが、セネガルのB氏も来る。そのB氏は何語を話せるかと聞いたことがあるのだが、フランス語とウォロフ語と英語、そして自分たちの民族の言葉と日本語の5種類の言語が話せるとのことだった。

「ウォロフ語ってなんだ?どこの言葉だ?」

多分今まで読んできてくれた読者の方々はこう思うに違いない。今まで紹介してきた言語は多かれ少なかれ、それなりにアラビア語やイディッシュ語のように知名度があるか、どこかの国の名前を一致するものがほとんどだった。

しかし、アフリカの人と「何語がしゃべれるか」というテーマについて話すと、正体不明の言語の名前が出てくることが頻繁にある。ヨルバ語やバンバラ語などは許容レベルだ。でも、ベルベル語の一つであるリーフ語とか南ンデベレ語とか、聞いたこともないような言語名が上がることがあり、そうなると名前を聞きとるだけでも苦労する。

さて、今回のパターンで考えるとウォロフなんて国は当然ない。では、ウォロフ語はどこで話されるか。ウォロフ語はセネガル、ガンビア、モーリタニアなどで話される、国を超えた国際語ならぬ、族際語だ。

ところで、個人的な意見を言う。アフリカにはあまり詳しくないが、「アフリカで」という言い回しは好きではない。なぜなら主体はどこなのかよくわからないからだ。例えばエジプトの常識が南アフリカやアンゴラで通じるとは思えない。そのため、「アフリカでは」などの言い回しを論者がした時には気をつけて聞くようにしている。特定地域の常識や文化をアフリカ全体に一般化するのはよろしくないと思っている。ここでもそのような言い回しを自分でしないようにしたい。

どこに帰属する?

ウォロフ語は日本で暮らしているとほとんど出会わないような語族に属している。B氏に今まで色々なウォロフ語の単語を教えてもらったが、自分で聞いたくせにさっぱり覚えていない。非常に申し訳ないと思っている。

一般的な知識を述べる。ウォロフ語はニジェール・コンゴ語族という、アフリカ大陸でも最大規模の語族に属している。もしかしたら地球上で最も大きい語族もこのニジェール・コンゴ語族かもしれない。

この中で一番大きいグループはバントゥー語群と呼ばれる言葉のグループだ。バントゥー語に属する言葉はアフリカ中央部から南部まで幅広く分封している。例えば、Maho(2002)の『バントゥー諸語ラインナップ』の目録に掲載されている言語名・方言名を数えてみると、なんと約二二〇〇種類のバントゥー語が存在している。これだけの同一グループに属する異なる言語が高密度で密集しているのはアフリカ大陸に分布するバントゥー語だけではないだろうか。

このバントゥー語群はニジェール・コンゴ語族の下、太平洋コンゴ語群というグループの下位のグループである。この太平洋コンゴ語群からはこのウォロフ語はこのグループにあるセネガンビア諸語という、更に下位のグループに属している。残念ながら、セネガンビア諸語には我々がイメージしやすいような、代表的な言語はない。

では一番バントゥー語をイメージしやすい言葉は何だろうかという難問にぶつかる。恐らくバントゥー語で最も著名な言語といえば、スワヒリ語や放出音という発音が有名なコサ語という言葉があげられる。

...ご存知ですか?あまり想像しにくい言葉ばかりだと思います。

スワヒリ語やコサ語はウォロフ語の親戚のようなものと言っていい。もしかしたら感覚的には、ゲルマン語のドイツ語と英語、ロマンス語のポルトガル語のような関係なのかもしれない。これらは文法的には異なる言語だが、同じ文明に属し、ラテン語やギリシャ語の影響を受け、ある程度の文化的、ないしは同じ語族が隣り合って発展したため、文法的な共通性を持っている。

違いすぎる性格

しかし、どうしてこうなったのか。

親戚とはいえ、スワヒリ語とウォロフ語は文法的な性格が真逆だ。スワヒリ語では抱合語的な性格が強い。抱合語とは言語形態論の用語で、おおよそ次のようなことを指す。すなわち、一つの動詞に様々なパーツをくっつけて、複雑な意味を表現する構造を持つ言語の分類に使われる用語である。『スワヒリ語のしくみ』から例文を見てみよう。

Nilimwandikia mama barua.

(私は母のために手紙を書いた)

特に前者の動詞の変化が曲者だ。まず"ni"は「私が」を表す。次の"li"は過去を表す。そしてその次の"m"は「彼、彼女に」を表す。動詞の本来の形は基本形の"andika"である。そして、この動詞の語末の母音の前に"i"を挿入することにより、動詞の意味が拡張できる。これにより「〜のためにしてあげる」という意味がただの「書く」という動詞に付与される。このような抱合語、詰め込み型ギミックがスワヒリ語の特徴である(1)。

一方で膠着語という言葉がある。「にかわ」のように、単語にパーツをくっつけて意味を変えるタイプの言語だ。そして、単語の形が変わらない孤立語というタイプの言葉もある。ウォロフ語はこの膠着語の性格も持つが、どちらかといえば、孤立語的傾向が強いように思う。従って、傾向としてはスワヒリ語とは全く異なる特性を持つ。

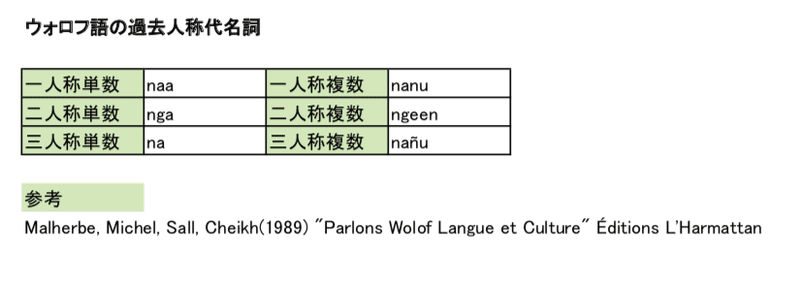

例えば下記にウォロフ語の通称「"Na"系人称代名詞」を掲載する。

ウォロフ語の動詞は人称変化を起こすものの、欧州の言語やスワヒリ語と比べ、頻度は少なさそうだ。ただし、特徴的な点として人称代名詞があげられる。その動詞の動作主を表す人称代名詞が異なる単語に切り替わるのだ。

上記の場合、人称代名詞が過去形となり、動詞の形は変わらない。

ただ、相(アスペクト)を表す場合、動詞にパーツをくっつけて意味を拡張させることもある。例えば過去完了の場合は、na系の人称代名詞に加え、動詞の語尾に"-oon"をつける。

Lekk naa = 私は食べた

Lekkoon naa = 私は食べてしまっていた

五進法

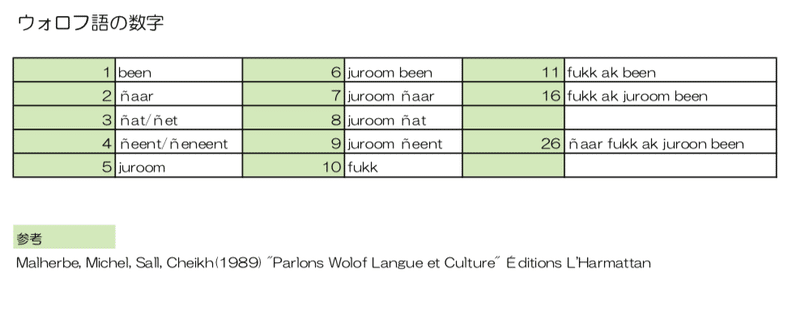

ウォロフ語に固有、とは言えないが、今まで紹介してきた言語は十進法が主だった。しかし、ウォロフ語が五という数字が核になっているようだ。もしかしたら、これを五進法というのかもしれない。

最初は普通に1,2,3...と進んで行くのだが、5の"juroom"を超えてから、数字の底が"juroom"になる。すなわち、6から"juroom been", "juroom ñaar"と5を表す"juroom"を核として進んで行くのだ。10に行くと"fukk"に変化する。それから11から"fukk ak been"、文字通り「10と1」という表現に切り替わる。"ak"は英語でいうと前置詞の"with"に相当する、そうして、16に差し掛かると"fukk ak juroom been"になる。「10と5+1」という表現だ。

しかし、これは例えばバントゥー諸語のスワヒリ語の数字と比べてみると、考え方は全然異なる。スワヒリ語は完全に十進法を使っている。詳しくは次の項目を参考にしてもらいたい。

ウォロフ語とスワヒリ語は本当に親戚なのか?

さて、親戚という前提で見てきたが、見ての通り本当に親戚関係がある言語なのだろうか。

一応、言語の系統上、ウォロフ語とスワヒリ語は近いとはいえないものの、親戚関係にあるとされる。これは私には到底、答えが出せない疑問だ。

しかしながら、これまでみてきた内容を比べるとはたしてこの二つの言語が親類関係に本当にあるのかどうか、疑問が出てくる。例えば、世の中には古シベリア諸語のように、地理的な共通点はあるけれども系統不明な言語を一緒にした諸語もある。ニジェール・コンゴ語族も実は同じような集まりではないかと疑ってしまう。

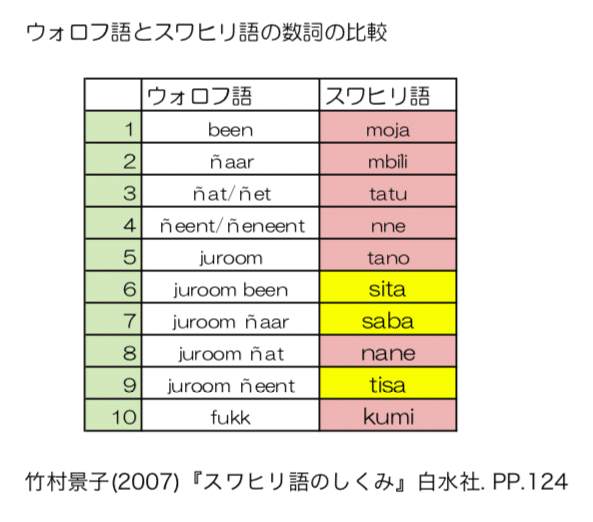

例えばウォロフ語とスワヒリ語の数詞を並べてみても、共通したと思える単語がほとんど見当たらない。素人目で見てもせいぜい「4」が似ているかなぁ、と思える程度だ。先ほど、「ゲルマン語のドイツ語と英語、ロマンス語のポルトガル語のような関係かも」と述べた。そのため、ヨーロッパの言語は多少、言語間の距離があっても、数値を比べてみるとどことなく似ている。

しかし、この二つの言葉の数詞は、どう見ても似ていない。

スワヒリ語が似ていない理由は一部だけならわかる、というのも、スワヒリ語の黄色の部分は明らかにアラビア語の数詞を用いているからだ。ウォロフ語とこの点に関して言えば、似ていなくて当然といえる。しかし、何を根拠にこの二つの言語が親戚関係であるという結果に帰結したのかはわからない。

悲しいことに、スワヒリ語はともかく、ウォロフ語をはじめとする、ニジェール・コンゴ語族の言語の教科書・学習書は日本でまだまだである。そして、それは日本だけでなく海外の語学書事情も似たようなものだ。すなわち、それはまだマイナーであることを表し、一般の人が手に取れるほど研究も広く進んでいないと考えられる。そのため、ちゃんとオススメで紹介できる本も掲載できない。

今まで紹介してきた、オランダ語起源のアフリカーンス語、それからアムハラ語なども同様といえる。しかし、わずかながらに日本語で読める本があるという点でウォロフ語より十分に恵まれた環境にあるといえる。

それは非常に残念なことかもしれない。しかし、ウォロフ語は非常にユニークな文法をしており、このような機会に私もウォロフ語の知識を同時に習得でき、嬉しい限りだ。ウェールズ語もそうなのだが、普段あまり自分が触れない言語を少しでも勉強すると、ふとしたきっかけで新しい世界が広がるのが語学の楽しいところだ。

ウォロフ語は語学の楽しさを思い出させてくれる。

参考

(1)竹村景子(2007)『スワヒリ語のしくみ』白水社. PP.122

(2)Malherbe, M.(1989) "Parlons Wolof Language et Culture", L'Harmattan

Twitterもよろしく

Facebookもよろしく

資料や書籍の購入費に使います。海外から取り寄せたりします。そしてそこから読者の皆さんが活用できる情報をアウトプットします!