#9.アルメニア語

実はヘビーメタルが好きだ。そのため、一時期、システム・オブ・ア・ダウンというアメリカのメタルバンドにはまっていたことがあった。後でそのメンバーが全員、アルメニア系アメリカ人であること知った。そして、基本的に彼らの曲は全て英語なのだが、ライブ中にはアルメニア語の曲も歌うことを知った。それを知る理由となったのは、とあるライブ映像で、"Sardarabad(Sardarapat)"という曲を歌っていたからだ。また、システム・オブ・ア・ダウンの初期の曲には"հայ ենք/Hye Enk(俺たちはアルメニア人だ)"という曲もある(ただし、この曲はタイトルはアルメニア語だが歌詞は英語だ)。表示された字幕を見ながら、不思議な響きと不思議な文字に誘われて、私はふらふらと書店にアルメニア語関連書籍を買い求めに出かけたのだった...。

ハイの国の人々

アルメニア語は名前の通り、コーカサスにあるアルメニア共和国の言語である。ただし、アルメニア人は現在のアルメニア国外にも大きく散らばっており、ユダヤ人やクルド人らと同様に、世界中に離散している民族としてよく名前を聞く民族の一つでもある。例えばカルロス ・ゴーンが逃亡したレバノンはアラブ諸国の一つだが、アルメニア国外にあってアルメニア系住民が自国民の4%を占めている。従って、CIAの2018年の記録では610万人程度の国民がいるらしいので、そのため、計算上ではレバノン国民の約24万人がアルメニア人ということになる(1)。

アルメニアはアルメニア語で「ハヤスタン(Հայաստան)」と言う。アルメニアはアルメニア語に添えば、実は「〜スタン」系の国の仲間なのだ。この「スタン」は古いペルシャ語の「〜の国、〜の場所」を意味すると他の国の説明、例えばウズベキスタンやアフガニスタンの「スタン」の説明でよく聞く。

一方で、「ハイ」の語源は何なのかと問われると答えに困る。というのも、まだ定説がないようだからだ。「定説がない」という根拠はWiktionaryの語源項目で複数の説が掲載されているというところから述べている。ここでは複数の説が掲載されており、ちゃんと引用・参照元もあることから、文献的に確認されているのだろうと思う。とはいえ、不確かな情報が掲載されるのもWiktionaryの特徴でもある。従って、ここでは元の文献が確認できた二説、即ち、ざっくりと呼んで「金属の国の人」説と「ユーフラテスの西側の人」説に関して、後日何か書ければと思う。

アルメニア文字

アルメニア語はアルメニア文字で書く。またこういう話をすると難しそうな話だなと思われるが、アルメニア語は前回紹介したアムハラ語の文字よりも幾分か簡単だと考えている。アムハラ語については過去記事を参照して頂きたい。

その理由はアルメニア文字は英語のラテンアルファベットやロシア語のキリルアルファベットと同様のアルファベットの仲間であるからだ。すなわち、表音文字である。従って、「この文字はアルファベットでいう"K"なんだな」とか「これが"A"なんだな」という要領で覚えていけることだろう。ただし、所謂西洋で共通して使用されるアルファベットの仲間ではあるものの、句読点が大きく異なっていて最初は慣れないと思う。例えば疑問文を表すためには疑問詞の右上に「ネズミの尻尾(՞)」を書き加えて表す。また、ピリオドはコロン":"を使う、など私達が普段使っているアルファベットと異なる記号体系を持つ。例文をArutyunyan(2007)の"Русско-армянский разговорник(2)"から抜粋したので見てみよう。

1. Ի՞նչ է նշանակոմն այս բառը?

この単語はどういう意味なんでしょうか? Pp31

2. Ես ծնվել եմ Մոսկվայում:

私はモスクワで生まれました。 pp. 46

※会話集ではなぜか"։"がないので付け足している。尚、他の例文も同様についていない。

まずアルメニア語は上記の例文にあるような不思議な形の文字で書かれる。現在、この文字を使うのはアルメニア語以外には聞いたことはない。

アルメニア文字を使わないアルメニア人・使ったクルド人

一方、過去にはあったようだ。ウィキペディア(3)でアルメニア国内に住むクルド人について、次のような記述がある:

Sovet hökuməti qurularkən kürdlər ilk olaraq erməni əlifbası əsasında əlifbalarını tərtib etmişlər.

(ソビエト政府の樹立後にクルド人たちはまずアルメニア文字を基にしたアルファベットで記述していた)

これはアゼルバイジャン語のページで見つけた記述だが、似たような記述がロシア語や英語のページにもあった。しかしながら、どこからの情報か引用元がないためよくわからず、情報源が遡れない。

実はアルメニア系の民族であっても、必ずしもアルメニア文字を使うとは限りない。例えばトルコに住むヘムシン人と呼ばれる民族がいるのだが、彼らはトルコ国内でアルメニア語の方言(あるいは言語)を話す、アルメニア系の少数民族だ。ヘムシン人のホムセツィ語はアルメニア文字で書かれない。というのも、自分たちの言葉を書く習慣がなかったからだ。現在ではトルコ語のアルファベットを使用した綴りが整備されつつあると聞いている。

アルメニア語の動詞の特徴

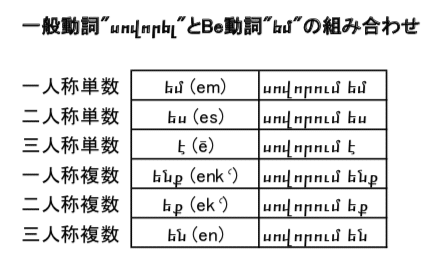

アルメニア語はかつてはイラン諸語、つまりペルシャ語の仲間だと思われていたらしい。ただ、動詞の作り方を勉強すると、ペルシャ語よりも構造的にはインド・パキスタンのヒンドゥー/ウルドゥー語に近い印象を受けた。というのも、アルメニア語もウルドゥー語も例えば一般動詞の現在形をいわゆる"be"動詞の前に語形変化させた一般動詞の分詞をくっつけて、現在形を作る。例えば吉村(2013)の例でいうと、次のような形をとる。

上記は吉村の例を参考に製作した(4)。基本的には"Be"動詞の現在形に一般動詞の変化形を並べる事で現在形を作れる。吉村では一般動詞の変化形のことを「進行分詞」と説明している。簡単なイメージとしてはアルメニア語で現在形の"learn"を用いたい時、常に現在進行形のような"to be learning"の形をとる、ということだ。この例でいうと"սովորել(sovorel)"「学ぶ」という動詞の原形の語尾の"ել(el)"を取り払い、"ում(-um)"に付け替える。それによって、英語でいう"learning"の形が得られる。

仲が悪いコーカサス

アルメニア語を含めたコーカサスの言語は、複雑な民族の歴史と元々のユニークな言語がお互いに干渉しあい、独特な言語のジャングルを構成している。ただ、それ以上に国家間の仲が悪く、私のようなアゼルバイジャン語も好きだしアルメニア語にも興味があるような人間には辛いこともある。

例えばアゼルバイジャン人が多いSNSのページで、アゼルバイジャンが関係するイベントの写真をあげたとする。そこにアルメニアの国旗が堂々と写っているようであるならば、即座に管理者に消されるか、その写真が載らないような形でアップロードさせ直させられる。

日本ではコーカサスの国々の中の悪さについてあまり知られていないので、地理的な配置からアゼルバイジャン、アルメニアの国旗が同時に並んでしまうことも多い。ここにグルジア(ジョージア)も関係する上に、ロシアやトルコの利権も絡んでくる。政治的にこの地域は非常に面倒なのだ。

アルバニア語とセルビア語もそうなのだが、国家間の中が激烈に悪い場合、言語の学習やコネ作り、果ては現地旅行に多大な影響を与えることがある。望むらくは国家間の緊張や民族対立を気にせず、語学ができるようであるならば一番楽しいのだが...。

#とは

参考

(1)CIA "Lebanon" "Ethnic groups"項目https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html#People

(2)"Русско-армянский разговорник"

(3)Vikipediya(2020/1/17閲覧) "Ermənistan kürdləri" https://az.wikipedia.org/wiki/Ermənistan_kürdləri

(4)吉村貴之(2013)『東アルメニア語文法I』東京外国語大学 アジア・アフリカ言 語文化研究所、http://www.aa.tufs.ac.jp/documents/training/ilc/textbooks/2013arumenian1.pdf#search=%27アルメニア語+動詞%27

オススメ

日本におけるアルメニア語関係の出版は芳しくない。というか、今ようやく動き出した、という印象だ。昔から佐藤 信夫の『現代(西)アルメニア語』はあったが、これはレバノンなどの西方言のものであり、アルメニア本土の東方言の本は存在していなかった。しばらく前には吉村が『アルメニア語基礎1500語』を大学書林から出版し、ついに東西アルメニア語にアクセスできる書籍が日本語で揃ったことになる。

しかし、アルメニア本土のアルメニア語を勉強したかった私はどうしようもなかったので、ドイツ語やロシア語の教科書を取り寄せて使用していた。日本語でトライするのも他の言語でチャレンジするのもあまり難易度としては変わらない気がする。気になる人はネットで参考にあげている、吉村の文法書を見て見るのもいいかもしれない。

Twitterもよろしく

色々なBe動詞現在形の比較

— Masaya-san@世界の言語入門執筆中 (@masayasan201911) January 18, 2020

英語「貴族生活で面倒臭くなった」

ドイツ語「今も古典に忠実です」

アル語「実は古風です」

ペル語「昔よりも簡略。でも健在」

ラテン語「ロマンス語の古い形じゃ」

アルバ語「俺のこと呼んだ?」

エス語「ワレワレハ チキュウジン ダ」

ロシア語「労働者の未来のために」 pic.twitter.com/3LPw6PLyoa

資料や書籍の購入費に使います。海外から取り寄せたりします。そしてそこから読者の皆さんが活用できる情報をアウトプットします!