#1.アイスランド語

アイスランド語はポリグロット業界で人気な言語ではないかと思うことがある。というのも、知り合いの自称ポリグロットのFacebookの投稿をちらっと見るとアイスランド語の学習の進み具合が載っていたり、勉強している言語にこのこの言語名を挙げる人が複数いるからである。もしかしたら、ポリグロットを自称する様な人は冒険心が旺盛な人が多く、この不思議で古めかしい言葉に冒険心をくすぐられるのではないか。

しかし、思い返せば自分も貴重な経験をしていたと思う。なんと言っても大学にアイスランド語の授業があった。しかしながら、受講したはいいが、辞書はおろか、後輩に「この本から始めてみなよ」と言えるような教科書すらなかった時代だった。何か良い辞書はないかと授業を担当していた先生に聞くと「ドイツ語だったらいい辞書が出ていますよ」と日本語や英語ですらない言葉で書かれた書籍を勧められる始末。

言葉を聞くのも一苦労だった。昔はアイスランド人とコミュニケーションを取りたくても、アイスランド人自体がいない。当然、話されたアイスランド語を聞けるなんて大学内や当時の環境ではあり得ないことだった。テープからではない、生きたアイスランド語を聞きたくても聞けない状況だった。当時、白水社さんから『エクスプレス アイスランド語』が辛うじて出ていたとはいえ、アイスランド語の学習環境は氷河期真っ只中だったのである。

当時と比べて、インターネットを駆使した語学学習アプリが普及した結果、私たちとアイスランド語の距離はずっと縮まったと思う。例えばyoutube、オンライン新聞やラジオを使って、内容はわからなくても容易にアイスランド語を聞ける自体になった。また語学の先生を申し込むアプリではskypeなどを通じたオンラインレッスンを直接アイスランド語ネイティブに申し込めるようなシステムも出来た。言葉の壁さえ気にしなければ、少しの勇気と時間があればより低コストで、生きるアイスランド語にアクセスできる時代になったのである。

アイスランド語の特徴

アイスランド語の特徴を一言でいえば「古風」である。

他のスカンディナビアのスウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語の標準語は軒並み格変化を喪失しているが、アイスランド語では複雑な格変化が健在だ。しかもスカンディナビアのゲルマン語と同様に後置定冠詞システムも備わっており、その複雑性は増す。

格変化+後置定冠詞

格変化とは名詞が文中においてどのような役割を果たしているかを明示する機能である。ヨーロッパの多くの言語が所属する印欧語の特徴として名詞そのものの形が代わるという特徴がある。例えば日本語は単語に「てにをは」がくっついているので、どのように機能するかが単語の終わりを見ればわかるようになっている。ところが、アイスランド語を含めた多くの印欧語が「てにをは」システムを持たない。そこでアイスランド語では単語自体の形が変わることにより、「てにをは」の代替機能を果たしているのである。

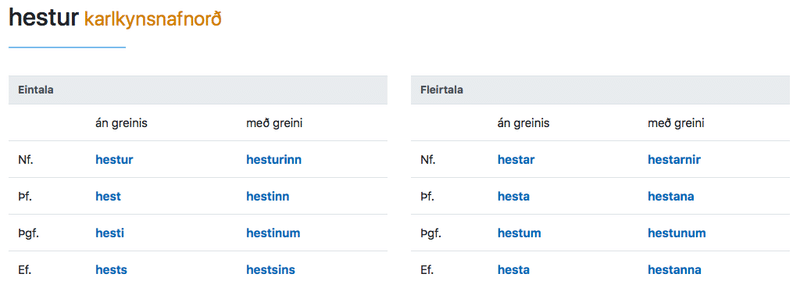

※Beygingarlýsing Íslensk Nútímamáls "hestur"項より(2020/1/5閲覧)

例えば"hestur(馬)"の格変化(1)を見てみよう。左が単数(eintala)、右が複数形(fleirtala)を表している。左上の"hestur"の列は「てにをは」の「は」に当たる形、次は「を」にあたる形、3番目は「に」に当たる形、最後は「の」にあたる形となっている。専門的にはそれぞれ「主格」、「対格」、「与格」そして「属格」と呼ぶ。

ところで、スウェーデン語やノルウェー語などにも、英語の"the"にあたるものがあるが、単語の前に置かず、単語の後ろから合体させる。それがアイスランド語にもある。上記の図で言う"hesturinn"の"-inn"がそれに該当する。これを「後置定冠詞」という。リスト上の右側に配置されている単語が後置定冠詞がくっついた形である。さらにご覧の通り、単語本体の「てにをは」の形に合わせて、後ろについた定冠詞の形も変わるのだから、パターンを覚えるだけでもそれなりの労力がかかることは想像に難くない。

保守的な語彙

積極的に外来語の流入を防ぎ、元からある単語を組み合わせて新しい概念を表そうとする保守的な言語でもある。例えば東アジアのとある国の言語は英語をそのまま発音しやすくして取り入れてしまうが、それとは真逆のことをやっているのだ。

例えば日本語で英語の"computer"は電子演算機や電子計算機と呼ばれることもあったが、英語直接由来の「コンピューター」や「パーソナル・コンピューター」を縮めた「パソコン」が一般的になっている。アイスランド語では"tövla"と言う。これは"tala(話す)"と言う単語と古ノルド語の"völva(巫女、女預言者)"を組み合わせたかばん語である。他にも「ラジオ」は"útvarp"といい、"út(外へ出す)"と"varp(投げ出す、投影)"と言う単語の組み合わせで出来ている。その発想からなのか、「テレビ」も同様に"sjónvarp"と言う。"sjón"は「影」や「像」を表す。テレビが「影を投げ出すもの」とはうまく思いついた訳語ではないか。

「ことのは」重視のアイスランド語・「ワード」重視の日本語

『民具の辞典』(河出書房新社)を眺めているといかに私たちの生活で使われなくなった単語がこんなにもこの100年で発生したかと言うのが嫌という程実感できる。それは同時に100年間でどれほどの速度で私たちの生活が変わったのか、と言うことも関係しているだろう。

しかしながら、これを典型的な「日本人残念論」とか「民族論」に繋げる気持ちは毛頭ない。それは日本語が既存の単語を捨てて、新しい外来の単語を取り込む能力が高いことを示しているとも言えるからだ。また、アイスランド語はこれと比較して新しい概念が島の外からやってきても、日本語でいう「和語」のような単語をベースとした造語を重視すると言う姿勢を持っているだけのことだ。

ただ、自分たちが持っていない性格を持つ言語を学ぶだけでも色々と学べることはあるだろう。その点、アイスランド語は文法の複雑性や語形が古風すぎて頭に入りにくいという弱点が日本語話者にはあるが、一見して見る価値はあるのではないだろうか。

資料や書籍の購入費に使います。海外から取り寄せたりします。そしてそこから読者の皆さんが活用できる情報をアウトプットします!