サカナクションと ことばと 非言語芸術①

詩って音楽や絵みたいな非言語の芸術よりさらにとっつきに感じがします…。という意見を最近また聞きました。絵はともなく音楽に日本のポピュラー音楽も含まれるのでしたら意外と詩の世界から遠くない気もするんですよ。というわけで今回の入り口はサカナクションです。かなり主観が入ってしまうことご容赦くださいませ。

こんにちはポエトリーファクトリーの幽霊メンバーkaoru.y、先日下北沢をブラブラしていたら、サカナクションのボーカル山口一郎さんのゲリラサイン会に出くわしました。突然すぎて「え? ほんもの?」と二度見・三度見してしまいましたが、まぎれもなくご本人。まわりの通行人も戸惑って躊躇していたせいか、長蛇というほど列が長くなかったのでせっかくだからと並びました。趣旨はサイン会というより山口さんの著書の販売のようで、その本にサインしてくれるというものでした。サインだけでなく一緒に写真も撮ってくれたのでファンの方からしたらたまらないでしょう。実際にツイッターでの投稿をみて県をまたいで来た人もいた模様。山口さん、とっても明るくフレンドリーで、ラジオやテレビでみるイメージどおりの方でした。かくいう私もサカナクション好きだったので、サイン本を手に大満足でその場を後にしました。

サイトはこちら

さて前置きが長くなりましたが、本題はここからです。この山口さんの本には、彼が20代の前半からメジャーデビューするまでに紡いだいくつかのことばが記されています。サカナクションの曲の歌詞の断片とも原型ともいえそうな文章です。その文章がとても詩的で共感を覚えたんです。

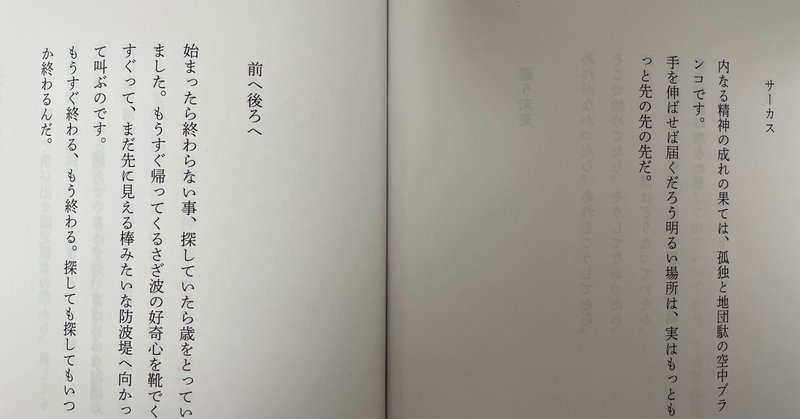

「共感を覚える」というのは山口さんの言葉によって構築されたその文章に情動的に惹き引きつけられたということですが、同時に「ああサカナクションの歌詞っぽいな」という感覚が引き起こされたのです。上の画像の文章、たぶんサカナクションの歌が好きな人ならば「ああ、っぽい!」となるのではないでしょうか? サカナクションっぽさを構成する山口さんの言葉の選択と組み合わせ。

J-POPの中でもサカナクションの曲は歌詞にも強い世界観があると思います。歌詞は言葉の辞書的な意味や文法的な正しさがあれば良いのではなく、選択と組み合わせでその人の世界観をデザインしていく作業です。言語というツールを使う点では同じでも、意図や指示が最短距離で最短距離で伝わることを目的としたレポートやビジネス文章とは根本的に言葉の使用目的が異なるわけです。エッセイも言葉そのものを味わうという側面はありますが、どちらかというと内容の方が重要ですね。(※実はレポートやビジネス文章にも多かれ少なかれ、ことばのチョイスによって製作者のパーソナリティは出るものだと思っているのですが、今回はその話はしないでおきます)。

ただこの言葉に世界観の構築をどれくらい重視しているかはアーティストによって高低あります。世界観の構築よりもメロディに重点をおき、メロディを邪魔しないストレートな言葉があればいいという考え方もある。それはそれで正しい。ドラマやCMの曲であれば、歌詞をコンテンツに寄せるというのは立派な作詞作業です。

そういうふうにさまざまなスタンスがある中で、サカナクションは言葉による世界観の構築にとても意識的なアーティストだと考えていました。実際にそこにこだわっているという話を、何かのインタビューで読んだことあります。他のアーティストだとたとえば米津玄師さんもそういうタイプだと思います。昔から活躍されているアーティストさんだとスピッツとか。もちろん今あげたアーティストの方たちはメロディも素晴らしいですけれど。だいぶ個人の主観が入ってきたのでアーティストさんあげるのはこれくらいにしておきます……。

歌で使われる詩はメロディという要素ありきで成立します。歌は言葉だけの独立した作品にはなりえません。歌詞の世界観が好きでもメロディが響かなければ、リスナーとしてその曲は琴線に触れませんよね。少なくとも私はそうだと思っていました。

一方、言葉だけで読ませる詩は、歌詞以上に純粋な言語芸術になります。それで山口さんの著書『ことば:僕自身の訓練のためのノート』に戻るのですが、これは音楽なしに書かれた文字だけを味わう純然たる詩になっています。にもかかわらず、私は「ああ、サカナクションだなあ」と歌を想起してしまうわけです。つまり私は自分で思っていた以上に、歌を構成する要素のうち「歌詞」の方に影響を受けていたんです。

だからJPOPの歌詞だって本当はそれだけで「詩」になっているものも多いんじゃないかと改めて思ったんです。

試しに「歌詞がいいなあ」と思う曲の歌詞だけをじっくりみてみてください。きっとそこには言葉の工夫がされているはずです。今はCDを買う人って少ないですが、本当はCDって単に音源を再生するものじゃなくて歌詞とじっくり向き合う言葉のアートワーク的な側面もあるんです。そう考えると詩って本当はとっつきにくいものじゃなくて、とても身近にあるものだと思いませんか?

(思ったより長くなってきたので後編②に続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?