SaaS企業データ分析 | 売上成長によるコスト競争戦略

現在のSaaS企業の市場評価を見ると、売上成長率と利益率を足し合わせた40%ルールや筆者が提唱したシン・40%ルールの高いSaaS企業に高いバリュエーションがつく構造になっています。

つまり、市場からはSaaS企業に対して売上成長だけでなく、利益創出または黒字化の目処を示してほしいという声が高まっているということです。

ここ2年ほどでも、Appier Group、カオナビ、ヤプリは上場後初の通期営業利益黒字化を達成していたり、サイボウズやHENNGEは一度落とした営業利益率を再び高めています。

先日、大きく投資していたマネーフォワードもEBITDAを黒字化したというニュースがありました。

黒字化の方法として、すぐに思い付くのはコストカットですが、単にコストカットばかりしていては競合に市場シェアを奪われて、中長期的な競争力を失ってしまうことは誰もが想像するところでしょう。

一方、事業を成長させることでコスト競争力がつき、市場優位性を手に入れることができる(利益創出しやすい状況を作れる)という考え方が1982年リリースの論文に載っていました。

今回は、その論文「Competitive Cost Dynamics: The Experience Curve(経験曲線がもたらすコスト競争力)」の内容を少し紹介して、国内SaaS企業にも経験曲線という概念が当てはまるのか検証してみました。

※論文は30ドルしますが、ご興味ある方は読んでみてください。

著書「SaaSの科学」の宣伝(電子書籍)

昨年、『SaaSの科学 -SaaSビジネスにおけるデータ分析-』という電子書籍(Kindle / 楽天Kobo)を出版しましたので、読んで頂けると嬉しいです📚

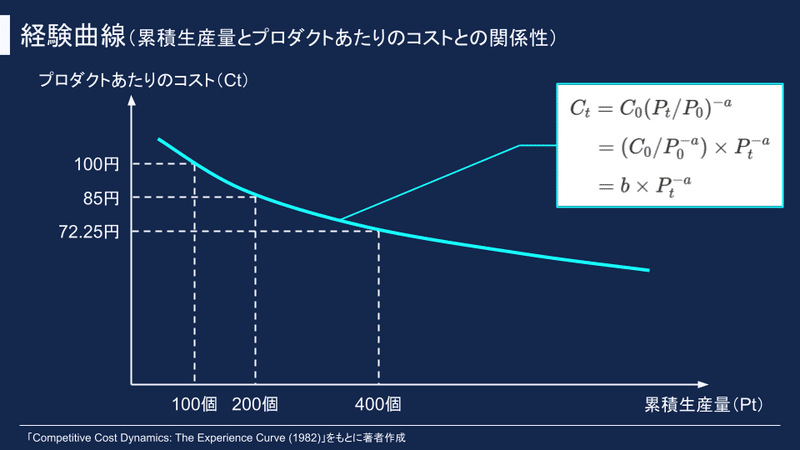

経験曲線とは

経験曲線とは、プロダクトの累積生産量とプロダクト1個あたりのコストとの関係性を表したものです。そして、その関係性は、プロダクトの累積生産量が増えるほど、プロダクト1個あたりのコストは下がっていくというものです。

具体的な関係式は以下になります。

$$

C_t = b×P_t^{-a} \qquad (a, b:定数)

\\[4mm]

C_t:プロダクトあたりのコスト

\\[1mm]

P_t:プロダクトの累積生産量\quad

$$

プロダクト1個あたりのコスト減少率は、aの値によって決まります。

例えば、a = 0.234, b = 294の場合、下図の通りプロダクトの累積生産量が2倍になると、プロダクト1個あたりのコストは85%になります。

具体的には、プロダクトの累積生産量が100個の時にプロダクト1個あたりのコストが100円だった場合、累積生産量が200個、400個になると、1個あたりのコストが85円、72.25円になります。

論文の中では、プロダクトの累積生産量が2倍になった時のプロダクト1個あたりのコスト減少率は、業界によって変わるとされていますが(つまり、業界によってaの値が変わる)、事例では70〜90%の範囲でした。

しかし、2013年にコンサルティングファームBCGによってリリースされた現代版経験曲線のレポート「BCG Classics Revisited: The Experience Curve」では、現代の市場環境の変化スピードが速く、経験曲線の傾斜がより急カーブになっていることが示されています。

具体的には、累積生産量が倍増するごとにコストが40〜50%ほど減少している業界もありました。

国内上場SaaS企業データを使って経験曲線が当てはまるか検証

前提条件

今回は計算を単純化するために、プロダクトの累積生産量をNTM Revenue(四半期売上 x 4で算出)に置き換えて検証しました。

顧客単価や解約率などの影響を考慮しないと、NTM Revenueはプロダクト累積生産量を表すものではないため、NTM Revenueが大きいほど、プロダクト開発、セールス・マーケティング活動、カスタマーサクセス活動など、多くの事業運用経験を蓄積していると仮定を置いたことになります。

使用したデータは「【2024年最新・無料】SaaS企業データ分析 | 決算・KPI」のうち、以下の条件を全て満たすデータを使用しました。

全社売上に占めるARRの割合(= ARR ÷ NTM Revenue)が40%以上の企業(SaaS事業の売上が全社の主力となっている企業)

NTM Revenueが100億円を超えている(一定規模以上の企業の方が経営状況が安定していて、データのばらつきが小さい)

FY22〜23のデータ(直近の状況を示している)。

具体的な企業は、Appier Group、サイボウズ、freee、インフォマート、マネーフォワード、プラスアルファ・コンサルティング、セーフィー、Sansanです。

ストック売上が大きいほど、ストック売上1円を作るために必要なコストは小さい

横軸にNTM Revenue(ストック売上を想定)、縦軸にNTM Revenue 1円を作り出すのに必要なコスト(原価+販管費)を取ると、上図のようなプロット図になり、近似曲線は以下の式で表せます。

$$

C_t = 83.1×S_t^{-0.551}

\\[4mm]

C_t:ストック売上1円を作るために必要なコスト

\\[1mm]

S_t:ストック売上(NTM Revenue)\quad

$$

近似曲線の相関係数R = 0.47で、まずまず当てはまっていると言えそうです。

近似曲線を見ると、ストック売上を多く積み上げている企業の方が、ストック売上1円を作り出すために必要なコストが低い傾向があります。つまり、売上成長させることでコスト競争力がつき、結果的に利益創出しやすい状態を作り出せることを示唆しています。

なぜこのようなことが起きるか、論文に記載されていた理由を整理すると以下のようになります。

理由1:学習効果

プロダクト開発〜セールス・マーケティング〜カスタマーサクセスまで、業務を繰り返し行うことで、個人レベルから組織レベルまで、業務フローが整備されて作業効率が上がります。また、業務プロセスの細分化が進み、専門化と標準化が可能となって生産性が向上します。

そして、業務効率化だけでなく、各プロセスにおける勝ちパターンのようなものが組織に共有されて、受注率やプロダクト利用率が改善し、生産性向上に寄与します。

理由2:規模の経済性

分かりやすい例だと、売上規模が大きくなり、ツールベンダーや広告代理店に対して自社が大口顧客になることで、ベンダーに対する交渉力が増します。それによって、コストダウン提案を引き出しやすくなり、売上に対するコスト比率を下げることができます。

理由3:システムの合理化

販売量が増すことで生産性向上のニーズが高まり、より最新の管理システムを導入する機会が増えます。

例えば、メール配信や入力業務の自動化、無駄なインフラコストの削減など、システムの合理化が進み、コスト最適化が図られます。

ちなみに、上のグラフの横軸と縦軸に対数を取ると以下のようなグラフになり、直線上にある程度、点が集まっていることが分かります。

マルチプロダクト戦略による売上成長がコスト競争力につながる

今回の結果で面白いと思った点は、元の論文のように"1つのプロダクト"の累積生産量が増えることだけがコストダウンに繋がるというわけではなく、企業全体の売上成長が全社のコストダウンに繋がっているという点です。

つまり、1つのプロダクトの販売量を増やすだけでなく、新規プロダクトによって新たなユーザーニーズを形成していき(マルチプロダクト展開)、全プロダクトでのマーケットシェアを高めていくことでもコスト競争力がつくことを示唆しています。

実際、Appier Group、サイボウズ、freee、インフォマート、マネーフォワード、プラスアルファ・コンサルティング、Sansanなど、今回、分析対象とした企業もマルチプロダクト展開しています。

また、前述のBCGレポートにも、業界によっては1つのプロダクトの経験曲線を追求するだけでは競争優位を維持するのに不十分で、新規プロダクトによるニーズ形成が必要になってきていると主張しています。

最近だと、LayerX 福島さんのnote「1か無限の話」でも述べられている”コンパウンドが当たり前になる”という点にも通じると思います。

ストック売上規模とコストダウン率のシミュレーション

最後に上記で求めた近似式を用いて、ストック売上規模によるコストダウン率をシミュレーションしました。

結果は上のグラフの通り、ストック売上が2倍になると、ストック売上1円を作るのに必要なコストは約70%に減少することになります。

例えば、ストック売上100億円から130億円にするために必要なコストが150億円だった場合、ストック売上200億円から230億円にするために必要なコストは約105億円にまで下がります。

最後に

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

SaaS企業データ(【2024年最新・無料】SaaS企業データ分析 | 決算・KPI)を使って、売上成長に伴ってコストダウンがどれほど進むのか調べてみました。

SaaS企業においても売上成長させることで、さまざまな形で経験が蓄積されてコスト競争力がつき、利益創出に繋がることを示しました。

ビジネス分析って面白いですね!

昨年、『SaaSの科学 -SaaSビジネスにおけるデータ分析-』という電子書籍(Kindle / 楽天Kobo)を出版しましたので、読んで頂けると嬉しいです📚

↓↓↓Kindle版↓↓↓

↓↓↓楽天Kobo版↓↓↓

企業やマーケット関連の話など、ツイッターでもつぶやいてますので、フォローして頂けると泣いて喜びます。

ハーバードビジネスレビューの「市場シェアとROIとの関係性」の論文が面白かったです〜

— ぽこしー📊SaaSデータアナリスト (@biz_arts1) April 28, 2024

●要約

市場シェアと投資収益率 (ROI) の間に正の相関関係がある。… pic.twitter.com/NGaDq0DzxI

LayerXのプロダクト戦略発表会にご招待いただき、お話しを聞いてきました〜📝

— ぽこしー📊SaaSデータアナリスト (@biz_arts1) February 20, 2024

特にAI中心体験設計(AI-UX)が進んでる印象を受けました。

●定量面の話

・サービス開始3年で7つのサービスを展開

・導入社数10,000社突破(YoY 3倍)

・採用計画は24年12月末に400名へ(YoY 2倍)… pic.twitter.com/Tv3EI1Hc6h

人事労務・タレントマネジメントSaaSを提供するSmartHRのARR150億円超えのプレスリリースが出ましたね〜👏

— ぽこしー📊SaaSデータアナリスト (@biz_arts1) March 11, 2024

●SmartHR、脅威の成長スピード

ARR60億円到達からわずか2年で150億円を超えたのは、SmartHRが初です🎉… pic.twitter.com/Ug1u15mVnW

ウェビナーや音声メディアにも登壇・出演しているので、お気軽にお誘いください。

↓↓↓他社メディアへの寄稿記事↓↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?