Kazuya Takahashi | 髙橋一也@ELSA 3分で読める実践型学習理論・脳科学コラム!

記事一覧

今こそブルーナー:知的好奇心を育む秘訣

今回は、あの有名な教育心理学者・ジェローム・ブルーナーの理論について、ちょっとディープな話をしてみたいと思います。基本3分で読めると謳っているのですが、今回のブルーナー先生に関しては多岐にわたる著作、そしてアメリカ教育界、ひいては世界の教育に多大な影響を与えてきたので、3分にまとめるのは不可能に近いかもしれません(爆

なんとかお付き合いください!

はじめにブルーナー先生については、教育学部とか

「地位が人をつくる」G.ミードの役割取得理論から学ぶ、子どもの成長と発達

地位が人をつくり、環境が人を育てる「地位が人をつくり、環境が人を育てる」という故・野村監督の格言があります。

この格言は、人間の成長と発達において社会的な役割や環境がいかに重要であるかを示唆しています。

実はこの考え、今から100年も前にG. H. ミードという社会心理学者・哲学者の著作"Mind, Self, Society"という本の中で展開された、社会的行動主義の理論とも深く関連していま

(続)未来を生き抜く子どもたちへ〜デューイ流 「考えること」 のトレーニング

chatGPTが登場して、急激に情報化が進展する現代社会。

今後どのような教育+子育てが最適解なのだろう

と悩んでいる人も多いのではないのでしょうか。

何を隠そう、私もその一人です。

手に職またはプログラミング、はたまた語学力か?

あれこれ未来を勝手に想定し、悶々としてしまいます。

しかし、

私たちは日々複雑怪奇な問題に直面しますが、そうした時に的確な判断を下し、問題を解決に導くことが

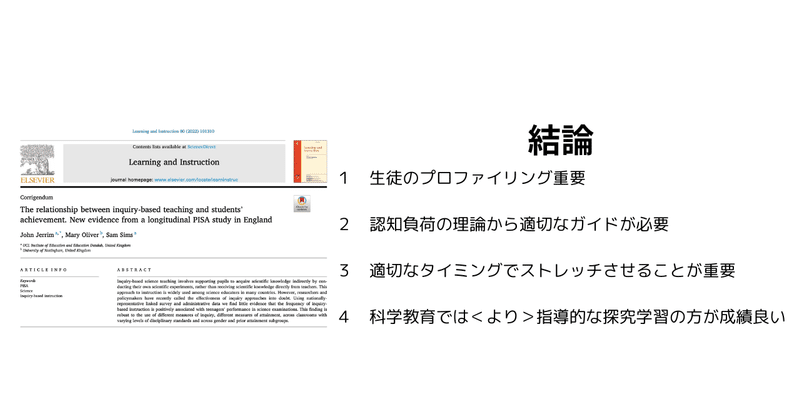

教育DXとは、学ぶ<プロセス>を重視すること 新しいICT機材を買うことじゃないよ

名門学校に合格すれば、東大に入れば、有名企業に入社すれば・・・

日本という国で生活していると幼い頃からこのような「〜に入れば」安泰、みたいなマインドを多かれ少なかれ植え付けられますよね。

それは偏差値教育というシステムのなかにハマってしまうと、洗脳というレベルで迫ってきます。

ま、今ではそれが海外にまで拡張され、Ivyの大学卒業すればとか外資に入れば上がり、みたいな感じになっているけど、根本

ゲリラ的学習法のススメ 〜行き先不明な時代だからこそ、「学び方」を学ぶ

学びの「ぬるま湯」状態学びの「ぬるま湯」とは?

文字通り温度の低いお湯のことですが、ここではちょっと異なる意味で使います。

1983年版の岩波書店の広辞苑によると、「ぬるま湯につかる」とは「現在の境遇に甘んじてぬくぬくとくらす」らしい。

では、学びの世界で「ぬるま湯」につかっているとは、どういうことでしょうか?

おそらくみなさんでしたら、難しいことに挑戦しない、簡単なことばかりをやっている

「出来ないという」思い込みがパフォーマンスを下げる

はじめに

「どうせ○○○だからできないよ」

この言葉、今まで何千回、何万回耳にしてきましたか?

忌まわしいこのセリフは、予告なしに、しばしば私たちの日々の生活に静かに忍び込んできます。

その一方、

「私はできる!」

このシンプルな言葉には、山のような困難さえも乗り越える魅力的な力がありますよね。いつもこの言葉をお守りのように抱きしめていたいものです。

ところが、時には、人々の期待や