異化するミュージカル

大江健三郎は小説を書くにあたって「異化」ということを強調した。

病や死、天災地変に事故や破産を除けば、日常にそうそう変わったことはない。無事是名馬。

そんな変わらぬ日常を、どう異化するか。これが小説の要諦のひとつであると。

ふつう人は踊らない。道端で、突然歌い出したりはしない。もし日常でそれをするなら変な人である。

事は音楽の始源に関わっていて、音楽とはそもそも日常に必須のものであった。余暇余興ではなく、例えばアフリカの太鼓は「あそこに獲物がいるぞ」という合図。音の強弱やリズムで用件を伝えていた。

次第に人は、踊り出した。祭・祝祭。天の岩戸に隠れた天照大神を誘い出すのに巫女がマッパでダンスしたのが日本ストリップの起源で、本来音もダンスも日常そのもの。異化などする必要はなかったのである。

突然歌い、踊り出す。これを白眼視することは、現代の病のひとつなのかもしれない。

何ら変わりなき日常。そこで、ちょっとしたすれ違いや恋愛等、折々の感情・思いをデフォルメしてみせる。

この手法のひとつがミュージカル。

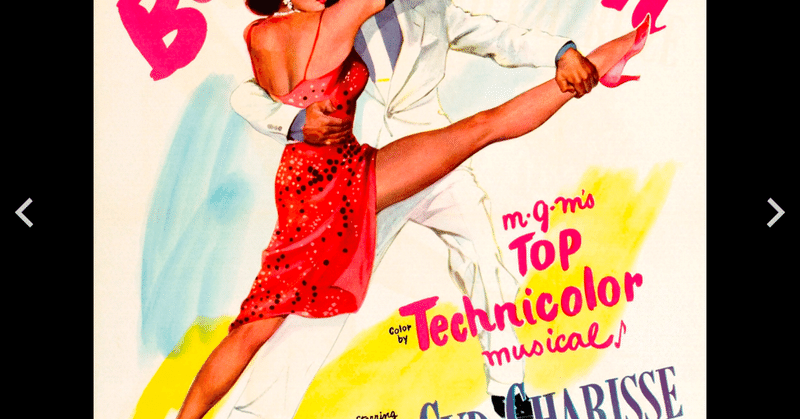

雨に唄えば(1952)、ウエストサイド物語(1961)、ビバ!ラスベガス(1964)、トップハット(1935)、王様と私(1956)にバンドワゴン(1953)。

ジーザスクライスト・スーパースター(1973)にフットルース(1984)、フラッシュダンス(1983)、グリース(1978)にサタデーナイト・フィーバー(1977)。

ブルース・ブラザーズ(1980)、天使にラブソングを(1992)。シカゴ(2002)にコーラスライン(1985)、スラムドッグ・ミリオネアとマンマ・ミーアは2008年。

ことほど左様に人間は、「異化」をしてきた。

俺は昨日の夜遅く、これを見ながらはらはら落涙したものだが、往古より人は歌いかつ踊ってきたのだ。

日常でも突然歌い、踊れば良いと思う。そうしたら人の感情はよりあらわに、しかし対立はアートに流れ、解消し得るのではないか。

情操教育・表現力を鍛えるのにも効果があるし。

「日本ってヘンな国らしいよ。あそこに行くとみんな突然歌い踊り出すから、行かないほうがいいよ」

海外の人がそう噂する、そんな国にわたしはなりたい(by 宮沢賢治)

フレッド・アステア&ジンジャー・ロジャース。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?