『坂本図書』への異和感。

『坂本図書』を手にしたときちょっとした異和感があった。

なんだろう、このはぐらかされた感じ。

読んで気づいた。『坂本図書』は本についての本じゃない。図書____本全般についての…いや本を書いた人についての本だ。さらに読んでいくと、本を書いている作家についての本じゃなく、坂本龍一が知りあって評価を受けた人、受けたい人と自分がどうつき合ったかについての本だ。本は人との関係の最後に付け加えられている。本ありきの本ではない。——だからだ。もともとはぐらかすように書かれているのだ。

目次には人の名前が並んでいる。本ありきで選ばれた人選ではないのは一目で分かる。ブックファーストならこういう風にはならない。

たとえば大島渚——。

もちろん坂本龍一の大ブレイクのきっかけになった人だから…。大島の映画の話ばかりしている。大島渚で、『戦場のメリークリスマス』なら原作となったローレンス・ヴァン・デル・ポストの短編集『影の獄にて』を本としてはあげて欲しかった。原作と映画の違い…それは日本が行なった戦争を日本が記述できない、分析できない…特に日本の左翼と言われた人たちが、できない…を、海外から見たらどうなのか…という大きな視点のずれが如実にでていて、注目したい。本来なら。大島渚は原作をこなしきれていない。セクシャルな映画にしてしまった。おまけに原作では、収容所の人間の精神、集団の精神のあり様が描かれているのだが…それは台本と原作を読み比べると浮かび上がってくる。

たとえば『坂本図書』を編集した鈴木正文との対談に出てくる——『黙示』富澤赤黄男。

対談は坂本龍一が最近読んでいる10冊の本について語られる。最近、読んでいるので本の対する踏み込みはほとんどされていない。対談で出てくる森鴎外についても、

鈴木『舞姫』はひどい話ですよね。坂本 そう。True storyと聞いちゃってたんで、「なんだこいつ」って思ってね。(笑)。軍医で、それも陸軍のトップ。

という人についての話をしている。

坂本龍一は、2020年あたりから良い人として未来に自分を残そうとしているかのような言動をしている。特に下半身の話については「なんだこいつ」的な云い方で、あたかも自分はそういうことを軽蔑するような行動はしていないという雰囲気を出しているが…(僕は現場で何度も「なんだこいつ」って思って失望したことがある。まあそれはいいとして…)

——だから演歌だってきちんと聴いてないだけで、今なら若い頃とはまた違った受け止め方ができる可能性もあると思います。寅さんだってそうですよね。(ぼくはあと何回、満月を見るだろう/坂本龍一P24)

寅さんを肯定するのは、吉永小百合→山田洋次という流れができたからだろうが…坂本龍一は自分が関係した仕事はまるっと肯定する…。なんかこれも演歌やエンタメの映画に対して失礼な目線だと思う。演歌は受け止めて聴くものではもともとないだろうし、演歌と総てをひっくるめて言ってしまうところに、嫌なもの、上から目線を感じる。

ずいぶん昔、山荘で現代美術の尖った人たちと一晩を過ごしたことが合ったけれど、その時、どんな音楽が…みたいな話になって誰だかが演歌はさぁ…って言いかけたときに大竹伸朗が、演歌って括るなよ。歌手名で言えよってちょっと切れたことがあって…そこに居合わせたみんなは、僕を含めてそうだよな…って頷いた。『アゲインストネーチャー』の作家は、と括られたら…そりゃぁ話にならない。

僕は、その時、ジャンルに括って話をすることが、どんなに創作ということをちゃんと見ない姿勢であるか…そしてその姿勢で語ることが、その姿勢を蔓延させていくかということに気がついた。

括っちゃいけないのだ。森鴎外は…と言って括って語るのも駄目だと思うし、作品ごとに森鴎外は、いろいろ異なった姿勢の書き方をしている。本について…なら、本、個別のことを語らないと、ある意味本は滅んでいく。

対談で取り上げている富澤赤黄男の『黙示』に話をもどせば…富澤赤黄男は、満洲・武漢の前線にいて、句を内地に送って発表していた作家であって…しかもその時は、俳句は軍の統制下にあって、何人も投獄されている。検閲を受けながらの作句であった。

『満洲暴走 隠された構造 大豆・満鉄・総力戦』/安冨歩を取り上げて、『ラストエンペラー』で演じた甘粕正彦を含めた満洲についての違う見方(こっちが正確なんだけどね…)があるというところまで、書くのなら、戦場で書いた句と戦後書いた句が如何に異なっているか…そして満洲の前線で句を作ると云うことがどんなことなのか…そして俳句のモダニズムというか表現として文学として世界に誇れるような表現をしているということにも注目して言及して欲しかった。

坂本龍一は、

「普段読むのは思想、哲学、歴史、社会学、民族学、民俗学、人類学など、知識を得、見識を深めるための本」178P と語っていて、つまり本は何かのために読んでいた。癌に罹れば、癌の関係の本を読み、理解し対処するための知識として読んでいる。

楽しむために本に接したという記憶があまりない。僕はこれまでそんな目的で小説やエッセイを読んでこなかった。——とも言っている。他人の本の読み方にいちいち何かを云うのも少し躊躇われるところがあるが…エンタメでない本を[楽しむ]という[目的]の[ために]読むということを聞くと、そのことにも異和感がある。

小説を読んで結果楽しいということもあるだろうが、それを目的にするなら所謂、純文学はそれにあたらなくなる。目的のために本を読むというのは…どうなんだろうか。『戦場のメリークリスマス』を楽しむ、目的の、ために聞く…何か辺じゃないだろうか?坂本さん。『戦場のメリークリスマス』は、ふっと人の心を鷲掴んだから何十年も歴史に組み込まれず、人の心にリエゾンして伝わっていったのではないのかな?

僕は、本はふっと心に入ってくる何かがあって、はじめて交流できるものであると思っている。もしそういう関係ができなくても無理して交流することもない。いつかまた出会えることもあるし、本はたくさんある。全部とそんなに関係しなくても人は生きていける。

『坂本図書』のキャッチコピーに「いつか古書店の店主になるのが夢だった」と語っていたほど無類の本好きで愛書家だった——というのがあるが…

古書店の店主というのは、

僕は音楽が好きでたくさんの音楽を聴いているので、レコード店の店主になりたかったと云うのと同じ比喩だということに気がついているだろうか。レコードが好きな人がレコード販売店をやりたいというのはちょっと違うでしょ。レコード店の店員は音楽好きかもしれないけれど。

坂本龍一は、流通にも詳しく革命も起そうとしているのだから、古書店の店主になるということは、大変な本の流通の一端を担いたいという意味でしかなくて、それは無類の本好きとか愛書家ということにはならない。古書店の店主は、自分で持ちたい本を売るのが仕事だ。ギャラリーのディーラーもそうだ。もっとも手元に置きたい作品を売るのが仕事だ。

古書店は自分の愛書を売ってスタートする人が多い。(後から参入すると…)この坂本図書、蔵書をベースに図書館を開くというが、古書店にして欲しかった。そしたら僕は、真っ先に本を買いにいく。古書店とはそういうところ。自分の惚れた本を他の人にもってもらいたい、あるいは生活していくために、本を売る人のことだ。

『坂本図書』は、坂本龍一が愛した本、影響を受けた本が、彼自身の言葉とともに紹介された書籍だ。

というようなキャッチコピーもあるが、『坂本図書』の本の紹介は、ウキペディア以下のものだし、これが坂本の言葉ならとても読書が好きだとは言えない。改めて言うけど、これは本を紹介する本ではない。

『坂本図書』は、今、言ってきたように異和感のある本だけれども、とても坂本龍一らしいスタンスで作られているので、そのこと自体はそういうものだろうなと思う。

問題なのは、それを本についての本だと、坂本龍一が本を良く読めていて、そう紹介しているというマスコミ、ネットライターの持ち上げ方だ。『坂本図書』そのもの自体をちゃんと読んで欲しいし、そこに取り上げている本の実体を自分の読み方で捉えて欲しい。

でないと、本を読むということ自体が滅んでいく。小説家が書くために他者の小説を読む——もちろんそれで云い。坂本龍一が何かのために本を読む——それは当然のことだ。彼は音楽や発言することをプロフェッショナルとして行なっているのだから。

素人は、そうはいかない。その読み方はできないし、しても坂本の云うような楽しみは起きない。

で、最後に、異和感の最大のもの。

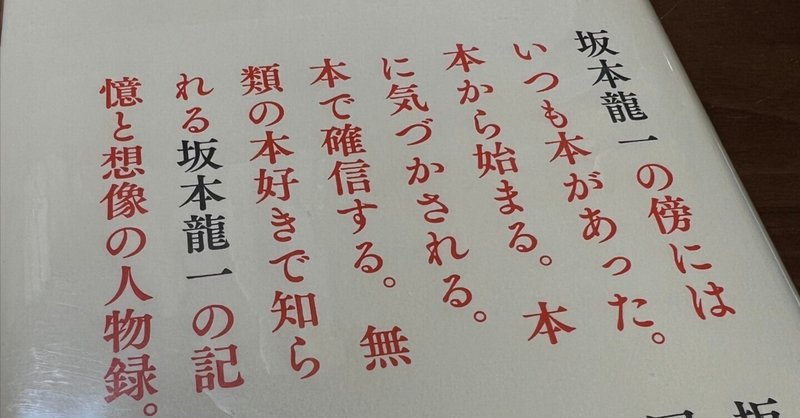

帯に

坂本龍一の傍にはいつも本があった。 本から始まる。本に気づかされる。本で確信する。無類の本好きで知られる坂本龍一の記憶と想像の人物録です。

とあるけれども、この記憶と想像の人物録。というのが謎で、編集者の鈴木正文に聞きたいのだが、どういう意味?だろう。

想像で書かれた部分、フィクションがあるということ? まったく分からない。

アヴェックピアノ~Playing the Piano in NHK/坂本龍一

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?