アパラタス10周年+新作公演『ランボー詩集』

勅使川原三郎が、日々アップデートする踊りの為に作った、アパラタス(装置)が十周年になるという。十年一昔。ほんとうに十年が夢のように過ぎる。

アパラタスの劇場に入ると開演まで、しばし目を瞑りアパラタスで出会ったダンスを思い浮かべる。なかなか日常生活にいて思いだすことが難しい日々になっている。

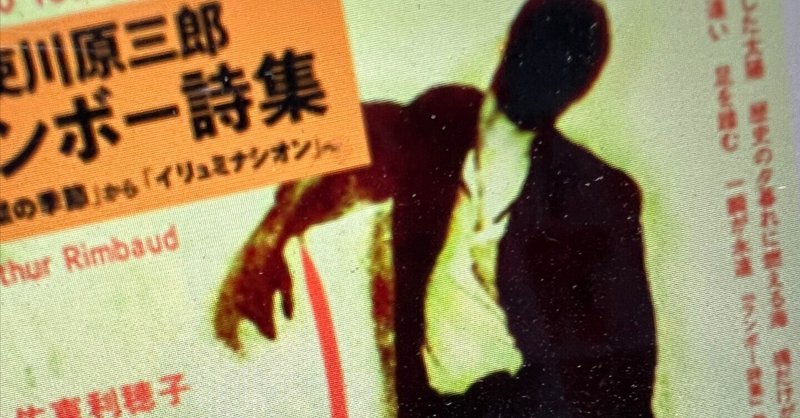

勅使川原三郎・新作公演『ランボー詩集』(東京芸術劇場)

光る壁____そして他は闇。

光る壁は白く巨大にそこにあって、白い本の一頁になっている。頁は捲られ、隙間から人が歩き出してくる。黒い服を着て…それは印字された字の黒。黒い踊り手は、黒い活字…。

頁を白く空白にして字は、昏い空間に歩き吸い込まれていく。どんどんと…ずんずんと…。たったった、と。すたすた——すたすたと音はしない。能の摺り足とダンスの歩きの中間くらい…。

『ランボー詩集』——副題は、「地獄の季節」から「イリュミナシオン」へとなっている。ランボーは19歳で「地獄の季節」を書き、その2年後に「イリュミナシオン」を完成させ、そして詩を棄てる。詩の初期と晩年が二年しかない。

その後、貿易商、武器商人にもなって、最後は片足を失い故郷を目ざす。個人的にはその生き方に憧れる。

僕は詩のことはまったく分からないけれど、「地獄の季節」も「イリュミナシオン」もランボーの生き様の決意に思える。踊りも究極は、詩であり、生きるあり様の決意である。ランボーの「地獄の季節」にまずインスパイアーされたという勅使川原は、ランボーが形に向かっての、ブルジョワジーに対して、激しい挑戦をしていった——そのようにそれまでのダンスの形式、価値観激しくぶつかり、それらを空気のように引きちぎった。彼は踊りはじめた頃、白い火花を散らす流星ようであった。それが彼の「地獄の季節」の時代である。

そして今、「イルミナッシオン」の時に居るのだとしたら、感覚の自由、あらゆるものからの自由、形というもの(振付)から永遠の自由を獲得したということなのだろうか…。見たことのない降り、動き…作った自分のを、壊して、自由になっている。そうやって壊して、構築してきたしなやかさと激しさ——ランボーの「地獄の季節」を今も平然と行ないながら、「イルミナッシオン」に向かっている/そこに居る。

ランボーは、詩を改変し続けていた。ランボーのその姿勢に倣ってかもともとランボーのような詩人だったのか、勅使川原三郎も、破壊と創造の連鎖を続けた。——だからこそ世界でも評価が高い。世界は破壊と構築を行なう創造者にもっとも高い評価をする。家をもって、形をもって晩年を迎える大多数の日本の創作者たちとは、根本が違う。(エラクなるとニュアンスをつけたがるもんだ。味ヲつけてごまかしたがるものだ…)

アパラタス十周年。

十年もこのアパラタスで、日々踊っている。

なのに侘ビモ寂モ無イ空間。開場当初からの清潔な現在、ソリッド零のままだ。基準器…踊りを日々強化し進化させていくための器。その機能を持ち続けるためにアパラタスは、始まった時の姿を…零次元を、ずっと維持している。

この十年を思って再び目を瞑る。

一閃、白い光が闇を過って空間を分断する。鋭利な数学的な線。情緒がそれ自体に発生しない。かといってそれは、現代美術の線や、華道の線や、ましてや絵画の線ではない。

劇場の、闇は暗転、カオスと無を現す。この劇場のこの闇には重さがない。唯其処に昏い空気がある。闇という修飾の言葉でなかく、空間に充ちている昏い空気のことを気にかける。

ここでは、スモークは使わない。闇にニュアンスが必要なら、それは身体が起すこと。空気を舞わせて変えること。

脚の軌跡が断線から反射する光の粒子できわだっている。空間を断層する象が泛ぶ。今夜の踊りが終わると、光の、闇の粒子たちは、また静かに溶けて元の闇の空気に還っていくのだろう。零。常に零の地点に立つ。彼等。

何人かの演劇人と舞踏人がそう云ったけれど、果たせてはいない。

ここで行われているのは希代のこと。

勅使川原三郎は、可能な限りアパラタスにたって本番のダンスを踊る。変革も進化も本番の舞台でしか起こらない。

日々、変化を遂げる

と言ったら、バリエーション、平行移動だが

日々、アップデートと云ったら

そこには進化が訪れる。意志の進化は、突然変異も起すだろう。

身も心も常に此処にある。零の地点にアパラタスに。ソリッドに清潔な直線に囲われた方形の此の場所に…。ここは幾何学の採線場。

そして、アパラタスが十年を迎えるこの頃、佐東利穂子が踊りの姿を変えた。(僕にはそう思える。錯覚かもしれない…が)

佐東は、勅使川原三郎の軛をとかれ自在になった。軛というと拘束と支配をイメージするが、ダンスに於ける軛はそのような一方通行ではない。望んで軛かれる、憧れて軛かれる。一緒に踊れば軛かれる。そしてそれには、踊りの資質とバイブレーションが必要となる。

勅使川原と佐東のデュオは、想像するにとてつもないレベルと状況で成立している。その瞬間の勅使川原の変化を受けて、如何様にも踊れるし、またそこから返して変化を流れにしていける。打ち合わせなしに、本番の舞台で、変革の実験を行ない、それを受け答えしている…。その関係すらも自由にして、もっと大きな遥かなところでのやりとり…変化はそれぞれの身体の個的な感覚で重ねて/磁石の同極の反発で応じる。そしてあくまでも自由になる。

『ランボー詩集』の舞台でそれを感じた。(そしてそれ以降のアパラタスでも)いつの間にか、勅使川原は、独り闇の空間に居て、これまでに生きてきた、そして表現してきた断片のような…回想のような、それでいて〈今〉を踊る。

佐東利穂子もどこかで踊っている。近くでも踊っている。振りはリズムは似ているようで共振していない。大きなところでは、もちろん共振している。この共振は軛ではない。

勅使川原三郎が、倒れ、終りかと思うと、また立ち上がり飛躍する。もう一度、倒れ…舞台の終りは此処にはない。時間が許せば、あるいはランボーのように脚を切断しなくてはならなくなっても…踊りは続く…ように思えてくる。彼は、形や制度から自由になり、さらに身体からも自由になり踊っている。少なくても僕にはそのように見える。

そのとき、そこに佐東利穂子がいないのだ。(いるんだけどいないのあ)彼は孤独を踊っている。踊りは独りに始まり、独りに終わるものだろう。生きていることと同じように。勅使川原三郎の孤独は、寂しくはない。踊っているから。生きているから。

新たに作った自分の形を、壊して、改変して、また積み重ねることで、身体は自由になる。その果ての激しさとしなやかさの混淆が自由として生まれるのだ。…もしかしたらあらゆるものからの自由、永遠の自由を獲得したのではないかと思えるほど…しなやかで、今までに見たことのない動きをしている。

勅使川原三郎は散文のように、詩編のように踊っている。舞台の上に身体で、詩を描き、そこに踊りの軌跡という詩編を軌跡として残してきた。勅使川原三郎はずっとずっと詩人であった。

これからも破壊と創造を続けていくだろうが、ランボーのように…しかし「ランボー詩集」は、この作品は、一つの境地である。出会えたことに幸せを感じる。

アパラタスの舞台で100の作品が1000の変奏となって踊られた。そのステージ一つ一つが、勅使川原三郎の破壊と進化の過程である。もしかしたら彼はまだ発展途上にいるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?