一人称の経済へーー社会起業家を10年追いかけて見えてきたこと

■なぜ人は「きれいごと」だと思うのか

「いいことしてますね」

私はこれまで、編集者として「社会起業」「ソーシャルベンチャー」を10年以上にわたって取材し、これからの経済や社会のあり方を考えてきた。だが、そうした自分のライフミッションについて説明するとよく投げかけられるのが、冒頭の言葉。しかも、言外にこうした疑いの気持ちを感じることもあって少し切なくなることもある。

「いいことしてますね(でもそれってきれいごとでは?)」

経済性と社会性をともに満たす社会的企業の、どこに人は引っかかりを覚えるんだろう。

どうすれば、面白さやすごさが伝わるんだろう。

そんなことを思いながら、「きれいごと」が現実になるよう、コンテンツをつくっている。

■社会起業家のどこに惹かれたのか

社会起業家という人たちに出会ったのは、私が20代後半、今から13年ほど前のこと。大学時代の同級生の紹介で出会った加藤徹生さんから、社会的企業の世界とその広がりを知ったのがきっかけだった。

――社会課題の解決を、ビジネスの方法で。

――しかも、リソースが何もないからこそ、最先端のイノベーションの数々が生まれる。

社会起業家の支援を行っていた加藤さんは、そんな事例を本当にたくさん知っていた。

当時、ビジネス書の編集者でありながら、経済成長至上主義にも違和感を持ちつつ、ゼロ成長や定常経済にも居心地の悪さを感じていた自分は、経済性と社会性を両立する仕組みをつくる彼ら彼女らに心底惚れ込んだ。

どこが一番刺さったかといえば、「通常のビジネスよりも厳しい条件のもと(資金調達等)、多様なステークホルダーの思いを満たしつつ、経済的にも持続可能な仕組みを回しつづけている」ことだ。

ビジネス領域の編集者として、そのチャレンジにこそ、複雑性を増す環境で成果を出すことを求められている現代の働く人すべてにとって重要な学びがあるのではないかと感じ、もっと伝えたい、と思ったのだ。

その後、加藤さんを著者に、アジア各国の社会起業家へのインタビューとその分析からなる『辺境から世界を変える』を2011年に刊行。それからこれまで20冊弱、社会起業家やソーシャルベンチャーについての本をつくってきた。

■複雑化する課題に果敢にチャレンジする3つの組織

個人的にこだわっているのが、1冊つくって終わりとするのではなく、その後を追いかけるという点だ。というのも、社会課題は変化も激しく、かつ複雑さの度合いは高まる一方のため、必然的に本をつくった時点から成長・進化していくためである。そんな例を3つ、ご紹介したい。

・株式会社JEPLAN(旧名称:日本環境設計株式会社)

2007年創業のリサイクルベンチャーであるJEPLANは、ポリエステルやペットボトルで使われているPETから再生PET樹脂に“戻す”ことが可能なケミカルリサイクルの技術チェーンを持っている。その技術で、「服から服」、「ボトルからボトル」の水平リサイクルに取り組んでいる。

それだけでもすごいのだが、真に驚嘆すべきは、回収から素材として再生するまでの商流すべてに影響を与える同社の仕組みだ。小売店、メーカー、消費者と、ものが流通するうえで関わるすべてのプレイヤーに対して働きかけ、小売店には「店頭で回収すること」、メーカーには「再生繊維を使うこと」、消費者には「店頭に持っていって回収に協力すること」、それぞれが自然と「それがいいよね」と思えるような仕組みをつくっている。そして何より、リサイクルという「べき論」に陥りがちなものを、ワクワク楽しく感じさせてくれる、会長の岩元美智彦さんらの仕掛け・アイデアも秀逸だ(気になった方はぜひ「JEPLAN デロリアン」で検索してみてほしい)。その仕組みが国内外で高く評価されているだけでなく、2024年にはニューヨーク証券取引所に上場する予定だ。

・NPO法人Homedoor

大阪でホームレス問題に取り組むHomedoorの最大の特徴は、支援対象に柔軟に寄り添って事業展開をしていることだと私は考えている。14歳からこの課題に向き合うなかで、理事長の川口加奈さんは「“おっちゃん”の得意なことってなんだろう」と問い続けた(“おっちゃん”は川口さんがホームレス状態の方を呼ぶ際の言葉)。その結果、「自転車なおす(修理する)くらいやったらできるで」の言葉から、放置自転車を修理してシェアサイクルにする、というアイデアを得る。結果、大阪でシェアサイクル事業「HUBchari(ハブチャリ)」をスタート。放置自転車とホームレスという2つの課題を同時に解く事業を展開している。

だが、Homedoorはそこで止まらない。コロナ禍によりホームレスという課題はさらに複雑化していく。相談者の平均年齢は40歳を切り、女性からの相談も増えている。そこで何より必要なのは、たとえ失敗した人でも、安心できる居場所と、さまざまなニーズに応える仕事経験だ。現在Homedoorでは、完全個室のシェルター「アンドセンター」、気軽に戻ってこられる場所としての飲食店(しかも就労体験もできる)「おかえりキッチン」を展開。さらに今年は、廃ホテルを買い取ってインクルーシブシェルター「アンドベース」とすると発表。複雑化する課題を前にしても、変わらず「誰もが何度でもやり直せる社会」をつくるため、柔軟かつ大胆に挑戦している。

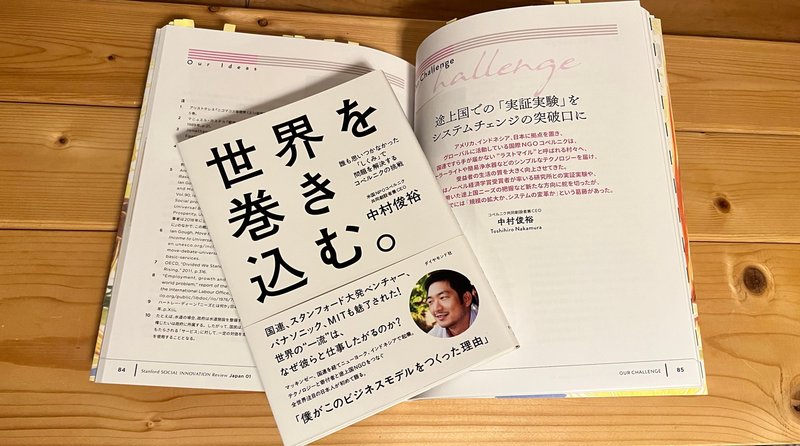

・国際NGOコペルニク

コペルニクは、インドネシア・バリ島を拠点に活動している。設立当初のビジネスモデルは、ソーラーライトのようなシンプルなテクノロジーを、本当に必要としている人(1日2ドル以下で暮らす貧困層)に届けるため、クラウドファンディングのモデルを用いて以下の3者をマッチングさせるものだった。それにより、「本当に必要なものを、必要な場所に届ける」ことを可能にしたのだ。

国連をはじめ援助の手すら届きにくい地域(=ラストマイル)で暮らす現地の人たち

シンプルなテクノロジーをつくりはしたけど「届け方」がわからない企業や大学(製品代より輸送費がかかったり)

貧困問題に心を痛めながらも「自分にはできることはない」と諦めかけていた世界中の人たち

ところが、この仕組みが評価され、国際機関などでも採用されたことで、かえって自分たちの存在意義を新たに見出す必要に迫られる。試行錯誤のすえ、コペルニクが見出したのが、「ソーシャルセクターのR&D」。日々開発されているさまざまな製品やサービスが、現地で暮らす人にとって本当に意味があるのか実証実験を積み重ねていく、というものだ。

これにより、政府、国際機関、大学、企業、現地組織、そして当事者たちをつなぐ存在となったコペルニクだが、さらに最近は、そうして実施された実証実験からベンチャー企業が生まれてスピンアウトするという独自の生態系も築きはじめている。国境、営利と非営利、政府機関と企業といったさまざまな垣根を越えてコラボレーションを繰り返すコペルニクの姿には、不確実性高まる時代にイノベーションを起こしていくためのヒントがある。

以上、かつて書籍を制作し、今も追いかけている3つの組織についてご紹介したが、

「リサイクルという社会性の高い分野で、経済的にも成果をあげているJEPLAN」

「複雑化する課題に即応する柔軟さと大胆さを見せてくれるHomedoor」

「オープンイノベーションやコレクティブインパクト、エコシステムづくりという面でも注目すべき動きをしているコペルニク」

と、どの事例も常に時代の変化を先取りしていて、いつもワクワクさせてもらっている。

そして、こうした気づきを得たときに、いつも思う。

「きれいごとですませず、向き合ってみると学びがある」

そして、それを伝えるために、本をつくっている。

■一人ひとりの選択を後押ししてくれる「一人称の経済」へ

ただ、最近はこうも思うようになってきた。

「こうした社会性と経済性を両立している仕組みを、システム全体で見たら、他にも意味が見えてくるのでは」

JEPLANのすごい仕組みを知ることが、Homedoorのしなやかな挑戦を知ることが、コペルニクの生態系ごと進化させる取り組みを伝えることで、「私(廣畑)は」どんな変化を起こしたいんだろう。

たとえばJEPLANなら、楽しくて簡単、しかもそれが地球環境のためになる、そんな「捨て方」の選択肢を投げかけてくれている。つまり、私たち一人ひとりに、「社会をよくする選択ができるんだよ」と背中を押してくれていると言えるのではないか。もっと言えば、他ならぬ「わたし」が、これまでとは違う(社会にいい)選択をする理由をくれるのだ。

これまで、経済活動の中でもたらされる選択肢は、「あの有名人/知り合いがすすめていたから」「新聞に載っていたから」「科学的な証拠があって」……と、三人称か二人称のものが多かったようにも思う。しかも、それが逆に働くと、「だってみんながそう言っているから」と、よいと思っている選択肢であっても「きれいごと」だと思うようになるのかもしれない。

では、これがもし、「燃やされたり埋められたりすることなくリサイクルされるから、わたしはJEPLANの回収ボックスがある店に服を持っていくんだ」と、自分を主語に行動する人が増えたらどうだろうか。

一つひとつの選択は確かに小さいかもしれない。でも、「わたし」を取り戻した人たちの行動が積み重なっていけば、「きれいごと」はいつか当たり前のこととして現実化し、社会も変わっていくんじゃないか。一人称で行動する人が増えた先の、新しい経済の姿を思い描きながら、今日も取材し、伝えつづけている。

※本記事は、「資本主義のアップデートについて考える Advent Calendar 2023」企画用に書き下ろしました。ぜひ他の記事もチェックしてみてください!

〈参考文献〉

岩元美智彦『「捨てない未来」はこのビジネスから生まれる』ダイヤモンド社、2015年。

荻野進介「日本企業が切り拓く価値共創型リサイクルビジネス」『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー日本版』第2号、2022年、SSIR-J。

川口加奈『14歳で"おっちゃん"と出会ってから、15年考えつづけてやっと見つけた「働く意味」』ダイヤモンド社、2020年。

中村俊裕『世界を巻き込む』ダイヤモンド社、2014年。

中村俊裕「途上国での「実証実験」をシステムチェンジの突破口に」『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー日本版』第1号、2022年、SSIR-J。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?