師匠からいかに学ぶか

昨日は、「師匠と教祖の違い」と題して

記事を書かせてもらった。

ごく手短に要約するならば、

「師匠は回答をくれない」

「師匠がくれるのはヒント」

「自ら師匠を盗みにいく外なし」

といったところだ。

ふと思い出して、『致知』10月号の

記事を読み直した。

人間国宝・竹本葵太夫さんの

「我が芸道に終わりなし」

というインタビュー記事である。

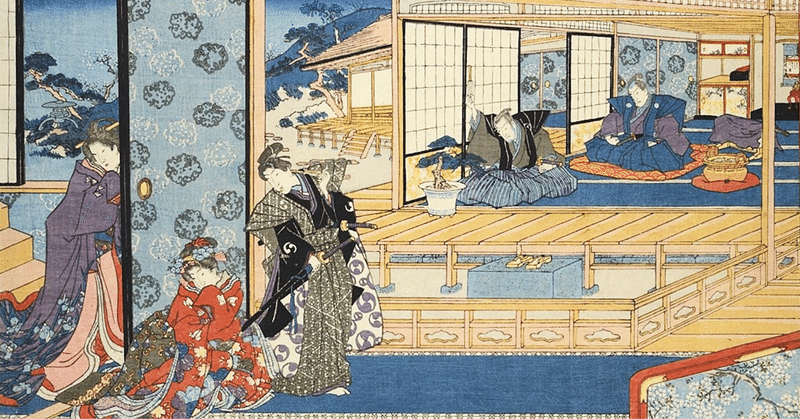

歌舞伎の「俳優」ではなく、

「義太夫」という言わば音楽担当。

三味線を伴奏にしながら詞章を

語る音曲で、浄瑠璃の一流派だ。

インタビューの中で、竹本さんの芸道の

歩みが詳らかに明かされているのだが、

師匠からの学びについていくつか興味

深い内容があったので紹介したい。

この義太夫、若手の成り手が少ないために

芸自体が存続の危機に瀕していたのもあり、

ご自身は師匠たちにとても恵まれたと

いう竹本さん。

師匠方に、

「楽屋には落し物がたくさんある」

「その落し物は拾っても罪にならない」

とよく言われたとのこと。

その意味するところは、稽古場や舞台の

場だけが芸を磨くところではなく、

師匠方が楽屋で話している他愛もない

話の中にも沢山芸のヒントがあるから

聞き逃すなよ、というメッセージだと

いうのだ。

ボーっとしている時間を極力減らし、

常に、周囲のあらゆる出来事を

「芸の肥し」にする意識を持てば、

目をみはる速さで成長することが

できるのである。

もう一つ、「葵太夫」という名前の

名付けの親といってもよい、

竹本扇太夫師匠から言われたという

一言が味わい深い。

「君ね、我われの仕事は人柄なんだ」

人柄、人間性が好ましくなければ、

本来教えてもらえることを、

教えてもらえなくなることもある。

自分が愉快に生きていなければ、

周りを愉快にすることができず、

結局それが因果応報となって

運命が不愉快な方向へと定まって

行ってしまう。

どんな仕事にも通じるかもしれない、

葵太夫さんがそう述べているが、

正しくその通りだと思う。

師匠を含め、周囲の人間にその人柄を

認められるほどに人間性を磨いていく

ことが、より多くの、より豊かな

学びと成長をもたらしてくれるのだ。

人間性を磨くための学び。

それこそが正に、『致知』の提唱する

「人間学」なのであろう。

それを生涯学び続けることで

人格を陶冶することが、

自らの命を有意義なものとする。

今日の話は、ちょっと堅苦しすぎる

かもしれないが、自分の中で正しいと

確信を持っていることには違いない。

自分が死んだ後に、あの人は立派な

人間だったとその人柄を偲ばれる、

そういう生き方を貫きたいものだ。

己に磨きをかけるための投資に回させていただき、よりよい記事を創作し続けるべく精進致します。