最後には笑って。

肌を刺すような痛みを伴う程に冷えた校舎一階を1人で歩いていく。

廊下の窓からは卒業証書を片手に、3年間を過ごした校舎と共に写真を撮る同級生たちが見えた。

今日、桜の舞うこの校舎で、

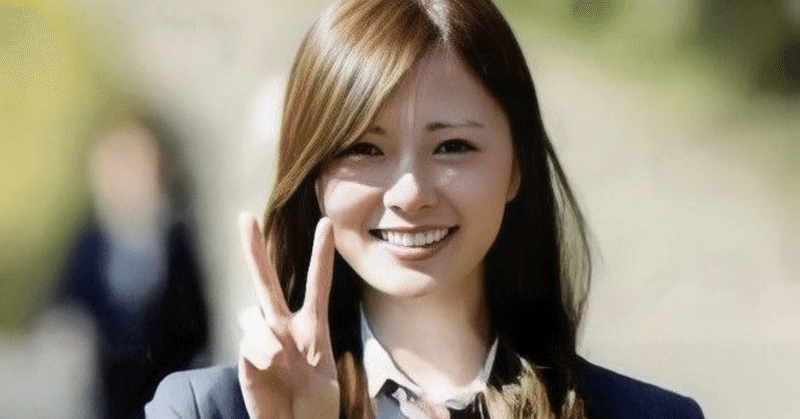

私、白石麻衣は晴れて卒業式を迎えたのだ。

さて、晴れて卒業をした私だが、

こんな所を何故歩いているのかと言うと

この3年間頻繁に足を運んだ場所と、そこにいる恩師に一言感謝をとでも考えているのだ。

みんな寂しい寂しいと口を揃えて言うが私に言わせればそんなの甘いとしか言わざるを得ない。

直接感謝を伝えてこそ、初めて相手に思いが伝わるのだ。

そう。決してどうせ暇だから時間を潰そうなどとは考えていない。

その目的地は校舎の入口からは少し離れた、2階の職員室横に位置している。

入口から階段までの長い廊下をパタパタとスリッパの音を立てながら歩いていく。

この制服も、このスリッパももう二度と袖を通すことがないと考えると少し物寂しくも感じた。

階段に辿り着き、少し登ると踊り場には下級生が昨日作ってくれた『卒業おめでとう🌸』の文字がある。

先輩の卒業式など大して興味もないだろうに、黒板アートや彩られた廊下など後輩達は私達を華々しく送り出そうと頑張ってくれたようだ。

階段をのぼり切り、2階校舎を少し歩くと職員室。

そして、もうひとつ先の部屋がお目当ての場所だ。

部屋の扉の前に経ち、

斜めになっていた卒業ブローチを正す。

「よしっ。」

鉄製の冷えた取っ手に手をかけ、

カラカラと音をたてるドアをスライドさせる。

「お邪魔しまーす。」

春だと言うのに今日は気温がかなり低い、

寒さを嫌ったかこの保健室は暖房が効いていた。

「お、そろそろ来ると思ってましたよ。」

私がやってきたのは保健室。

そしてお目当ての人は、湯気の立つカップを片手にパソコンに向かっていた。

回転式の椅子に座っていた先生はパソコンから目を離し椅子を回転させ座ったままこちらに向く。

「卒業式後ろで見てましたよ、ガチガチでしたね。」

私を小馬鹿にすると、座れと言わんばかりに設置されていた木の椅子をカップで指した。

「人前に立つこと無いからね、緊張もするよ。」

お言葉に甘えて私は木の椅子に腰かける。

普段あまり使われることの無いこの椅子は

少しひんやりとしていた。

「そうですか。」

先生は席を立つと棚からカップをもう1つ取り出し、ココアの粉と傍にあったケトルでお湯を入れる。

しばしの間、保健室内を時計の針が動く音だけが埋めつくした。

今日でこの部屋ともお別れか。

隅々まで目に焼き付けようとあちこちを見回す。

「そんなに見回して、どうしたんですか?」

ココアを作り終えた先生は、いつの間にか取り出していた小さなスプーンでカップの中をカチャカチャとかき混ぜながら近づいてきた。

「どうぞ、外は寒かったでしょう。」

「ありがと。」

淹れたてのココアは素手で持つには幾分か熱すぎる、私は萌え袖スタイルでカップを掴んだ。

「桜も咲いてるのに...予報じゃ雪が降るとか。」

先生は外を眺めながらポツリと呟く。

「いいじゃん、それも風情だよ。」

「お、難しい言葉知ってますね。」

外を向いていた先生は、

驚いたような表情でこちらを向いた。

「卒業したんだから私ももう大人です。」

「バカにしないでください。」

そうだ、私はもう大人なのだ。

おいそれとバカにしていい存在ではない。

「それはそれは、大変失礼しました。」

そう言うと、

先生はまた桜の舞う屋外へと目線を動かす。

目線の先には、

私が道中に見かけた同級生達が居る事だろう。

「高校生活はどうでしたか。」

何かを惜しむような顔をしていた先生は

思い出したかのように私にそう問いかけた。

「んー、微妙かな。」

率直な感想。

正直高校を満喫出来たかと聞かれると少しバツが悪い。

友達もろくに出来なかったし、

悩み事で常に頭がいっぱいだった。

「そう言うと思いました。」

「泣きながら保健室に入って来た時はどうしようかと思いましたよ。」

「その節は...その、ご迷惑をお掛けしました。」

痛いところを突かれた。

癪ではあるが正直に頭を下げる。

「いえいえ。」

そう言い先生は優しく笑いかけた。

入学してまだ間もない頃。

クラスメイトと早速いざこざを起こした私は、

泣きながら教室を後にしこの保健室へと駆け込んだのだ。

私達と同時期にこの学校に赴任してきた先生は、驚きの表情で私を迎えたのを覚えている。

「どうかしましたか!?怪我ですか!?」

慌てた声で先生は私に駆け寄り、背中を撫でてくれた。

「わ、わたしっ、そのっ...けんっ...かを。」

まだお互いに名前も知らないというのに、

私は先生に悩みを打ち明けた。

「けんか...喧嘩ですか?」

途切れ途切れの私の声を聞き漏らすまいと先生は私の言葉一つ一つを丁寧に拾ってくれた。

「怪我はないんですね?」

先生が私にそう問いかけると、

私は言葉を返さず、頷いてみせた。

「よ、良かった...。」

安堵の声を上げた先生は言葉を続ける。

「何があったのかを聞かせてくれますか?」

まずは自己紹介でもしましょうか、と軽く自分のことを紹介し私もそれに習った。

そうして何があったのかを震えた声で伝えたのだ。

全てを聞いた先生は

「そうですか、気づけなくてごめんなさい。」

そう言い抱きしめた。

その後も先生は私に色んなアドバイスをくれた。

先生のアドバイスは、その全てがまるで患者に医者が薬を与えたかのように染みて行く。

それ以来、何かがある事にこの保健室に通い、悩み事や嬉しかったことを先生に報告しに来るようになったのだ。

回数を重ねる毎に私達は親しくなり、

私の敬語も抜け、しだいにとあるルールのような物ができた。

先生にアドバイスを求める際は「薬をください」という事、そして部屋に入る際には「お邪魔します」と言い、部屋を出る際には必ず「ありがとうございました。」と言うというものだった。

そして、先生側にもルールがあり、

「はい、お大事に。」と必ず一言添えるのだ。

入学早々、不安定な状態となった私はこの保健室を第二の家かのように扱い。心の拠り所とした。

「で、今日はどうされたんですか?」

先生の言葉で記憶を遡っていた私は現実へと引き戻される。

「先生...その、今日も薬を。」

「ん、今日も何かありましたか?」

「いや、その...」

カッコよく先生に感謝を伝えに来たはずなのに。

結局いつもの調子で先生は私の心を探る。

感謝の言葉を伝えようとするのに、

頭に思い浮かぶ言葉全てを私の想いが否定する。

私はここで、先生に何を伝えに来たのか。

私がいちばんよく分かっているのに。

それを伝えればきっと。

先生は。

「先生にも...言い難い事ですか?」

私の思考を遮るように先生はそう言い、男らしいゴツゴツとした手で手を包み込むように握った。

その手は熱いコップを握っていた私よりは少し冷たく感じる。

「先生。」

しばしの静寂を破るように、先生の名前を呼ぶ。

「はい。どうしましたか。」

先生は私の手を取ったまま笑いかけた。

今から伝えることを聞いたら、

先生は、どんな反応をするだろうか。

泣きながら駆け込んだ時のように驚くだろうか。

何を言っているんですか、と慌てるだろうか。

それとも、迷惑そうに気持ち悪がるだろうか。

いや、そんな事は無い。

先生は。

貴方はきっと。

全てを正面から、誠実に、受け止めてくれる。

「好きです、私、貴方のことが好きです。」

「どうしたら...どうしたらいいですか?」

なぜ私は貴方に何かを問うているのだろうか。

やはり私の人生は予定通りに事が進まない。

いつもこうだ。

何かを伝えようとすると言葉が詰まる。

お互いが言葉を探すように無音の時間が流れる。

ほら、貴方も呆れて返事をくれない。

こんな事なら何も言わなければよかった。

自分を責めれば責めるほど、

崩壊したダムから水が溢れるかのように涙が落ちる。

いきなり好意を伝えて泣き出すなんて、

傍から見れば気持ち悪すぎる。

やってしまった、

貴方に嫌われる━━━━

「落ち着いて、まずは深呼吸をしましょう。」

貴方はそう言うと、

包み込むように握っていた手に力を込める。

貴方が私に掛けた言葉はいつもと何ら変わりのない言葉だった。

しかし、その言葉一つで自己嫌悪のスパイラルに陥っていた私を貴方は救い出す。

深呼吸。

そうだ。深呼吸。

いつの間にか上がっていた息を落ち着けようと、大きく息を吸い吐き出す。

何度か繰り返した後、

少し震えが残ったものの落ち着きを取り戻すことが出来た。

しかし依然として涙が止まらない。

高校を卒業したのに。

もう立派な大人なのに。

好きな人の目の前で泣いて、慰められて。

私は何をやっているのだろうか。

目からこぼれた大粒の涙がスリッパを通り越し私の靴下に染みて行く。

「はい、ハンカチです。涙を拭いてください。」

この人は、どこまで気が回るんだ。

いつも私の気持ちを察して、

言葉に詰まる私を助けてくれる。

その上で、決して驕らずいつも謙虚で。

誰かの幸せを願うことが出来る。

「私の顔を見てください。」

涙を拭った私は、

乾いた目尻を擦りながら貴方の方へ目をやる。

目の前にいる貴方は、

何時になく真剣な表情で私を見ていた。

「白石麻衣さん。」

「貴方の気持ちは今の一言で痛い程伝わりました。」

「その上で。」

「ごめんなさい。」

「私には貴方を可愛い生徒としか見ることが出来ません。」

「貴方の想いに答えることが難しいです。」

『ごめんなさい。』

貴方は私の想いに正面から向き合い、

私を思いやった上で断り。

そして。

謝った。

謝る事なんて、何一つないのに。

きっと貴方は今も私のことを案じてくれている。

私はあなたのそんな優しさに。

想いに答えられない自分が情けないと

自分を責めてしまう。

そんな愚かさに。

叶うことの無い恋をしてしまった。

どうせ叶わないって、恋を自覚した時から自分に言い聞かせてきたのに。

負け戦をするタチではない自分がいることを知っていたのに。

貴方にもう会えない。

そう思うだけで、

心の内に秘めようとしていた思いがいとも簡単に溢れてしまった。

そうして案の定断られ涙を流し、慰められた。

予想の出来ていたことなのに。

振られると言うのは何とも辛く。

苦しいものなのか。

「じゃあ、最後に。」

「もう一度、抱きしめてくれませっ...んか。」

せっかく一度落ち着かせて貰ったのに。

もう一度、語尾が震えていく。

貴方との距離をこれ以上自覚したくないのに。

想いを止めることが出来ない。

「もう卒業...したっ...んです。

もう生徒じゃないっ...から、犯罪でもない。」

「私っ...このままじゃ...大学行けないです。」

震えた声で言い切った私の手を、貴方は離した。

そしてその直後、

俯いていた私の視界が真白に染まる。

優しい匂いがした。

涙を流していた、あの日の私が感じられなかった匂い。

少し緊張しているのか、

貴方の胸からの鼓動は私の頭に直接響いてきた。

「卒業、おめでとうございます。」

背の高い貴方は顔を私の耳に近づけそう呟く。

低くて、重みのある声で、

いつもの様に私を包み込んだ。

「ありがとう...ございます。」

私がそう告げると貴方は最後にポンポンと軽く背中を叩き、私から離れた。

そしてもう一度私の手を包み込む。

「辛い時は何時でもこの部屋に来てください。」

「え...いいの...?」

予想外の言葉に少し声が上ずってしまった。

「はい、構いませんよ。」

「あっ、ちゃんと許可は取って下さいね?」

先程の落ち着きのある声とは打って変わって少し慌てた様子の先生の声。

「ふふ...分かりました。」

先生の必死な様子に思わず笑ってしまった。

「やっと笑ってくれました。」

そういい先生は安堵の表情を浮かべる。

「私個人の意見としては、やはり卒業式は涙より笑顔の方が相応しいと思うんです!」

包み込んだ手に力を込めながら、

先生はいきなりそう言い出した。

「いきなりどうしたの...?」

「いいえ、なんでもありません。」

そう言うと先生は、私から手を離した。

先生は、今回も私にあった薬を処方してくれた。

涙を流した私に優しく語り掛け、

私の想いを尊重した上で未来を示したのだ。

本当にこの先生には敵わないな。

最後にもう一度保健室をぐるっと見回す。

そして先生の顔を見て、

この保健室に来た本来の目的を思い出す。

最後もいつも通り、あのセリフで。

「先生。」

「はい。」

「ありが...いや。」

『3年間、ありがとうございました。』

『はい。お幸せに。』

貴方はそう言うと、

外に舞う桜に負けないほど美しい笑顔を見せた。

随分と保健室に長居していたようだ。

校舎前にごった返していた他の卒業生達は

皆帰路につき、人の数もまばらになっている。

「あ、麻衣あんたどこ居たの!?探したわよ!」

カメラを片手に少し遠くからお母さんが走ってきた。

しまった。完全にこの人の存在を忘れていた。

「まあまあ。母さん。」

後ろからお父さんも駆け寄ってきた。

随分寒かったのだろう。

鼻はトナカイのように真っ赤に染まっている。

「ごめんごめん、校舎内を歩いてきててさ。」

「ほら、校門の前の看板で写真撮るわよ!」

母は私と父の手を取り看板前へと連れ出す。

この人の写真好きには毎度辟易とさせられるのだ。

隣の父もゲンナリとした顔つきをしていた。

ふと、父の横顔のその奥。

校舎の方へと目をやると、

保健室の窓から先生がこちらを覗いていた。

そして先生はなにやら"笑って"と口を動かし、

手で口角を上げてみせた。

誰のせいでこうなったのだと思っているのか。

余計なことばかりに気がついて、

重要なことを見逃す所は先生の悪いところだ。

『私個人の意見としては、やはり卒業式は涙より笑顔の方が相応しいと思うんです!』

ふと、つい先程先生から言われた言葉を思い出した。

「ふふっ。」

「卒業式」と書かれた看板の前に連れてこられてた私は思い出し笑いをしてしまった。

「お、麻衣!いい笑顔じゃない!」

カメラを構えたお母さんが私の笑顔を見て笑う。

「ほらお父さんも笑って!」

お父さんもゲンナリした表情から、

柔らかな笑顔に変わっていく。

「行きまーす!」

お母さんが手を上げ、写真を撮る合図を送る。

「はい、チーズ!」

写真撮影をあらかた終えた私達はようやく校舎を後にすることになった。

「最後にやり残したことは無い?」

お母さんがスッキリとした表情でそう問いかけてきた。

うーん、と考え込んだ後、私はもう一度保健室の方へと目をやる。

しかしそこにはもう、先生の姿はなかった。

「...うん、無いかな!」

「よし、じゃあ帰ろうか。」

お父さんがようやく写真撮影が終わった、とはち切れんばかりの笑顔を浮かべてながらそう言う。

「あら、雪が降ってきたわ。」

桜の舞うような春に、雪が降ってくる事は滅多にない。

「風花って言うんだっけ、こういうの。」

以前どこかのテレビ番組で話していたのを覚えている。

「お、麻衣、よく知ってるなあ。」

少し後ろを歩いていたお父さんが感心の声を上げる。

「もう大人だからね。」

得意げに胸を張る私の横でお母さんが

「そうね、帰ったらココアでも飲みましょう。」

と言葉を続けた。

「えー、またー?」

「またってなによ、今日まだ淹れてないわよ?」

「あっ。そう言えば、そうだったね。」

危うく保健室でのことを言いかけてしまった。

好きな人の前でいきなり泣いてしまったなんて、口が裂けても言えない。

「はぁ...。」

息を吐くと、白い煙となり空へと登って行った。

追うように視線を空へとあげると、桜の花びらが雪と混ざり合うようにして空を舞っている。

「よしっ、頑張ろっ!」

冷えた手で頬をピシャリと叩くと、

私は前を見直し家族三人で帰路に着いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?