お弁当が必要なくなった私が今考えること。

身近な人への感謝のお弁当(前回)に続き、お弁当の未来予想図1000字。自分のためのお弁当を悩む必要がない今、誰かをケアするお弁当というものを考え続けています。

誰かをケアできるギフトのようなお弁当。

どんなにグルメな市販弁当より、家庭の自家製(そのほとんどが冷凍食品だとしても)が記憶の中で一番と答える方も多いだろう。

幼・小・中高と弁当で育った私も、この舌で味わった弁当の記憶を遡ると、やっぱり母に作ってもらった通学弁当が理論抜きに一番である。

おいしさでは一番ではないかもしれないが、母が握るご飯1合級のずっしり重たいおにぎりは小さな"知識人"、"活動家"として駆け出すための頭と体に必要な栄養源。今につながるギフトだったのだ。

一方、自分の食生活の話になると、お弁当をめっきり食べなくなっている。

学校の人もお勤めの人も、お弁当と向き合う時間は大体が昼休みであるが、今の私は朝と晩、自宅で一日一回か二回、時間も気持ちも余裕がある時の温かい食事があれば充分。

時間的に外出先に手作りを持参する必要も、遅く帰宅してから食べるテイクアウトにも頼る必要もない生活で出番がないのだ。

お弁当は冷めたところに価値があることは承知の上で言う。折詰、松花堂、駅弁、ロケ弁。

どんなに美しくてこだわったお弁当も今は冷や飯のように冷たい目で眺めている私は残念な奴である。

お弁当を楽しむ人々の風景を眺めるのは楽しい。しかし、お弁当をひとり分だけ楽しむことがすっかり不得意になってしまったのだ。

これからの私にとって、お弁当はひとりずつ向き合う食事から、分かち合うギフトのような存在になるかもしれない。

そしてお弁当は、どんな国で、どんな形であっても、必要な人に必要な形で届き、非言語で安心やありがたさを分かち合うツールであってほしい。

お弁当が必要なくなった今、それを口にする人へのケアに関心が向いてきた。「誰かをケアできるお弁当」なんてものがあるならば素敵だ。

そもそも、お弁当の自由なあり方や適応力に感銘を受けたきっかけは、10年以上前に読んだ遠山正道さんの『見せたくなるお弁当100』だった。

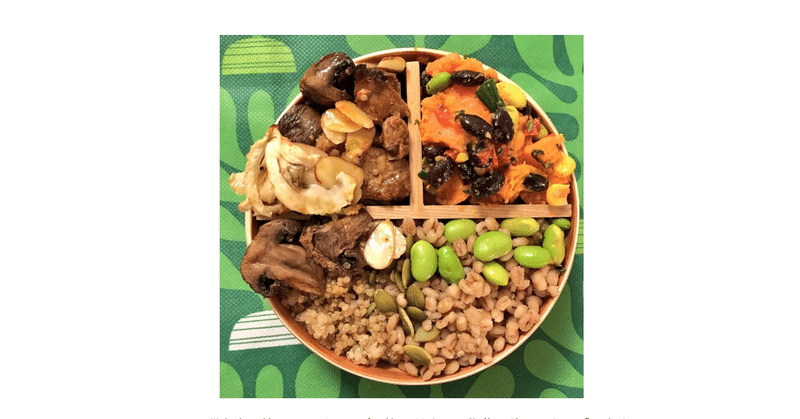

四角や丸のフォーマットに敷き詰められて、世界の味が弁当箱に収まる様子は1つの作品のように美しく写っている。家庭の弁当と同じネーミングでありながら、異国の食べ物に見えて感動した。

私も試しに弁当箱と世界の味の掛け算でアメリカの渡航先に持ち込んだ曲げわっぱに現地のお惣菜を詰めてみた「お弁当」は鮮烈で、美味しくて、楽しかった。

これはあくまで私がとらえる「自由」の一例ですが、そんな自由なお弁当の未来があれば、あなたならどう描きますか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?