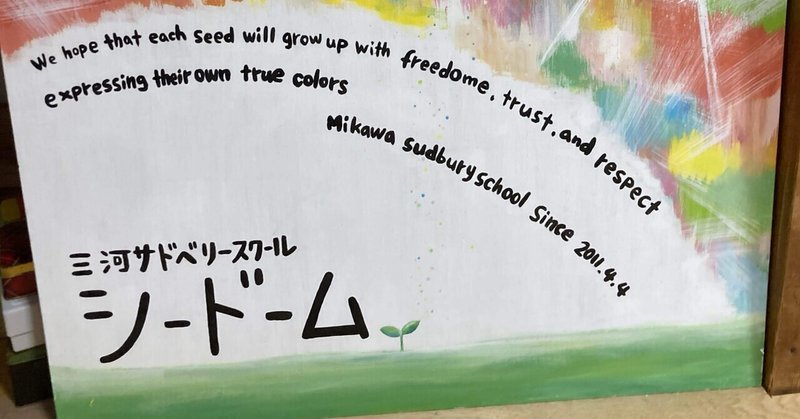

サドベリーと『学び合い』【訪問:三河サドベリースクール シードーム】

愛知県岡崎市の三河サドベリースクール シードームを見学しました。

シードームは開校から13年ほどのオルタナティブスクールです。

米・ボストンのサドベリーバレースクールの理念を参考にしたサドベリースクールの一つで、デモクラティックスクールという呼び方もあります。

シードームの理念

人は生まれながらに自ら学んでいく力を備えている。

学びは自己動機・自己管理・自己評価によって最善の形でもたらされる。

コミュニティの運営に平等に参加できる権利を持つことで、コミュニティを通した学びをすることができる。

私のサドベリースクールの印象は、以下です。

これらの理念をお題目で済ませずに、徹底して実装していること。

さらに、それを生徒が主体となって(限りなく大人の干渉がなく)やっていること。

シードームもスタッフの方が常に自分たちの教育観と振る舞いを省察し続け、これらを体現していました。

そのあたりは書籍にも著されています。

ルール

かなりの数のルールがスクールには存在しています。

ファイリングして冊子にしていたようですが見る機会を担保するため、現在は関係する箇所に貼りだす方法をとっていました。

これらルールはミーティングでの合意に基づいて作られ、必要に応じて再検討され、不必要なら削除されます。

スタッフの辻さんより

午前中はスタッフの辻さんにインストラクションをしてもらいました。

辻さんのライフヒストリーから教育観に迫るお話をしていただいたので、思わず質問にも熱が入ります。

シードームの生徒さんたちが相手の自由を尊重している一方で、私たちが目にする子どもたちが相手の自由を尊重できないふるまいをすることがある理由を尋ねました。

辻さん曰く、「自分の自由が尊重されていないから、集団の中での在り方を教えても理解はすれども納得ができないのではないか。自らが尊重される経験を重ねて、ほかの人のことを気にできるようになる。」膝を打ちました。

また、子ども観として「自ら育つ」というものを掲げていることと、スクールが存在していることの構造的な部分にも触れ、「本当に社会が台頭で民主的な場になったとき、サドベリースクールはなくなる。」という話題もありました。

主宰者登場

午後になると、主宰の黒柳さんがいらっしゃいました。

スタッフがどのようなシフトで入るのかもミーティングで決定されます。

この日はフルタイムのスタッフが1人であり、スクールの経営と運営の兼ね合いも生徒たちを含めたミーティングで話し合われるようです。

生徒さんの当事者意識が限りなく高い、というより当事者でした。

黒柳さんは穏やかな物腰の方で、たいへん丁寧に対応していただきました。

スタッフは積極的には介入をしないとはいえ、全体の穏やかな雰囲気はこの黒柳さんの人柄によるものなのだろうと伝わってきます。

一口にサドベリースクールといってもスクールによって色味はずいぶん違いそうです。(西宮はかっちりした印象でした)

それゆえ、常に見られている大人であるということをスタッフは自覚して過ごしているようです。

運営ミーティング

午後の運営ミーティングも同席させてもらいました。

13歳~のメンバー3人とスタッフ2人が対等な関係で話を進めます。

驚いたのは大変長時間にわたる話し合いを平然と行っていること。

この日は90分近くのミーティングを休憩なしで続けていました。

なぜこんなに長時間の話し合いができるのかを尋ねると、

・リラックスしているから

・いずれ決めないといけないから

・運営は大きなことだから自分自身が知っておきたいから

と、斜め上の、でも当然の回答が得られました。

運営ほどではなく、興味のさほどない領域のミーティングは眠くなるし、そもそも参加しないというものもあるそうです。

黒柳さんによると、ミーティングで進んで出てくる人はいわゆる「学級委員肌」の人であることが多いそうです。

一方、そうでない人が決して主権者意識がないということではないともおっしゃいました。

話し合いに参加すること、合意されたことを守っていくこと、これも民主的な態度であると解釈しました。

サドベリーと『学び合い』

シードームの理念を見ながら『学び合い』との関係を考えました。

①人は生まれながらに自ら学んでいく力を備えている。

②学びは自己動機・自己管理・自己評価によって最善の形でもたらされる。

③コミュニティの運営に平等に参加できる権利を持つことで、コミュニティを通した学びをすることができる。

①について、「子ども観」ととらえることができそうです。

言葉を変えると「子どもは有能である」となるでしょう。

ここで、『学び合い』の場合は「子ども集団は有能である」と考えることが多いです。

子どもの有能さが個人に内在されていると信じるのがサドベリースクールの立場、集団の関係性の中に有能さが存在すると考えるのが『学び合い』ではないかと理解しました。

②について、現在はあまり取り上げられない「授業観」における教師の役割に似たものを感じます。

授業観を取り上げなくなってきた背景として、目標の設定、環境の整備、評価は学習者自身が行えばいいんじゃないかという立場がこの②と合致するように理解しました。

③について、ここは「学校観」に関係する項目である印象です。

ここでは学校の役割に触れるというよりも、民主的な態度でコミュニティに参加することの意味を説き、それ自体を目的化しているように感じます。

その意味で「学校観」に対応する項目であるようにも思います。

さらに、「コミュニティ」に触れられているので、この③の中に集団観も内在されているとも解釈できます。

「集団は有能である」ととらえるからこそ、コミュニティから学ぶことができるのでしょう。

と、かみ砕いて読んでいくと重なるところだらけになってしまいました。

現時点では、その理念を徹底し、民主的なシステムにこだわっているところがサドベリースクールの大きな魅力なのかなというところです。

(あら?最初の印象にもどってしまった)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?