- 運営しているクリエイター

#読書感想文

書評 | 英作文ナビ

大学受験はもう関係ないし、英検1級にも合格してから時間が経つから、英語の問題集や参考書に目を通すことがほとんどなくなった。グダグダと洋書を読んだり、TEDを聞いたり、『地球ドラマチック』を副音声で聞いたりしている。だから、英語を勉強しているという意識はあまりない。

#TED

#地球ドラマチック

ただ、そのような「読む」「聞く」だけだと「受け身」というか、情報を受信するというインプットばか

これが私の優しさです

もうだいぶ前に買った本だけれども、今も手元にある一冊の本。

谷川俊太郎詩集「これが私の優しさです」。昔、私の知人が書いてくれた手紙の中で、この詩集について触れていたので、興味を持って買った。それ以来、ほかに読みたい本がないときには、適当に開いたページを少しだけ読んでいる。

(出典)

#谷川俊太郎 #これが私の優しさです #名 #集英社文庫

(pp.196~197)

谷川俊太郎さんの詩に「

ИНК教養講座SP | 中尾彬インタビュー・スクリプト公開

私は一介のカント哲学者である。

カントの著作を渉猟して、その哲学的エッセンスを抽出し、より多くの一般の読者にカントの思想を広めることに尽力してきた。

それと同時に、各界・著名人にインタビューすることを通して、多くのことを学んできた。

ИНК教養講座『大御所に聞く🎤』では数回に渡り、芸能界の大御所・中尾彬氏と語り合う機会に恵まれた。

このたび、今までおこなってきた、中尾彬氏へのイ

超📖基礎英語🙄「私は8時に学校へ行きました」

I went to school at eight. の意味を知っていますか?

「I went to school at eight.」を日本語に訳しなさい、という問題には、だいたいの人は答えられるだろう。

「私は8時に学校へ行きました」が正解です⭕。

ほとんどの人は正解できたことでしょう。

けれども、この簡単な英文は、けっこう誤解している人が多い。

日本語で「8時に学校へ行きました」

議論で愛💝を語るな!

この度、「議論で愛を語るな!」(わたしの現代新書)という本を上梓した。

課題が山積する現代ほど、多様な議論が必要とされる時代はない。

しかしながら、「人に優しい」「癒される」「共感できる!」ことばかり追求して、物事の本質に迫る徹底的な議論というものが欠如している。

議論は喧嘩ではない。殴り合いでもない。人を論破して打ちのめすためにあるのでもない。

議論とは、絶対的な真理に近づいて行

書評 | ひーさん🌙✨大切な人(わたしの現代新書)

私がひーさん🌙✨を知ったのは、歌手としてでした。もうかれこれ1年以上前のことになりますが、そのささやくような歌声に、手嶌葵を感じたのでした。

#アルバム #つぶやき次郎

その歌唱力に魅力を感じた私は、その美声だけでなく、エッセイを読む機会にも恵まれました。

最近、シリーズ・エッセイとして「○年前の出来事」という記事が定着したように感じています。

この度、断片的に発表されていた、ひ

Philosophy by Akira Yamane | 山根あきら[著]、「哲学入門」

Introduction(序論)

Why is a chair a chair? What makes a chair a chair? Is it really a chair?

When I begin to think of the mystery of its existence, I cannot help staying awake far into the night.

山根あきら | 際の美学(わたしの現代新書)

出版社の執拗な執筆依頼に根負けして、私はここに一冊の本を出版することになった。

「際の美学--美学か、それともただの派手さ? --」(わたしの現代新書、妄想哲学出版社、2024年)。

美学という学問に関して、一般読者に専門用語を用いずに執筆することは、想像以上に難儀だった。

「これ以上簡単には書くことはできないだろう」と満を持してゲラを送ると「先生、もっと簡単に書き直していただけないでし

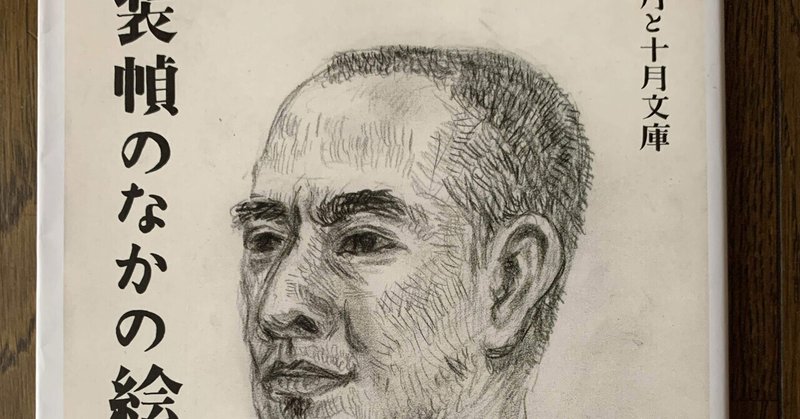

読書感想文『装幀のなかの絵』

アートディレクターという仕事を知ったのは、昔むかし働いていた店(日本の古布とアンティーク着物店)が本を出した時だった。

20年以上も前のこと。

この時一回だけの経験であり(私が関わったのはこの時のみ。店は以降も着物本を出している)現在とは違うだろう。

出版社の編集者、フリーのライター、カメラマン、そしてアートディレクターというメンバーが、本づくりのメンバーだった。

編集者は全体の構成を考え、

積ん読へ至る道 | なんでちゃんと読まなかったんだろう?

#うちの積読を紹介する

(1) 積ん読へ至る道

なんとなく自分の記事がマンネリ化しているな、と思った時には、noteが用意してくださる「お題」を眺めてみます。その中に「#うちの積読を紹介する」というタグを見つけました。

積ん読かぁ。購入した本って、購入してからすぐに読まないと「積ん読」になってしまうことがありますね。

おそらくですけど、購入した直後が「読みたい!」っていう気持ちが1番

![Philosophy by Akira Yamane | 山根あきら[著]、「哲学入門」](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138666649/rectangle_large_type_2_eeaf268d904d06c89f654075a9cbe223.png?width=800)