『進化思考批判集』PDF版「まえがき」

『進化思考批判集』のPDF版を本日出版します。ダウンロードはこちら(約32MB)、無念の正誤表はこちら

紙の本は現在絶賛印刷中。本の流通、特にAmazonへの経路は把握しきれていないので、お届けできるのはもう少し先になるかもしれません。

予約していただいている方、お待たせしまくって申し訳ありません。

【24/1/5追記:東京丸の内の丸善さんが大量に、そして進化思考と並べて置いてくださっていますありがとうございます】

この本のために出版者登録をしたのが今年の頭のことでした。

(割と簡単にできます。『進化思考』版元の海士の風が「離島の出版社」を強調していますが、印刷所(そこで雇用が生まれる)を作るならともかく、出版社を作るのは別に威張るほどのことではないように思います)

本書「あとがき」にもありますが、共著の松井実先生が同じく共著で参加している『土偶を読むを読む』を見て、もう少し広がりのある本にしようと考えてから約半年、第II部以降を加えた構成としてどんどんページ数が増えていきました。

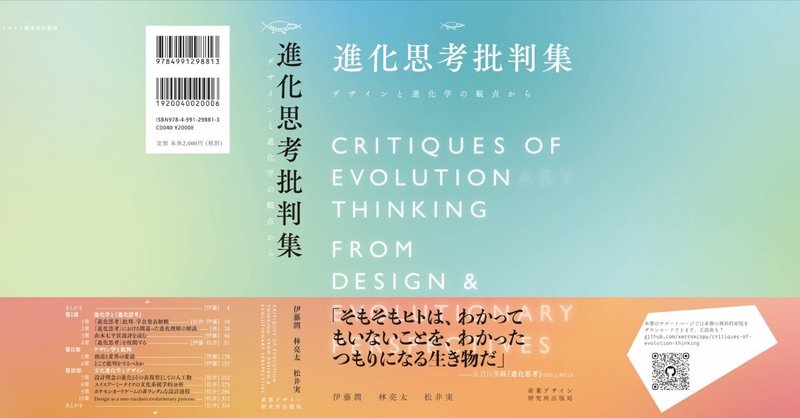

最終的には以下のような構成になりました。

まえがき

第Ⅰ部 進化学と『進化思考』

1 『進化思考』批判–学会発表梗概

2 『進化思考』における間違った進化理解の解説

3 山本七平賞選評を読む

4 『進化思考』を校閲する

第Ⅱ部 デザイン学と批判

5 創造と変異の変造

6 どこで批判をするべきか

第Ⅲ部 文化進化学とデザイン

7 設計理念の進化とその表現型としての人工物

8 スイスアーミーナイフの文化系統学的分析

9 ポケモンカードゲームの非ランダムな設計過程

10 DESIGN AS A NON–RANDOM EVOLUTIONARY PROCESS

あとがき

本は大きな紙にページを配置して印刷したものを裁断して綴じるので、

32ページ単位、もう少し細かければ16ページ単位の総ページ数になっていると印刷効率が良いので、この本は初めは32×9=288ページの予定でした。

それが原稿を書いているうちにどんどんページが増えていき、最終的には32×11.5=368ページになりました。

(今ちょっと心配しているのは、288ページ想定で設定した見開きの綴じ代が少なく読みにくいのでは…ということです)

【12/21追記:そうでもなかったです良かった〜】

第II部の第5章、第6章はnoteに書いたことも少し含んでいますが、基本的に書き下ろしです。(そのため誤植というかInDesignでの編集ミスが第6章に集中しています…)

第6章はIASDRミラノ大会と世界デザイン会議に投稿したのですがrejectされたものを日本語に戻して大幅に書き足しました。

デザイン業界の人は青ざめるくらい、面識のある方も含めて全方位的に有名デザイナーの名前が出てくるのですが、忖度なくなるべくニュートラルな視点で書くことを心がけたつもりです。

そこは大学教員なんでね。

第Ⅲ部は松井実著作集、といった趣ですが、デザインと進化について、文化進化学についてのテキストは世にあまりないのでは、ということで収録させてもらうことにしました。

特に第7集は読んでわかりにくい表現を改めてもらい、文献リストを補完したりしています。

余談ですが、真田広之と桜井幸子の『高校教師』で散々名前を聞いていた、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』をこの章読んだ流れでついに買いました。

ハッキリ言って書題の『進化思考』の批判は1章の学会発表で過不足なく終わっているので、増補改訂版が出たところで何かしようとは思っていません。

ちゃんとした内容の本になっているのであればそれに越したことはありませんし、変わらずだとしたらこの本読んでくださいと変わらずに言えば良いかなと。

それでは、定番の「まえがき」公開をしたいと思います。

InDesignからコピペするとルビを振った文字列ごと消えてしまうので、もしかしたら消えているのに気付かず直しもれていて文章が変になっているところがまだあるかもしれません(結構いっぱいあってちょこちょこ直してるんですが)。ご指摘いただけるとありがたいです。

【12/25追記:noteのルビ機能を教えていただいたのと数式的に上付き文字が入れられることがわかったので引用文献番号上付きにしました】

もし卒論やレポートに引用したい、といったような場合は、この記事ではなくなるべく紙の本かPDF版をクレジットしてください。

まえがき

Preface

伊藤 潤

はじめに

批判。

この言葉に皆さんどのような印象を持っているでしょうか?

否定や非難のように、他者を攻撃する語という印象でしょうか。「ひはん」の「はん」の音が「反」の字を想起させることもネガティブな印象を持たれる一因かもしれません。ですが、批判(critique)は学問の基本的な態度です。学問というと大仰に聞こえるかもしれませんが、あらゆる学びというものは、多かれ少なかれ「どういうこと?」「本当かな?」と思いながら見たり読んだり試したりして「なるほど!」と理解する、この過程を経るものではないかと思います。実は学校教育法では高校での教育目標の1つに「社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと」* を挙げています。

学校教育法

第五十一条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。

三 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

本書は、2021年当時「日本インダストリアルデザイン協会」に改称したばかりの公益社団法人JIDAの最年少理事長となったデザイナー、太刀川英輔さんの著書『進化思考』$${\text{}^{\text{[1]}}}$$を批判するものです。

通常、デザイナーが書く本では、自説を裏付けるために自身のデザイン事例が紹介されます。こういうことを考えることでこういうことができました、こういうものが生まれました、さあ皆さんもご活用ください、と。手前味噌とも言えますが、研究者やコンサルタントといった第三者が書いた事例紹介集には出せない説得力があります。太刀川さんが『進化思考』以前に上梓した『デザインと革新』$${\text{}^{\text{[2]}}}$$はその好例です。一方、『進化思考』では、著者自身のデザイン事例よりもむしろ、生物界の「進化」をはじめとする様々な事象を参照することによって自説の尤もらしさを裏付ける、という新しい試みがなされています。おそらく「デザイン」に興味がある人以外にも自説を届けたかったのでしょう。それが奏功し、山本七平賞なる賞を受賞するに至り、増刷を重ねているほどです。

しかし残念なことに、肝心の「進化」に対する理解が誤っており、また参照事例もほとんどが不正確であったり(例「ラジカセを超小さくした「ウォークマン」」(p.96))、明らかに誤解をしていたり(例「統合的な進化論(セントラルドグマ)」(p.275))、あるいは単純に間違っています(例「クマの一種であるコアラ」(p.119))。読了時間を無駄に喰い、タイムパフォーマンスを下げる贅肉どころか有害なノイズとなってしまっているのです。太刀川さんは「「創造性」と「生物進化」の百科事典として、何度も読み返すことができる一冊となっています」$${\text{}^{\text{[3]}}}$$と大言していますが、およそそのような水準には達していません。その分野の百科事典を独りで書けるぞと考えてしまうくらい「わかったつもりになって、実はわかっていない自分に気づかなくなる」(p.207)という慢心は、チャールズ・ダーウィンもignorance more frequently begets confidence than does knowledge$${\text{}^{\text{[4]}}}$$(無知は知識よりも往々にして自信をもたらす)と記しているように、門を入って急に視界が開けた初学者の典型的な昂揚(Mount Stupid$${\text{}^{\text{[5]}}}$$とも呼ばれます)です。

なお、参照事例が正しいかどうかは非常に重要と考えます。不正確あるいは誤りの例を挙げているということは、後講釈にもかかわらず適切な例を示すことができていないということ。これは再現性がないことを意味します。それでは科学とは呼べませんし、発想法としても心許ないものです。当書の副題に掲げた「変異と適応」一方の「変異」について、「エラー的な変異」(p.43)と書いた直後に「変異によるエラー」(p.44)と書いて循環定義をするなど、論理も破綻しています。もちろん間違いのない本などこの世に存在しないとは思いますが、あまりにも嘘だらけの非科学的で非論理的な困った本と言わざるを得ません。

主に進化学や生物学について問題のある部分を取り除くと、少し厚めの創造性教育の本となるでしょう(創造性を養うことも学校教育法で目標とされています。前頁脚注)。『進化思考』の掲げる「変異と適応」は創造性教育の分野で言う「発散と収束」、またいわゆる「デザイン思考」界隈では「ダブルダイアモンド」と表現されるオーソドックスな考え方です。ですから基本的な方向性としては大いに賛同できるところですが、それならば別にこの本でなくても良いということになります。

日本で出版される本には「図書コード」が設定されています。本の裏表紙のバーコードの下に値段と共に印刷されている、Cから始まる5桁のコードです。『進化思考』ではこの「図書コード」が「C0034」と設定されています。下2桁は本のジャンルを表していて、例えば「14」なら「宗教」を、「45」なら「生物学」を、「34」は「経営」を表します。このコードは出版者が自由に設定できます(本書は「40」の「自然科学総記」としました)。『進化思考』は「34」を選んでいるので、「ビジネス書です」と自ら宣言したことになります。その一方で、「学術賞」を受賞し「文理を超えた学術的な評価をいただ」$${\text{}^{\text{[3]}}}$$いた書である、というスタンスを取っています。喧嘩屋が「ストリート最強」を自称するのは自由ですが、あらゆる格闘技の頂点に立った、みたいなことを言いだしたとしたらどうでしょう。力士も空手家もボクサーもその腕を路上では振り回していません。彼らの土俵に上がって闘う必要があるでしょう。それと同じで学術的に認められたかのように喧伝するのであれば、学術の民の目が光ることは避けられません。

創造性教育をもっと普及させたい、という思いには共感します。しかし、目的は手段を正当化しません。STAP細胞があれば再生医療に役立つからといって、実験データの改竄は正当化されません。主義主張先行の誤った学説を採用した結果、多くの人的損失と共にソ連と中国の農業に大打撃を与え飢饉を引き起こした「ルィセンコ主義」という悲劇も人類は経験しています。創造性教育が人類にとって有益だとしても、擬似科学を流布することは否定されるべきです。

本書は当然ながら『進化思考』の読者、あるいは興味を持った読者に対して最も有益に機能します。『進化思考』のどこがどう誤っているか、だけでなく、どう直せば良いか、あるいは理解を深めるためには代わりに何を読めば良いか、つまり改善案と代替案も本書は示しています。そういった意味では『進化思考』未読者も本書単体でも充分に読むことができると思います。またデザインに関心がある読者のためにも有益であるよう、デザイン分野における批判についても頁を割きました。ビジネス書としてはあまりお役に立てないかもしれません。

『進化思考』はNOSIGNER株式会社が41類で商標登録(第6242922号)しています。「進化思考」という語は三中信宏先生が『進化思考の世界』$${\text{}^{\text{[6]}}}$$という書籍を2010年に出しているのに、仁義も切らずに商標登録している、という批判がネット上でありました$${\text{}^{\text{[7]}}}$$。太刀川さんはその後三中先生とお話をされ、「「三中先生があらゆる用途で進化思考という言葉を使う上で一切の制限をしない」ことをご本人にお伝えして」$${\text{}^{\text{[9]}}}$$いるそうですが、今後太刀川さんが亡くなったりNOSIGNER社が他人の手に渡ることがあったりするとややこしいことになる可能性は残っているようにも思います。なお、本の題名については「朝バナナ」事件の判例$${\text{}^{\text{[10]}}}$$があり、商標侵害にはならないという理解が一般的のようです。

批判への批判へ

批判をする本を出す以上、私たちもまた批判され得ることは承知しています。

まずこれまでの他の批判本に対してやれ「寄生本」だの「便乗商法」だのと言う人が現れるのを見ているので、本書は電子書籍版を無料として出版します。『進化思考』は増補改訂版を出版するようですが、もし大幅に改善された内容になったとしても、初版本を収蔵した図書館の多くは増補改訂版までは購入しないでしょう。別の本である本書なら図書館に並べてもらえる可能性があるので、紙の本を作りました。材料費や印刷費、また流通にかかる費用があるので無料にはできませんが、ハードカバーにはせず、価格を抑えました。

批判という行為そのものに対する「自由な発想を妨げるな」という批判も想定されます。しかしそれは見当違いです。批判的思考は「自由な発想」つまり「発散」に対する「収束」、『進化思考』に則って言えば「適応」に相当するものでしょう。学術あるいは研究というものは、「自由な発想」で考えた仮説に対して、それを支持する証拠はあるか、矛盾はないか、他の人が既に唱えたことと同じことではないか、と様々な角度からの検証をします。それに耐えたものだけが残るのです。少なくとも大学の卒業研究、卒業論文で経験すべきものですが、この自説を鍛える過程こそが学問や研究の醍醐味ではないかと思います。

「重箱の隅を突ついてどうする」という批判も想定されますが、ミース・ファン・デル・ローエの言葉(とされる$${\text{}^{\text{[11]}}}$$)「細部に神が宿る」(p.244)を太刀川さん自身が引用しているので、細部までの入念な検証はむしろ推奨される筈です。そもそもこんなにも突つける隅だらけの「カドケシ」のような重箱なのが問題でしょう。

「正しいかどうかなんて学者が騒いでいるだけではないか」という批判(と呼べるのかわかりませんが)もあるかもしれませんが、一般的に「学者が騒いでいる」場合はかなり問題がある状況だと考えていただく必要があると言えるでしょう。

「世の中が表層的な反知性主義・反教養主義に流れること、あるいは似而非教養の毒に晒されることに対して強く抗うことは、分野を問わず全ての研究者・学会の責務」$${\text{}^{\text{[12]}}}$$ですが、実際のところ、「学者」すなわち研究者にとって、擬似科学を相手にするのは「雪かき」$${\text{}^{\text{[13]}}}$$に近いもので、誰かがしなければならないけれど、やったところで得をするわけではない、面倒な重労働です。ブランドリーニの法則(the bullshit asymmetry principle)$${\text{}^{\text{[14]}}}$$として知られるように、出鱈目に反論するのに必要なエネルギーは出鱈目を生み出すよりも桁違いに大きいのですが、擬似科学を矯正したところで科学を前進させるわけでもないので研究者としての「業績」としてはほとんどカウントされません。研究者の時間も有限なので、そのようなことに時間を使わずにスルーしたいのが本音です。にもかかわらず、敢えて声を挙げるのですから、相当酷いということなのです。場合によっては研究者の集まりである学会が批判を行うこともあります$${\text{}^{\text{[15]}}}$$が、これは稀なことで、ほとんど研究者個人の義務感による自発的な行動$${\text{}^{\text{[16]}}}$$$${\text{}^{\text{[17]}}}$$$${\text{}^{\text{[18]}}}$$に委ねられているのが現状です。「科学」というと自然科学系だけの話のように思われるかもしれませんが、scienceの最初期の訳語は「学問」であり(本書p.182参照)、人文系も含みます。日本語研究の分野でも「「新説」発見の高揚感を伴って」「単なる「思いつき」を、何の論証もなく示すもの」が巷に溢れているという問題が指摘されています$${\text{}^{\text{[19]}}}$$。最近では考古学の分野で「土偶の正体を解明した」とする思いつき本がNHK等で取り上げられ、大手出版社(小学館)がその本を元に作った図鑑が全国学校図書館協議会選定図書となって学校教育に入り込んでしまうという事案がありました。この本は『土偶を読むを読む』$${\text{}^{\text{[20]}}}$$という本で徹底的に検証論駁されています。

疑似科学に踊らされないために、読み手がリテラシーを向上させる必要があるのは勿論ですが、それができる人はそもそも踊らされないはずですし、疑似科学にハマってしまった人を折伏して改宗させるのはなかなか難しそうです。むしろサイエンスコミュニケーションとしては、疑似科学に対してハッキリとダメ出しをすることで、大多数の「SNSで勧められてたけど本当かな…?」「なんかちょっと変な気がするけど…」と不安を抱いていたり、うっすら勘付いている人たちに「その通り、あれはおかしいんですよ」と伝えて安心させてあげることが社会のために重要だと思います。それを繰り返していくことで社会全体のリテラシーも底上げされていくのではないでしょうか。

また私たちのうち2名はデザイナーでもあり、「学者」だけが騒いでいるのではなく、デザイン業界内から声を挙げていることにも意味があると思います。

執筆者について

この本の編者である伊藤は生物学(農学)とデザイン(工学)のダブルマスターの研究者です。東京大学の理科Ⅱ類から農学部に進み、園芸学研究室で修士論文を書きました。植物の研究しかしていないため動物については詳しくありません。修論の実験ではネガティブデータしか出せず生物系研究の道に見切りをつけたので、研究者の皆さんには敬意を抱いています。その後はデザインの世界を志向し建築学科に編入(学士入学)、建築構法系の研究室(太刀川さんの大学院時代の指導教員の隈研吾さんも在籍していました)を卒業後、千葉大学の大学院デザイン専攻に通い、7年間のインハウス(企業内)デザイナー経験を経て大学教員になりました。教員業の傍ら東大の建築学科に戻り博士論文を書きましたが、博士課程入試面接の場に教授として隈さんもおられたので、言うなれば太刀川さんと超広義の同門です。

松井実さんはその隈研吾さんが東京大学に移籍した後を引き継いだ慶應義塾大学建築学科のダルコ・ラドヴィッチ研究室を卒業した、太刀川さんの直系の後輩にあたる人です。その後千葉大学の大学院で文化進化について研究し、博士論文を執筆(その論文を本書10章に収録しています)、インターン先のデザイン・イノベーション・ファームTakramでは「ダーウィン」のあだ名で呼ばれていたようです(本人以外からの証言も得ました)。インハウスとフリーランスのデザイナー経験を経て、伊藤と同時に東京都立産業技術大学院大学に着任しました。伊藤だけではこの本は生まれていませんし、松井さんだけでも本にまではならなかったでしょう。先述の『土偶を読むを読む』にも共著者として名を連ねています。

林亮太さんとは今回の騒動で知り合いました。武蔵野美術大学で「生態学」の授業を担当しているということで、伊藤と松井とは別に本書2章の元となる解説記事を書いていたので、お声がけして共著者となっていただきました。琉球大学農学部を卒業後、東京大学の新領域創成科学研究科を修了、ウミガメや鯨類に付着するフジツボ類に関する研究で千葉大学で博士号を取得されています。ご本人は「進化生物学者かと問われると自信を持って「そうだ」とはあまり言いたくない感じの、どちらかといえば生態学者と自信をもって名乗れるようになりたい記載分類学者寄りのフジツボ研究者」と自認しているとのことです。

本文は記名で書いていますが、「編者」=伊藤、「筆者」=松井、「評者」=林、と一人称も使い分けています。「著者」は太刀川さんを指します。この本のことは「本書」と書くことがあり、『進化思考』のことは「当書」とも書きます。

この本について

この本は3部構成となっています。

第Ⅰ部は、主に進化学の観点から『進化思考』を批判します。発端となった日本デザイン学会での発表の梗概「文化進化学と生物学の観点からの書評と改訂案」をはじめ、オンライン上で既発のテキストを加筆修正したものが中心となっています。私たちの言いたいことの要旨は第1章(学会発表梗概)に詰まっています。その後は進化に関する理解がどのように誤っているか、の解説、「名誉ある学術賞」$${\text{}^{\text{[3]}}}$$とする山本七平賞についての検証と続きます。最後は問題があると考えられる箇所の指摘リストです。これもオンライン上で発表したものに大幅に加筆修正を加えています。その驚くほどの多さから、決して「生物進化に関する一部をとりあげて批判するのではな」$${\text{}^{\text{[8]}}}$$いことがお分かりいただけるでしょう。書く側は途中でうんざりして読むのに疲れてしまっているので、その気になって見ればおそらくもっと指摘すべき箇所があるように思います。

第Ⅱ部は、あくまで「進化論をアナロジーとしてい」$${\text{}^{\text{[9]}}}$$るだけだ、としても躱すことのできない問題点、進化学者の監修によって進化学的に妥当な書き方に改善されたとしても解消されない問題点を挙げます。「進化学徒が騒いでいるだけでは?」と思う方はここから読み始めていただくと良いかもしれません。「創造」や「変異」の語の用法の破綻と、ヒューマンエラーに関する先行研究を一切参照していないことによる欠陥と剽窃の疑いについて指摘します。また日本のデザイン界での批判事例と私たちの学会発表後の顛末を紹介します。

第Ⅲ部は松井さんのデザインの進化に関する学術論文を集めています。文化進化学をデザイン学の分野に応用するという、「もうひとつのありえたはずの進化思考」が垣間見られる内容となっています。最後の英文の博士論文は紙面が限られているため字が小さくなっており、また図版も紙書籍では白黒ですが、電子版はカラーですので、そちらも参照してください。

この本では『進化思考』の本文を引用した箇所、あるいはオンライン上の太刀川さんの発言などは「書体がこのように変わって」(p.初版第1刷の頁数)います。2行以上の場合は次のように引用しています。

進化という語感は、前よりも良くなる進歩的現象だと誤解されている。しかし実際の進化は必ずしも進歩ではなく、ランダムな変化の連続だ。(p.74)

また、このように字下げされていても書体が同じ場合は『進化思考』以外からの引用です。また左側の傍線はありません。

この「まえがき」は「ですます調」で書いています。「批判集」という厳しい題を掲げたこの本に少しでも親しみやすさを与えたい、という思いもありますし、断定を避け、我々も批判に対して謙虚でありたい、という思いもあります。第26代東大総長の蓮實重彦さんは「学問の世界においても、「だ・である調」に含まれるある種の排他性が、あたかも語られている事実の有無をいわせぬ真実性の保証であるかのよう」$${\text{}^{\text{[21]}}}$$だと指摘しています。『進化思考』に多く見られる断定的な言い切りがまさにこれに相当するでしょう。それに対する批判として「ですます調」が相応しいようにも思います。とはいえ、本文は既発のテキストを元にしていることもあり、「だ・である調」を採用しました。蓮實さんも結局「だ・である調」を続けていらっしゃいますし。

各章の文章は執筆者3人で相互にチェックしていますが、最終的には執筆者それぞれが文責を負います。また表記の統一性に関しては、主に漢字について、なるべく開き(ひらがなにしたい)ルビをふりたい派の松井と、成る可く閉じたい(漢字にしたい)派の伊藤とで一種の宗教戦争となりそうだったので、本単位での統一は諦め、執筆者単位で各自が統一を図ることにしました。ご容赦ください。

批判≠嫌い

最後に、批判に対する大きな誤解を解いておきたいと思います。次の文は、「『進化思考』を読み解く問いのデザイン」というイベントにおける太刀川さんを含む鼎談(3人でのトークのこと)でのやりとりの一部だそうです。

続いて編集長の安斎が、「天の邪鬼な質問なんですけど…」と言いながら掲げたのが、「めちゃくちゃ嫌いな人が書いたと思って、『進化思考』をあえて批判するとしたら?」というテーマでした。$${\text{}^{\text{[22]}}}$$

批判というのは好き嫌いでするものではありません。好きの反対は嫌いではなく無関心。編著者の伊藤は太刀川さんとは特に利害関係はありません。仕事やクライアントを取り合ったこともなければ、デザイン賞の審査をする側/される側となったこともありません。JIDAにも入っていません。太刀川さんのことを知ったのは、まだNOSIGNERの名のみで活動されていた頃で、東京ビッグサイトでの展示会などでユーモラスな干瓢のキャラクター「かぴょ丸くん」が描かれた干瓢うどん$${\text{}^{\text{[23]}}}$$をよく目にしていました。また東日本大震災後のwikiサイト「OLIVE」$${\text{}^{\text{[24]}}}$$の素早い立ち上げはリアルタイムで見ながら感銘を受けたものです。ただ、それとこれとは話が別。是是非非謂之智(是を是とし非を非とする之を智と謂ひ)、ダメなものはダメです。

この本は壮大なる「ボケ」(p.76)に対する全力の「ツッコミ」(p.76)です。ステツク天天、ステツク天天。当初の計画より64頁も増え、3ヶ月以上もお待たせしてしまいましたが、ようやく開演となります。出囃子にはチャールズ・ダーウィンと同郷・英国の誇るアイアン・メイデン13枚目のアルバム『Dance of Death』(2003)から「No More Lies」をリクエストしたいと思います。

Iron Maidenのこのアルバム『Dance of Death』のツアーをさいたまに建築学科の同級生と観に行って珍しくグッズ売り場に並んでTシャツを買い前座のArch Enemyの途中で2人とも気持ちよく寝落ちして「爆音のメタルはよく眠れるよね」とか言ってたの20年も前なのか…と愕然とする著者近影

参考文献

太刀川英輔(2021)進化思考:生き残るコンセプトをつくる「変異と適応」.海士の風

太刀川瑛弼(2016)デザインと革新.パイインターナショナル

NOSIGNER(2023)進化思考.https://nosigner.com/shinka

Darwin C(1871)The descent of man and selection in relation to sex.John Murray.1.3

Weinersmith Z(2011.12.28)Saturday morning breakfast cereal.https://www.smbc-comics.com/comic/2011-12-28

三中信宏(2010)進化思考の世界.NHK出版

塩谷舞mai shiotani@ciotan(2022.8.16)[驚くのは、この本が出るずっと前から「進化思考」という言葉は生物系統学者の@leeswijzer 先生が使用していたのに、著者は「進化思考」で教育分野での商標登録をして、参加費15万円のセミナーも自主開催していること。良いメソッドであれば参加費は問題ないと思うけれど、https://j-platpat.inpit.go.jp/t0201].Twitter.https://twitter.com/ciotan/status/1559390291743744000

河田雅圭(2023.12.01)増補改訂版の協力にあたって 監修者.『進化思考[増補改訂版]』─増補改訂版の協力にあたって 監修者 公開.note.https://note.com/amanokaze/n/n1087d84f42c8

太刀川英輔(2023)「進化思考」のこれからについて.https://note.com/shinkalab/n/n12df37960d27

東京地方裁判所民事第47部(2009)平成21年(ワ)第657号商標使用差止等請求事件.最高裁判所.https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/038173_hanrei.pdf

加藤哲弘(2003)ヴァールブルクの言葉『親愛なる神は細部に宿る』をめぐって.人文論究.53(1).15-28

矢田勉(2020)日本語学会の社会的役割と『日本語学大辞典』.日本語の研究.16(1).35

望月昭秀(2023)はじめに.土偶を読むを読む.文学通信.5

Brandolini A@ziobrando(2013.01.11)[The bullshit asimmetry: the amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.].Twitter.https://twitter.com/ziobrando/status/289635060758507521

日本物理学会(2006)「ニセ科学」とどう向き合っていくか?.第61回年次大会.http://w4.gakkai-web.net/jps_search/2006sp/symp.html

天羽優子,菊池誠,田崎晴明(2011)「水からの伝言」をめぐって.日本物理学会誌.66(5).342-346

安井至(2006)「水からの伝言」と科学立国.化学と工業.59(9).953-954

左巻健男(2007)水はなんにも知らないよ.ディスカヴァー・トゥエンティワン

矢田.前掲書.37

望月昭秀(編)(2023)土偶を読むを読む.文学通信

蓮實重彦(1998)言葉による知性の擁護.知性のために.岩波書店.xii

CULTIBASE(2021)探究とは、専門性の枠内に閉じ込められない横断的な活動である—太刀川英輔さんに聞く創造力の育み方.https://www.cultibase.jp/articles/7133

小山商工会議所(2010)KANPYO UDON.https://www.oyama-cci.or.jp/kanpyou

OLIVE PROJECT(2011)OLIVE.https://sites.google.com/site/olivesoce/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?