オムライスと創作料理#11「見開きに収める」

今回は文字数の話を。

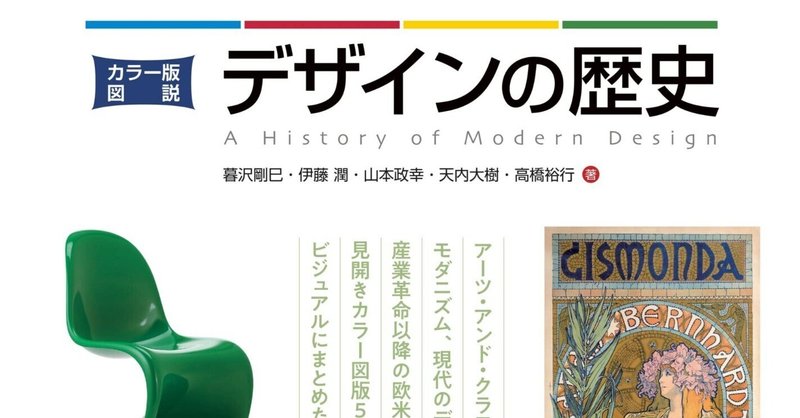

『カラー版 図説 世界デザイン史』は『カラー版 図説』シリーズの本なので、初めから見開き完結スタイルであることは決まっていたが、図版の数や文字数は統一しているわけではないとのことであった。

執筆を終えて痛感したことだが、見開き完結スタイルはとても難しい。

字数制限の中で情報量を多くしつつも読みやすい文章としなければならない。

4コマ漫画や短編小説が難しい、というのと同じだと思う。

削ぎ落しが必要なのだ。

ものづくりもそうかもしれない。

「軽薄短小」に作る方が技術力が要る。

だが困ったことに、ふつう長大重厚なものの方が評価(報酬も)が高い傾向にある。

好き勝手に書ける字数制限のない長文はむしろ楽チンだ。

楽チンは言い過ぎかもしれないけども。

とりあえず、既存の建築史のシリーズに合わせ「1行25字」ということで企画は進んでいった。

手元の資料を見返すと、2022/4/28の時点でも「本文は25字×68行(4段分)=1700字とする」ということになっていた。

それが最終的には26字×68行となった。

68文字増えたのだ。

それもドサクサにまぎれて。

執筆と編集が佳境に差し掛かったあたりで校正用PDFの暮沢先生の担当ページが最後3行ほど余白が生まれたタイミングがあった。

オンライン会議中、一同かすかに「おや?」という感じになったことがあるのだが、1行の字数がわずかに増えていることに気付いたのは字数オーバー常習犯だった私だけかもしれない。

「あれ?このページとこのページ、最後ギリギリ収まった??」と思い、1行の文字数を数えてみて気付いたのである。

いや「常習犯」といっても書くべきことが多すぎるテーマ担当だったから仕方ない。筈だ。

ともかく、そんな文字数オーバーの原稿を受け取ったグラフィックデザイナーが「1行25字だと収まらないページがあるからちょっと文字間(字送り)を詰めて26字にするかぁ…」と設定を変えたのだろう。

68字増えたのだから、元の規定通りに書いてあるページはそりゃあ3行空くはずである。

よくレポートや入試の小論文、あるいは印刷用原稿で「240字」やら「1500字以内」といった文字数の指定があると思う。

解答用紙に数百字の原稿用紙的なマス目がある場合、字数というものは厳密である。

ところが、文章というか段落が分かれるものは改行位置によって字数は収まっていても紙面に収まらない、ということがある。

句読点も改行位置にある場合は1文字得をする(「ぶら下げ」をする設定に限るが)。

また、横書きの場合、英単語が入ると文字数は大きく変わる。

等幅のフォントは別だが、基本的に大文字のアイ(I)や小文字のエル(l)の字幅とエム(M)やダブリュ(W)の字幅は全然違うのだ。

Webデザインをする方はご存知かと思うが(Webに限らない組版用語だが)、欧文にはMの幅を基本とする「em」という単位(日本語の「全角」に近い)があるくらいなのである。

同じ6文字の英単語でも

little

と

member

では倍くらい幅が違う。

さらに文中に図版への参照が入る。

「▶22-6」みたいな。

これはフォントサイズを少し小さくする設定になっている。

ここでも1行の文字数がズレる。

そんなわけで、組版してみないと正確に何文字書けるかはわからんなと思いながら原稿を書いていた。

私もデザイナーとしてチラシや冊子などのデザインを手がけることがあるが、組版の綺麗さ、特になるべく1行の文字数は多めにし、読点(。)より右側を広く空けたくない、という意識がはたらく。

文章の再構成や類義語の選択によってなるべく最終行の文字数を多くしたいと思うのがグラフィックデザイナーの性質なのではないかと思う。

書き手の側でも組版した後の状態を気にしている人は当然いて、桑沢デザイン研究所出身の小説家・京極夏彦さんは組版した後の状態を見て文をに手を加えるのだとか。

以下リンク。

京極夏彦氏はここまで「読みやすさ」を追求していた

版面の細かい制御のため、InDesignで小説を執筆

京極夏彦氏が一挙公開、ルビと禁則処理の法則

文字詰め、改行、記号などを整理して今のスタイルに行き着いた

また、書き手としては1文字でも多く情報を詰め込みたい、という欲求があると思う。

1行使えると使えないでは随分と話が変わってくる。

グラフィックデザイナーの山本先生はもちろん、私そして天内先生は情報量をとにかく埋め込みたい!という執念で書いてたフシがある。

私の担当ページでは段落の最終行で10文字以上残している箇所はあまりないのではないかと思う。

そこの苦労の跡も楽しんでいただけると幸いである。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?