【FAB】第1回《Shiyana,Diamond Gemini》奮闘記

1.前書き

初めましての方は、はじめまして。ペロペロ男爵と申します。

今回は、Flesh and Blood TCGにて現在私が愛用しているヒーロー、

《Shiyana,Diamond Gemini》のデッキを解説いたします。

先日、目標としていましたArmoryイベントで3-0を達成しましたので、

最低限戦えるデッキリスト、プレイ内容の解説が出来るかなと

思って書き始めました。

4/17 あずまや Blitz Armory

— ペロペロ男爵@YouControl (@PeroPero_D) April 17, 2023

使用:Shiyanahttps://t.co/dPY5NA29zz

R1:Fai 〇

R2:Riptide 〇

R3:Lexi 〇

🔥3-0 🔥

成し遂げました🥰コミュニティの皆に感謝!

これでShiyana使いを名乗れるかな?

実はDromaiでも全勝した事なかったので、初Armory3-0だったりします(笑)#fabjp #fabtcg https://t.co/0VH9XiKprF

……と意気揚々と記事の下書きを始めてから若干放置していたところ、

その後のArmoryイベントでは1-1-1とか1-2とかの散々な結果を量産して

しまったので、自身の復習も兼ねて現在のデッキ構成やプレイ時に

考えている事を書き出して、今後の検討の材料にする方向に

記事内容を方針転換していきたいと思います。(予防線)

また、念のため最初に言及しておきたいのですが、

《Shiyana》デッキはカードが高額なわりに、特に強いわけでも無いため

普通にFABを楽しみたい方には、決してオススメ出来ません!

という点です。

後述のデッキリストには、よく名前を聞く強力な汎用カードや

Specializationとかも沢山入っていて普通に戦えそうに見えるかも

しれませんが、これは《Shiyana》で取れる戦略の幅が現状少なすぎるため、他に頼れるものが無いから採用しているという事情があります。

そしてそれらは、他のヒーローで使った方が強く使えると思います(悲)

なので、あくまでこの記事は、

筆者の1か月強に及ぶ悶絶の結果を楽しんでいただくか、

普通のカードでは満足できなくなったカードゲームジャンキーな方

にお楽しみいただければ、という思いの元で執筆しております。

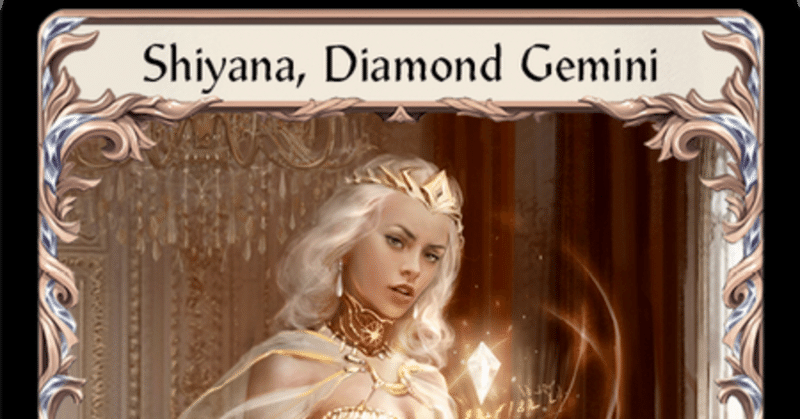

2.《Shiyana,Diamond Gemini》is 誰?

それでは本題に入りましょう。まずはヒーローカードの紹介から。

Shapeshifter Hero - Young

あなたはデッキに任意のヒーローのspecializationカードを含めることができます。

あなたのアクションフェイズ開始時、Shiyanaは次のあなたのターンの開始時まで、対象のヒーローのコピーとなり、「あなたが所有するカードは、他のクラスタイプに加えて、あなたのヒーローのクラスである」を得る。

知性: 4

体力: 20

《Shiyana》は「Shapeshifter」のクラスを持つBlitzフォーマット限定の

ヒーローです。その最大の特徴は

「デッキに他のヒーローのspecializationカードを搭載可能」

という点になります。

《Rhinar》が【Intimidate】でこちらの手札を吹き飛ばしながら

1ターン目からぶっ放してくる、あの《Alpha Rampage》だろうが、

《Bravo》が《Show Time!》でサーチして【Dominate】を付与したり

《Pammel》を合わせたりしてくる恐怖の《Crippling Crush》だろうが、

《Shiyana》は全部デッキに入れる事ができます。

これを説明すると多くの方は

「何それすげえ!最強ヒーローじゃん!」

という反応をしていただける事が多いです。

これは実際に使ってみるとよく分かるのですが、

Specializationはそのヒーローで使ってこそ最高のパフォーマンスを

発揮するカードであり《Shiyana》で使った場合、その出力は

大幅に低下するのです。

このSpecialization問題などを含めて、《Shiyana》長所、短所を解説すると

以下のようになります。

■短所1:Specializationに対応するヒーロー能力が必ず使える訳ではない■

前述の説明を思い出して下さい。

《Rhinar》が【Intimidate】でこちらの手札を吹き飛ばしながら

1ターン目からぶっ放してくる、あの《Alpha Rampage》だろうが、

《Rhinar》の【Intimidate】はカードテキストに書いていない限りは、基本的にヒーロー能力である「ランダムに手札を捨てた際にパワー6以上のカードであった場合に誘発するintimidate」によって発生します。

《Bravo》が《Show Time!》でサーチして【Dominate】を付与したり

《Pammel》を合わせたりしてくる恐怖の《Crippling Crush》だろうが、

《Bravo》の【Dominate】は、自身のヒーロー能力によって付与されます。

そして、《Shiyana》は彼らではありません。

という事は、《Shiyana》の使う《Alpha Rampage》は

ただ追加のディスカードコストが掛かるだけの9点アタック、

《Crippling Crush》は【Dominate】の無い11点アタック、

となってしまいます。

これでは、相手は手札4枚使って1ターン防御に専念すれば、

なんの工夫もなくSpecializationによる攻撃を防げてしまいます。

例として挙げました高攻撃力のSpecializationは、ヒーロー能力と合わせる事で相手に防御されづらくなり、結果的に本体にダメージを通しやすくなっているから強力なのであって、単体で使ったのであれば、大幅に価値が低下してしまいます。

いやいや、ペロペロ男爵さん、《Shiyana》には隠された能力があるでしょと。相手のヒーローをコピーできる能力が。これで必要なヒーロー能力を

持ってこれるでしょと。

確かに、相手が《Rhinar》なら自分もフルスペックの《Alpha Rampage》が

撃てますね。

でも、対戦相手はどのヒーローを使ってくるか分からないですし、

それなら《Shiyana》じゃなくて《Rhinar》使えばよくね?

となるのが真理です。

※因みに一番コピーしたい相手は《Ira》です。無駄なシーンが無い。

そして、この「《Shiyana》は各ヒーローではない」という部分が

次の問題点につながります。

■短所2:Specializationは使えても各クラスのカードは使えない■

そう、《Shiyana》のクラスは「Shapeshifter」です。

「Brute」でも「Guardian」でもありません。

ということは、デッキ内に他ヒーローのSpecializationと同じクラスの通常カードを入れる事や各クラスの装備品を使う事も出来ません。

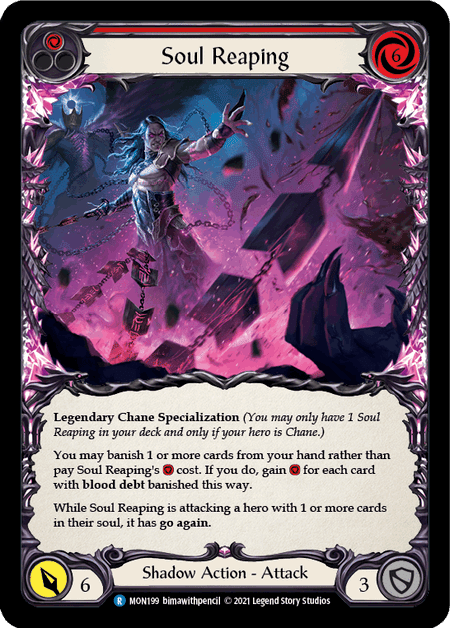

例えば、《Chane》で使うとリソースは増えるわ【blood debt】持ちは

Banish Zoneからもプレイ出来るカードも多いせいで、結果的に使える

カードも増えるわと、攻撃しながら意味不明なアドバンテージを稼ぎ出す

ぶっ壊れカードの《Soul Reaping》ですが、

このカードは代替コストでbanishするカードが【blood debt】を持っている事で真価を発揮します。

しかし、デッキ構築の段階では《Shiyana》は「Shadow」クラス ではありません。つまり、デッキに【blood debt】を持つ「Shadow」カードを入れる事はできないので、《Soul Reaping》を最強カード足らしめている「blood debtをbanishした分だけリソースが生えてくる」部分のテキストが意味を成しません。

《Shiyana》で使うと、手札を1枚banishして使うただの6点Attackです。

つまり、大体こうなります。↓

という事で、《Shiyana》の使うSpecializationが本家で使用する場合よりどれくらい弱いか、お分かりいただけましたでしょうか?

さらにさらに、この「各クラスのカードが使えない問題」はもっと根本的な問題も含んでいます。

■短所3:使えるカードプールが他のヒーローより少ない■

え?なんで?

と思った、そこのあなた!「Shapeshifter」クラスのカードが存在すると

思っているんじゃないんですか?

つまり、《Shiyana》の使えるカードプールとは、

「Genericのカード」+「他人のSpecialization」

のみです。他のクラスのヒーローが当たり前のように持っている

「クラス固有のカードプール」の部分がまるっと存在していないのです。

それ故、各ヒーローが日常的に行っている「Mechanologist のDashなら、

とりあえずboostしてgo again得て連続アタックだな!」とか「WarriorのDorintheaならAttack Reactionで武器強化して2回攻撃だな!」

という感じの、とりあえずこれやっとけみたいなヒーロー固有の勝ち筋みたいなのがありません。

とまあ絶望的な感じになってきましたが、一応《Shiyana》を使う長所もあります。

■長所1:ヒーローがマイナーすぎて毎回能力を聞かれる■

全国のこだわりカードゲーマー/デッキビルダーが対戦相手に言われて

嬉しいセリフ選手権、堂々1位(俺調べ)

「そのカードなんですか?」

を、試合開始前のヒーローを公開する段階から味わう事ができます。

何故かというと、《Shiyana, Diamond Gemini》は、今は絶版の「Crucible of War」のLegendary でのみ収録であるため、日本国内市場に全然出回っていおらず、在庫があったとしてもヒーローカード自体が高額(RF版2万、CF版20万とか)なため、マジでデッキ使用者を見た事が無いです。

そのため、マイナーデッキ使いという精神的なアドバンテージを

お手軽に得ることが出来ます。

■長所2:対戦相手/ギャラリー受けが良い■

前述の話にも繋がりますが、使用者がほとんど居ないため何をやってくるヒーローなのか知られておらず、カードをプレイしているだけで対戦相手に驚いたり楽しんだりして貰えます。ここだけは色々なヒーローのSpecializationが使える《Shiyana》デッキにしかできない特徴、と言ってもいいかもしれません。

あと、ネタヒーローだと思われているので、試合に勝てちゃったりすると

観戦してた人も盛り上がってくれて、使っているだけで味方が増える点もお得です。

■長所3:新セットが出る度、必ずカードプールが増える■

FABのカードセットは、セット毎に収録されるクラスに限りがあるため、自分の使っているクラスのデッキが毎回新カードを貰える訳ではありません。

しかし《Shiyana》は「全てのSpecializationが使える」能力のため、新ヒーローが収録され続ける限り、ほぼ確実に新カードを貰う事が出来ます。

全てのセットのプレビュー期間でワクワク出来るなんて贅沢過ぎます!本当は祈るような気持ちで「まともに使えるSpecialくれ~」と祈っています

が

……いや、こういう長所も捨てたもんじゃないですよ?

3.《Shiyana》デッキリストとプレイ方針

さて、そろそろ現実と向き合いますか。

Armory3-0した際に、私が使用していたリストは以下となっております。

■このデッキの方針

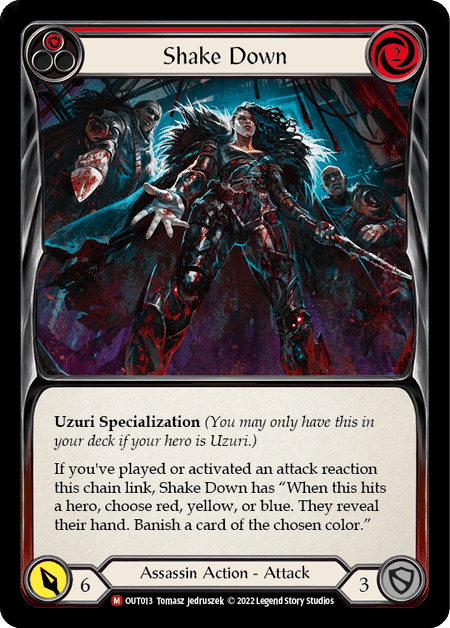

各種防御カードで耐えつつ、Go Againを持つ低コストカードが揃った際は複数回攻撃を仕掛けて相手のライフを削り、最終的には《Pummel》+《Command and Conquar》や《Shake Down》のコンボセットを揃えて

10点+手札破壊を相手に喰らわせて勝負を決めに行くことを目指します。

通常ターンでの理想の手札使用割合としては、

・0コスト~1コストのGo again Attack Actionカード1枚

・2コスト以上のAttack Action カード1枚

・上記のコストとなるピッチ用カード1枚

・相手ターンでの防御カード1枚(Diffence Reaction又は防御値3のカード)

となり、ある程度被ダメージをコントロールしながらゲームを続け、

手札に《Pummel》や《Razor Reflex》などのAttack Reactionが来たタイミングで、それらを絡めて相手にダメージを入れていきます。

■既存の《Shiyana》デッキとの違い

一般的な《Sihaya》のデッキリストでは(この世にリストが少なく一般的と言っていいか不明ですが)、《Alpha Rampage》や《Crippling Crush》に全種類の《Pummel》とありったけの《Enagy Potion》などのリソース発生カードを入れて、強化した一撃をお見舞いする構成になっています。そのような構築も初期段階で試したのですが、前述の《Shiyana》の短所の項目で挙げたように、特に【Dominate】なども付与されていないため、相手はその攻撃の瞬間だけ手札全部を使って防御すればこちらの攻撃を防げるため、ダメージレースで優位に立ちにくいと感じました。

そのため、Genericの低コスト【Go again】持ちのAttack Actionカードを採用し、通常のターンは複数回に分けて攻撃を行いダメージを刻みながら、要所で《Pummel》コンボの大技を使う構成としました。

残りのスロットには各Diffence Reactionや《Sigil of Solas》などの防御カードを採用しています。

これは、このデッキで大きくダメージを稼いでゲームの主導権を取れるターン=Attack Reactionカードと対応したAttackカードが揃ったタイミング

となるため、基本的にミッドレンジ戦略のように立ち回りながら、それらのカードが揃うタイミングまで待つ必要があるため、それらの攻撃用カード以外を防御カードに回し、攻撃に移るターンと防御に手札を回すターンを明確に分けるようにプレイ可能とするためです。

これを可能にしている要因の一つに、Specializationカードの殆どが防御値3である事が挙げられ、Specializationを多く採用する=一定の防御値が担保できるため、Specializationと各種防御用カードを併用しながら防御ターンを作る事が出来ます。

■攻守の判断

この「攻撃に手札を使うべきか、防御に使うべきか」の判断は、私も未だに間違えてしまう事が多く、中々難しいところですが、

逆に言えば、クラス固有のギミックやカードがない中でその判断をする事は

FABにおける基本的な攻守の切り替え判断を練習する良い機会にもなっていると思っています。

このデッキにおいて、攻撃を判断する基準としては、

・2コスト6点アタックと《Pummel》が揃っているか

・0~1コストアタック+《Talishar》を絡めて攻撃できるか

・0~1コストアタック+《Razor Reflex》でダメージを通しながら

複数回攻撃できるか

防御にほとんどの手札を回す(しゃがむターン)判断をする基準としては、

・Attackカードが1枚以下で複数回攻撃にならない

・2コスト6点攻撃のみしか行えない(ダメージが通りにくい)

・Diffence Reactionと防御値3以上のカードが複数あり

防御した方が価値が高い

といった感じでしょうか。

■アーセナルを活用してコンボを決めよう

これは、正直FABの全てのプレイにおいて言える事ではありますが、

積極的に手札を使い切るよりも、アーセナルに有効なカードを伏せられる

かを常に考えながら動いた方が、良い結果となる可能性が高いです。

このデッキで一番ゲームの流れを傾ける力があるのは、Attack Reactionを絡めたターン、特に《Pummel》+《Shake down》 or 《Command and Conquer》で2枚以上相手のリソース破壊も同時に成功した場合であり、

そのコンボを積極的に狙っていくために、これらのコンボパーツとなるカードをアーセナルにセットして、毎ターンの4枚ドローで同時に引く以外でもコンボを揃えられるように動くようにしましょう。

また、このコンボに必要な4コスト(2コストAttack+《Pummel》の2コスト)は、基本的に「手札の青ピッチ1枚の3リソース」+《Fyendal's Spring Tunic》からの1リソースで合計4リソースを使って動きたいため、よほど良い手札でない限りゲーム開始から3ターン待って《Tunic》にカウンターが3つ貯まったタイミングで攻撃に回ります。

そのため、幸か不幸かコンボパーツを揃えるまでには猶予があるので、毎ターンのアーセナルセットでコンボパーツを伏せておく余裕もあるという事です。

ただし、デッキ内のAttack Actionカードはそれぞれ、《Pummel》《Razor Reflex》の対象となる「0~1コスト」と「2コスト以上」に分かれているため、アーセナルにAttack Reactionを伏せてたはいいが、引きとかみ合わずアーセナルを死蔵してしまう事もあります。そうならないために、アーセナルに伏せる優先度としましては、

1.0~1コストGo again Attack

2.2コスト6点 Attack

3.《Razor Reflex》

4.《Pummel》

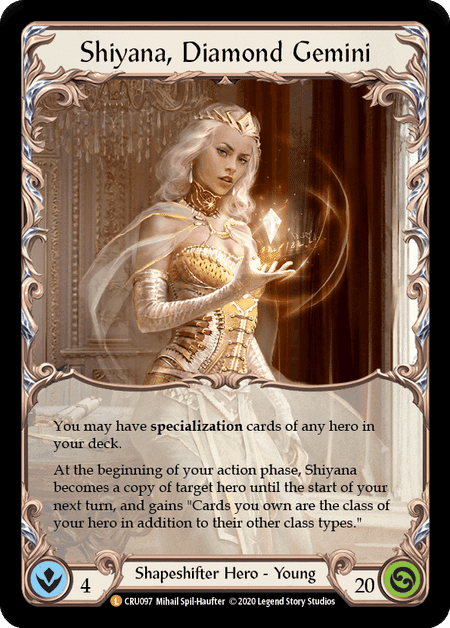

くらいにした方が無難です。また、伏せるの間違えた!引きとかみ合ってない!と思ったら大人しく《Crown of Providence》を使ってアーセナルを交換しましょう。防御値2の装備を有効に使いたいのも分かりますが、経験則上アーセナルを有効活用した方が勝率が高いです。

4.デッキ採用全カード解説

この項目では、前述のデッキに採用している各カードの採用理由などを解説していきます。一応、すべてのカードに採用理由があるので、前述したプレイ方針の補足も兼ねていますが、若干採用理由が薄くなっているカードもありますので、今後の改善方針を整理するためにも自分用にアウトプットしてみようと思います。

■《Crown of Providence》

他のヒーローでも採用率の高い汎用定番カードではありますが、《Shiyana》においては貴重な防御値2の装備であり、アーセナルにセットしたカードと手札がかみ合わない場合に使用し、アーセナルの死蔵を防止します。正直、《Shiyana》では他の装備箇所で防御値2の装備を入れにくいのであまり軽々しくアーセナル入れ替えのためだけに使いたくはないのですが、キワモノデッキの宿命で、上振れた時のリターンを重視しデッキ構成の丸さを犠牲にしている部分もあるので、カードの組み合わせに対する潤滑油的な使い方の方が多くなります。プレイヤーの技量が高ければ頼らなくてもいいのでしょうか、私はそこまで腕が立たないもので…。

■《Fisticuffs》

リアクションフェイズのタイミングで起動可能で、Attack action cardに攻撃+1出来ます。なんで《Goliath Gauntlet》とかじゃないのか?と言いますと、

《Shake down》を採用している関係上、Attack Reactionを使用する必要があるためです。普通に《Uzuri》で使用していると忘れがちですが《Shake Down》は《Uzuri》のヒーロー能力を使用せずともそのchain link中にreactionを使っていれば手札破壊能力の条件は満たせるので、このようなカードでも起動できます。

また、《Command and Conquer》などhit時効果があるカードなどと合わせても、盤面に見えているため相手に過剰に防御を要求するプレッシャーを与える事も出来ます。

■《Fyendal's Spring Tunic》

前述のプレイ方針でも説明した通り、このデッキでは《Pummel》+「2コスト6打点カード」のコンボを決める際に、手札の青ピッチからの3リソース+《Tunic》の1リソースでちょうど4リソースになるため、非常に手札周りの要求値が低くなるため採用しています。

手札コストが1枚で良くなるため、コンボターンに余った手札の0コストGo again Attackカードを初撃にすることでコンボターンでの相手の手札への負担をさらに上げることも出来ます。

ここは可能なら低額な装備に妥協したいところでもありましたが、

・このデッキはミッドレンジのため短いターンでゲームを閉められず

複数回能力を使うタイミングがある

・コンボターン以外でも1リソース捻出出来ると《Razor Reflex》などの

使用に使える

といった理由から、1回使い切りかつActionタイミングの《Blossom of Spring》や、1回使い切りかつ攻撃を1回通さないといけない《Vest of the First Fist》などで代用が出来なかったため、採用となっています。

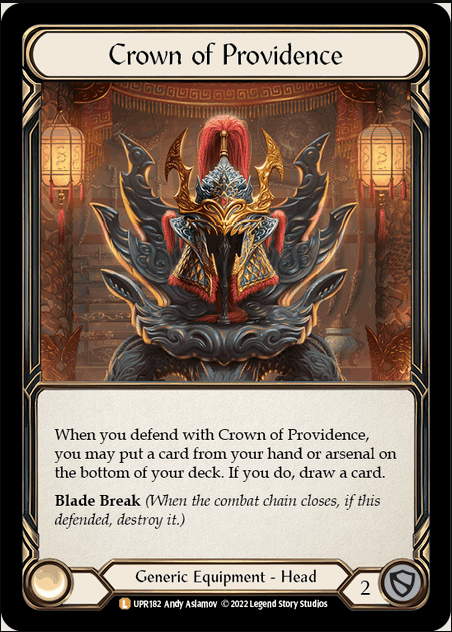

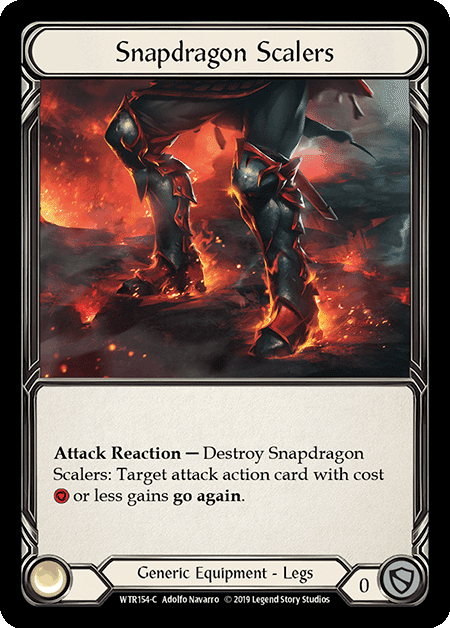

■《Snapdragon Scalers》

デフォルトでGo againのついていない《Exude Confidence》や《Snatch》などに使って複数回攻撃のターンを作るために使用します。使い方のイメージは通常のデッキで使用する場合とそんなに変わりません。《Snatch》なんかは〆の攻撃&hit時ドローはアーセナル用に見せかけて、ドローしたカードをコストに《Talishar》を起動したり《Lesson in Lava》などコストが必要なカードに繋げて追撃を入れたりします。

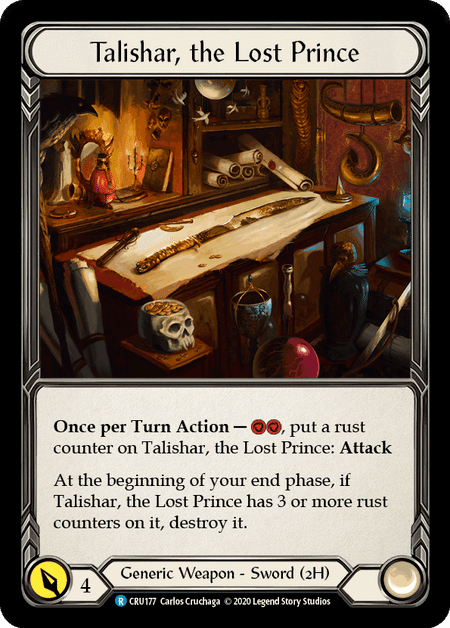

■《Talishar,the Lost Prince》

現状《Shiyana》が装備出来る唯一の武器です。Genericの武器は現状コレしかありません。あとは武器を諦めれば、off-handの《Arcane Lantern》と《Ornate Tessen》が装備可能ですが、流石に武器が優先です。

カード自体は《Dash》などでも採用実績があるため全然悪いカードでは無く、盤面だけで2コスト4打点が出せるのは強いです。更に《Razor Reflex》の対象にもなるので、組み合わせて最後の数点を削るためにも使えます。

そのため、序盤で3回使い切るのはオススメしません。《Talishar》のみでしかアタック出来ないようなシーンでは使用を控え、他のGo againカードと併用できるような場合のみ使っていきましょう。

■《Bingo》

ふざけた名前のカードですが、

・防御値が3あるカード

・1コスト以下のAttack Action カード

・可能ならばGo againがある

という条件のカードを探した結果、採用に至りました。デッキ内の防御値を担保しつつ、追加のGo againカードが欲しかったのです…。Go againが付く条件が相手依存ですが「まあ大体手札Attack actionカードばっかでGo again付くっしょ」との想定で使ってみましたが、このカードを使うシーンは大体コレが初動になるため、万が一go againが付かなかった場合の動きが弱くなってしまうため結局《Snapdragon Scalers》を使うはめになり、先にそのようなカードでGo againを付けたなら相手はAction cardを見せればドローもされないので結局うま味が無い、といった感じで現状あまり上手く機能していない感があります。

後述する《Nourishing Emptiness》と交換してみようかと思っています。

■《Command and Conquer》

巷では「Generic 三種の神器」などと呼ばれている有名なカード。攻撃中のDefence reactionの使用を禁止でhitさせやすい上に、hitしたらArsenal破壊、おまけにGenericなので全Heroで使えるおかげで頻繁に見かけます。

特に《Pummel》との組み合わせでの10打点+実質カード2枚破壊は《Shiyana》のような頼れる攻撃手段を持たないHeroにとって貴重な戦力となります。

ということで、このデッキの基本戦略にもなっているためガッツリ2枚採用。防御値も3あるため、いざという時の防御札としても機能し、流石に妥協できない部分でした。

■《Enlightened Strike》

前項に続く「Generic 三種の神器」の1枚。手札を1枚ボトムに送る追加コストはありますが、ドロー、バフ、go againの3種から選べる便利仕様。

このデッキにおいては、ある程度相手のターンで手札を防御に使う関係上、追加コストの手札1枚が重く感じるので、感覚としては《Command and Conquer》などの2コスト6打点シリーズと同じく手札2枚で高打点を出すためにバフの+2を選択し、手札2枚で7打点を選択するケースが多いですね。2コスト6打点シリーズと違い、コストとしてピッチする訳ではないので、赤いカードでも追加コストに充てられる点が便利で、噛み合わずに手札でダブついている《Pummel》などのAttack Reactionをデッキに戻したりする用途にも使えます。

また、本体が0コストなので《Snapdragon Scalers》や《Razor Reflex》の対象になるため、連続攻撃するターンの1打目に7点を選択できるのも強みです。

こちらも《Shiyana》で採用できる貴重なダメージソースとなりますのでガッツリ採用です。

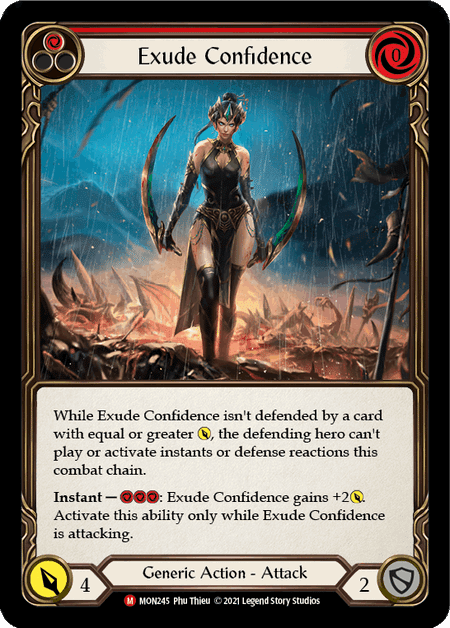

■《Exude Confidence》

《Briar》とかだと採用されてたりするのですが、効果の記載がややこしかったりMonarchがあんまり剥かれてなかったり?で他での採用率は低いイメージのカード。色々書いてありますが、ざっくり言うと0コスト4打点で

・相手はこれ以上のパワーのカードで防御しとかないと、このcombat

chain中にdefence reactionとかinstantをプレイできなくなる

・これはinstantタイミングで3リソース支払うとパワー+2できる

という能力を持っています。防御カードを差し出さずに《Shink Bilow》とかのみで4点防御とかが出来なくなるわけですね。そのため結構ダメージを通しやすく、《Razor Riflex》でバフしつつdefence reactionを封じながらgo againで追撃を狙ったり、余った青ピッチを注いで打点を上げて殴ったりとダメージを通す起点にも使えます。Defence reactionを構えてそうな《Riptide》相手に青ピッチ3枚切って10点殴りとかしてました。

実は《Shiyana》を始めるまで使った事なかったカードなのですが、上記の運用が性に合ってた感じで、結構なお気に入りカードに。

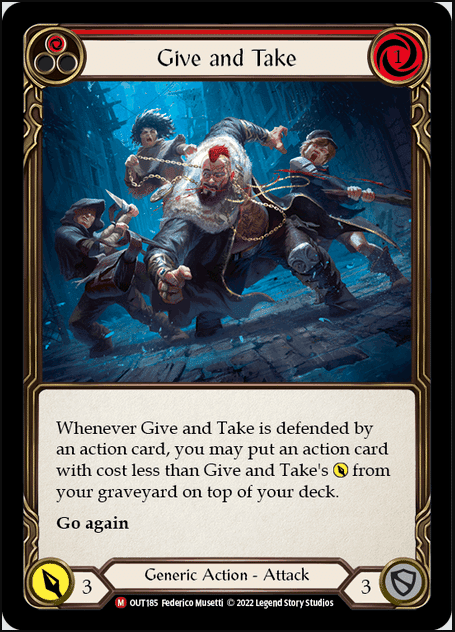

■《Give and Take》

『Outsiders』からの新カードで、actionカードに防御される度にこのカードの攻撃力以下のコストのactionカードを自身の墓地からデッキトップに戻せます。go againを持っているattackで防御値が3あるものを探していて行き着いたのですが、ライフの少なくなったゲーム後半であれば墓地の使用済みの《Command and Conquar》などをチラつかせてコレ本体のダメージを通しやすく、連続攻撃にも繋がるかな~という目的で採用しましたが、

防御値3はいいものの

・1コスト3打点が弱い

・これに1コスト払うのがキツイ

など、攻撃札として積極的に使いたい感じでは無かったため、最新のリストでは別のカードに入れ替えてしまっていたりします。

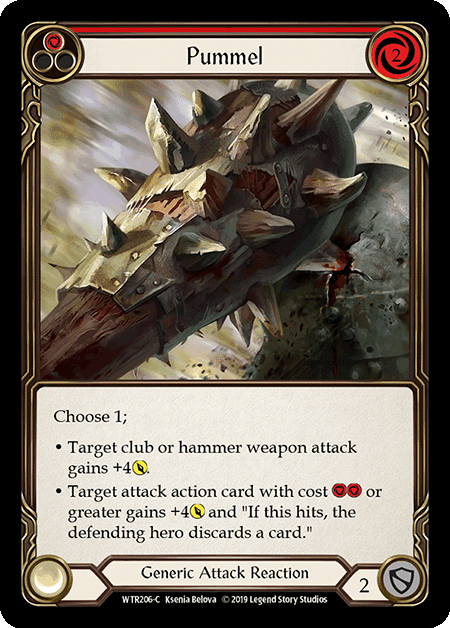

■《Pummel》

持たざるHeroだけでなく、持てるHeroにも引っ張りダコのAttack Reaction。

下段のモードで打点+4しつつ相手の手札も奪うムーブが強すぎですね。

当然《Shiyana》でも前項で説明した通りメインコンボになります。

『Outsiders』で追加された《Shake Down》との組み合わせも強力で、10打点+2枚手札破壊が実現できるため、《Shake Down》を《Pummel》の主要な対象に据え、過去の《Shiyana》デッキにあったような《Pummel》と組み合わせる用の3コスト以上のAttackを採用しなくても良くなったのが大きいです。

ただ、手札の嚙み合わせが悪く相方の2コストAttackが引けていない時は防御値2が足を引っ張りやすく、また主要なダメージソースでもあるため防御に切ってしまうのも勿体ないため、前述の《Crown of Providence》《Enlightened Strike》などでデッキボトムに押し込めて、ワンチャン後半戦で再利用可能な状態にしておきたいカードでもあります。

■《Ravenous Rabble》

赤ピッチが多い《Dromai》などではよく見かける、実質0コスト4打点go againのAttackカード。もちろん《Shiyana》においても同等のスペック……

とは結構な青や黄のピッチが入っているため動作しないのですが、

土台の弱いデッキで安定性を求めるのは贅沢なので、都合よく上振れた時のリターンを重視して採用です。

前項で解説したようにgo again持ちカードで複数回攻撃して細かくダメージを入れるのに使用。というか、これと《Scar of a Scar》くらいしかGenericの0コストgo againカードで汎用性の高いものはないので、実質選択肢は無い感じです。

テクニックというほどではないのですが、プレイ時に自分のデッキトップを公開するため次に引く1枚を確認できるので、《Pummel》などのAttack Reactionであったら次のターンにコンボを仕掛けるために攻撃を留めてアーセナルに準備するかとか、青ピッチのカードなら次のターンは2コスト以上が撃ちやすいからアーセナルに2コスト6点カードを仕込んでおくかとか、次のターンを含めた行動指針を立てるように意識してはいます。今のデッキ構成はAttack Reactionとか組み合わせてナンボなカードが多いので。

■《Razor Reflex》

《Pummel》と双璧を成すこのデッキのダメージソース。基本的には《Exude Confidence》や《Snatch》などのgo againを持たない低コストAttackに使って打点追加+go againで追撃可能にする役割で使います。

または、《Shiyana》とかいうマイナーなHeroのせいか初見だと結構警戒されていない場合も多いため、ライフの少なくなった後半の詰めのターンで、

甘い防御をしてきた相手にダメージを通しに行くのにも便利です。特に上段の能力がsword対象なので《Talishar,the Lost Prince》も対象にできるため、他にAttackカードが無くても青ピッチ3リソースから《Talishar》⇒《Razor Reflex》と動け、手札2枚で7打点(しかもReaction時のバフで通りやすい)が期待できます。このカード本体が1コストなため、《Fyendal's Spring Tunic》からコストを用意出来るのも良いですね。

そのため、《Razor Reflex》がデッキに残っているうちは《Talishar,the Lost Prince》は最低1回は使えるように残しておくと良いでしょう。

■《Scar for a Scar》

ティーチングデッキにも入っている激便利カード。適切に使えば0コスト4打点go againと破格のスペックとなるため、このデッキにおいてもgo again持ちのAttackカードで複数回攻撃をするターンを作るために採用です。

多くの場合において、《Shiyana》デッキ自体がそもそも弱く、どの対面でも押され気味になるので、そんなに気を使わなくてもgo againが付与されている状態にはなりますが、《Sigil of Solace》を過剰に引いている場合などは時々こちらのライフの方が多かったりするので、go again持ちカードがコレしか握れていない場合などは注意しましょう。そんな場合でも、前述の《Razor Reflex》などで無理やり動くことも出来ますので、手札をよく確認して攻められる時には臆せず使ってしまいましょう。防御値が2なので、基本的に攻撃に使うべきカードです。

■《Shake Down》

『Outsiders』の収穫その1。2コスト6打点で、このターンAttack reactionに相当するカードか能力を使っていた場合、指定した色の相手の手札を1枚banishできます。

これが入ったお陰で《Pummel》の対象が《Command and Conquar》以外にも増え、デッキの方向性にまとまりが出ました。因みに、この手札破壊能力はAttack Reactionならなんでもいいので《Pummel》以外でも《Fisticuffs》や《Lunging Press》でもOKです。通常は《Uzuri》のHero能力から起動するのが常なので忘れがちですが、覚えておきましょう。

hit時効果の指定は、大体が赤と言っておけばOKです。結局相手の重要な攻撃カードは赤なのでね。対《Prism》の時だけ黄色でもいいかな。

■《Sigil of Solace》

お馴染みのライフ回復カード。皆さんも経験あると思いますが、FABを始めたばかりの時、このカードをまともに使ってみるまで「《治癒の軟膏(MTG)》とかデッキに入るのかよw」とバカにしていて、いざ使ってみると「《治癒の軟膏》ツヨすんぎ…」と評価が180度変わるカードですね。

このデッキにおいてはGenericで採用可能な防御カードの枠で入っています。

特殊な使い方は特にしないかな?前述の《Scar for a Scar》握ってる時だけ撃つタイミングを調整したりするくらいでしょうか。

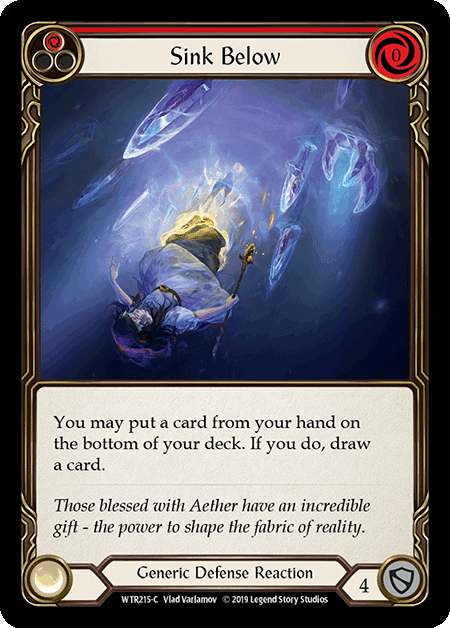

■《Sink Below》

こちらもGenericの定番防御カード。1枚で4点分の仕事をしつつ手札交換も出来てしまいます。前項の説明通りに、このデッキは手札4枚の内1枚は防御カードが入るのが理想の動きなため、この手のGenericで採用可能なDefence Reactionは一定数(10枚弱)搭載しておきたいです。特にこのカードは手札の交換ができるため、最終的には特定のカードの組み合わせを作る事を目指すこのデッキにおいて、その能力の価値が高く優先して採用したい候補となります。

■《Snatch》

4点のブレイクポイントとhit時ドロー効果が相まって様々なデッキで使われている定番カード。このデッキにおいても連続攻撃後のクローザーに使ってアーセナル用のカードを確保したり、Attack Reactionをチラつかせながら過剰に防御させたりと大活躍します。

しかし、このデッキはリソースとしてピッチしたいカード、特定のタイミングで握りたいカード、などの役割がはっきり分かれているカードが多いため、単にCombat Chainの最後に撃って1ドローしたものをアーセナルに伏せただけでは、伏せたカードを有効活用できない場面が多いです。

(例えば《Force of Nature》なんかはアーセナルに伏せても、ほぼプレイしないのであんまり意味が無い)

そのため、《Snatch》を撃つときは《Razor Reflex》や《Snapdragon Scalers》などでgo againを付与できる状態で使用し、引いたカードを即プレイする、《Talishar,the Lost Prince》のピッチコストに充てて追撃出来るようにする、というように運用する方が良いでしょう。

手札潤沢な相手が通して、引いたカードをコストにして《Lesson in Lava》で〆なんてケースもありました。

■《Soul Reaping》

本家の《Chane》で使うと実質リソースもカードも増えてとんでもない事になりますが、前項でご説明した通り、《Shiyana》で使うと大体手札1枚切って6打点の攻撃、以上!となります。

それでもデッキに入っている理由としましては、リソースコストの代わりにbanishする手札はなんでもいいので、赤カード1枚でもコスト支払いとして使用できる点です。

このデッキの割合を見ていただけると分かりやすいと思いますが、結構な枚数の赤ピッチカードが入っているため、通常の2コスト6打点カードを使おうとしても手札がオール赤で2ハンド切らなければならいパターンがあったりします。そのような場合でも、《Soul Reaping》であれば手札消費1枚で撃てるので、0コストgo againで先に攻撃したり、《Pummel》を合わせたりなど他の動きを合わせやすくなります。

そのため、結構撃ちやすいカードでもあるため、他の2コスト6打点カードより優先してアーセナルに伏せてしまっても、アーセナルを腐らせづらくなります。

あとは、一番下の行のSoulがうんぬんかんぬん書いてある部分は、《Chane》じゃなくても誘発する能力なので、相手が《Prism》とか《Boltyn》の場合に思い出すと、いい事があるかもしれません。

私は使った事は無いです。

■《Lesson in Lava》

このデッキの隠し味的なカード。実は《Shiyana》ってarcane damage飛ばせるんですよ?

1コストで3点のarcane damageを飛ばし、相手が受けたarcane damage以下のコストのWizard cardをサーチしてデッキトップに置けます。

つまり、《Lesson in Lava》から《Lesson in Lava》の積み込みが可能なので、相手のライフが6点以下でarcane Barrierを張れない場合は2ターンかけてリーサルに持ち込む事ができます。その間、残りの自分の手札はほぼ防御に回せるので、意外と実現性は高いです。

またコストが1であるため《Fyendal's Spring Tunic》からのリソースで撃てる点も取り回しが良く、他の手札を通常のAttackに回し、手札を温存するために攻撃を通した相手を咎めやすいのも利点です。

ただし、このデッキのメインの攻め手となる「《Pummel》を重ねた攻撃で防御と手札破壊で相手の手札を損耗させマウントを取りながら勝つ」という方向とはミスマッチ(単発でarcane damage3点だけ撃って終わりでは手札差が作りにくい)なため、運用としては詰めの一手として温存しておくのがいいかと思います。

序盤で手札に来てしまった際は、幸い黄カードのためピッチで2リソース=2コスト攻撃のコストに充てやすい、のでピッチしてデッキに押し込めてしまいましょう。1枚ボトムに送っても、もう1枚でサーチ出来るのでゲーム中で撃つ機会は意外とあります。

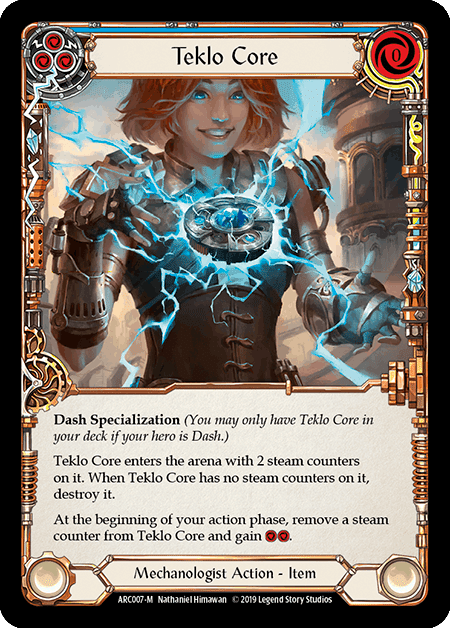

■《Spark of Genius》

Mechanologistのアイテムをサーチするカードですが、このデッキにおいては《Teklo Core》1択です。詳しくは《Teklo Core》の項で語りますが、

このデッキはリソース周りが結構カツカツなので、《Teklo Core》を置けると色々とゲーム運用が楽になるため、可能であれば序盤で使いたいカード

です。先手1ターン目とか、Go againのAttackカードをプレイした後とか。

《Teklo Core》は1枚しかデッキに入っていないので

2枚目以降が余りますが、

・ピッチで2コスト出る=6打点カードのコストに充てられる、

・防御値3あるので防御用に使える

と使い道はあるので、それほど困りません。

あ、当然ながら《Shiyana》はMechanologistではないので、【Boost】は一切できないので、下段の1ドローはできません。諦めて下さい。

■《That All You Got?》

攻撃力2以下のattackを防御しているとcombat chainクローズ時に1ドローできるDefence Reactionです。細かい攻撃を連打してくるNinjaのようなクラス相手に、返しの自ターンの手札を確保しながら防御できるのが便利ですね。このデッキにおいても、手札4枚中1枚は欲しい=デッキ中に10枚弱確保したい防御札枠として採用しています。ドロー効果が使えなくても最低限防御値3はありますし、黄カードなので2ピッチで2コスト6打点の攻撃札のコスト用にも使えます。

■《Buzzsaw Trap》

『Outsiders』からの収穫その2。

Riptide の3種のLegendary Specializationは、

・《Shiyana》デッキで確保したい防御札枠

・青ピッチで3リソース出る=《Fyendal's Spring Tunic》と合わせて

2コスト6打点+《Pummel》のリソースが確保可能

・変な制限が付いてないので《Shiyana》でも問題なく使用可能

と神の恵みとして思えない充実っぷりです。

中でも、この《Buzzsaw Trap》は防御性能がピカイチ。

ベースの攻撃力より強化されている攻撃を防御した場合、

既に適用されている攻撃力バフ効果も無効にし、追加で攻撃力バフ効果も得られなくなるため、Rangerの事前actionによるバフ、Guardianの《Pummel》にも怯える必要が無くなり、ほとんどの場合1ターン分の防御をまかなってくれるスグレモノです。

正直無限にデッキに入れたいのですが、Legendaryのため1枚のみ。

■《Collapsing Trap》

『Outsiders』からの収穫その3。

先ほどの《Buzzsaw Trap》が防御性能ピカイチなら、こちらの《Collapsing Trap》はグチャらせ性能がピカイチ。

go againを持つカードを防御した場合、相手の手札を全て捨てさせ、捨てた枚数マイナス1枚の手札を引き直させます。

Faiなどのgo againからの連続攻撃を得意とするクラス相手に使用すると、そのターンの攻撃プランを崩壊させ、当たり所がいいとそのターンの攻撃そのものを中断させられる可能性を秘めています。

《Shiyana》の防御プランは、シンプルに手札のカードと装備品で1枚ずつ相手の攻撃を防御していくものなので、手数の多いロングターンを作られると防御の手が足りなくなってしまうため、そういった状況を打開できる可能性のある《Collapsing Trap》は、ハマるとリターンが非常に大きいです。

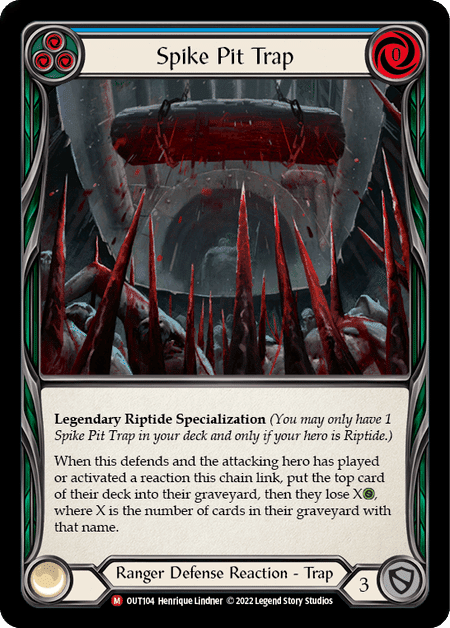

■《Spike Pit Trap》

とまあ『Outsiders』から追加された《Riptide》のTrapの素晴らしさを語ってきた訳ですが、こちらの《Spike Pit Trap》はちょっと微妙。

能力としては、Attack中の相手HeroがReactionに相当するカードや能力をこのchain link中にプレイしていた場合、相手のデッキトップのカードを1枚墓地に落として、墓地にあるそのカードの名前と同じカードの枚数分だけ相手のライフを失わせる、という内容です。

一見、墓地が貯まったゲーム後半などでバックダメージを入れられそうですが、そもそも起動条件の「相手がreactionを使ったら」が相手依存のため条件を満たしづらく、起動できたとしてもライフ喪失条件もランダムなため、まあ同名カードが墓地に無くて1点ルーズで終了、というオチになりがちです。

なので、能力の方はそれほど期待せず、青ピッチも可能なDefence Reactionという事で、素直に使ってしまいましょう。

■《Force of Nature》

現状、一番デッキから抜けそうなカードです。

元はと言えば、この《Shiyana》デッキの初期段階では《Art of War》などが搭載されており、それで全体バフしてコレでドローをするという構想になっていましたが、そもそもGenericとSpecializationだけでは本家《Briar》のような長大なcombat chainを形成することが不可能で、色々手間をかけた割りにせいぜい1ドロー程度にしかならなかったので《Art of War》が抜けてご破算という流れになりました。

(《Art of War》に防御値が無いのもキツかった)

なのですが、デッキ内の青ピッチの量をある程度確保したい点、防御値が3ある点などから、《Force of Nature》は残る事となりました。

一応、このデッキのメインのダメージ源がAttack Reactionである事から、《Force of Nature》の「バフしたAttack action cardがhitしたとき1ドロー」も起動出来なくはないのですが、《Force of Nature》を置いた上でそれを行うのはコスト回り的に現実的ではない

(前項の「このデッキの方針」に記載した手札配分を参照)

ですし、そもそも1ドローくらいしかできないなら《Force of Nature》置いてる分で±0で得してねーだろ!という事になります。

最近話題の《Titanium Bauble》に差し替えても問題ないんじゃないかと割と真剣に検討中。

■《Lunging Press》

皆さん一度は見た事あるでしょう、このゲームを始めた時に触ったティーチングデッキに入っているAttack Reactionです。

実はつい最近までティーチングデッキ以外だと『Crucible of War』のレア枠くらいでしか収録されてなかったので、結構手に入りにくかったりします。

この間の『Outsiders』に合わせて出たBlitzデッキの《Katsu》《Benji》に再録されたので、お目にかかりやすくなりましたね。

んで、なんでティーチングデッキのカードなんかが入っているのかというと、FABにおいては0コストで使えるAttack Reactionというのは貴重な存在でして、特にGenericだとコレくらいしかありません。

(だからCRUのレア枠収録なんですよね。そして、このゲームのティーチングデッキの優秀さが垣間見えます。)

加えて、青ピッチで3リソース捻出できる点も、この《Shiyana》デッキにおいては、《Fyendal's Spring Tunic》の1リソース+青ピッチの合計4リソースで動きたい状況に非常にマッチしております。

さらに《Shake Down》の手札破壊能力を0コストで起動できる点も優秀。

つまるところ色々と噛み合い過ぎてて、発見した時歓喜するほどソリューションだったわけです(謎)。

■《Teklo Core》

《Shiyana》デッキで使える上級《Energy Potion》です。前述した《Spark of Genius》から主にサーチしてきます。

2ターンに渡って2リソースを提供してくれるため、このデッキのメイン戦略である「2コストAttack Action カードに《Pummel》を合わせる」に必要な4リソースの供給が大幅に楽になります。

最悪上記セットが揃っていない場合でも、とりあえず《Talishar,the Lost Prince》の起動コストに充てられるので、《Teklo Core》が存在するターンは複数回攻撃が非常に行いやすくなるため、攻撃のチャンスを作りやすいです。

問題点を上げるとすれば、

・先に引いてしまったり、《Spark of Genius》と同時に引いてしまうと

《Spark of Genius》が腐る

・防御札が欲しいタイミングで引くと防御値が無いのでキレる

などがありますが、有効活用できた場合のリターンを考えれば許容しなければならない範囲でしょう。

因みに1枚のみ採用なのは、後半のターンで2枚同時に引いて防御できなくて死んだ経験があるためです。

■サイドボード

とりあえずArcane Barrier持ちの《Nullrune》シリーズが詰めてありますが、実際に《Kano》などと対面した際は、頭、足、腕、の3か所を交換するのに留めるかと思います。

理由としては、

・胸の《Fyendal's Spring Tunic》は《Pummel》+攻撃札のメイン戦略に

関わり、かつ追加リソースはArcane Barrierの起動にも役立つため。

・《Talishar,the Lost Prince》を《Arcane Lantern》に交換してしまう

とDefence Reaction満載の手札を引いた際にリソースの吐き先としても

能動的に使えないず、攻撃にも移れないため死に札になりやすい。

・結局、青1枚でBarrier3回起動が関の山

といったところでしょうか。

あと、《Arcanite Skullcap》も使わないので《Gambler's Gloves》あたりに交換ですかね。

5.今後の展望

以上が4月時点の《Shiyana》デッキの状況になりますが、

それ以降のArmoryなどの結果を踏まえて、

・《Nourishing Emptiness》の採用

⇒先行1ターン目に撃てるとお得、《Pummel》の対象増加

・青《Pummel》の採用

⇒デッキ内の青ピッチの増量、《Pummel》の増量

などを試しておりますが、納得出来ている状況ではないので

今後も検証を続けていくことになりそうです。

また、この解説をだらだらと隙間時間に書いているうちに、

次のセット『Dusk till Down』のカードが公開され始めまして、

《Shiyana》が装備出来そうな新しい武器キタ――(゚∀゚)――!!

という事で、早く新カードの話がしたくなったので、

お世辞にも見やすい構成とは言えない内容になりますが、

今回のお話はここらで区切りとさせていただきたいと思います。

稚拙なクソ長文を最後まで読んでいただき

ありがとうございました。

それではまた次回、『Dusk till Down』編でお会いしましょう。

さようなら~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?