世界のタイル博物館② 常滑市とテラコッタとF.L.ライト 盛り沢山のミュージアム

2024年5月のゴールデンウィーク、常滑市にあるINAXライブミュージアムに行って来ました。今回は旦那さんと2人旅でした。

大満足だった世界のタイル博物館についてはこちら↓

感想としては、

常滑市という土地は焼き物に適した土が豊富にあったことで「やきもの」と縁が深く、のちのF.L.ライトの旧帝国ホテルの建築にも関わったということで、そういう運命を持った土地だったのではと思いました。

また、現在ではINAXがこうして博物館を作ってその歴史を公開、活かしてくれていることは美術史を学ぶ私としては嬉しい限りです。

土管造りの大変さと当時の人たちの誇りを感じた資料館

常滑市はやきものの町として知られていますが、中でも文明開化以後、下水道や水路が整備に土管が使われました。

その土管を作っていたのが、常滑の人々だったそうです。

中でも、この資料館の真ん中にある大きな窯は、プロジェクションマッピングによる映像を見ることができるようになっていました。

当時を知る人たちのインタビューを聞くと、とてもとても大変な作業だったことが伺えます。

と同時に、当時の日本の発展を縁の下から支えていたことへの誇りのようなものも感じることができました。

大変だったけれど、一つのことにまっしぐらで充実した時だったのかなと思いました。

フランク・ロイド・ライトのこだわりは日本人が感じる居心地の良さに繋がっていた

資料館の2階と建築陶器のはじまり館では

フランク・ロイド・ライトの手掛けた旧帝国ホテルの展示を観ることができました。

(会期を延長したようです)

テラコッタの作成を再現した映像も流れていました

この黄色を出すために常滑の人たちは試行錯誤を重ねたようです。

スダレ煉瓦と呼ばれたこの煉瓦の凸凹は、陰影を生み、またこの凸凹した感じが日本人には落ち着くものだったのかもと解説に書いてありました。

確かに直線よりも人の手によって書かれた線の方が居心地良いですよね。また、この黄色にも温かみがあるなぁと思いました。

帝国ホテルと言ったら、ビジネスで使う方もいただろうし、政界の偉い人も使ったはずだし、由緒ある家系の貴族も使ったはず(←あくまで勝手なイメージです)

ただでさえ背筋をピンと伸ばさないといけないシーンに、この温かみはありがたかったはずです。

常滑にあった「帝国ホテル煉瓦製作所」で作られた

重々しいなと思っていたテラコッタ、見る目が変わりました

東京駅の周辺や銀座あたりに行くと、いつも何となーく重々しい感じがして、東京駅周辺より新宿あたりの方が好きでした。

軽い感じがして。

それはきっとテラコッタで装飾された建物のせいだったのかなと思います。

(今は東京駅周辺も大好きです)

テラコッタとはイタリア語で「焼いた土」という意味らしく、彫刻のような大きく厚みのあるやきもののことを指すそうです。

子ども心にその重厚感を感じていたのかもしれません。

けれど、こちらの展示で、

関東大震災の後、地震に負けないように鉄筋コンクリートの建物が増えその外観をテラコッタで飾っていたそうです。

その重々しさも復興への日本人の固い決意の象徴だったと知り、見る目が変わりました。

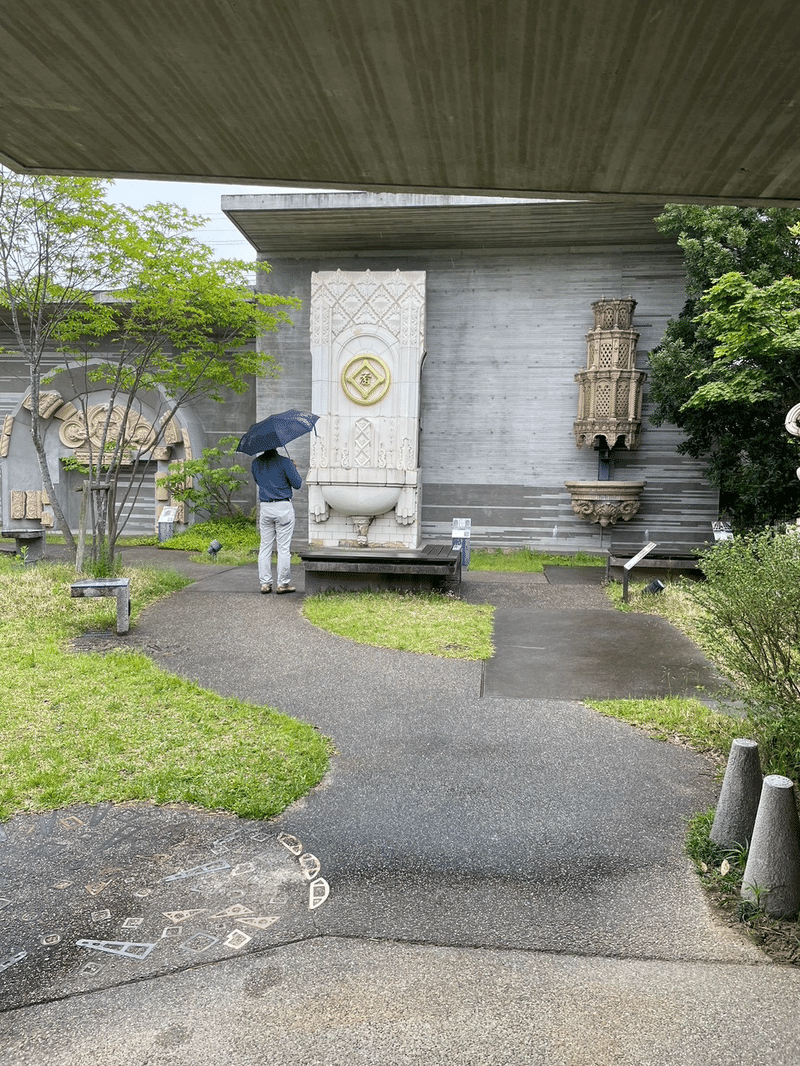

こちらの施設には、テラコッタパークがあり、たくさんのテラコッタを楽しむことができました。

まとめ

今回の展示を観て、土地やそこに生まれる人たちの運命みたいなものを感じました。土ややきものと縁のある土地で、そこに携わった人たちの土ややきものとの縁もあるのだなと。

それがまた日本全国の人たちの生活を支えているというのはとても誇らしいことだったのではないかと思います。

現代はモノで溢れているから、「新しいモノ」を作るのは限界があるのではないかと憂えてしまうのですが、「ものづくり」はやっぱり人を輝かせるなと思いました。

最後にこちらのカフェでいただいたケーキです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?