2001年生まれの大学生が世界初のTRPG「初代D&D赤箱」を開けてみた!!

皆さま、netflixで配信されている「ストレンジャーシングス」はもう御覧になりましたか???

「ストレンジャーシングス」とは80年代のアメリカの片田舎を舞台に住む小学生の子供達が町の異変に気付き、日常に潜む怪異と立ち向かうジュブナイル・ホラーアドベンチャードラマです。

僕も高校生の時にシーズン1が配信されて以来、ずっと楽しみに見ているドラマです。

そんな「ストレンジャーシングス」なんですが、第一話の冒頭にこんなシーンがあります。

主人公が友達と一緒に家で集まってゲームをするシーンです。やがてこの平穏な風景が不穏な非日常の前触れへと変貌する前振りとなる場面なのですが、ここで子供たちの手元に注目してください。

なんと、ここで主人公たちが遊んでいるのは世界初のTRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ(略称D&D)」の初版なのです!!

知らない方に説明すると、TRPGとはペンと紙とさいころを使ってストーリーを作っていく卓上ボードゲームの一種です。

そして、この「ダンジョンズ&ドラゴンズ」はそのTRPGというジャンルそのものを開拓した偉大なパイオニアのゲームなのである。

今でも「ダンジョンズ&ドラゴンズ」は時代に合わせてゲーム性にアップデートを重ねながらも続いており、現在では株式会社ホビージャパンにより最新版の「ダンジョンズ&ドラゴンズ第五版」の日本語版が発売されています。

当時の小学生は今みたいにスイッチでフォートナイトやスマブラで遊ぶことは出来ず、代わりにこの「ダンジョンズ&ドラゴンズ」を友達と一緒にプレイして、興奮を分かち合っていたというわけですね。

さて、僕は上記の最新版である第五版は先月初めてプレイすることが出来て、D&Dの持つ魅力にとりつかれました。奥深い戦略性と幅広いキャラクタークリエイト、想像力が刺激されるイベントに大興奮したまま、初めてのセッションを終えました。

そして次の日、ふと

「ストレンジャーシングス」に出てくるボードゲームもこの「ダンジョンズ&ドラゴンズ」だったよな

と思い、ネットで検索するとやはりビンゴでした。しかし、昨日遊んだ第五版とこの初版ではルール面に多くの差異があり、ほぼ別ゲーになっているようです。

「今と昔のD&Dってどう違うのだろうなぁ~気になる~」と思ったところで、すぐに買って実際に確かめることなんてできません。

何しろ、当時の版権会社(TSR、新和)は尽く倒産しており、今権利を持っているウィザーズ・オブ・ザ・コースト社は過去の版の多国語版を新訳あるいは再販をしない方針なので、現状中古市場に出回っている物しか手に入らないです。

しかも、TRPGは電源ゲームと違いルールさえあればいくらでも拡張して遊ぶことが出来る、という都合上年月経っても手放す人は少なく、プレミア化しやすいという事情もあります。ましてや30年以上前の商品なんてもっとハードルが高いです。

なので、そう簡単に手が届くはずが・・・・・・・・・・・・・・

届きました。

先日、ヤフオクでネットをサーフィンしていたところ、D&Dの初版が売りに出されているのを発見しました。

そして運よくオークションを勝ち取り、約5000円ほどで手に入れることが出来たのです。

さっそく開封・・・ドキドキ・・・

じゃーん

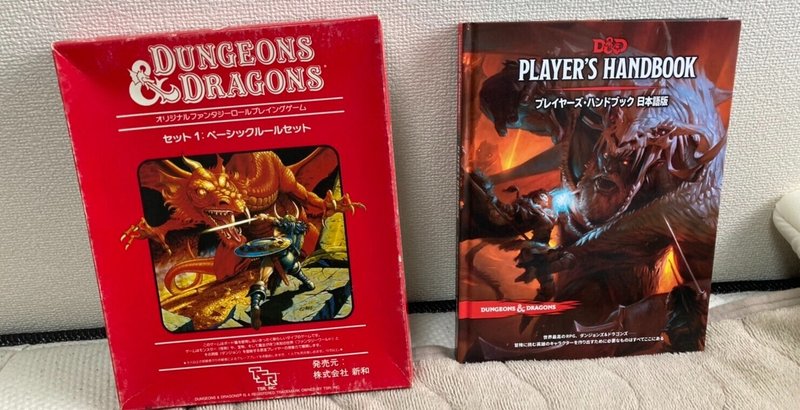

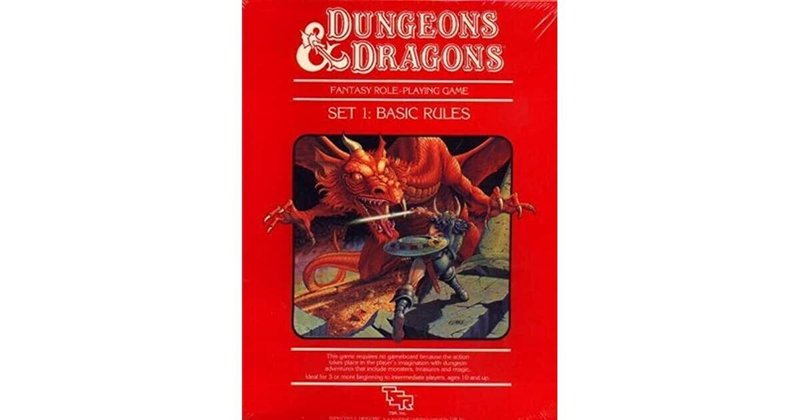

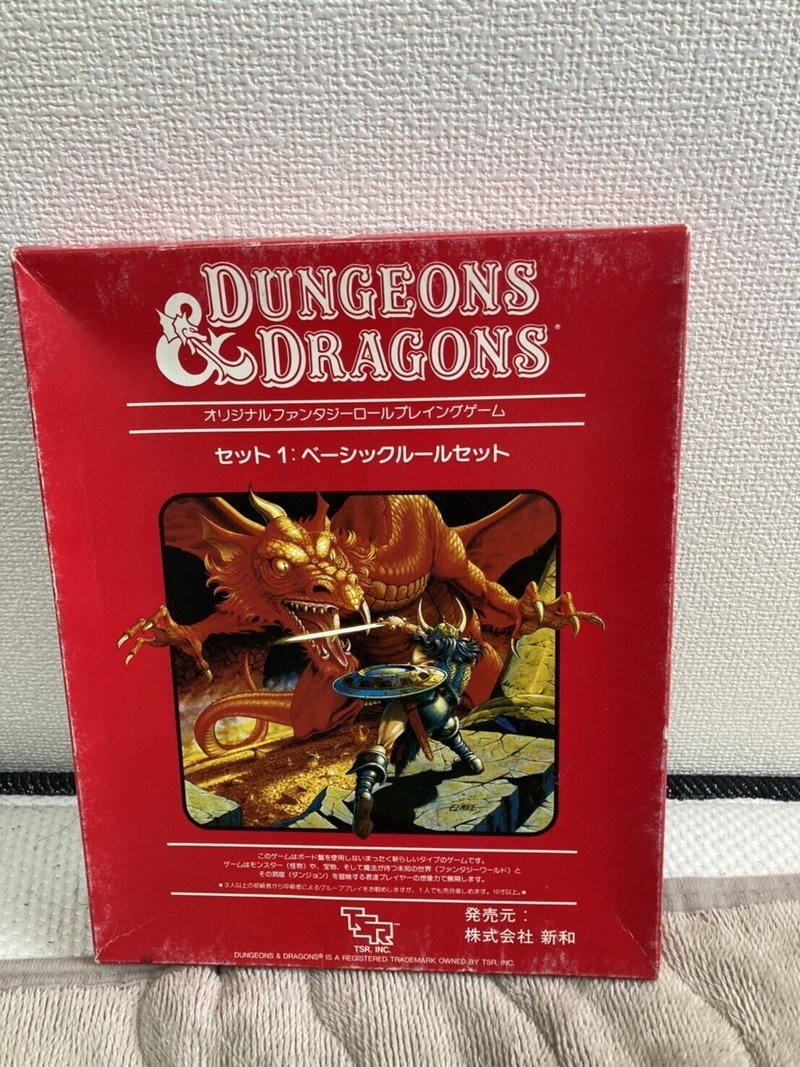

これが通称“赤箱”こと世界初のTRPG「ダンジョンズ&ドラゴンズ」の初版ベーシックセットだッー!!(いつにも増してテンション高め)

この赤箱とは1~3レベルの冒険者向けの初心者セットです。つまり、この箱だけでひとまず(低レベルの間だけ)一通りの遊び方が出来るということです。

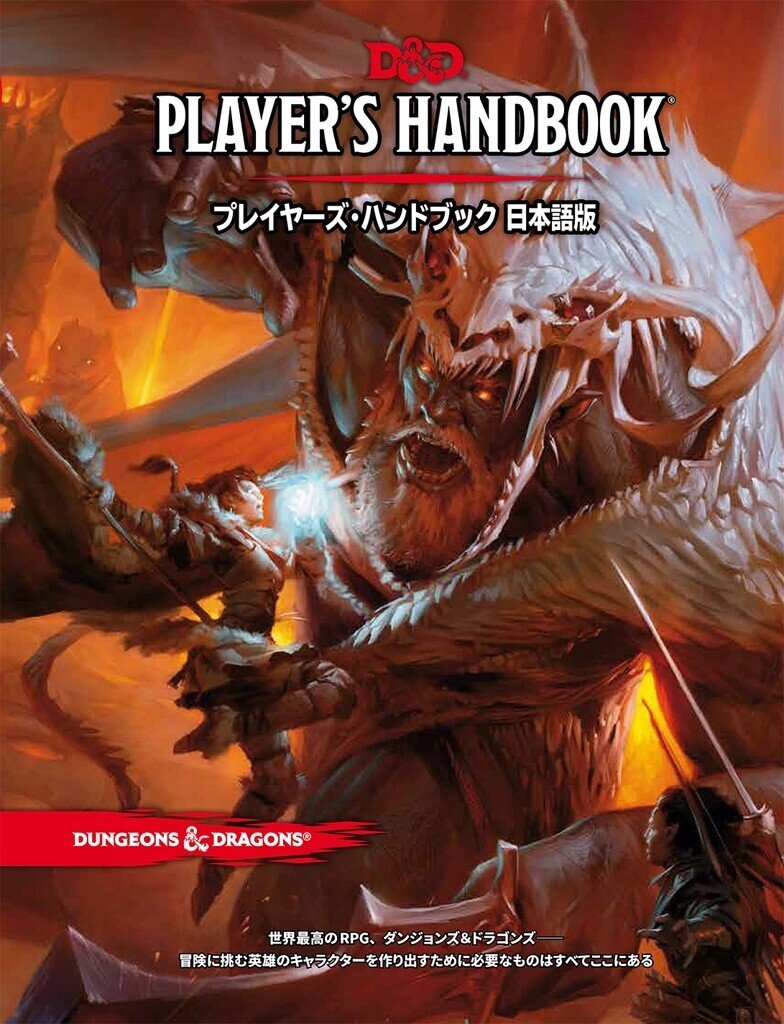

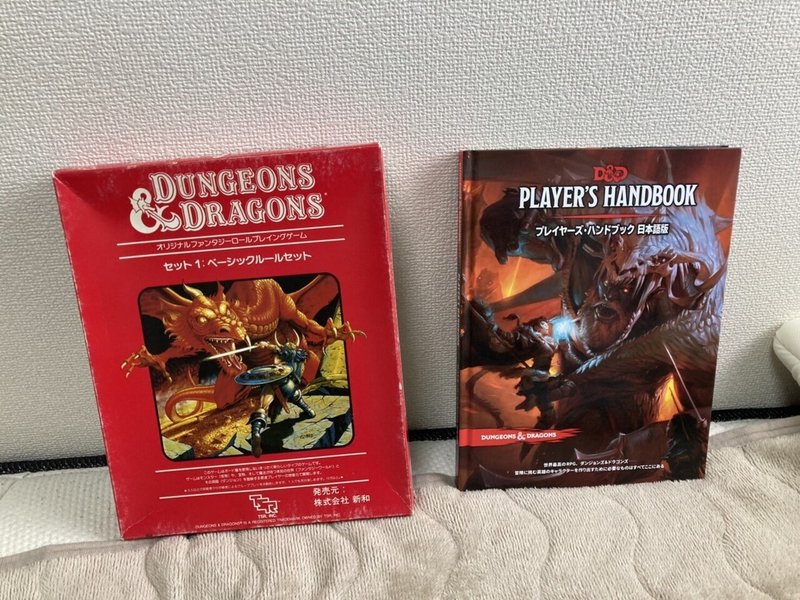

僕が所有している第五版のルールブックと。こうしてみると、D&Dが辿ってきた進化の歴史を感じちゃいますね。

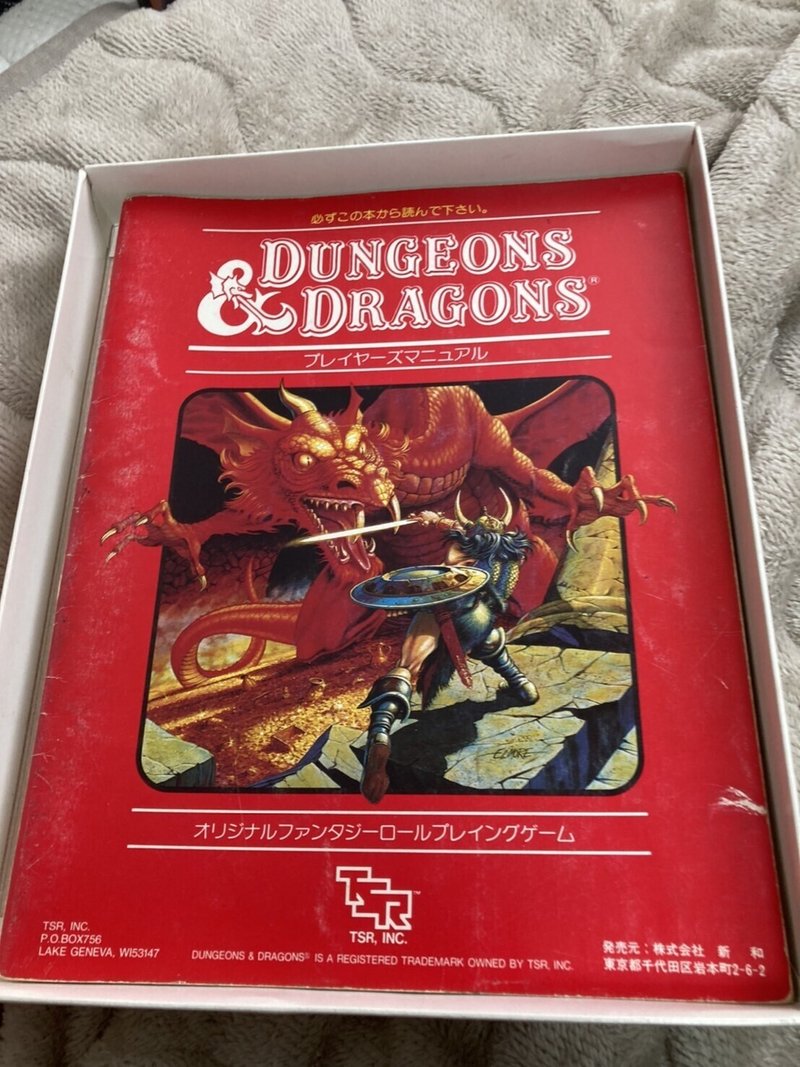

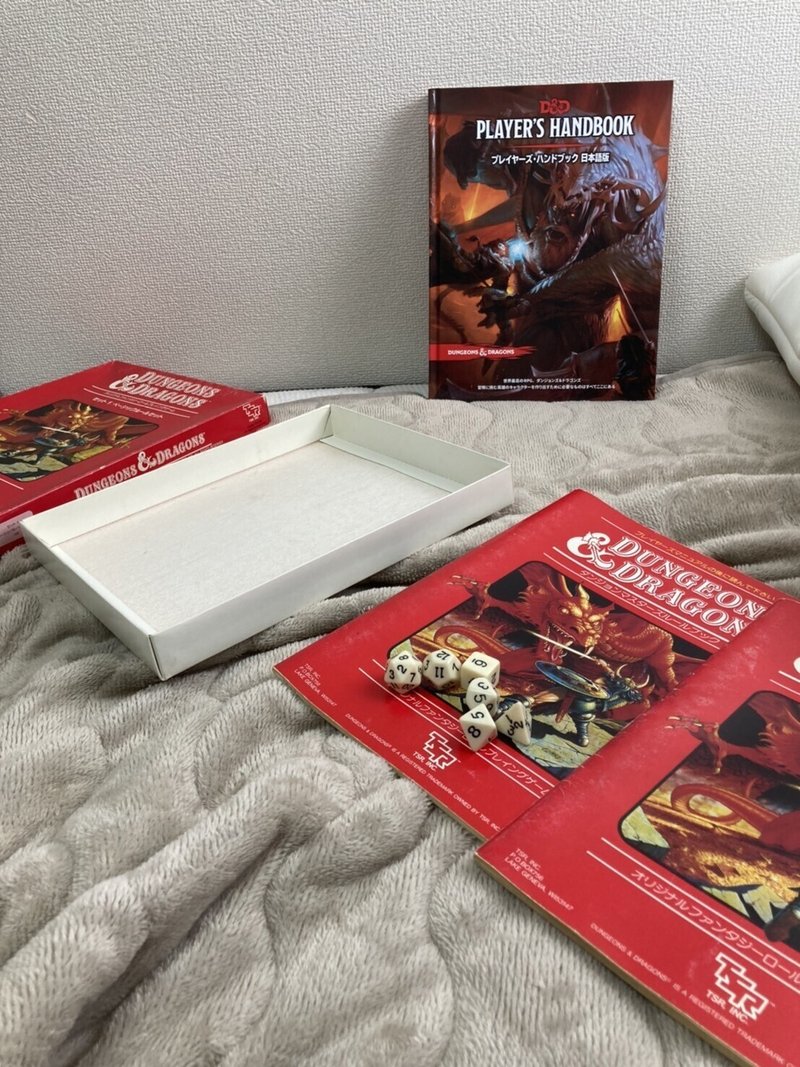

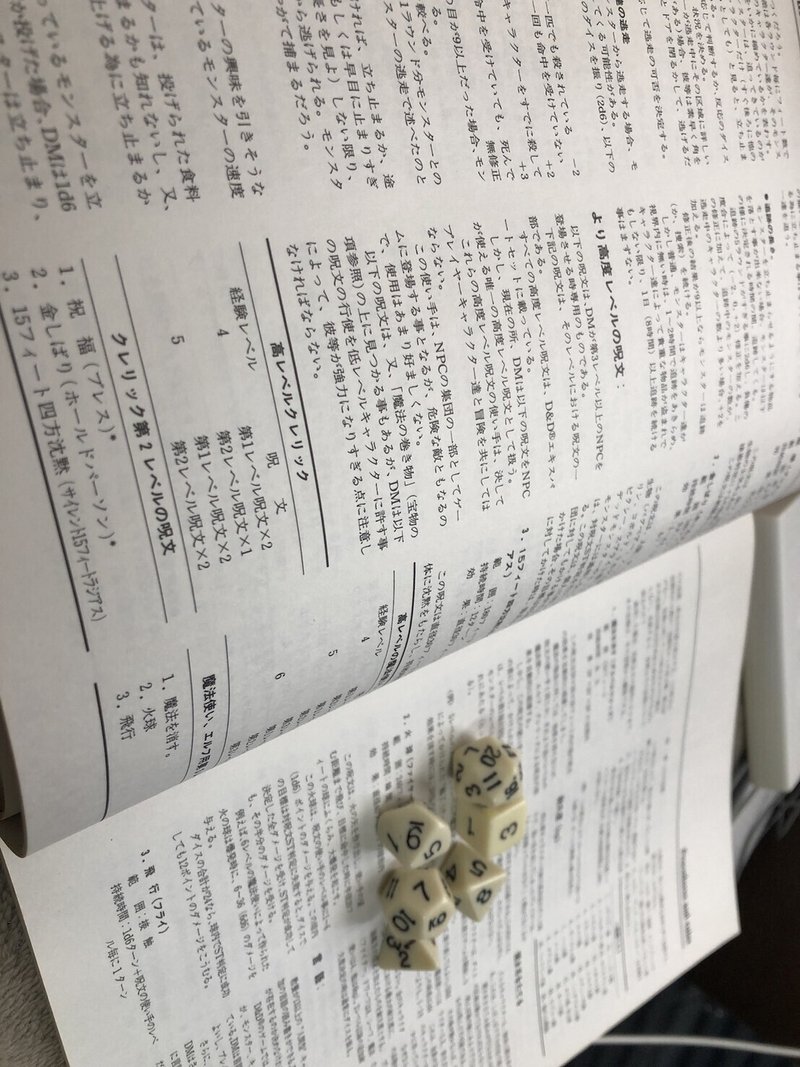

ひとまず開けてみると、中には「プレイヤーズマニュアル」と「ダンジョンズマスターズルールブック」という二冊の書籍、そして4、6、8、10,12、20面ダイスが収められていました。

まずは「プレイヤーズマニュアル」から

名前の通り、プレイヤーとして遊ぶ場合のルールが揃っており、実際にキャラクター作成から戦闘の仕方、実際に卓を遊んでみる場合の再現などが記載されています。

第五版でいうと「プレイヤーズハンドブック(PHB)」に相当しますね。

ぱらぱらと捲っただけですが、現在(D&D五版)と簡単に比較してみると

D&D第五版(PHB)

・種族はヒューマン、エルフ、ドワーフ、ハーフリング、ティーフリング、ドラゴンボーン、ノーム、ハーフオーク、ハーフオークなど計9種族。しかもさらにそれぞれの派生種族を選べることも

・クラスはウィザード、ウォーロック、クレリック、ソーサラー、ドルイド、バード、バーバリアン、パラディン、ファイター、モンク、レンジャー、ローグなど計12クラス。しかもアーキタイプ(派生クラス)を選ぶことも可能。

・種族やクラスに応じて技能を選び、シナリオ中DMの判断で判定を行う。

・防御力であるアーマークラス(AC)は高ければ高いほど安全

・移動速度は種族によって異なる

・命中ロールは基本上方ロール(数値をダイスの目と加算して相手のACの“上”に行けば命中)

・判定は20面ダイスで基本全て賄う

D&D赤箱

・種族選択はなし。エルフ、ドワーフ、ハーフリングとはあくまでクラス名であり、それ以外のクラスは“人間”として扱われる

・クラスはクレリック、ファイター、シーフ、エルフ、マジックユーザー(魔法使い)、ドワーフ、ハーフリングの計7クラス。(あくまで性能上はドワーフはファイターの派生、エルフは魔法使いの派生、ハーフリングはローグの派生に過ぎないという印象)

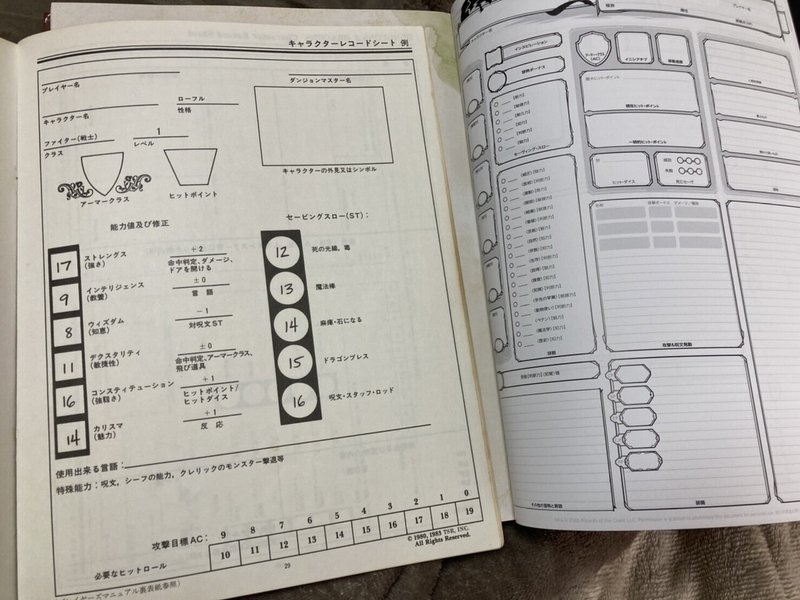

・技能や技能判定はなし。鍵開けや隠密などはローグ専用の特殊能力として扱われる

・アーマークラス(AC)は低ければ低いほど安全(ウィザードリィと一緒ですね)

・移動速度は持っている荷物の重量によって変化

・命中ロールは下方ロール(数値とダイスの目を加算した数字が相手のAC“以下”だった場合、命中する

・判定は色んなダイスを使って行う

といった風に同じ「ダンジョンズ&ドラゴンズ」という名を冠していても、中身は全然違うゲームだと感じられます。

特にエルフやドワーフが種族として選択できるのではなく、あくまでそういうクラス名だというのはかなりの驚きですね。国産ゲームに限ってみても「DQ10」や「FF14」といった超有名RPGのように種族とクラスは別々に選べるゲームが一般的に浸透していますから。

次は「ダンジョンズマスターズルールブック」

こちらはダンジョンマスター用に戦闘やセッション進行用の各種ルール、シナリオ作成の指針、各種モンスターのデータが載せられています。

第五版でいうなら「ダンジョンマスターズガイド」に相当するものでしょうか。

内容としてはセッション中に常に読むような感じではなく、何か気になるようなことや問題が発生したときに開いて解決させるためのマニュアルだという印象です。

中身は当然ながら初版でしか遊べないルールですが、巻末のシナリオ作成のための手引きは今見ても参考になりそうな文章が並び、現在の第五版でも通用しそうな感じがします。

こうしてみると、第五版と比べて赤箱のルールの幅はかなり曖昧かつ狭いという印象です。

キャラクター作成はクラスの数がかなり少なく特技も選べないので、クラスが同じだと割と似たり寄ったりなキャラクターになりがちです。

また、ルールは曖昧であり、セッション進行時にDMはかなり苦労するかもしれません。

でも逆に言えばルールは子供でも直感的に分かる位かなりシンプルで、キャラクター作成も第五版に比べてずっと単純なので誰でも簡単に参加できる作りになっているともいえます。

左:キャラクターシート(赤箱)右:キャラクターシート(第五版)

そんな利点もあるので、30年以上前とはいえ一概にどちらが優れているとも言い難いというのがTRPGの持つ普遍性を感じて面白いな、と思いました。

という訳で、せっかく今回手に入れたからにはプレイしないという訳にはいきません。

どなたか今回の記事を見て興味を持った人は気軽に僕に連絡ください。ぜひ一度やってみたいです。

これで「D&D赤箱」レビューを締めくくりたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?