クラシック音楽!指揮者を知ると世界が変わる。。。日本のクラシックとヨーロッパのクラシックは全く違う。。「僕が好きなもの」

僕がクラシックを聴いていたのは中学生の頃だろうか。。ただただ日本で流れている一般的なものだった。もちろんCDなど買って聴いたことはない。

でも心のどこかではクラシックは好きで今日記で書いているヨーロッパの旅では有名なコンサートホールに旅の途中も行ったものだった。

さらにクラシックを好きになるきっかけはある人の出会いだった。それは僕が今まで出会った中の天才の一人、彼だった。

彼はクラシックの指揮をカールリヒターという方から学生の時にドイツで学んだ人みたいだ。ドイツに行ったのはリヒターが亡くなる2年前、1979年ごろ。2年間彼のもとで学んだようだ。(本当かどうかは定かではないが。。)

カールリヒターは作曲家バッハを知り尽くした人のようでクラシックの指揮をするにもバッハを知るか知らないかで全くレベルが違うというのだ。

彼も日本に戻ってきたからつくば大学を3年卒業し野村証券研究所で働き、指揮者としても働いたそうだ。指揮を引退してからでもその彼の元にバッハを教えてくださいとやってくる有名な日本人指揮者がいたというくらいだ。(何度もいうが本当かどうかはわからない。。笑)

でも彼から聞いた話はとても面白かった。

そして彼は中学のころからクラシックのレコードを持っていて一番持っていたのがブラームスの交響曲1番だったという。

1番持っていたというのは。。

そのレコードの枚数。

ブラームスの交響曲1番を13枚持っていたそうだ。

その違いは指揮者。

「そんな聴き方があるのか。。」驚いた。。

指揮者によってその曲が変わるという。。その曲の解釈、そしてイメージ。。スピード。。

ベートーベン交響曲5番の有名なスタート、ダ、ダ、ダ、ダーーン!!

これも指揮者によってかなり変わってくる。

そんな話を聞いて興味を持った。

ある意味、指揮者というのはプロデューサー、編曲者なのである。

作曲者の楽譜を読み、それをその指揮者が自分の世界を創っていく。。

これがクラシックの音楽だ。

だから日本とヨーロッパではクラシックの聴き方が変わってくる。

日本はクラシックの曲でコンサートを選ぶ傾向があるが、ヨーロッパでは曲ではなく指揮者で選ぶ傾向がある。

日本ではこの曲を演奏しないと客が入って来ないということが多いがヨーロッパではそれはない。

だから有名なベートーベンの第9は日本のオーケストラが世界で1番演奏するのが上手いと言われている。つまり、第9を演奏しないと客が呼べないということなのだ。

でも僕はヨーロッパで何百とコンサートに行ったけどもベートーベンの第9は今だにコンサートで聴いたことがない。

僕も指揮者目当てでコンサートに行くのでその指揮者が選んだ曲を聴くことができる。そうすると新しい曲に出会えるのだ。そしてその指揮者がやる曲は大概その指揮者が好きな曲だ。

きっと日本にゲストで呼ばれる指揮者は彼らが得意でない交響曲をやらされているかもしれない。。

指揮者だからどんな指揮でもできるし、ある意味オーケストラに任せたら何もやる仕事などもない。指揮者が得意でないジャンルや曲をお客のためにやらせるのではなく、大好きな得意な交響曲を聴くことができるのならばそれはまた新しい出会いにもなる。

オーケストラ楽団員にとってもお客によっても指揮者によってもこれほど楽しいことはないだろう。

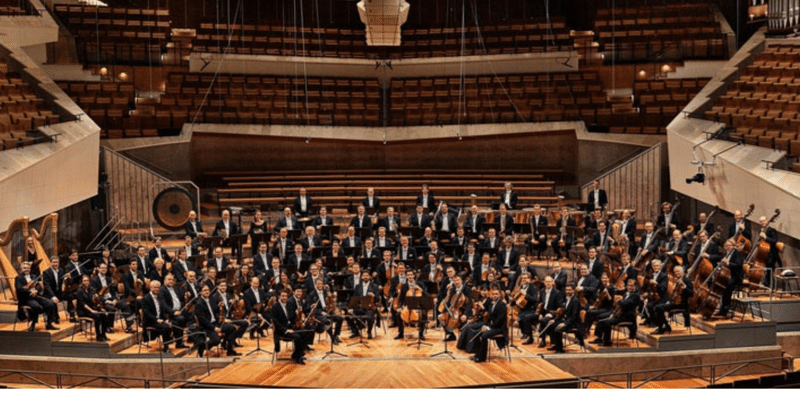

ベルリンにいるときは本当によくコンサートに行った。5ユーロ(700円くらい)ほどで世界最高峰のベルリンフィルを聴くことができるからだ。

フィルハーモニーは指揮者の人気度でカテゴリー1〜5と変わる。1は5ユーロで5は15ユーロくらいかな。。もちろん一般的なチケットでカテゴリー5は50ユーロ以上する。

でもベルリンフィルでさえ年間でカテゴリー5をつけることはかなり少ない。クリスマスとか年末くらい。。そして有名なゲスト指揮者だ。

でも僕がベルリンにいた当時、その人気で驚いた指揮者がいた。

それは小澤征爾だ。

『うっ。。。若すぎる写真。。。』こんな若い小澤さん初めてみた。。。

彼ぐらいじゃないだろうか。。

料金がカテゴリー5になり、それでも即完売。。

僕はヨーロッパに来るまで彼の凄さはわからなかった。。

日本でビートたけしの番組にゲストでとかに出ていたのを観たことがあるくらいだ。でもヨーロッパでの人気はとんでもなかった。本当に世界の小澤だった。。この小澤さんについてはのちに。。

日本で聴くクラシックの音楽は「カラヤン指揮」のものが非常に多い。

なぜかというとソニーがカラヤンという指揮者のことが大好きだったからだ。CDの容量が決まったのもカラヤンの影響なくらいだ。

もちろんカラヤンはとっても有名で元ベルリンフィルの指揮者だ。時代はベルリンの壁が崩壊する前まで。。

僕のベルリンでの親友ステファンはクラシックがきっと誰よりも好きだった人だ。その彼は当時東ベルリンに住んでいた。東から西にあるフィルハーモニーには行くことができなかった。。最終的に彼はカラヤンの指揮を見ること聴くことができなかったのだ。。あんなに近くにいたのに。。

そしてその天才の彼が言った言葉を今でも覚えている。

「クラシックは今の音楽を追いかけるよりもとても簡単だ。過去を学べばいいだけなんだ。」

確かにそうだった。指揮者のことを学ぶ時もそのオーケストラ楽団に今いる首席指揮者の名前を覚えると数年間は変わらない。そして有名な指揮者の経歴もそのまま残っているし、大好きな交響楽団や指揮者を見つけることがまた面白くなる。

だから僕もクラシックのレコードをドイツにいるときにフリーマーケットで集めた。毎週末、ポケットに20ユーロ入れて20枚くらい買うのが好きだった。(中古のレコードは1ユーロ)

そんなことをしているうちにレコードは500枚くらいになっただろうか。。

僕も彼が昔言っていたことが言える。。

一番持っているレコードはベートーベン交響曲7番13枚だ。

だからクラシックの交響曲もこの曲はこの指揮者のものとかがでてきた。

まだまだ聴いていきたい。

個人的には昔の指揮者が多い。。なぜならばレコードだからだ。

CDは持ってない。レコードが好きなのだ。

フリーマーケットで集めたものだから小澤さんのジャケットもかなり若い!はっきり言って今持っているレコードの指揮者で現役はもういないだろう。

今の指揮者はよくわからない。。

そしていい指揮者今はいるのかな。。って思う。

その理由はオーケストラの楽団にある。昔と違ってオーケストラ楽団員のレベルがかなり上がりすぎたのだ。

指揮者は経験もかなり必要だしものすごいカリスマ性と個性、知識、学力が必要とされる。それと同様にベルリンフィルなどの世界トップの演奏者が集まるようなオーケストラ楽団などは力がない指揮者などは相手にもされない。

指揮者いじめなどが数十年前から起きているのも事実だ。

昔の指揮者は違かった。オーケストラ楽団の力がそこまで強くなかった。指揮者はすべての楽器の特徴を知ることがあるのは昔から同じだが、昔の指揮者はオーケストラをまとめるだけの力もあった。

だからまとまったのだが、今はオーケストラのレベルが高いので楽団員から馬鹿にされたらいくらゲストで呼ばれても辛い体験になってしまうこともある。

そういえばステファンとクラシックの話ししばらくしてないな。。

ちょっと最近のクラシック事情を聴いてみよう!

全国を愛犬と旅しながら地域の習慣や食などをそこにいる人には気づかない素敵な文化などを伝えてより良い楽しい生活になったらいいなと思います。こんな美味しい食べ物や習慣、生活に気付いたらシェアできたらと思います。私たちが知らない素敵な日本を世界にも伝えたいと思います。