『わたしのつれづれ読書録』 by 秋光つぐみ | #29 『オカザキ・ジャーナル』 岡崎京子

#29

2024年16日の一冊

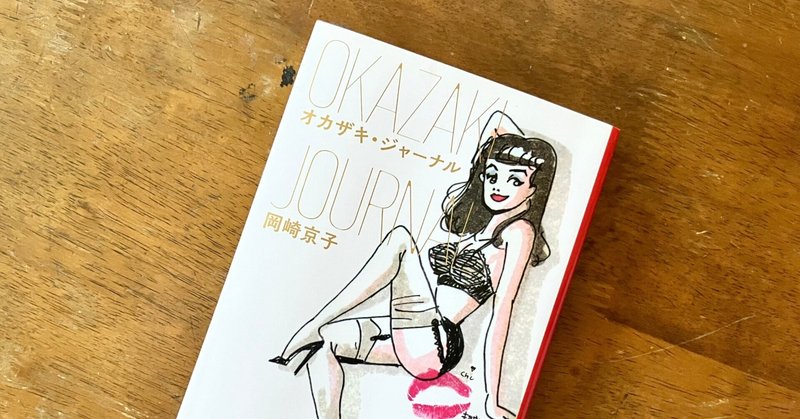

「オカザキ・ジャーナル」岡崎京子(平凡社)

今期の朝ドラ『虎に翼』が凄まじく良いドラマだなと思って毎朝観ている。ヒロインの虎子(ともこ)が、昭和初期の男尊女卑ガチガチの日本の社会を切り裂くように法曹界へ挑み、最終的に日本初の女性判事へと昇り詰めるという、実在した人物・三淵嘉子さんをモデルとした物語なのだけれど、その過程を描く現在進行中のストーリーがまさに地獄。

戦前の昭和初期の物語であり、その時代を生きる人間たちにとっては当時が常に新しく、それはそこから地続きの令和の今も更新されているべきなのに、今観ても「マジでそう」な女性に対する視線が痛烈に描かれており、なかなか簡単に変わらない世の中に溜飲が下がる想いだ。

しかし、地獄を見て返り血を浴びながらも、おかしい、間違っていると思ったことには「はて?」と切り返していく姿を見せてくれる虎子演じる伊藤沙莉さんに元気をもらい、今日も我が人生を生きる一日にしようと立ち上がることができるのである。共に地獄を見ながら、今後の展開も応援していこうと思う。

少し角度は変わるけれど、世の中の流れを読むということや、それに対して自分の意見を持つということが、自分の表現や、人生そのものを形づくる重要な行動なのだということを、私に教えてくれた本がある。

それが今日の一冊

漫画家・岡崎京子さんによるエッセイ『オカザキ・ジャーナル』。

1991年1月から92年5月まで『朝日ジャーナル』(朝日新聞社)で『週刊オカザキジャーナル』として掲載されたエッセイと、92年から93年まで『広告批評』に掲載された宗教人類学者・植島啓司氏との往復通信『コトバのカタログ』を完全収録した本である。

この本の一項は【私は負けません】から始まる。

昭和享年と奇妙にクロスした八十年代は ”解体と終焉、それに対する期待と機体” の時代でした。今思えばアマかったものです。「平成」と「九十年代」という解体と終焉にさえ見はなされた時代にどっこいそれでも私たちは生きています。私はこの「どっこいそれでも」というところに秘密をかぎつけました。そしてそれをクンクンしながら勝手にジャーナルします。

私は90年代初期に生まれ、好景気を知らないまま大人になり、今もその日本で生きている世代。そんな我々より20年くらい早く生まれ、ちょうど親くらいの世代である、岡崎京子さん。

80年代と90年代の差を知り、過ぎていく時代を冷静に見つめながら、独特の視点で、引っかかることがあれば気にしてないフリをしながらも実は捉えたら離さない鋭さを持つ岡崎さんの ”ジャーナリズム” を、この一項から感じ取ることができ、この一冊の始まりに鳥肌が立ち、胸の高鳴りを覚えた。

いわゆる「ジャパネスク」は管理されたものになっている。

(中略)

いわゆる「おふくろの味」というものも管理され演出されたものである。「ひじき、肉じゃが、きんぴら」と言えば「おふくろ!!」とパブロフの犬が応えるように私たちは教育されているんだと思う。

【やっぱ国産は‥‥‥】という項での切り込み。

この後も【「人工」の美女⁉︎】【本当の戦争】【メディアのパパ、ママ】【情報不感症】【テクノロジーの巨大な疑問符】などと続く‥。

岡崎京子作品を読んだことのある方には、なんとなくニュアンスは伝わるかもしれないのだけれど、問題の大きさに対して、岡崎さんの生活を取り巻く出来事の中から不意に生まれた話題を元に、”軽快”に”とんとん”と語りが進む。読者にとっても、自分のすぐ側にあるトピックでもあることにハッと気が付く。なんとなくカテゴライズされたり、騙されておけと、何かの型に押し込められていることに、静かに軽快に怒っている人が「ここにいる」と。

自分の生活と世の中の問題こそが連結し、もはや見て見ぬふりできる余地などないほど課題は山積み。しかし、今日明日、我々がジタバタとしたところで簡単に変わる世界でもないことを知り、諦め、悲しんでいる。だからそうした感情、記憶を自身に刻み、毎日何かを感じて、忘れない。それを繰り返す。それしかできないことを解っている。

最後に【自分と他人が区別できないんですよ】という項。

(中略)

♡(オカザキ)さっきまで関川夏央氏&谷口ジロー氏の『かの蒼空に』を読んでて、そうか自我って近代の発明であったなぁ、と。

○(インタビュアー)自我ってどんどんふくらんでゆきますよね。でもふくらみすぎると表皮がウスくなるってありません?

♡ 私なんかパンパンとか言われるんですが。でもその分といっちゃ何ですが、自分が他人と区別できないんですよね。変な話。最近。

-

今朝、SNSでとある投稿を見た。「文章を読むことができない人の特徴」といった話題。

文章を読むことができないのは「書いた人の意図」よりも「自分の感情」を優先する傾向にある。そして書いていないことを自分で追加してしまい、勝手に怒り出したりしてしまう。これが「文字が読めても文章を読むことができない人」ということだった。

確かに。そしてこれは「言葉を交わすことができても対話ができない人」も同じ心理なのではないかと私は思った。

私はこれを特に否定も肯定もできない。確かに言い得ているとは思ったけれど、自分もいつでも「文章を読むことができない人」「対話ができない人」になってしまう可能性があるし、今も時折そんな節があるかもしれない。でもそうならない努力はきっとできる。そのための心の余裕を、自分で自分に与えられるようにならねばとも思う。これだけは人に与えてもらおうと望むべきではないのだとも感じている。

「自分と他人の区別」というものを今はそう解釈している。

少々、話が反り返ってしまったけれど。この『オカザキ・ジャーナル』を読むことで、岡崎京子さんの創作の原点を知り、結果的に彼女のセンセーショナルな作品への理解がかなり浮き彫りになることにもつながった。

個人の問題は社会の問題でもあり、社会の問題は個人の問題へ影響する。この連結はどうしても断ち切ることができず、絶え間なく変化し、付き纏う。

『虎に翼』を観て虎子と共に「ちくしょう」と唾を吐きながら笑顔で地獄へ突っ込み、『オカザキ・ジャーナル』を読み返して自分の中に居る「ジャーナリスト」としてのもう一人の自分を生かしておきたい。そんなことを考える今日である。

-

パークギャラリー・木曜スタッフ

秋光つぐみ

30歳になるとともに人生の目標が【ギャラリー空間のある古本屋】を営むことに確定。2022年夏から、PARK GALLERY にジョインし、さらにその秋から古本屋に弟子入り。2024年4月にパークの木曜レギュラーを卒業、活動拠点を地元の長崎に移し、以後は本格的に開業準備に入り、パークギャラリーでは「本の人」として活動予定。

🙋♂️ 記事がおもしろかったらぜひサポート機能を。お気に入りの雑誌や漫画を買う感覚で、100円から作者へ寄付することができます 💁♀️