【源 頼政 vol.3】 保元の乱と平治の乱

保元の乱

数百年の間戦火にさらされることのなかった平安京がついに戦火にさらされる事件が起こりました。保元の乱です。

保元の乱は鳥羽法皇より皇位継承を認められた後白河天皇と、かつて鳥羽法皇に不本意ながら退位させられ、息子である重仁親王を皇位に即けたい崇徳上皇との皇位継承をめぐる対立を主軸として、そこへ藤原忠通と藤原頼長による摂関家の家督継承をめぐる争いなども絡んで起こった紛争で、鳥羽法皇が亡くなった直後、保元元年(1156年)7月に勃発しました。

源頼政は、この保元の乱に際して後白河天皇方に味方しました。後白河天皇方には他に平清盛や源義朝、足利義康などの武士が付きました。頼政が後白河天皇方についたのは、日ごろ近侍していた鳥羽法皇や美福門院の意向に沿ったものでしたが、『保元物語』(※1)では、自分の死後兵乱が起こることを予見した鳥羽法皇が招集するべき武士の名を記したものをあらかじめ直筆で記しており、その中に名前があったため、頼政は馳せ参じたとしており、この話からは頼政が日ごろ鳥羽法皇から一定の信任を得、頼れる武力と思われていたことがうかがえます。

結局、この保元の乱は後白河天皇方の勝利に終わり、崇徳上皇は讃岐国へ配流、藤原頼長は敗死、上皇方についた武士たちはそれぞれ斬首、流罪に処されました。このように武士たちの持つ武力を利用することによって政治的決着をつけることはこれが初めてであり、この乱を契機として武士のあり方が次第に変わっていきます。そしてこの保元の乱から3年後、再び武力によって政治が動く事件が起こります。保元の乱で勝利した者たちの間で政治の主導権争いが起こったのです。

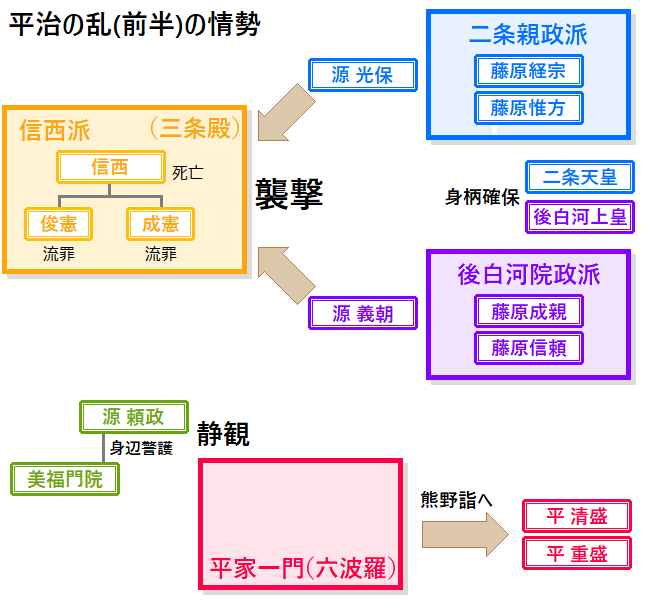

保元の乱後に出現した後白河親政のもと、荘園整理や大内裏の復興、朝廷の行事復活など数々の政治改革を断行し、保元3年(1158年)に後白河が二条に譲位したのちも政治的権力を持ち続ける信西《しんぜい》(藤原通憲)を中心とする信西派と、鳥羽法皇が定めた後白河譲位後は院政をせず二条の親政とすべしという取り決めを良とせず、あくまで後白河の院政を目指す後白河の近臣・藤原信頼を代表とする後白河院政派、鳥羽法皇の取り決め通り二条天皇の親政を目指す藤原経宗、藤原惟方を代表とする二条親政派の三つの政治勢力の対立がついに頂点を迎えたのです。

三条殿襲撃(平治の乱前半)

平治元年(1159年)12月9日夜半、後白河上皇の仮御所であった三条殿を後白河院政派の武力だった源義朝と二条親政派の武力であった源光保などの軍勢が突如襲撃しました。平治の乱の始まりです。

この襲撃の目的は信西の討滅で、信西は命からがら都を脱出したものの、京の東方である田原で追い込まれ自害。のちに首は獄門にさらされました。さらに信西の子息である俊憲、成憲(のちに成範)も捕らえられ、それぞれ流罪に処されました。こうして後白河院政派と二条親政派は共闘することで政治の実権を握る信西派を一気に壊滅させたのです。

さて、この動乱に際し頼政は中立の立場をとり、不測の事態に備えて美福門院の御所の警護にあたったと思われます。というのも、頼政が日ごろ近侍している美福門院が中立の立場であったからで、美福門院は鳥羽院存命中より信西と親交があり、その信西に敵対する二条親政派ともかつて二条天皇を養育していたこともあって近しい関係だったのです。

なお、通説では頼政も三条殿襲撃に加わったとされていますが、『平治物語』の古態本には三条殿襲撃の軍勢の中に頼政の名前はなく、当時の頼政の持っていた美福門院中心の人脈も考慮に入れると、実際は襲撃に参加していなかった可能性が高いです。

三条殿襲撃に成功し、信西の首をとった後白河院政派と二条親政派は後白河上皇と二条天皇を手許に置いて、一気に朝廷の実権を握ったかに思われましたが、すぐに事態は急変します。

都での動乱の知らせを聞いた平清盛が熊野詣から急ぎ帰京したのです。清盛は当時都周辺で一番の軍事力を持つ武家の棟梁となっていました。そしてこれまで後白河院政派と手を組んでいた二条親政派が新たな動きをみせることになります。

六波羅の戦い(平治の乱後半)

二条親政派の藤原経宗と藤原惟方は二条天皇を密かに平家の本拠地・六波羅へ移してその保護下に入れると、この二条天皇の動きを知った後白河上皇も仁和寺へ秘密裡に避難。もはや天皇と上皇を失ってしまった藤原信頼や源義朝らを逆賊として、ただちに二条天皇から彼らの討伐を命じる宣旨が出されるに至って、平家が軍事行動を開始しました。これが平治の乱後半戦の始まりです。

二条天皇から信頼・義朝らの追討宣旨が出された効果はかなりのものでした。二条親政派の源光保もこれまで行動を共にしていた後白河院政派陣営を離れて、平家軍に合流。頼政も追討宣旨が出された以上、その宣旨に従って軍事行動を開始、平家軍と動きを合わせるために、六波羅の対岸、五条河原西岸に300余騎の軍勢で待機しました。

するとそこへ都の五条通を東に、頼政の軍勢に近づく一隊がありました。源義朝の子・悪源太義平(源義平)の隊15騎です。義平は頼政の軍勢が五条河原で待機しているのを見て、

「頼政の振る舞いこそ納得できない。当家(源家)と平家、両陣を見計らって、強い方へ味方しようとしているのだろう。この義平の前ではそうさせるものか」

と思い、頼政の軍勢の側までやってくると大声をあげて、

「見苦しき兵庫頭(頼政)の振る舞いかな。源家にも名前が知られるほどの者が二心を持つということがあるか。義平が目の前を一度たりとも通すものか!」

と小勢ながら太刀を振り回し、喚声をあげて縦横無尽に散々に駆け、頼政の軍勢をかき乱してきたのです。

この話も『平治物語』からのものですが、義平が‟頼政が振舞こそ心得ね。当家・平家、両陣を見計らひて・・・(※2)“と思っているように、頼政がこの時まで事態の推移を静観していたことがうかがえます。

しかし、これにより頼政はこの時初めて平治の乱での戦闘に参加します。義平が頼政勢をかき乱したのちに、六波羅を攻撃するため父の待つ六条河原へ向かったのをすかさず追撃して散々に矢を浴びせたのです。この時、頼政の軍勢にいた下河辺行泰(行義と思われます)の放った矢が義平方の山内首藤俊綱に命中し、瀕死の重傷を負わせます。

(その後、命が助からない俊綱はせめて首は敵方へ渡すまいとして味方に切られます)

もはや討伐の宣旨が下って朝敵となってしまった義朝の軍勢は平家の本拠地・六波羅への攻撃を敢行、世にいう六波羅の戦い(六波羅合戦)が始まりました。義朝軍はまるで最後の足掻きとばかり、小勢ながら猛烈な勢いで平家軍に襲い掛かり、平家軍が防禦のために設置した一、二の垣楯を打ち破って奮闘、散々に戦いました。

平家軍の総大将である清盛は初め館の内で指揮を執っていましたが、義朝軍に押され気味の状況に業を煮やして、ついには陣頭に立って指揮、子息である重盛、基盛、宗盛などがそんな清盛を矢面に立たせじと競うようにさらに前線へ出て義朝軍と交戦。両軍は激しくぶつかりました。

そしてそんな状況の中、頼政の軍勢が六波羅へ到着しました。

六波羅へ到着した頼政の軍勢を目にした平重盛は、

「兵庫頭の軍勢は新手であろう。駆けよや、進めよや」

と声をかけ、それに励まされた頼政勢は鴨川の河原を西へ向かって駆け、義朝勢を攻撃しました。

一方、頼政勢に駆けられた義朝勢はその勢いに押され、一旦鴨川の西岸へ引き退きますが、すぐに態勢を整え、

「ここが最後の踏ん張りどころだ。若い侍ども。一歩も引くな!」

そう義朝が下知をすると、義朝勢は頼政勢に反撃。今度は頼政勢が義朝勢の勢いに押されて鴨川の東岸へ引き退き、しばらく鴨川を挟んでの戦いとなって戦局は膠着しました。

義朝は頼政へ向かって、

「おい、兵庫頭。名をば源兵庫頭と呼ばれながら、不甲斐ないことに、なぜ伊勢平氏に味方するのだ。貴殿の二心によって、源家の弓矢にキズがつくことこそ口惜しいことである」

と高らかに言うと、

頼政は、

「代々受け継がれてきた武芸を失ってはならないと、十善の君(天皇)に味方し奉ることは全く二心ではない。貴殿が日本一の不覚人である信頼卿に味方することこそ、源家の恥辱である」

と返し、義朝は頼政の申しように納得するところがあったのだろうか、それ以後反論することはありませんでした。

その後、戦局は依然膠着状態でしたが、平家勢500騎ほどが義朝の背後へ回ろうと鴨川東岸を上流へ向かって進軍。その様子を見た義朝勢は背後へ回られては敵わないと、義朝の腹心・鎌田政清の説得もあって退却を開始しました。

こうして六波羅の戦いは義朝の敗北という形で終わり、義朝は都を脱出して東国へ落ち延びる途中、尾張国(今の愛知県西部)で無念の最期を遂げることになります。

平治の乱は、乱の中心的人物とも言える藤原信頼が後白河上皇を頼って降伏するものの処刑され、義朝の長男・義平は乱後都に潜伏していたところを捕らえられ処刑、次男・朝長は父とともに東国へ落ち延びる途中、戦で負った傷が悪化して落命。そして三男の頼朝は、父とともに東国へ落ち延びる途中ではぐれて平頼盛の家人・平清宗に捕らえられ、その後池禅尼の計らいで伊豆国へ流罪となるなど、後白河院政派が一掃されて二条親政派と平家一門の勝利ということで終結することとなりました。

ところが、乱に勝ち残ったはずの二条親政派である藤原惟方・藤原経宗も平治の乱の翌年、永暦元年(1160年)に後白河上皇に無礼を働いた罪でそれぞれ流罪に処され、源光保も謀叛の疑いをかけられて薩摩国へ配流の途中に殺害されるに至って、二条親政派も消滅してしまいます。

これで平治の乱で争った信西派・後白河院政派・二条親政派の3つの政治勢力はすべて姿を消したことになり、残るは平清盛率いる平家一門となって、自然に清盛はじめ平家一門の者たちの政治的地位がさらに向上していくことになりました。

そして頼政は、こうした平家一門独り勝ちの状況の中で、戦後特に目覚ましい出世を果たすわけでもなく、以前のように大内守護として禁裏の警護を勤めるとともに、美福門院やその子・八条院(暲子内親王)といった鳥羽法皇ゆかりの人物のもとに仕えていくのですが、時代の流れは確実に次へと進んでおり、頼政もその流れにのまれていくことになります。

注)

※1・・・『保元物語 上』 「官軍召シ集メラルル事」より

※2・・・『平治物語 中』 「義朝六波羅に寄せらるる事 付けたり 信頼落つる事 并びに 頼政平氏方につく事」より

⇒次記事

https://note.com/oyomaru0826/n/n4ec4598181b7

(参考)

栃木孝惟・日下 力・益田 宗・久保田淳 校注

『保元物語 平治物語 承久記』新日本古典文学大系43 岩波書店 1992年

多賀宗隼 『源 頼政』新装版第2刷 吉川弘文館 1997年

上杉和彦 『源平の争乱』 戦争の日本史 6 吉川弘文館 2007 年

川合 康 『源平の内乱と公武政権』日本中世の歴史3 吉川弘文館 2009年

上横手雅敬・元木泰雄・勝山清次

『院政と平氏、鎌倉政権』日本の中世8 中央公論新社 2002年

生駒孝臣 「源頼政と以仁王ー摂津源氏一門の宿命ー」

(野口実編『治承~文治の内乱と鎌倉幕府の成立』中世の人物○京・鎌倉の時代編 第二巻 所収)清文堂 2014年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます。