一般社団法人りむすび代表 しばはし聡子さん @ 衆議院 #法務委員会 #共同親権 法案 令和6年4月3日【文字起こし】|親子ハピネス @ 離婚後の共同親権・共同監護

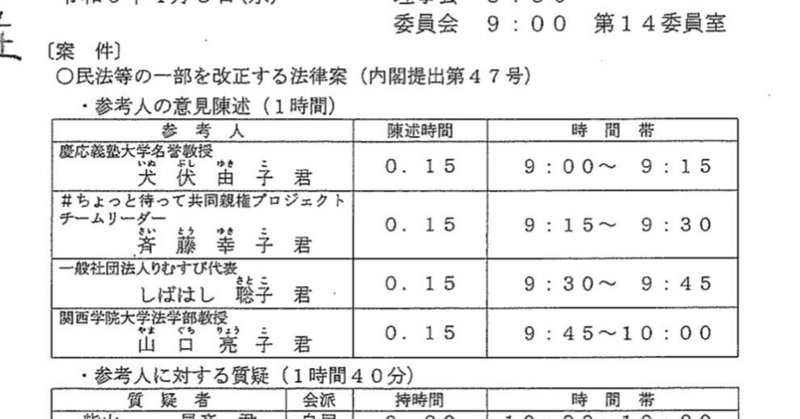

第213回 衆議院 法務委員会

令和6年4月3日

003 一般社団法人りむすび代表・しばはし聡子

◯一般社団法人りむすび代表(しばはし聡子 君)

皆様、おはようございます。

しばはし聡子と申します。本日は、、このような貴重な機会を頂きまして、ありがとうございます。

私からは、共同養育の支援者の立場として、離婚で悩む父母、そして子どもと関わる中で見えている景色を踏まえた上で、見解を述べさせて頂きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

まずですね。私がなぜこの共同養育支援というものを行っているかと言いますと、実は私自身が、離婚経験者で、共同養育に非常に後ろ向きな母親でした。当時、夫と関わりたくないという思いがありました。調停で非常にもめました。ですので、夫と関わりたくないから、息子と父親を会わせる事に後ろ向きでおりました。その関係で、息子が、非常に気持ちが不安定になってしまった。その後悔をきっかけに、私のような子どもを量産させてはいけない。そんな思いで、離婚した後も、親子関係、そして親同士の関係も続いていくんだという事を世の中に広めたい、そんな思いがありまして、この団体を立ち上げて活動しております。

子どもが望むのは、何よりも親同士が争わない事です。そのために、私共は、争うよりも歩み寄りという事をモットーに、争わない離婚、もちろん離婚しない事に越した事はありませんが。離婚して争わない共同養育に向けて、別居前から離婚後、そして再婚後までの親御さんに向けたサポートを行っております。

今回、この共同親権導入に向けた議論がされている中で、ですね。まず、大前提として、子どもにとって父母である事は離婚しても変わらない。そして親子関係が続くという観点から、共同親権というものを導入する事で、世の中、離婚するとひとり親だと思われがちなんですが。まずは、離婚してもふたりで、父母なのだ、と。ふたり親のだという事が、固定観念として変わっていく。そのの事も踏まえて、共同親権というものが導入される事は、私は賛成をしております。

そして、共同養育が円滑にスムーズに実現される、きっかけにもなるというふうに考えております。とは言え、離婚するほどの夫婦です。共同親権で、共同に権利を行使する事なんて、とても難しい、と。仰っていらっしゃる方がいるのも、当然だと思います。

今からちょっと、3ケースほどですね。我々の所に来られるケースをご紹介いたします。

まず1点目、いわゆる高葛藤ケースというものです。

主に奥様が、夫から、精神的DVと言われるものですね。で、非常に高圧的な思いをされてしまって、子どもを連れて出ざるを得ないという状況まで追い込まれてしまって。夫と関わりたくない、関わる事が困難だ、という事で、子どもを会わせる事も非常に怖い、と言うふうに思われている、主に同居親の女性ですね。

その一方で、ある日突然、妻子が家からいなくなり、子ども、どうなってしまったんだろう、と非常に不安な思いをし、子供に会わせて欲しいと思い、調停や裁判などで訴える。そのような方々が、別居親さんなんですが。『連れ去り』という用語を使って、連れ去りは、誘拐だ、なんて言う事を発信されてたりしています。

当然このケースですと同居親の方は絶対単独親権、そして別居親の方は、共同親権を導入して欲しい、と。まず、ここが一番の対立構造があるケースです。

そして、2点目なんですけれども、共同親権で、共同養育をして離婚したいというようなご夫婦も、最近は増えています。夫婦は破綻しているんですが、親子関係は継続したいですし、父母として育児分担を行なっていきたいというようなケースです。

しかしながら、話し合いがうまくできない、そしてひとつ、司法の場に乗ってしまうと争いになりかねない、というような方々もお見えになられています。

このような方は、共同親権になるまで、離婚を棚上げされるか、または単独親権の中、離婚されて、共同親権が導入されたら、親権者変更を行うようというような合意書を交わしていらっしゃるようなご夫婦もいらっしゃいます。

そして3点目ですね。共同親権を持って、相手にきちんと親の自覚を持ってもらいたいというようなケースです。主に女性の同居親の方が、相手にきちんと子どもと関わってもらいたい。そして、養育費も支払って貰いたいという思いがおありです。

一方で、無関心層と言いますか、お子さんの事は関わりたいと思いながら、妻から解放されたいなんて思いから、子育てを放棄しよう、と。無関心な方々も一定数いらっしゃいます。

これらの方々は、共同親権を非常に求めていらっしゃるというケースになります。

そんな中、今回の議論の焦点というのは、共同親権、単独親権、父母で意見が分かれた時に、どのように判断して行くのかというところになるかと思うんですが。法案を拝読しますと、裁判所での裁量になってくる、と。

そこで、私たちも非常に関心があるのは、精神的DVというところをどのような評価基準で、見極めていくのかというところですね。

法案、拝見しますと、父母お互いに、人格を尊重し、協力する必要がある、と。そして、親子関係のみならず、父母の関係、その他の事一切を、事情を考慮して判断して行くという、この見極めというのを、どのように行っていくかというところなんですが。我々、高葛藤な同居親、別居親の数々の支援を通している中で、あくまで現場レベルなんですけれども。このような方ですと、共同親権・共同監護。いや、このような方はなかなか難しいんじゃないか、っていう事を、あくまで現場レベルではありますけれども、是非、共有させて下さい。

先ずも、って変な言葉ですが、協力的か協力的ではないか、というところに分類されると思います。もう少し、分解してお話しますと、まず、協力的な同居親、どのような方かと申しますと、夫とは関わりたくない、離婚するほど、嫌いな相手でも、夫婦の感情と、親子関係を切り分ける事が出来る方。そして、嫌で感情としては嫌かもしれないんですけれども、きちんと相手との親子交流というものを自主的に行おうとされている方、そして相手と関わる事が難しいのであれば、上手に支援などの活用を試みようとされているような方ですね。

一方で、では協力的な別居親は、どのような方かと申しますと、主に高葛藤ケースですと、ストある日突然、妻子がいなくなるというようなケースが多いわけなんですが。相手が出て行った時に、なぜ出て行ったと、相手を責めるのではなく、自分が何が至らなかったかと、自責の念、自分にちゃんと向き合ってですね、そして、相手に謝罪をしたり、改善をされるような方も一定数いらっしゃるんです。

そのような方は、例えば相手がどうしても離婚したいと言うのであれば、子供と会える事はもちろん条件になるかと思うんですが、相手の意向を受け入れる。そして係争を長期化させないというような方もいらっしゃいます。そして、相手の意向を尊重していく。必要に応じて、相手が支援を使いたいという場合には、支援団体を利用するという事にも、もう受け入れる。というような方が、協力的な別居親というふうに我々は感じております。

一方で、非協力的な方ですね。非協力的な同居親、どのような方かと申しますと、父母の関係、父母の感情面の関係性ですね、と親子関係をなかなか、やはり切り離す事が難しい、と。

そして、次ですね。子供に悪口を言ってしまったり、出来るだけ自分自身が関わりたくないから、子どもも関わりたくないのだ、という事で、子ども比較的ちょっと所有物化といいますか。そのような観点でなってしまっているような方もいらっしゃいます。

一方で、非協力的な別居親ですね。これは、例えば妻子が家を出てしまった時に、相手が悪い、と。自分、何も悪い事してない、という他責の念ですね。相手が悪い、相手の代理人が悪い。社会が悪い。法律が悪い。そして、強いては、自分の代理人が悪い、と他責の念にとらわれ、誰かを攻撃支配しようとする。そして、自分の思い通りにならない事によって、係争を長期化させてしまって。ともすれば、支援を拒絶するなんて事もございます。

そのような方々は、非協力的なタイプの方なのではないかな、と。そうしますと、なかなか共同親権が難しいのかなと思います。

ただ、ひとつ言いたいのが、離婚するほどなので、最初は非協力的な思いがあっても致し方ないと思うんですね。ただ、この別居、離婚を通して、お子さんの事を考えたり、相手の立場を尊重するような気持ちに変容している方も一定数いらっしゃるという事は、お知り頂ければいいなというふうに感じるところです。

では、この共同親権を導入するに当たって、課題もあると感じております。

司法の改革と、支援の強化になります。

ではまず1点目、司法ですね。ここはちょっと3点申し上げたいんですけれども、ご相談者の中にも、司法のレールに乗って、本当は謝りたかっただけなのに、なぜか争いになってしまう、と。そのような方々もいらっしゃったりもしています。是非ですね、悪化させない、争わせない離婚協議が出来るような、司法改革をして頂きたいなと思っております。

構造上の問題なのかもしれませんが、いきなり条件を決める。そこによって、葛藤より上がっていきます。ではなく、例えばカウンセリング前置主義を取るですとか、調停の1回目は、蟠りを解消する事に特化するです、とか。その事によって、例えば、何か悪かった、至らなかった事を謝るだとか、そのような機会がひとつあるだけでも、条件決めやすくなると思います。

そして何より、この争わせない協議を出来るように司法関係者が、導いて頂けるようなお立場になって頂きたい。司法関係者、弁護士も含めて、ですね。

子どもが居る限りは、父母であって、関係が続いていきます。で、あれば司法の場で争わせて、離婚した後にいきなり円滑な共同養育をせよ、と。それ無理な話なんです。ですので、話し合いの時点でいかに争わせないかという事が、非常に肝になってきます。

そして、協議の方法の選択肢ですね。当事者同士で協議が出来ない場合にも、弁護士をつけて、次に裁判所なのか、というと、この間、当事者以上、裁判所未満といいますか、ADRという方法がございます。

皆さん、ご存知かと思います。我々も行っておりますが、カウンセリングを重視した後に条件を決めていくと、非常に有意義な話し合いが行われて、父母の関係性を構築しやすくなっております。

そして最後ですね。どうしても葛藤があるのが、長期による親子の引き離しではないかなというふうに、見ています。どうしても調停ですと、お金の事ですとか、条件を決める事を先に話し合って、その間に子どもに会えない側の別居親っていうのはどんどん葛藤が上がって、その条件を飲まなくなっていく。で、同居親側は、なんで私の条件を飲んでくれないの?と、お互いどちらが悪いという事ではなく、話し合いの進め方によって、葛藤が上がってしまっているんです。

まず、お子さんにもちろん身体的な暴力があったりする時は、更生が必要になります。では、ない場合、夫婦の問題で、長期化してしまっているのであれば、いち早くまずは、交流をする。その後に、色々条件を決めていくという順番でお話しをされた方が建設的なのではないでしょうか、と思う次第です。

そして次、支援の強化ですね。これは、夫婦から父母になっていく関係性を構築して行くための支援を強化して頂きたい、と。

まずですね。別居中は弁護士がいたり、裁判所で調停委員がお話をしてくれるので、なんとか自分の意見を書面で通す事が出来ますが、離婚した後に、もういきなり当事者同士でお話合いをする事が、非常に困難になっていきます。

我々は、その離婚後もですね、父母のお話合いの仲介の支援などを行っております。もちろん非弁は出来ませんので、交渉はできないんですが、相手に伝え方を、少し柔らかくするなどして、相手に伝える。そのような、相互の事を行っている事で、比較的蟠りが解消し、支援を卒業する事なども出来ます。

で、離婚後にですね、ちょっとした変更を行ないたい。例えば、面会交流を、2回を3回に変えるとか、何か、そのような事を私たち出来ないんですよね。かといって、また弁護士をつけて裁判所に戻る。また、葛藤が上がってしまう。で、あれば、全国でADRのような話し合いの場、もしかしたら、ADR使わなくても、お互いで、第三者が入ればお話合いが出来るような夫婦だっていらっしゃると思います。

ですので、我々も行っておりますが、ペア・カウンセリング、お話合いがスムーズに進まなければ、弁護士を介したADRなどもあるんだよ、という事を、国あげて普及して行く必要があると思います。

そして2つ目、共同養育、この言葉って、共同という言葉で非常に懸念される方が多いと思います。仲良くやらなきゃいけないの、と。そんな事はなくてですね、高葛藤で、ボツ交渉の方々も支援などを使う事によって、共同養育って出来るんです。

子どもにとって大事なのは、相手の悪口を言わずに、自由に会える環境を整える事であれば、親同士が仲悪くても、やり取りしなくても、共同養育って出来るわけなんですね。

ただ、なかなか、共同養育は大事です。子どもの為にやりましょう、というような知識だけ植え付けられたとしても、「うちは違うから出来ない」というふうに、他人事になってしまいがち。ではなく、いろんなフェーズの共有って形があるんだよ、という実践的なものを学ぶ場、我々は提供しておりますが。いくつもいろんな形がある、多様化なんだよっていう事を、離婚前、出来れば別居前ですね。に知って頂くような機会を作られてはいかがでしょうか。

そして、我々、行っているんですが、共同養育を行うのに大事なのは、相手側を知る事なんです。世の中には、同じ立場の人である別居親団体、同居親団体たくさんあります。もちろん自助作用としては大事なんですけれども、どうすれば、相手が悪い、自分たちは可哀想だ、と被害者意識になりがち。これでは共同養育って出来ないですね。相手の側の立場を知る事、これ、何が大事かと言いますと、かといって自分の配偶者に直接お話を訊く事が出来ない。であれば、自分の配偶者と同じ立場の他者、と交流するわけです。

我々、同居親と別居親を集めたコミュニティを運営しております。中には、非常に妻に対して怒り、そして夫に対して嫌悪感を持たれているような方々もいらっしゃいますが、相手側の立場を知る事で、もう少し子どもを会わせてみようかな、ですとか。あまり妻を責めるのはやめようです、とか。そのような、作用が行われるという事で、このような支援というのも必要になってくるのではないかと思います。

そして最後、行政ですね。ひとり親支援、非常に特化されている。これ、非常に大事だと思います。被害者支援、経済的支援、就労支援もちろん大事です。ただ、共同養育をしたいと思われている方でしたら、共同養育出来るんじゃないかなっていうような方がご相談に来られた時も、ひとりで育てるための事だけのアドバイスだけではなく、もう少し引き出しをもってですね。この方々にはふたり親支援を、どのようにふたり親で育てていくアドバイス出来るような。そのような引き出しを持つための治験を行政の方も、支援でしたり、職員でしたり、相談員ですかね。知って頂くような機会ですね。研修制度を用いられるのがよろしいのかなと思います。

最後になりますが、もう一度、申し上げますと、子どもが望んでる事は、両親が争わない事なんです。共同親権導入の旗を掲げる事によって、もしかしたら、当事者は協力し合わないといけないという意識改革が進むかもしれません。そして司法も争わせてはいけない、争わないような話合いをしなくてはいけないというスキームが確立するかもしれません。そして何より、社会が、離婚した後もひとりではなく、ふたりなんだ。親はふたりなんだという事が浸透するでしょう。これって、子どもが望む親が争わない社会を実現できる事になると思われないでしょうか。私はそう思います。

もちろん、非協力的な攻撃的な、協力的で攻撃的な方も一定数いらっしゃいます。変わらない方もいらっしゃいます。そのような方々はもう単独で一択でいいですし、監護者になれなくても、致し方ないと思いますが、グレーゾーンというか、争うつもりはないけど、いつの間にか争ってしまった、という方を引き上げるような支援強化、司法改革を是非して頂く事が必要か、と。

今、この法改正と言う潮目に、私も僭越ながら立たせて頂いておりますが、離婚は争いだ、というこの悪しき文化をですね。ここに居る私たちのこの世代で、変える事によって次世代が、結婚っていいものだな。子ども産むのもいい事だな。万が一離婚になっても、このような形もあるんだな、という事を是非引き継いでいきたいという思いを、私は強く抱いております。それが子どもにとって、一番の福祉に資する事なのではないかな、と思う次第です。

ご清聴頂きまして、ありがとうございます。私からは以上となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?