和樂web編集長に聞く🌾 お月見とは? なぜ浮世絵の月は満月?

年中行事について学ぶ機会が少ないからか体系的にわかりずらい「お月見」そこで今回は「お月見」について「和樂web」編集長、セバスチャン高木氏に教えてもらいました。

お月見とは? 中国から伝わり、独自に進化したイベント

ーー「お月見」という年中行事は、いつどのように広がっていったのでしょうか。

お月見という年中行事は中国が唐の時代に日本に伝わり、平安時代は宮中の貴族たちの間で楽しまれたイベントでした。それが江戸後期になると、庶民を中心に文化が花開いて、より広く大衆に楽しまれるようになりました。

この「中国から伝わった文化が平安時代に貴族の間で広まり、江戸後期に庶民の文化として広がる」という流れはお月見に限らず、お正月や雛祭り、七夕も同じです。

ーー和装が似合うイベントって無意識にも”日本で誕生したもの”と認識してましたが、中国由来だったんですね。

そう、中国からやってきました。でも、日本はガラパゴス的に進化させる能力に長けているようで、外国の文化を独自のものにしていくんですよね。

中国由来だけど、オリジナリティ溢れるイベントに進化させる。そこが面白いですよね、カレーやラーメンもそうでしょう。あれだって外から伝わったものを「煮干しラーメン」とか大阪の出汁カレーといったものにアレンジして進化してきましたよね。

お月見は中国の中秋節(ちゅうしゅうせつ)という収穫祭が元々のはじまりです。中秋とは旧暦の八月十五日、ちょうど田畠の収穫時期にあたります。収穫する季節(節)は、一年の暮らしの中でとても大切なので、盛大にお祝いをします。このお祭りが日本に伝わり、平安時代の貴族は月見をしていくわけです。

お月見は現代でいうフェス。江戸時代のお月見は?

ーー平安貴族が楽しんだ月見は、江戸後期に庶民に広がっていくのですね。

平安時代は「月を愛でる」ためのアクティビティとして和歌が用いられ、酒や音楽とともに楽しまれました。江戸時代では「収穫祭」の意味合いも強まって秋の収穫野菜を備えて祈り、稲穂に例えたススキを飾り、神酒(みき)を捧げました。

江戸当時は水運が街中に張り巡らされていて、隅田川にはたくさん舟が出ていました。月見の日には観月のための舟の数が多くて身動きがとれないほどだったそうです。江戸時代は「通(つう)」という文化が尊ばれていましたから、衣装や料理、器にもこだわって月見を楽しんだようですね。水面に映る月を愛でながら月見酒を楽しむ、そんな情景が目に浮かびます。

”不足の美”を感じさせる描写。平安の月、江戸の月

ーー時代を戻して平安時代に。平安時代の和歌についてお話していきたいです。

当時の貴族にとって和歌はリテラシーや実力が問われるものでした。即興性とワードセンスが重要な和歌、まさに現代でいうIPPONグランプリですよね。そんな腕試しの和歌について個人的に面白いなと思うのが「月の描写」です。

雲の隙間から見える月を美しいと歌っているものがあって、これは日本独特の「不足の美」からなんですよね。中国の月の描写は煌々(こうこう)と照らされる月の表現だったりしますしね。

ーー面白いですね。なんだかセンチメンタルな気持ちの表現が多いようにも感じます。

そこにも時代の違いがありそうですね。平安時代は「あはれ」という心に沸き起こる感情をそのまま投影する文化に支配されていたからでしょう。だから「月に身を重ねる」描写が多い。

源氏物語でも月に関する歌が30以上あって、少し寂しげな表現が多いです。これは百人一首で詠まれた秋の月の歌なんですが、

月見ればちぢにものこそ

悲しけれわが

身一つの秋にはあらねど (大江千里)

訳:月を見ていると、あれもこれも悲しくなってくる。私一人に訪れる秋ではないけれど

この歌も月に自身の今の気持ちを託して、月と一体化してしまう感じ、面白いと思いませんか? 一方、江戸時代の俳句では

名月をとつてくれろと泣く子かな 小林一茶

名月や池をめぐりて夜もすがら 松尾芭蕉

と感情を合わせることはなく、現代にも近いように「対象物」としてみている。

浮世絵の月は、なぜ満月なのか

ーー浮世絵でも「月」は頻繁に登場しているのですね。

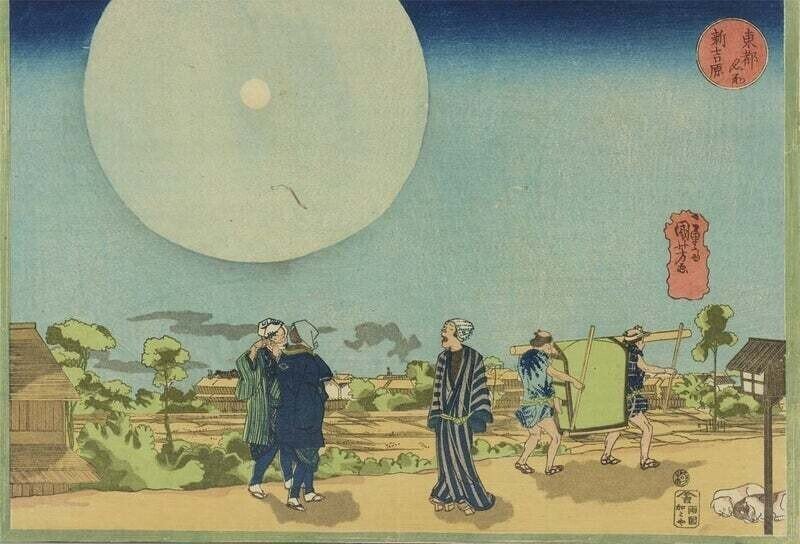

出典:クリープランド美術館 歌川国芳「東都名所 新吉原」

はい、よく描かれていますが、こうしてみると満月が多そうです。雲間にある月でもなくて、スパッと江戸っ子らしい潔い満月が目に止まります。私のzoom背景の浮世絵は歌川国芳の作品で「東都名所 新吉原」というものです。吉原遊郭へ向かう日本堤(台東区の町名)での夜景ですね。満月で月暈(つきがさ・げつうん)と呼ばれる同心円状の輪を描いていますね。きっと満月に照らされた吉原が美しかったんでしょう。

ーー江戸っ子の良しとする気持ちや意識が垣間見れますね。

同じ月でも、何が粋で何が奥ゆかしいのか、歌や絵の描写からうかがうこともできそうですね。

月は、いまの心を映し出す鏡なのかもしれない。

ーー「お月見」をテーマに平安時代や江戸時代の文化を知ることができて、大変勉強になりました。時代や書き手の心情によって、月の描写が変わるのも面白いですね。

月ってその時の心がわかるものかもしれないですね。noteとかで「今日の月、どんな風に見えますか?」とコンテストしてみるといいかも。寂しい気持ちとか守られている気持ちだ、とかそんなメッセージから、それぞれの感情を窺い知ることができそうですね。

ーー本当ですね。高木編集長、ありがとうございました。

※取材中の様子。高木編集長が月を持ち上げている

左上:聞き手の渥美まいこ、中央は和樂web編集部、平安暴走戦士chiakiさん

後編は「お月見」の楽しみ方について。お楽しみに!

<和樂webはこちらからジャンプ!>

有志メンバーで運営費なしで進めているため、みなさまからのご声援や、応援しているよ!のサポート、本当にうれしいです。いただいたサポートは「新しいお月見」の取り組みに使わせていただきます。ぜひよろしくお願いします。