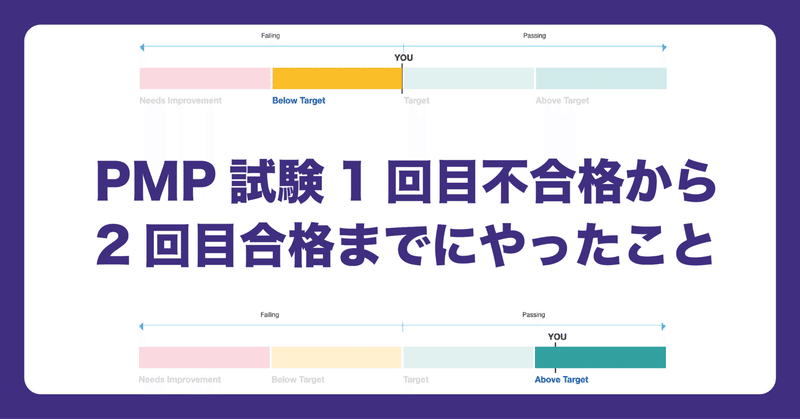

PMP試験1回目不合格から2回目合格までにやったこと

非常に惜しかったのですが、残念ながらFailとのことですので、試験勉強を再開することとなったわけです。

ECOを元に理解度チェックをすることにした

「Examination Content Outline」。PMIが発表している公式のPMP出題範囲のことです。「出題範囲」のことです!

ECOのイネーブラひとつひとつが理解できているか確認しながら勉強を進めるようにしました。

間違った問題がどのイネーブラに当たるのか確認し、PMBOKやアジャイル実務ガイドや完全攻略テキストを見直すような流れです。

Udemyのこちらの講座も、自分の弱点を知るのに役に立ちました。

知識エリアとプロセスの問題多めで、演習テストの結果が10の知識エリア+PMIイズムごとの正答率で表示されます。

特にECOのドメインⅡ(プロセス)部分の理解度確認に役立ちました。

アジャイル実務ガイドを読み込む

1回目受験時は、さらっと読んだだけだったので、あらためてしっかり読み込むところからやり直しました。

最後の方のアジャイルのテーラリングのところは他の書籍にあまり出てきてないので必読です。また、「アジャイル宣言4つの価値」と「アジャイル宣言の背後にある12の原則」はPMIイズムを理解するための一番はじめの一歩となりますし、このマインドセットが、自身のこれまでの経験とPMIイズムと問題集の解説とを、うまく紐づけてくれるはずです。

アジャイルに特化した問題集をやる

1回目受験時はアジャイルに特化した問題集はやっていませんでした。いろんな問題集に7版対応!とかアジャイル対応!などと書いてありますが、アジャイルだけの問題集をやった方がよかったなと思います。

入門編と実務編がありますが、実務編は絶対にやった方がいいです。アジャイル実務ガイドの最後の方に載ってる、アジャイルアプローチのテーラリングに関する問題(アジャイル適合性フィルターツールのところ)がしっかり出てきたのはこの問題集だけでした。

題意を掴む練習をする

これが一番重要な対策です。

私が1回目受験時に繰り返し使っていた教材は、何を聞かれているかとてもわかりやすく書いてある問題集だったのです。

実際の試験では、何を聞かれているかわからないような問題が出ます。

どんな感じかというと、この方のコーヒーの例えがとてもわかりやすかったです。ほんとそれなです。

で、この対策をどうするかですが、私はPMP完全攻略テキストの模擬試験を何度もやるのがいいと思います。

このテキストの模擬試験の解説部分には、題意と答えが非常にシンプルな形で載ってます。「これを問うています、なので答えはこれです。」みたいな。あまりにあっさりしすぎて初めの頃は不親切に感じたくらいでしたが、何度も解くうちに題意を汲み取れるようになっていきました。

10の知識エリアとプロセスも大事

何を聞かれているかわかってくると、今度は知識が足りていないことを思い知らされます。

半分、いやそれ以上はアジャイルだから〜という話も耳にしますが、6版までの情報も必ず理解しておかなければなりません。

私は10の知識エリアとプロセス、プロセスごとの主要なインプットとアウトプットは、リストやフローチャート図にして因果関係を把握しました。

このプロセスのアウトプットが次のプロセスのインプットになるから〜という感じで、プロセス同士の因果関係がわかっていれば、問題文の中のPM(自分)が今どこにいて次に何をしなければならないのかが判断できます。

そんな感じで対策した結果、Above Targetで合格することができました。

実際に使ってみてよかったなと思うおすすめの書籍とeラーニングについてはこちらに詳しく書いています。よかったら参考までに。

勉強中のみなさんに幸あれ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?