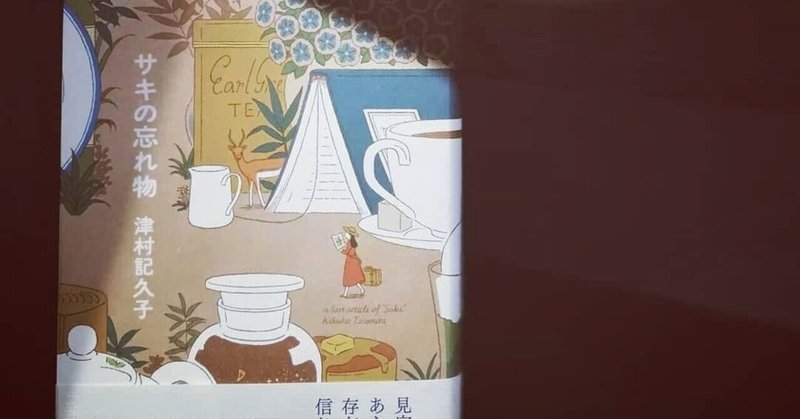

津村記久子さんの『サキの忘れ物』を読んで、僕が生まれ育った町にまだ本屋さんが4軒あった頃のことを思い出した。

その夫婦の顔を見た瞬間、「あ。」と思って、一瞬、下を向いて視線をそらしてしまった。

間違いない、あの店のおじさんとおばさんだ。

少しの間、声をかけようか逡巡している間に、向こうから「あら。」と声をかけられる。

「あ、覚えてますか?」と問いかけた僕に対して、おばさんは柔らかな笑顔で「あれだけ毎日、ずっとうちの本棚を眺めていた子のことを忘れるはずがないじゃない」と言うものだから、僕は勤務中だということを忘れて思わず泣きそうになってしまった。

僕が生まれ育った鷺ノ宮の街にまだ、駅近だけでも4軒の本屋さんがあった頃の話。

クラスで唯一、少年野球チームに属していなかった僕の余暇の過ごし方は、その4軒をひとりでくまなく探索することだった。

なかでも、駅前で夫婦ふたりが営んでいる本屋さんは、4軒の中でも一番、規模は小さく、四、五人お客さんが入ればいっぱいになってしまうくらいの狭い店だったけど、とにかく品揃えが最高で、文庫だろうとハードカバーだろうと音楽雑誌だろうと、僕が「読みたい」と思う本は、たいてい置いてあった。

もちろん、今から物理的に考えて、そんなわけはないのだけど、とにかく僕が何かで知って「あ、この本、読みたい」と思った本は、その店に行けば半分以上の確率で見つかったのは確かだ。

駅前の小さな本屋の主役は、雑誌とコミックだったはずだ。

だから、文庫や文芸書のスペースなんて、ほとんどないわけ。

でも、その限られたスペースに、古今東西の名作から、最新のハードカバーまで、幅広く網羅されていて。

あれは、ほんと、ご夫婦の「書店員魂」の発露だったと、いま改めてそう思う。

そして、逆の視点で考えて。

魂込めて作り上げた「渾身の棚」から、毎回、嬉しそうに文庫だの単行本だのを買っていく少年がいたら。

そりゃ、忘れらんねえよ。

その駅前の本屋さんが閉店したのに気付いたのは、僕がもう鷺ノ宮を離れて暮らしていたときのことだ。

僕自身も、行動範囲が広がり、新宿や高田馬場や阿佐ヶ谷の、圧倒的に品揃えが豊富な書店の存在を知っていくにつれ、地元の小さな本屋さんに立ち寄る機会は減っていたから、冷たい言い方かもしれないけど、それも時代の流れかなと思っていた。

そして、巡りめぐって、社会人になった僕はとあるチェーン店で契約社員として働いていて、そこで、あの、ご夫婦と「再会」したわけである。

そのときの感情については、ここまで読んでもらっておいて非常に申し訳ないですが、とても文章では表現できません。

いろんな、ほんとにいろんな感情が、ぐわーって沸き起こったし、いま思い出しても、ぐわーってなる。

あの日、おじさんとおばさんは書店員になった僕を見て、どう思ったんだろう、と考えてしまう。

でも、ひとつだけ確かなのは、自分たちの店はもうないのに、ふたりは、僕に笑顔で話しかけてくれたということ。

僕はふたりが営んでいた小さな本屋さんで過ごした時間を一生、忘れません。

って、伝えられなかったことが、今でも心残りです。

というような、ずっと忘れていたことを、津村記久子さんの『サキの忘れ物』の表題作を読んで、思い出した。

特筆すべきは、他の8篇は、それぞれまた、まったく違う記憶を呼び起こすということ。

読書に、感動とか共感とかめっちゃ泣けるとかこれは僕の物語だとか、そういうもの以外を求めているときに最適の、傑作短編集。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?