◆コラム.《隙間時間に読めるお気に入り本の紹介・その2》

前回の「その1」のコラムで、俳句の夏井いつき先生の『絶滅寸前季語辞典』の説明をさせて頂いたくだりで、ぼくは「辞典形式の読み物」が好きで、「隙間時間に読む本」としては最適だ、というお話をさせて頂いた。

実際ぼくは学生時代は広辞苑を読むのが大好きで、ちょっとした勉強の合間などに適当に開いたページの1ページ分を読んで楽しんでいたほど辞典系の本が好きだった。

辞典系の本は、どこから読み始めてもいいし、興味ある項目だけを拾い読みする事もできる。

勿論、調べ物をする時も役に立つし、調べ物をしたついでに、前後で興味のある項目を読んで一知識増やすのも可だ。

自分なりにテーマを決めて読む事もできれば、他に読んでいる本と関連するテーマをピックアップして読む事も出来る。

辞典系の本がいいのは、普通の本とは違って「通読」の必要がない所だろう。

長編小説や長編評論なんかは、購入すればするほど詰みあがって行って「早く読まなきゃなあ」と宿題を貯め込んでしまった子供の様な気分になってしまうものだが、辞典系の本については、そういう事を気にしなくていい。

という事で、辞典系の本は詰みあがっていく事も気にせずどんどん買っていってしまうのである笑。

とにかく普通の本とは違って柔軟な読み方が出来る懐の広さが辞典系の本のいい所だ。

そんなわけで、今回はそんな「辞典系の本」特集という事で、いくつかご紹介していこう。

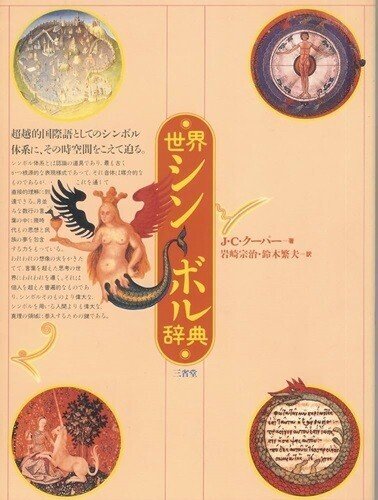

<J・C・クーパー『世界シンボル辞典』(三省堂)>

この本はいきなり、ぼくの「秘密兵器」的な一冊と言ってもいいだろう。

「秘密兵器」なんだから、本当の所だったら秘密にしておきたい所なんだけれども、ここは太っ腹にご紹介して大いにお勧めしておこうと思う。

シンボル、象徴は、地域や民俗の「物の見方」を現しているものと言ってもいいだろう。

同じ物体を見ていても、それを「聖なる物」と思っている民俗もいれば、「穢れ」と見て忌避している民俗もいたりする。

あるいは、ある民俗では「おめでたい物」として祀っているものであっても、他の民俗ではそれを見向きもしなかったりする……といった事もあるだろう。

例えば、「ガイコツ」一つとってみても、それを「死」と「恐れ」と結びつけてネガティブな見方で見る民俗がいれば、全く逆にそれに「喜び」を見て、ポジティブに見る民俗もいる。

そのように国や民俗や地域によって「物の見方」が違っているのは、ある種その地域の伝統であったり、宗教的、文化的な考え方や風習であったりが関係していたりもする。

このような「象徴」の体系を理解するという事は、文化人類学や民俗学的な知識だけではなく、絵画を読み解く際にも世界各国の文学や神話や伝承に現れる意味を考えたり、世界の文学を読み解く場合にも役に立つ。

文学でも絵画でも、その作品に出てきた「ガイコツ」が、ネガティブなものとして書かれているのか、それともポジティブなものとして書かれているものなのか、という事の判断を真逆に捉えてしまうという事だけでも「読み」は大きく変化してしまうだろう。

まあ通常は、ネガティブかポジティブかくらいの判断は文脈上で理解できるものではあるのだが、それではもう一歩踏み込んで、「どういう意味でそれがポジティブな要素なのか?」という所までは、文脈からは判断できないものもある。

特にそれが詩や絵画のように、少ない情報量で、それ単体で完結している作品については、「骨」や、あるいは「太陽」「薔薇」「猫」「黄金虫」「箱」「穴」等々……国や地域によってそれらの意味する「象徴」の意味は千変万化したりもする。

だから「"骨"と言えば全世界で見ても"死"の象徴であるから、この詩はネガティブな死について書かれたものだ」……と思いこんでいると、意外と意味を調べてみると違っていたりする事もあるのだ。

近年になってぼくは塚本邦雄の影響から短歌や俳句や詩なども読むようになってきたので、よりいっそうこの「象徴」という事には興味がある。

塚本邦雄の短歌や小説などは、まさにこの手の「象徴」のオンパレードで、知らない単語や意味ありげに文中に挙げられた単語をこの『世界シンボル辞典』で調べてみると、予想外の意味が見えてきたりする事もある。

特に短歌や俳句は、短い字数の中で、その詩の雰囲気を整え、出来る限り言いたい事を正確に伝え、豊かな世界観を提示しないといけないので「語彙」というものには拘らざるを得ない文学だと言えるだろう。

例えば「曼殊沙華」をテーマに一句作ろうと考えたとしても、それにも彼岸花、死人花、天蓋花、幽霊花、捨子花……等という様々な別名があって、ご覧の通り、それぞれの言い方でニュアンスが非常に大きく変わってしまう。

金子兜太の「曼珠沙華どれも腹出し秩父の子」の「曼殊沙華」を「死人花」に取り替えても「幽霊花」にしても「捨子花」にしても、どれも意味は変わらないだろう……等と思っている人には、俳句は向いていないのかもしれない(金子のこの句の場合だと曼殊沙華に元気な子供のたくましさを見ている所、ポジティブなニュアンスが伺えるのではないだろうか)。

言外に様々な意味を含ませる事が出来るからこそ「象徴的意味」を探る、というのは詩を作る際にもそれを読み解く際にも、有効な事だろう。

◆◆◆

例えば「太陽」というのは、本書によれば大抵の文化圏では「宇宙の大父」であり、逆に月が「太母」なのだそうだが、これがアメリカ・インディアンやマオリ族、ゲルマン、オセアニア、日本などは逆に太陽が「女性的」、月が「男性的」な力を象徴する、とある(確かに、日本の太陽神アマテラスは普通「女神」と解されている)。

これが美術の場合だと、西洋絵画などでは「アトリビュート」という宗教的な図像を書いた絵画や寓意画などに登場する、「これが書かれた絵は〇〇という意味がありますよ」という決まった「お約束」をまとめた「美術シンポル辞典」や「アトリビュート辞典」といったものが存在しているのだが、それ以外の一般的な「シンボル辞典」というのは、なかなか見かけないからこそ、『世界シンボル辞典』のようなものがあると、ぼくとしてはありがたい。

本書に書かれたシンボルは、通常だったら「西洋美術シンボル辞典」の他にも「世界宗教辞典」や「文化人類学辞典」「民俗学辞典」「神話・伝承辞典」といった類の辞典をそれぞれにあたらなければ出てこないシンボルの数々が一冊にまとまっているのがいいのだ。

ちょっと見だと、それが宗教的意味があるのか文化的な意味があるのか良く分からない場合もなくはないので、ちょっとしたシンボルの意味を調べるのには便利にできている。

この『世界シンボル辞典』をベースに何もかも判断する、というような偏った見方は、勿論するべきではないだろう。何よりそういう見方は、面白くない。

が、謎めいた象徴物を妙に意味ありげに強調していたりする作品なんかについては、気になって調べてみるとなかなか面白いヒントが得られたりするので、ぼくなんかは本書をデスクの手の届くところに置いていたりする。

それだけでなく、パラパラとめくって気になった項目を拾い読みするだけでも興味深い発見があるので「読み物」としても面白い。

最後に、どんな感じか雰囲気だけでも分かって頂けるように、いま適当に開いてみたページの中から「鞭」の項目をそのまま抜粋して掲載しよう。

「Whip/Lash 鞭/鞭紐」

鞭は、権威、統治、統轄、支配、刑罰、をあらわし、また、男性的な力を回復させるものとして、多産の象徴である。鞭は、稲妻や嵐の神ののあるものと結びつく。また、<太母>が恐ろしい相を示すとき、その持物でもある。鞭あるいは鞭紐が牧杖と並置されると、鞭は家畜、牧杖は農業をあらわす。エジプトの象徴体系では護符メニトは鞭で悪霊と心労を退散させるので、鞭は幸福の象徴と考えられる。鞭のこうした両義性は、中国の象徴体系にもみられる。鞭は、メニトのほか、神オシリス、神アポロン、神ディオニュソス、女神キュベレ、復讐の女神エリニュスたちの標章(エンブレム)である。鞭はまた、キリストの受難〔「マタイ福音書」27;26〕と、エルサレム神殿の浄化〔「マタイ福音書」21:12-13〕にかかわる象徴物の一つである。鞭打ちは生殖力を刺戟すると考えられ、男性だけでなく、ローマでは花嫁もまた鞭で打たれた。ローマのルベルカリア祭では、裸体の若者が鞭をもって走りまわり、出会う女を鞭で打って多産を祈った。果樹や〔栗など〕実をつける樹も、同じ理由からしばしば鞭で打つ。

<宮下規久朗『モチーフで読む美術史』>

現代アートではなくて、特に西洋絵画の古典……いわゆる「オールド・マスター」と呼ばれる18世紀以前の古典絵画なんかは、画面に描かれた「象徴的なもの」について「個人が自由に解釈して楽しもう」というスタンスでは、描かれていない。

ちゃんと「ある程度の共通認識としての意味」があって、描かれているものが多い、と言ってもいいだろう。

勿論「オールド・マスター」を自由に解釈して楽しむのは個人の自由だが、「明らかな意味があって書かれている事」を全く無視してしまうのも如何なものだろうか、と思えなくもない。

例えば、16世紀のヨーロッパには「擬人像」(「自由の女神」のような概念のキャラクター化みたいなもの)のブームがあって、その頃のアートは擬人像や難解な象徴を作り出すといったような知的な仕掛けが好まれるようになってくる。

だから、西洋の古典絵画は「感性」だけで見ても、意味が分からないものが多かったりもするのだ。

そういったものには「お約束」があって、それを知らないと、何が描かれているのかさえ分からないのである。

ぼくは以前から「西洋美術というものは"見方"があるようでないし、ないようである」と言っているが、日本人はアートに対してあまりに「感性」ばかりで、西洋絵画のような「教養」を大事にする、という見方にリスペクトがないと思うのだ。

「有名な古典絵画を見ても、それの何が素晴らしいのか分からないから、自分は感性がニブイんだ」等と、落ち込む必要はない。

全ての絵画をそうやって「感性」だけで見る必要はないのだ。

西洋古典絵画には「ここに描かれているものは〇〇ですよ」と、明確な「取り決め」や「お約束」のようなものがあるのだから、見て分からなければ、それを正しく知って、そこから先は「自由に解釈」すればいい。好き嫌いについても、そこから先として考えて構わないのだ。

西洋は何故アートを鑑賞する事を「教養」の一つだと考えているのか、改めてよく考えてみるべきなのだ。

そもそも、日本でも西洋でも、博物館や美術館は「生涯"学習"施設」というスタンスで作られているものだ。

なのに、なぜ日本の美術鑑賞は「週末に楽しむ娯楽」といったニュアンスが強く、美術館は「生涯学習施設」ではなく、ほとんど「アミューズメント施設」といった性格の施設になってしまっているのか。

日本の美術教育があまりにキレイキレイばかりに偏っているから、アートを「教養」と見るスタンスが弱いのではないのか。

「昭和天皇の肖像を燃やすような動画作品のどこがアートなのか!」等という的外れな批判が世間に現れ出てくるのも、こういった問題と無関係ではないのではないのだろうか。

◆◆◆

さて、例えばオールド・マスターに見られるような象徴物は「図像学」として学ばれる知識で、そういった象徴や主題や様式といったものを学ぶ事は西洋絵画を読み解く上で重要なのだが、それについて詳しく述べられた美術書というのは、あまり巷では見かけない。

16世紀のチェーザレ・リーパ『イコノロギア』はそういった美術上のお約束を整理した事典の類の中では最も有名だが、それ以外にも「西洋絵画における象徴的なもの」の読み方をまとめているのが、例えばJ・ホール『西洋美術解読事典』やJ・S・ピアス『西洋美術史小辞典』、ハインツ=モーア『西洋シンボル事典』、岡田温司・監修『聖書と神話の象徴事典』あるいは、先ほど紹介したJ・C・クーパー『世界シンボル辞典』といったものだったりするのだが、こういった事典は専門性が高く、お値段も軒並み高く、売れるものでもないので書店にも古書店にもあまり見かける機会が少ない。

そういった専門的な書籍よりも専門性は下がるが、具体的な作品がカラー図版で掲載されており、「読み物」としても面白いのが今回紹介する宮下規久朗『モチーフで読む美術史』である。

この手の象徴物やアトリビュートを取り上げた読み物というのは、ぼくとしては割と重宝していて、以前も「note」の記事で木村三郎『名画を読み解くアトリビュート』のレビューを書いているし、最近では岡部正幸『美術鑑賞がグッと楽しくなる!暗号(アトリビュート)で読み解く名画』なんかも読んでいる。

宮下規久朗『モチーフで読む美術史』は「事典」というタイトルにはなっていないが、中身は事典的な形式になっていて、「犬」「豚」「ライオン」「パン」「チーズ」「月」「手紙」「砂時計」「窓」「心臓」「夢」などなどの項目ごとに、それらが東西の絵画でどういう意味のモチーフになっているのかというのが纏められている。

本書の特徴は西洋絵画だけでなく、しばしば日本絵画も同時に採り上げている所であろう。これがシンボルの東西比較といった内容にもなっていてなかなか面白い。

例えば「竜」が東洋と西洋では全く真逆の意味を与えられているものだというのは有名な話だろう。

西洋で竜は悪を、東洋で竜は善を象徴している。

西洋でドラゴンは、ギリシア神話などでは様々な「龍退治」のエピソードが伝わっている通り「悪者」として登場するし、キリスト教でも悪魔や異端の象徴として、「悪の克服」の意味で竜が鎖に繋がれていたり竜を踏みつけていたりする絵が描かれている。

それに対して中国では龍は皇帝のシンボルになっているし、日本でも雨を降らせてくれる竜神として民間信仰の対象となり、十二支の内の一つにもなっている。

本書は元々東京新聞と中日新聞に連載された人気企画だったそうで、一つ一つの項目はコンパクトに纏められていて読みやすい。取り上げられている図版もオールカラーだというのがありがたい。文庫オリジナルでカバンに入れて読める手軽な読み物である。

<中山元『思考の用語辞典』>

ガッツリと時間は取れないけれども、思想・哲学関連のエキスは摂取したい。そんな時にはこの一冊である。

著者の中山さんは哲学を勉強している人などは、もしかしたらしばしば目にする名前かも知れない。

多くの翻訳書を手がけている翻訳家で、光文社古典新訳文庫のジークムント・フロイトはこの人がほとんどのものを手がけているし、同じく光文社古典新訳文庫のカントもこの人が翻訳している。

その他、ちくま学芸文庫から『メルロ=ポンティ・コレクション』、バタイユの『呪われた部分 有用性の限界』、デリダの『パピエ・マシン』といった著者を訳しているし、その他ルソーの『人間不平等起源論』『社会契約論』、ニーチェ『善悪の彼岸』『道徳の系譜学』、マルクス『資本論』、ハイデガー『存在と時間』、モーリス・ブランショ『書物の不在』、ミル『功利主義』、ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』等々、西洋思想に関する古今の有名な著作がこの人によって訳されている。

それ以外にもフーコーやフロイト、ハンナ・アーレントの入門書であったり『笑いの哲学史』や『労働の思想史』など著者なりの思想史なども書いている。

という事で、西洋哲学を学んでいる人には割と良く知られた人なのではないだろうか。

この人、今回この記事を書くにあたって改めて調べてみたのだが、これだけ哲学書を翻訳していて、西洋哲学に関する単著も多く出されているのに、大学には属していない在野の方なのだそうだ。

で、本書はそんな中山元が、自分の持っている古今の西洋哲学の知識を縦横無尽に利用して、様々なテーマについて語る「テーマ語り」である。

本書は例えば「遊び」や「アレゴリー」「熱いと冷たい」「アナロジー」「アンビヴァレンス」「異化」「意識」「イデア」「イデオロギー」「因果関係」「隠喩」「演繹と帰納」「エントロピー」「外延と内包」「概念」「外部」……等といった様々なテーマを50音順に並べて取り上げている。

これらのテーマについて、西洋思想の様々な人物がどんな事を言っているのか、というのを2ページで、割合いくだけた口調で説明していくのである(因みに本書の"くだけた口調"というのは、良く言えば「親し気な文体」で、悪く言えば「なれなれしい文体」である)。

というわけで、いちおう辞書的な形式にはなっているのだが、本書はそれぞれの項目について、完全にエッセイ的な読み物として書かれているので、例えば「遊び」についての西洋の概念を調べたい……という人には少々まどろっこしい書き方になっているかもしれない。

また、「西洋思想史を考える上では切っても切れない重要ワード」を取り上げているわけでもない。

だから系統だって西洋哲学を勉強したい向きには、本書は少々アンマッチかもしれない。

しかし、少しでも西洋哲学をかじった事があり、西洋哲学に感心がある人ならば、この本の面白さというのも理解してもらえるのではないかと思う。

この本には100のテーマが取り上げられている。

それぞれの概念を、西洋の哲学者たちはそれぞれ何と言っているのか?という事だけでも興味深いが、例えば「時間」という項目を見てみれば……カントは『純粋理性批判』で時間と空間は人間に備わっている感性による直観の形式だった、と紹介しているし、ヘーゲルは空間は「否定された時間」だと言ったらしい。

またベルクソンは、人間は時間という形式において初めて自由になれると言い、フッサールはまさに人間の「時間」に関する感覚を論じた『内的時間意識の現象学』を書いている。

それぞれの哲学者の思想を個々に勉強していると、こういう風に「時間」というテーマだけをポンと手渡されても、「え、"時間"について考えた哲学者なんていたっけ?」と思ってしまうが、こういう風に並べられると「あー、そう言えば、あの哲学者がそんな事言ってたね!」と納得する。

例えて言うなら、これは普段「縦」方向へ掘り進んでいる西洋思想史の学習に対して、「横方向への繋がり」を示唆するタイプの哲学解説書だ……とそう言えるのかもしれない。

本書は全く西洋思想を勉強した事がない、西洋思想史の概要さえも全く知らない……という人にはちょっと難しいかもしれないが、哲学に興味を持って、その手の本を少しでも読んだ事のあるひとにとっては「難解すぎて理解できない」という事にはならないだろう。

ぼくもつい最近J・Gバラードの『ハイ・ライズ』のレビューを書く際、「この作品にはある種の群集心理的なものが関わっているな」と感じたので、『思考の用語辞典』の中から「群衆」の項目をザッと読み、その中に出てきたギュスターヴ・ル・ボンの『群集心理』について『哲学辞典』で調べる……といった感じで参考にさせてもらった事があった。

「調べ物」として本書を使うなら、そういう風な使い方もアリである。

何かしら考えたいテーマがあったら、まずは『思考の用語辞典』の中にある項目を読んでみて、そこに出てきた概念や思想家やテーマなんかを、今度は哲学・思想事典や他の専門家の本などで深掘りしていく……といったやり方である。

という事で、思想エッセイとしての「読み物」としても面白く、調べ物のための事典としても割と役に立つのが本書のいい所である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?