◆読書日記.《巌谷國士『ナジャ論』》

<2023年4月14日>

巌谷國士『ナジャ論』読了。

20世紀フランスにおける美術運動・シュルレアリスムについて多くの書籍を翻訳・紹介している仏文学者・巌谷國士によるアンドレ・ブルトンの主著の一つ『ナジャ』の評論集。

本書は著者による「『ナジャ』という書物」「気のふれた女たち」「メリュジーヌ物語」の三つの評論と、評論のほうに引用されているブルトンの『溶ける魚』や『通底機』『対話集』等の文章から関連する部分を抜粋したものを巻末資料として掲載している。

ちなみに巌谷は前回ぼくが紹介した白水社・白水Uブックス版『ナジャ』の翻訳と解説も担当している。

ブルトンと『ナジャ』という書籍については前回の記事にて紹介しているので、ここでは重複となるので詳しい説明は省かせていただこう。

今回は『ナジャ』を読了した直後に、その翻訳者自身の手による評論を続けざまに読んで更に『ナジャ』の理解を深めようという心づもりで本書を読み始めた。

さすがに長年にわたってシュルレアリスムを日本に紹介し続けている日本の第一人者といっても良い人物の評論だけあって内容的には優れているのだが、個人的には残念ながら『ナジャ』本編ほどは愉しめなかった。

というのも前回の記事でも言及したように「せっかくの心躍るパズルに、解答する喜びを得る前に模範解答のようなものを明かしてしまう事にならないか」という不安が半ば当たっていたからだ。

特に巌谷の解説する『ナジャ』の暗号や符号、符丁の数々というのは、原本で読んだ者にしかわからないフランス語による掛け言葉やダジャレが隠されていたり、あるいはブルトンの他の著作からヒントが引き出されてきていたりする。

この手の「模範解答」となると、自分たちの手にはあまるクイズであり、復号用のキー・ワードを知っている人にしか開かれていないパズルであるかのような気がして、『ナジャ』本編を読んでいた時の「心躍るパズル」に対して思いを巡らせる楽しみが遠ざかって行ってしまうような感じさえ受けてしまうのである(勿論、これはぼくの勝手な感想なので巌谷國士のせいではない)。

勿論、巌谷國士の提示している解釈と言うのも、それが答えだというわけではなくあくまで一つの解釈でしかないのだが、ここまで専門家に一文一文フランス語原文の意味を加えて丁寧に解説されると、ぼくとしてはそれに対して口をはさむ事などとうていできない。

という事で本書に関しても何を書けばいいのかしばらく悩んでしまった。大枠での総括というのも出来そうにないので、以下ぼくなりに「思いつくまま」、つらつらと書き綴らせてもらおうと思う。

◆◆◆

前回も言及した様に、『ナジャ』という本は謎が多い。

それは、ブルトンが半ば自伝的に、自分の中でも整理のついていない出来事について思いつくままに書き綴った内容だからこそ「そこに何を見るのか?」という事に関しては、読者だけでなく著者であるブルトン自身さえも結論が分からないままに提示されているからと言える。

人生は暗号文のように解読されることを求めているのかもしれない。あちこちに隠し階段があり、額縁の絵はふいに滑りおちては消え、かわりに剣を帯びた大天使があらわれたり、あるいは人々をいつまでも前進させる入り口になったりする、またそこらのボタンをひどく間接的な方法で押すと、広間全体が上下や左右に動きだし、またたくまに内部の装飾が一変してしまう――精神のこのうえもない冒険を、こんな罠の張りめぐらされた楽園の旅として思いえがくことは可能である。

ブルトンは自分の体験をそんな「楽園の旅」として描き出した。

しかし、その暗号文は、主であるブルトンに対してさえその解読方法は隠されている。これはある意味「自分探しの旅」でもあるのだ。

何より、ブルトン自身が『ナジャ』を「私とは誰か? ここでとくにひとつの諺を信じるなら、要するに私が誰と「つきあっている」かを知りさえすればよい、ということになるはずではないか?(ブルトン『ナジャ』白水社版P.5より引用)」という「私」に関する考察から書き始めているという事からも、本書がブルトンの「自分探しの旅」をテーマの一つとしている事は間違いがないだろう。

この言葉(※先に引用した「私が誰と『つきあっている』か」という部分)から私にわかってくるのは、私が私の存在の客観的なあらわれであると考え、多かれ少なかれ意図的なあらわれであると思っているものが、じつはその真の領域について私がまったく知らないある活動のなかの、この生の範囲内にたまたま訪れてくる部分にすぎないということだ。

こういった所に、ブルトンのシュルレアリスムの思想の一片が伺える。

ここでブルトンの言及している事は、「私」が自分自身把握している「私」というものはごく一部でしかなく、自分でもまったく知らないある領域があるという事でもある。

つまり精神分析の言葉で言う所の「無意識」である。

その「私が把握していない私」を探求する方法としてのシュルレアリスムの様々な方法があったのである。

ブルトンにとって、この『ナジャ』で採用した自伝的な書き方というものは、ある意味「自分の外在化」であり、自分を客観視する方法のひとつでもあったのだろう。

『ナジャ』で書かれたエピソードの数々というものは、決してブルトンが自ら意図して起こした出来事ではない。

事前に計画して行った事でもなければ、自分の思想とは直接関わり合いのある事でもない。

『ナジャ』が出版されたのは1928年。

ブルトンは1922年にダダを捨ててオートマティスムの実験を試み、夢の研究の試みなどを経て1924年に『シュルレアリスム宣言』でこの芸術運動を正式に発足させた。

1925年からは政治問題にも関心を持ちマルクス主義思想に接近していくが、フランス共産党とは折が合わず、共産主義思想的にはシュルレアリスムの自立を唱えていた。

そういった活発な時期にあって、ブルトンは『ナジャ』の中に、共産主義思想やシュルレアリスムの思想に関わるエピソードは一切入れなかったのである。

そういったイデオロギーとは無関係に、彼はその時期、誰と『つきあっていた』のか。どんな人物と出会い、どういう付き合い方をしていたのか。そのエピソードを思うままに書き出したのが『ナジャ』という小説だった。

『ナジャ』が過去に体験した事を回想した物語であるという事は注目に値する。

自分の経験した事を作品にする事で「私」からいったん距離を置き、更に現在進行形で体験している最中の出来事ではなく、既に過去のものとなったエピソードを振り返るという形で更に「私」を客観的に見る意図があったのではなかろうか。

また、このブルトンの『ナジャ』は無視できない書かれ方をしている。

『ナジャ』は一九二七年の八月、ヴァランジュヴィル‐シュル‐メールの「アンゴの館」で書きおこされ、その後、数か月のあいだ放置されてから、十二月になって二十ページほどのエピローグにあたる部分が書き加えられ、翌一九二八年の五月に、ガニマール書店から出版された。この数か月間がもたらしたテクストのなかの「懸隔」は、ブルトンにとって「法外に大きく、はかり知れぬ価値をもつ」ものだと言われている。

このように『ナジャ』は本文の執筆後、エピローグが書かれるまで数か月の空白期間を置いているのだ(『ナジャ論』によれば、この理由について考察している評者は多いようである)。

つまり、ブルトンは「自分の体験したエピソード」に対して、二重にも三重にも距離を置こうとしているように見えるのである。

ここからもぼくとしては、ブルトンが自らの体験を「外在化」し、自分を客観視する方法のひとつだったのではないかと思えるのである。それが自らの人生を自らに対してさえも「暗号」として成立させるため方法であったのかもしれない。

自ら巻き起こした体験ではない、受動的な経験について――つまりは他人が自分に関わってきた事について語り、自ら意味を見出しているわけではない出来事を思いつくままに並べ、そしてそれを体験した時期から幾重にも時間を置いて書く。

こういった執筆スタンスからも、ブルトンの「当事者としての自分の意図」を出来る限り排除しようという意図が見え隠れしているようではないだろうか。

※因みにブルトンは『ナジャ』出版の後35年を経て、ブルトン自身にとっても例外的な試みとして『ナジャ』のテクストに300か所を上回る訂正を施し、脚注や写真図版の整理など大幅な改定作業を行っている。ブルトンは何故こうも「自らの体験」から距離を置こうとしていたのか?

この件については様々な研究者が推測を行っており、それについては巌谷國士『ナジャ論』に詳しく紹介されているので、興味がある方はそちらのほうをあたって欲しい。

◆◆◆

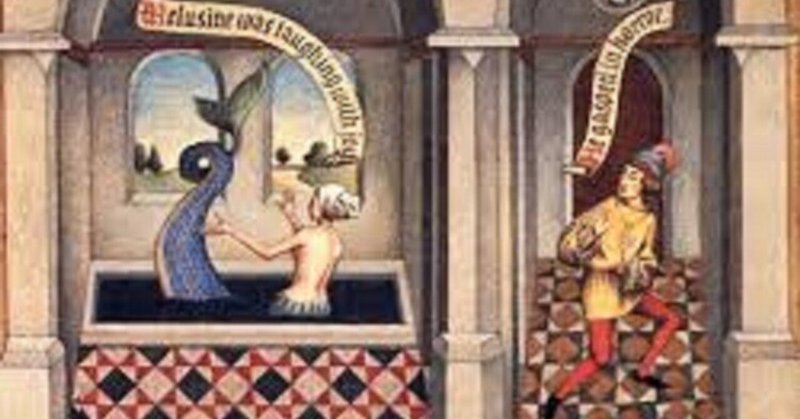

巌谷の評論「メリュジーヌ物語」では、『ナジャ』に登場する人物であるナジャを、ブルトンが幾度もフランスに伝わる水の精霊「メリュジーヌ」に例えている点に注目した一編である。

パレ・ロワイヤルの庭園をめぐっていると、彼女の夢は何か神話的な性質をおびてくる――こんな面が彼女にあるとはまだ知らなかった。一瞬、いかにもふしぎな錯覚をさそうほどのただならぬ巧みさで、彼女は去りゆくメリュジーヌの人格をつくりだす。

「伝承」として伝わるメリュジーヌの物語というのは、典型的な異種婚姻譚を成しており、その結末も多くの異種婚姻譚と同じく悲恋の物語に終わる。

メリュジーヌは週に1日だけ翼が生え下半身が蛇になるという呪いをかけられた乙女である。彼女は下半身が蛇の姿になった自分の姿を誰かに見られると、永遠にその姿のまま元には戻らなくなってしまう。そのため彼女は、週に1日は「忌日」として姿を隠さねばならなかった。

フランスはポワトゥに「森の伯爵」と呼ばれる貴族の三男レーモンダンとメリュジーヌは恋に落ちる。彼女は、レーモンダンに「土曜日の忌み日には夫たる者も妻の所在を問うてはならぬ」という誓いをたてさせた上で結婚する。

メリュジーヌはレーモンダンとの間に何人もの子をもうけたが、ある日彼女は夫に自分の姿を見られてしまう。

彼女は翼のある巨大な蛇の姿となり、悲痛な叫びをあげながら人間界を去って行くのである。

このメリュジーヌの悲恋の物語はのちのブルトンとナジャとの悲恋としての結末を暗示しているようでもある(前回紹介したように、最終的にナジャは精神病院に送られてしまい、ブルトンと分かれてしまう事になるのだ)。

これは何もブルトンが過去の悲恋を回想するに際して後付け的にメリュジーヌの悲恋の物語のイメージを勝手にナジャに当てはめたという事でもなく、どうやらナジャ自身も自らをメリュジーヌに例えていたらしい事が本文を読むとわかる。

ナジャはまた何度もくりかえして、メリュジーヌの風姿のもとに自分を表現したが、このメリュジーヌこそはあらゆる神話上の人物のなかで、彼女にはもっとも身近に感じられる女性なのだった。私は彼女がこのメリュジーヌとの相似を、できるかぎり現実生活のなかにもちこもうとして、美容師にむりやり頼みこみ、髪の毛を五つの房にはっきりとわけて、額の頂上に星がひとつできるようにさせるのすら見たことがある。

メリュジーヌの姿である「巨大な翼を持った蛇」というのは巌谷國士も指摘している通り、その正体は「龍(ドラゴン)や人魚(セイレーン)との関連において考えることのできるもの」だと言えるだろう。

ぼくとしてはこの「巨大な翼を持った蛇」という姿には、ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語り』の記事の際にも紹介したとおり、錬金術的な二元論の象徴であり「二者原理の合一」を見てしまう。

鷲は猛禽類として「空」を表し、蛇は毒を持つ賢い動物(蛇はキリスト教でも人間に知恵の実を与えた動物である)として「地」を表すという事で、鷲と蛇は天と地の両雄と考えられている。

その両者が合体した空想上の生き物である「巨大な翼を持った蛇」こそが、西洋的な龍(ドラゴン)の姿の意味であった。

ブルトンがナジャに「二者原理の合一」としての象徴性を与え、ナジャはそれを忠実に再現した。

では、『ナジャ』という作品世界にとって「二者原理」とは何であったのだろうか。

ブルトン‐ナジャ関係とは、確かに巌谷國士が指摘するように「王子(ブルトン=レーモンダン)‐妖精(ナジャ=メリュジーヌ)」関係の二者原理であったというのはあるだろう。

これも巌谷國士が指摘するように、『ナジャ』の中ではしばしばブルトンを象徴的に「王」とする暗号が見られる。

しかし、ナジャ自身に「二者原理の合一」の象徴性が与えられていると言う事は、これはナジャという存在自体の中の相反する二重性を考えねばならないだろう。

「メリュジーヌ」の性質をそのまま考えれば「人間と幻想種との合一」であると考えられる。

メリュジーヌと同じように、ナジャの中にも「人間(現実的)‐非人間(幻想的)」的な二面性があり、または「正常‐狂気」の二者原理と考えても良いだろう。

ブルトンにとってナジャとは確実に、その二者の間にまたがって存在する人であった。

メリュジーヌが「人間‐幻想種」を行き来する存在であり、最終的にそれが「幻想種」に固定される事によって人間界を去らねばならなかったのと同じように、正気と狂気の間を行き来するナジャは精神病院に送り込まれる事で「狂気」の側に追いやられ、メリュジーヌと同じように人間界を去る事となってしまった。

ブルトンによってナジャが「二者原理の合一」の象徴としてのメリュジーヌのイメージが重ねられた事で、必然的に彼らの悲恋は確定された。――と言ってしまうと、少々出来すぎな感じがしないでもない。

ただ、巌谷國士が指摘する通り、おそらくブルトンはナジャに何らかの負い目があったのだろう。

レーモンダンがうかつにもメリュジーヌの面前で「おのれ悪しき怪蛇め」と漏らしてしまい、愛するメリュジーヌを決定的に「怪蛇」の側に追いやってしまったように、ブルトンはナジャが精神病院に送られてしまった事は自分とは無関係とは考えていなかっただろう。

ブルトンは、ナジャの神秘的な言動をそのまま無邪気に享受していれば良かったわけではない。彼女との生々しい現実的な恋愛関係や金銭問題にも向き合わねばならなかっただろう。

ブルトンの望むままに幻想的なメリュジーヌを演じたナジャ。

現実的な世界と幻想的な世界を行き来する妖精であったナジャは、ブルトンにとってみれば「解剖台上のミシンと傘の偶然の出会い」のようなシュルレアリスム的二者原理を合一させるロートレアモン的な理想を体現していた人だったのかもしれない。

へたに拘束されるのを恐れてあくまでも抱擁されたままにはなるまいと決意したりすることのない美――動的でもなければ静的でもない美、私はかつて君を見たように、この美を見ている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?