ミュージアムの中の人がみっちり語る「オリンピック競技の世代交代に学ぶ、今後のアート業界に必要な考え方」

自己紹介はあらためて行いますが、いろいろな業界を見聞きした経験をもとに、現在関わっているミュージアム業界(そんな言葉ないw)についての(あまり知られていない)ことを中心にご紹介できればと思い、noteをスタートすることにしました。で、今回のネタは「オリンピック競技の世代交代に学ぶ、今後のアート業界に必要な考え方」。長いですが、どうぞ。

メディアを筆頭に、手のひら返しが鮮やかすぎて笑うことすらできない今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。あたりまえの話ですけど、時差のない国内での開催ですから普通に働いていると、リアルタイムで結果を知ることってかなり至難の技ですよね。なんでみんなそんなに盛り上がれるんだろう。ああ、テレワークか。

実際問題、私の属するミュージアムでは、オリンピック期間に突入してから、心なしか平日のお客様の動きが鈍くなっているような気がします。シンプルに言えば、館内ガラガラ。日本人、なんだかんだいってオリンピックとか日本代表系、好きですもんねえ。。。

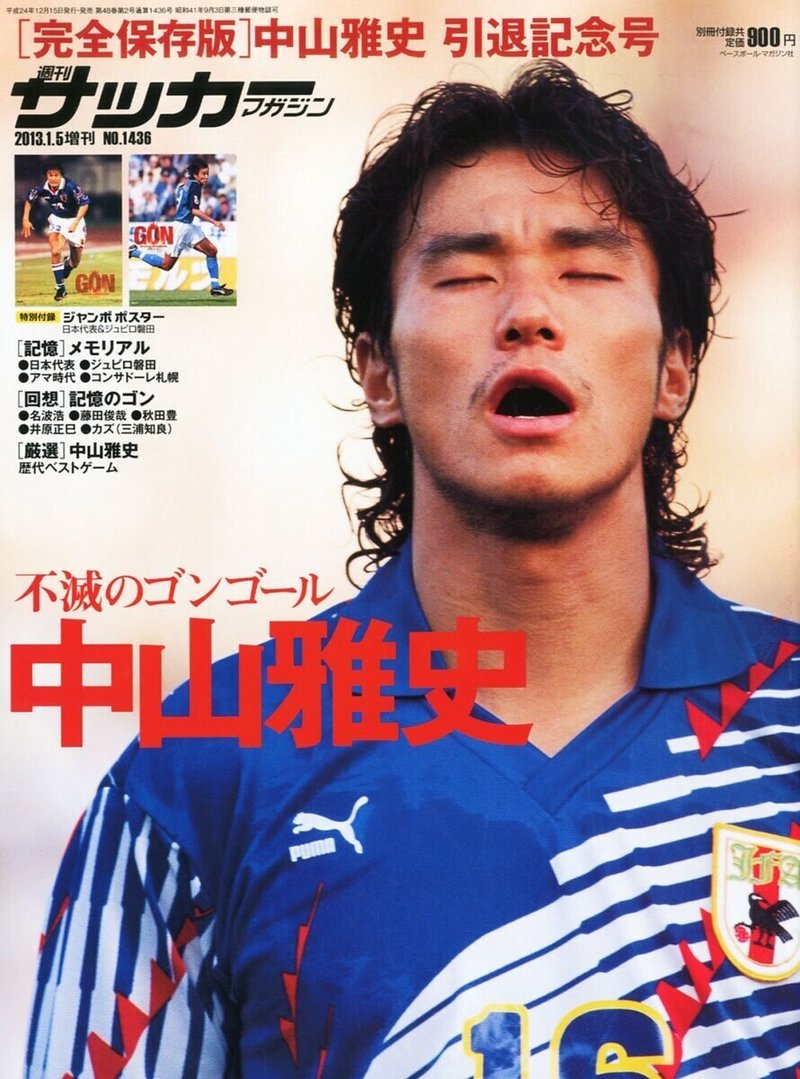

さて、リアルタイムで結果をキャッチアップできなくても、スケートボード、サーフィン、3×3といった新種目系の活躍は耳目に飛び込んできます。ゴン攻めとか。ゴン攻めとか。ゴン攻めとか。てっきり魂のゴールハンター・中山雅史がスケートボードで現役復帰したのかとか思いますよね、世代的には。ゴン攻めってなんなんだよ。

週刊サッカーマガジン(2013.1.5号)

さて、個人的に注目したのは、ゴン攻めなスケートボードで金メダルを獲得したホリゴメユウト選手。てっきりサッカーJリーグ2部・アルビレックス新潟の堀米悠斗選手がスケボーに転向したのかと思いましたが、堀米選手、関係者の皆様、大変失礼いたしました。

で、スケートボードで金メダルを獲得した堀米雄斗選手が、22歳の若さでアメリカに4LDKの自宅を購入しているという話に注目された方も多いのではないでしょうか。個人的にはこの話を聞いて「スポーツの世界のお金の流れ(特に海外)ってやっぱりわかりやすいよな」と感じました。

だって日本国内を拠点に活動する22歳のプロスポーツ選手で、アメリカに4LDKの自宅を購入した選手って、たぶんいないと思うんですよね。U22くらいの年代の野球選手で言えば東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手なんですけど、現時点ではおそらく…。そう考えるとスポーツに限らず、日本での常識が、いかに世界では通用しないのかがわかりますし、逆もまた同様。

東京オリンピック2020で開催される33競技中、開幕前の日本国内でのスポーツ競技の注目度から言えば、水泳、陸上、柔道、体操、テニス、野球、サッカー、バスケ、ボートといった感じだったと思うのです。サーフィンに至っては、開幕前に五十嵐カノア選手を知っていた、という人たちよりも、観客・関係者を交えたサーフィンフェスティバルをどうこうしていくのか、の方に注目が集まっていたはず。でしょ。

特にスケートボードに関して言えば、金メダル獲得とゴン攻めをきっかけに、競技としてのスケートボードが日本国内でも一躍注目されたわけです。ところが、さきほども述べたとおり、国内と国外では動きが違うんですよね。ビジネスとしての観点から言えば、2002年にはすでにnikeがスケートボードに参入。20年近い歳月が過ぎ、アメリカではいまさら注目されるどころか、すでに金のなる木として注目されている競技だったということ。だからこそ、金メダル獲得に関係なく22歳にしてロサンゼルスに4LDKの自宅を有することができているわけなんですよね。

そう考えると柔道とか厳しいっすよね。キャラ立ちしてなければ、徒弟制度のヒエラルキーの中で生きるしかないですもんね。もっとも柔道だけに限らないわけで、日本国内ではすべてのスポーツ競技全般にいえることなのかもしれませんが。

このスケートボード(&サーフィンなど)の活躍を脅威に感じている既存のスポーツ競技関係者は日本国内でも多いはずだと思います。だって、スケートボードとか、サーフィンとか、3×3とか、部活スタイルより楽しそうなんだもん。モテそうなんだもん。もっといえば、金になりそうなんだもん(笑)。

しかも、もっと注目すべきは一子相伝的なテイストで指導者にみっちり教わるわけではなく、YouTubeなどの動画をヒントに自己研鑽を重ねていくという堀込雄斗選手のスタイル。オールドスタイルの競技の世界(=徒弟制度、師弟制度)ではなかなか進まないIT活用が、スマホだけでできてしまう。これぞ21世紀のスタイルですよね。いつまでも20世紀のスタイルを引きずってる場合じゃない。

実はこれ、同じことがアートの世界にも言えるんですよね。

アートの世界、中でも絵画や彫塑などといっていわゆる「美術」に関して言えば、師弟制度というか徒弟制度ともいうべき公募団体の中で消耗するより、ネットでアクセスできる海外のアーティストの作品を参考に、現代アートのカテゴリーの中で勝負する方が圧倒的に速い(はず)。しかも、圧倒的にマネタイズできる(かも)。日本画とか洋画とか、公募団体や公募展とか前時代的な制約の中で上に上がろうとしても、既得権益の厚い厚い壁が立ちはだかる。ようやく上に上がった頃には人生最終ステージという、笑うに笑えない状況。

これ、「美術」の世界では(当然のことながら気づいている人は多いはずなんだけど)なかなかオープンにならなかったこと。それを賛否両論あった(というか、文化芸術系からは圧倒的に否の方が多かった印象の)東京オリンピック2020で新たに導入された種目で気づかされるとは…。いやあ、やっぱり変化の時代なんですよね。

「これ、同じことがアートの世界にも言えるんですよね」。ってさっきいいましたけど、果たしてどれだけの美術関係者が気づいているのか(または、気づいてないフリをやめるのか)、ということも大きな問題。

ただ必ずしも全否定をしているわけではありません。

スケートボードにしても、サーフィンにしても、身体の使い方や身体能力の機能向上といった、どの競技にも通用するベーシックな部分=トレーニングの部分については自己流では限界があるはずで、確立された理論に基づくトレーニングのプロの領域は絶対的なニーズがあるはずであり、別の話。正直いえば、NGなはずの公園でまわりのひとたちの迷惑を顧みずに、自分勝手に練習もどきのパフォーマンスをしている趣味の人たちと、世界で競い高め合うアスリートとの大きな違いとして区別するのはまさにこのベーシックかつ本質的なトレーニングの部分。

同じく美術の世界でも、デッサンなどの基本的な部分のスキルは自己流では限界があるはず。作品を描いていくにあたり必要最低条件であるデッサン力をベースに、表現力や構成力、独創性といった感性の部分をいかに磨いていくかが、公募展レベルで終わる人と後世に名を残すアーティストとの、似て非なる差をわける大きな要素なんだろうと思うわけです。

つまりは、基本を大切にした上で、必要なプラスワンは既存の枠組みに左右されずに自らの意志で、スタイルで、確実に手にしていく、というスタンスこそがこれからの時代のスポーツにも、アートにも、美術にも、求められていくんですよね。

そこっすよね。大事なのは。うん。

美術はもちろん、アートやボートも。

堀米雄斗選手、五十嵐カノア選手、大きな気づきをありがとうございました。

なかなか注目はされませんが

オリンピック日本代表としては

25年ぶりとなるオープン競技(体格による制限のない種目)に

チャレンジ、見事決勝B(7~12位決定戦)に残った

荒川龍太選手の今後に期待です。