【広報・PR担当者向け】メディア記者に聞いた緊急事態宣言中の取材・情報収集について

こんにちは。PR・コミュニケーションエージェンシー、On’yomi(オンヨミ)です。

2度目の緊急事態宣言が発出されて約1ヶ月が経とうとしていますが、下記のような課題・不安を抱えている広報やPRの担当者も多いのではないでしょうか。

・メディアの記者に連絡を取ろうとしても、リモートワークで編集部に出社しておらず繋がらない

・取材がオンラインだと盛り上がらず、どんな掲載になるのか不安

・リアルで見せたいものがあるが、プレス発表会はオンラインでやるべきなのか?

広報・PR担当者としては、記者・編集者がコロナでどのような状況になっているのか、知りたいところだと思います。

このnoteでは、オンヨミが実際にメディアの記者・編集者に状況をヒアリングした「緊急事態宣言下における、取材・情報収集の変化」をメディアカテゴリ別にご紹介します。

当然、記者さん個人個人で状況は異なるとは思いますが、少しでもコロナ禍でのメディア・リレーションの参考になればと思います。

下記5つの項目を、合計7名の記者・編集者にヒアリングしました。

(新聞/通信社/ビジネス系メディア/Tech系メディア/テレビ)

1.リモートワークになっているか?

2.コロナ関連「以外」のネタを取り上げる機会は通常時よりも減っているか?

3.緊急事態宣言下で用意されていると取材しやすくなるもの・ことは何か?

4.リモートワークされている中で、取材ネタのご提案、アポイントは

どのような方法だと受けやすいか?

5.緊急事態宣言によって、編集部として制約されていること

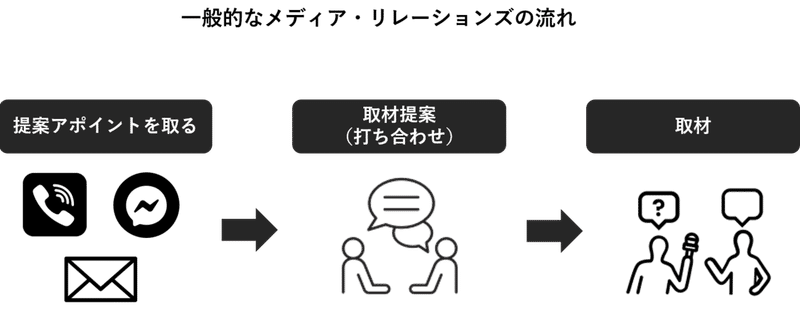

取材や情報収集で不便・やりにくさを感じていることはあるか?参考:一般的なメディア・リレーションズの流れ

新聞・通信社(3名)

1.リモートワークになっているか?

記者A:必要な場合のみ出社

記者B:必要な場合のみ出社

記者C:週2〜3日出社

2.コロナ関連「以外」のネタを取り上げる機会は通常時よりも減っているか?

記者A:通常と変わらない

記者B:多くはコロナ絡み

記者C:多くはコロナ絡み

3.緊急事態宣言下で用意されていると取材しやすくなるもの・ことは何か?

記者A:取材は通常時でしたら対面取材で、しっかり話をうかがうことがメインですので、対面や外出制限がかかる緊急宣言は、デメリットこそありすれ、メリットは感じられません。あえて言えば、平時は外を飛び回って忙しい人がテレワーク中心になり、そのおかげでオンライン会議での取材の時間が確保できて、私との取材が可能になったことぐらいです。

記者B:通常と変わらない

記者C:通常と変わらない

4.リモートワークされている中で、取材ネタのご提案、アポイントはどのような方法だと受けやすいか?

記者A:

[取材ネタ・企画の資料送付] メールで資料送付

[取材ネタご提案の打ち合わせ] 携帯に電話してもらい、そこで話をするのが一番はかどります。

[アポイントの連絡]携帯に電話

記者B:

[取材ネタ・企画の資料送付] メールで資料送付メールで資料送付

[取材ネタご提案の打ち合わせ] ビデオ打ち合わせ

[アポイントの連絡] 携帯に電話

記者C:

[取材ネタ・企画の資料送付] メールで資料送付

[取材ネタご提案の打ち合わせ] →ビデオで打ち合わせ

[アポイントの連絡] メール

5.緊急事態宣言によって、編集部として制約されていること/取材や情報収集で不便・やりにくさを感じていることはあるか?

記者B:特になし

記者C:他県への出張がしづらい

ビジネス系メディア(2名)

1. リモートワークになっているか?

記者A(Web):完全リモートワーク

記者B(週刊東洋経済):必要な場合のみ出社

2. コロナ関連「以外」のネタを取り上げる機会は通常時よりも減っているか?

記者A(Web):通常と変わらない

記者B(週刊東洋経済):通常と変わらない

3.緊急事態宣言下で用意されていると取材しやすくなるもの・ことは何か?

記者A(Web):

逆にリモートカンファレンスになり、個別取材がなくなったことで、他媒体との差別化が難しくなった。

記者B(週刊東洋経済):

・企業HPの連絡先欄に、広報につながるメールアドレスか携帯番号を載せていただくこと

・広報さんのメールの署名欄に、携帯番号を載せていただくこと(緊急時連絡用)

・どうしても対面取材が必要なとき、2メートル以上離れて会話ができ、換気ができる会議室

4.リモートワークされている中で、取材ネタのご提案、アポイントはどのような方法だと受けやすいか?

記者A(Web):

[取材ネタ・企画の資料送付] FBメッセンジャー、TwitterのDM等で資料送付

[取材ネタご提案の打ち合わせ] ビデオ打ち合わせ

記者B(週刊東洋経済):

[取材ネタ・企画の資料送付] メールで資料送付

[取材ネタご提案の打ち合わせ] ビデオ打ち合わせ/電話でも

[アポイントの連絡] 携帯に電話/FBメッセンジャー/TwitterのDM

5.緊急事態宣言によって、編集部として制約されていること/取材や情報収集で不便・やりにくさを感じていることはあるか?

記者B(週刊東洋経済):

・経営幹部などへのオフレコベースでの情報収集が難しい

・アポの調整をしてもらうまでに時間がかかることが多い気がする。

・インタビュー取材をリモートで行う場合、「相手が気持ちよく語る」モードに入るまでの雰囲気作りが重要です。ただ、リモートだとなぜか機械的なやりとりになってしまい、うまく言葉を引き出せないような気がする。相手の顔色も読み取りにくい。隔靴掻痒の感。

Tech系メディア(1名)

1.リモートワークになっているか?

必要な場合のみ出社

2.コロナ関連「以外」のネタを取り上げる機会は通常時よりも減っているか?

通常と変わらない(ただしコロナ関連でユニークなものがあれば優先します)

コロナは当たり前のものになっているので、いちいち怖がっていられないというところはあるかもしれません。それよりも、このニューノーマルの時代に生まれる新たな価値観のプロダクトや技術を、いちはやく紹介しようというマインドです。

3.緊急事態宣言下で用意されていると取材しやすくなるもの・ことは何か?

リモート取材になるため、写真素材

4.リモートワークされている中で、取材ネタのご提案、アポイントはどのような方法だと受けやすいか?

通常通りFBメッセージなど。また、3分間のPR動画などご用意されるといいかもしれません。

[取材ネタ・企画の資料送付] メールで資料送付/FBメッセンジャー

[取材ネタご提案の打ち合わせ] ビデオ打ち合わせ

[アポイントのご連絡] FBメッセンジャー

5.緊急事態宣言によって、編集部として制約されていること/取材や情報収集で不便・やりにくさを感じていることはあるか?

対面取材できないことにつきます。オンラインでも情報自体は得られますが、熱量やその方の雰囲気までは伝わらないため

テレビ情報番組(1名)

1. リモートワークになっているか?

必要な場合のみ出社

2.コロナ関連「以外」のネタを取り上げる機会は通常時よりも減っているか?

通常と変わらない

3.緊急事態宣言下で用意されていると取材しやすくなるもの・ことは何か?

多数大勢から、取材していることが見えない空間

4.リモートワークされている中で、取材ネタのご提案、アポイントはどのような方法だと受けやすいか?

メールなど、直接会わない方法。

[取材ネタ・企画の資料送付] メールで資料送付

[取材ネタご提案の打ち合わせ]ビデオ打ち合わせ

[アポイントのご連絡] 携帯に電話/FBメッセンジャー

5.緊急事態宣言によって、編集部として制約されていること/取材や情報収集で不便・やりにくさを感じていることはあるか?

各メディアでルールを定めているので当然、通常時とは違います。

その他には、下記のような声もいただきました。

必要である場合を除いて出社を前提とはせず、テレワークで業務を進められる場合はテレワーク勤務としています。また、遠隔地への移動を伴う取材、特に緊急宣言の対象となる地域間の移動を伴う場合は、その取材が必要かどうかを独断で決めず、必ず上司らと相談のうえで決めるよう求められています。

そのため、移動を伴う取材の場合、取材先の了解を得られていても、こちらの判断で取材を見送りすることがあり、それが不便を感じる点です。

【まとめ】

記者・編集者の声から、下記の2点が重要になっていると考察します。

①個人と個人とのつながりが今まで以上に重要になる

メディアではリモートワークが進んでおり、編集部の代表番号に電話をするスタイルはコロナで一気に少なくなったのではないでしょうか。

これにより、FBメッセンジャーやTwitterのDMでの連絡が進むなど、企業広報部と編集部の関係というより、個人と個人とのつながりが今まで以上に重要になってきているように感じますね。

②オンラインでも、対面と遜色ない熱量や思いを伝える工夫・コンテンツづくり必要に応じて、コロナ対策で対面取材もセットする

オンラインでの取材や発表会が一般的になってきたことで、記者さんたちは、企業や経営者個人の熱量を感じにくくなっているのかもしれません。まさに隔靴掻痒状態なのです。

たしかに、一部の記者さんは、プレス発表会終了後に、登壇したCEOと挨拶をして会話しながら、発表会では説明されなかったコメントや情報を引き出したりするものです。

企業広報担当者としては、そのようなニーズを察知し、オンラインで個別に対応したり、時にはコロナ対策を徹底した上で、対面取材の場を設定したりすることも考えたほうが良さそうですね。

オンヨミでも、コロナによって知らないうちに低下しているかもしれない、「人と人の間にある”雰囲気”や”温度”」のようなものをもっと意識して、メディアリレーションを進めていければと思います。

これからも皆さんに新しい発見を提供できるよう、リサーチなどの費用にさせていただきます! サポートよろしくお願いしますmm