[過去原稿アーカイヴ]Vol.17 Public Image Limited 『Public Image (First Issue)』ライナーノーツ(2011)

ジョン・ライドンのPILが1978年に発表したファースト・アルバム『Public Image (First Issue)』2011年にリマスター再発された時に書いたライナーノーツ。

残念ながら僕は歴史の本の中には生きていない。僕はその次に来る新しい章を書こうとしているんだ。前のページは見ない。

──ジョン・ライドン(1980)

パブリック・イメージ・リミテッド(PiL)のファースト・アルバム『パブリック・イメージ』(原盤番号 Virgin V2114)をご紹介しよう。本作は1978年12月8日にリリースされ、全英アルバム・チャート22位まで上昇している。プロデュースは彼ら自身。メンバーはジョン・ライドン(vo)、キース・レヴィン(g)、ジャー・ウォブル(b)、ジム・ウォーカー(ds)の4人。本作に先立つ10月11日にはデビュー・シングルとなる「Public Image c/w The Cowboy Song」(Virgin VS228)がリリースされており、こちらは同シングル・チャート9位まで上昇した。B面に収録された「The Cowboy Song」はアルバムには収められていない。

本作はパンク・ロックの先駆にして象徴だったセックス・ピストルズのフロントマン、ジョニー・ロットンがピストルズ脱退後、本名のジョン・ライドンに戻って結成した新バンドの処女作であるというだけでなく、パンクからポスト・パンク〜ニュー・ウエイヴの時代へ移行する歴史的な転換期を象徴する傑作アルバムとして、いまなお輝きを失わない重要作である。

またPiLのアルバムはセカンド・アルバムの『メタル・ボックス』以外一切リマスターされておれず(ボックス・セット『Plastic Box』で、多くの曲がリマスターされたが、オリジナル・アルバム単位では『メタル・ボックス』以外、されていなかった)、本盤は世界初リマスターということになる。

1978年1月15日、サンフランシスコのウィンターランド公演の直後、ジョニー・ロットンはセックス・ピストルズ脱退を表明する。ピストルズは初のアメリカ・ツアーの真っ最中だった。かねがねマネージャーのマルコム・マクラレンとの対立が深刻化しており、ロットンはマルコム抜きのバンド活動を主張していたものの入れられず、自らバンドを去る決意をしたものだった。

ロットンはツアー中に、友人のドン・レッツ(DJ,映像作家。後に元クラッシュのミック・ジョーンズとビッグ・オーディオ・ダイナマイトを結成する)の作ったレゲエ/ダブのテープを聴きまくっていたという。ところがポール・クックやスティーヴ・ジョーンズはまったくこれに興味を示さなかった。「あいつらのテープは、もう千回も聴いてるようなストゥージズやニューヨーク・ドールズばっかりだった」。さらにロットンは、ツアー・バスの中で新しく書いた歌詞を彼らに見せたが、これまた反応は皆無だった。「もうあいつらは終わりだと思ったね。だったら仕方ない。こっちは前に進むしかないだろう」。

他メンバーに無視された歌詞は後に「レリジョン」「パブリック・イメージ」「ロウ・ライフ」といったタイトルをつけられ、PiLのファースト・アルバムに収録されることになる。ロットンの意識は他メンバーを置き去りにして、そのはるか先を走っていた。

そうしたライドンの指向は、その前からくすぶっていた。その前年の7月、ロンドンのキャピタル・レディオの番組「パンクとその音楽」にロットンは出演、自分の選曲したレコードを気ままにプレイした。そのときの楽曲はお気に入りのルーツ・レゲエに加え、ティム・バックリー、ルー・リード、ジョン・ケイル、カン、キャプテン・ビーフハート、サード・イヤー・バンドやピーター・ハミルといった、パンクが否定したはずの60〜70年代ロック。彼がステレオタイプなパンクやパンク的なものにこだわらない、幅広い音楽指向を持っていたことがうかがえる。基本的にはシンプルなロックンロールであるセックス・ピストルズにそうした側面はほとんど反映されることはなかったが、皆無ではない。たとえば『ザ・グレイト・ロックンロール・スウィンドル』収録の「ジョニー・B・グッド〜ロードランナー」の後半部分の無機的でメタリックなビート感覚はPiLに通じるものがある。ただクック、ジョーンズ、それにシド・ヴィシャスというメンバーでは、技術的にも感覚的にも、その先に行くことができなかったのだ。特にスティーヴ・ジョーンズのプレイ・スタイルは伝統的なロックンロールのスタイルに忠実だった。

「いいかい、ピストルズの曲の中で、他のバンドの曲みたいなやつがあったら、言ってみなよ。それはギターだろう? 他のギタリストの音と全く変わりばえしなかったじゃないか。スティーヴはただフォーマットに忠実に弾いてただけさ。俺はとてもやってられないと思ったぜ。ロックンロールなんてくそくらえだ。もうロックは死んだんだ」

ジョン・ライドンの脱退は、実質的にセックス・ピストルズの終焉であり、また彼らが主導してきた(現象としての)パンク・ロック・ムーヴメントの終焉でもあった。同年3月ザ・ダムドも解散、英国ロック/ポップ・カルチャーを根こそぎひっくり返したロンドン・パンクの嵐は、急激に終息。だが次の動きははやくも胎動しつつあった。

ロンドンに戻ったライドンは、ヴァージン・レコードの社長リチャード・ブランソンの誘いでジャマイカに渡る。ヴァージンが新たに立ち上げるレゲエ・レーベル<フロントライン>のA&Rアドバイザーとしての仕事が名目だったが、実際はマルコムと手を切ったライドンと関係を深めておきたいヴァージン側の思惑があった。ライドンはドン・レッツやジャーナリストのヴィヴィアン・ゴールドマンなど親しい友人とともに鋭気を養い、新バンドの構想を練った。

5月21日付のNMEは、ライドンの新バンドのニュースを報じる。「ジョニー・ロットン」という芸名はマルコムが権利を所有しているため使えずライドンという本名に戻すこと、新バンドは彼の長年の友人であるジャー・ウォブル(b、本名ジョン・ワードル)とキース・レヴィン(g)、キース(ジム)・ウォーカー(ds)と組み、現在リハーサル中であること、「レリジョン」や「パブリック・イメージ」といったオリジナルのほか「マイ・ジェネレイション」「EMI」といった曲も遊びでやっていること、新バンド名は未定だが現在のところ「The Carnivorous Butterflies」であることなどを報じている。

ジャー・ウーブルはそれまでベースはほとんど弾いたことがなかったが、レゲエ好きで、イコライザーやアンプをいじったり、ロックのレコードをレゲエのサウンドシステムにかけて低域をブーストして遊ぶなどしていたという。キース・レヴィンも古い友人だが、ごく初期のクラッシュに参加した経験を持つ。わずか数回のギグでクビになり、その後シド・ヴィシャスらとともにフラワーズ・オブ・ロマンスというバンドで弾いていた。ウーブルとレヴィン、ふたりの共通項は、ライドンとともに、熱心なレゲエ/ダブの愛好者であることで、共に在英ジャマイカンのサウンドシステムに入り浸りだったという。ジム・ウォーカーはオーディションで選ばれた。当時は3人ともまったく無名の存在だった。バンド名はマリエル・スパークという女性が書いたエゴイスティックな女優を描いた小説のタイトルからとった。「リミテッド」は「会社」ではなく「制限される」の意味。「制限された公的イメージ」とはピストルズ以来、つねにメディアの作り上げたイメージに振り回されてきたライドンの皮肉をこめたメッセージだった。

PiLのファースト・シングル「Public Image」はタブロイド紙を模した特殊ジャケットも話題となったが、その内容はそれ以上に大きな波紋を巻き起こした。ことにB面に収録された「The Cowboy Song」のメタリックでケオティックでアヴァンギャルドなノイズの洪水は、PiLがピストルズとはまったく違うバンドであることを知らしめるには十分だったはずだ。

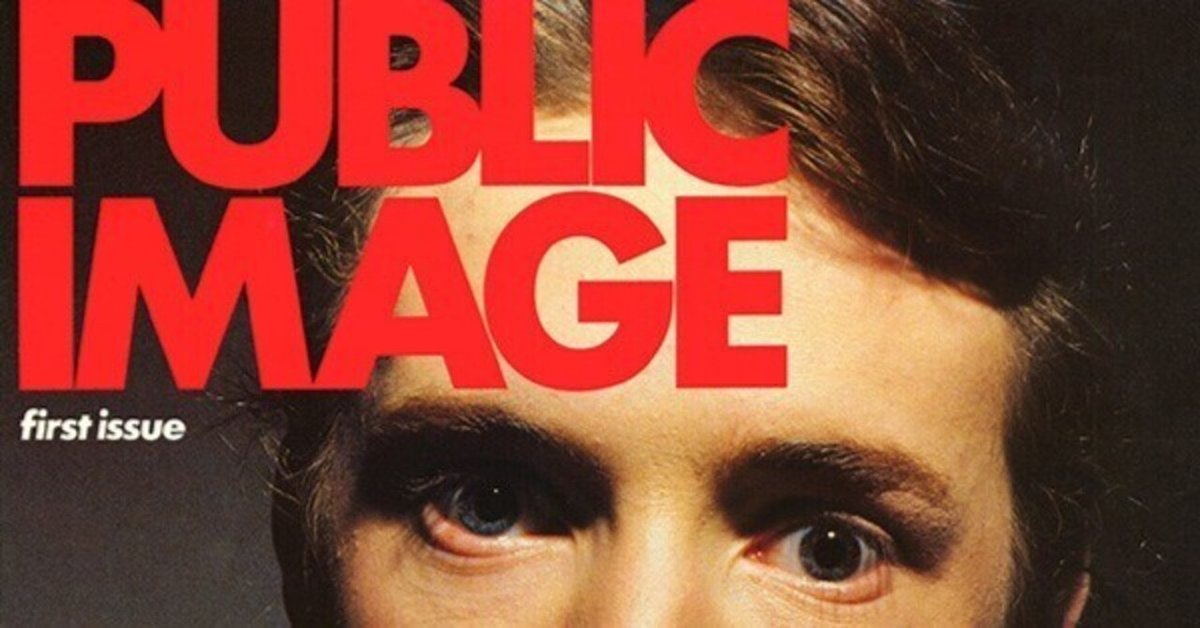

そして満を持して発表したのが本作『パブリック・イメージ』である。本作のテーマは、ずばり脱ロックであり反ロックだ。ピストルズ解散時の有名なライドンのコメント「ロックは死んだ」を、自ら実践し、ロック的なクリシェを徹底して回避しようとするメンバーの意志は、まるでモード雑誌の表紙のようなアートワーク、スーツに身を包み髪を撫でつけて、伊達男ぶりを見せつけるメンバーのポートレイトといったスリーヴのデザインからして、ヒシヒシと感じられる。さらにはサウンド。ウォーカーのタイトなドラムスがリズムを刻み、明らかにレゲエ/ダブの文脈のうえで鳴らされるダイナミックなウォブルのベースは、まだベース初心者だけに、次作に比べればまだ少し控えめだが、そのぶんレヴィンの耳をつんざくようなメタリックでノイジーなギターがすさまじい。そしてライドンのヴォーカルはピストルズ時代よりいっそう生々しく、荒々しくて新鮮だ。宗教・国家など旧体制・旧態の価値観への否のメッセージはいっそう苛烈になり、新時代を切り開こうというメンバーの意欲がすさまじいエネルギーとなって渦巻いている。

ライドンの獣のような咆哮に始まり、9分以上にも及ぶドローン・ノイズの饗宴「Theme」、ライドンの生涯にわたる宗教というテーマに真正面から挑み、ポエトリー・リーディングという形ながら、ライドンの声の強さと存在感で、PiLらしい異形のインパクトを投げつけてくる「Religion I」と、通常のロックンロールのパターンをまるで無視した曲調が続く。「Religion I」をヘヴィに展開した「Religion II」、さらに激烈な「Annalisa」は、キリング・ジョークあたりが深刻な影響を受けたことは間違いないだろう。ここまでがアナログA面。ウォブルのベースが導く先行シングルの「Public Image」は、この並びなら比較的オーソドックスなハード・ロックに聞こえるが、次の「Low Life(歌詞はマルコム・マクラレンを糾弾しているようだ)ともども、レヴィンの耳を突き刺すようなギターとライドンのエキセントリックなヴォーカルが印象的だ。「Public Image」は、意外なところではパール・ジャムなんてところもカヴァーしている。

「ぼくは常々、ロックンロール・ギターというのが嫌いでたまらなかった。12小節のリフっていうのが気にくわなかったんだ。ぼくのギター・プレイは、何を基準にしているものでもないのさ。そりゃ、いろいろなギター・プレイのスタイルを学んだけど、そんなものは一切使ったことがない。ぼくはぼくだけのプレイを探し、実践してきた。コードさえも自分だけのコードを使っているぐらいだ」(キース・レヴィン)

エフェクトされたライドンのヴォーカルが印象的な「Attack」は、ライドンの愛好するクラウト・ロック色が強い。ノイズ〜インダストリアルやポスト・ロック/オルタナティヴに慣れた耳には、意外にストレイト・アヘッドなロックにも聞こえるかもしれないが、当時の実感からすれば、通常のロック的なカタルシスとはほど遠い、実に奇妙なものに映った。それはまた、ピストルズ時代からライドンを支持してきた多くの子供たちにとっても同じだったはずだ。

そして極めつけが終曲「Fodderstompf」で、次作『メタル・ボックス』への布石を感じさせるダブ・ディスコ/ファンク的なアプローチ。今となっては、テクノ、エレクトロ・ヒップホップやダブステップの先駆けとして聞くこともできるだろう。

「あの曲は大人気だった。あれにはアナーキーの感覚がある。独自のやり方で、ファンカデリックのようにいかれてた。それに、パーフェクトなファンクのベースラインがあった」(ウォブル)

次作以降の、あまりの過激な進化/変貌と突出ぶりを思うと、本作は、セックス・ピストルズと『メタル・ボックス』の間をつなぐ、いわば過渡期の産物という見方もできるだろう。ロックの脱構築を目指しながら、ふつうにノリの良いロックとしての機能性も保っているからだ。リリース当時の混沌として未整理な印象も、アヴァンギャルドでノイジーな感触も、『メタル・ボックス』を耳にしたあとでは、ずいぶん「まとも」にも聞こえる。だがそれは、このときだからこそ実現できた、このときにしか聴けないPiLの魅力でもあるのだ。前述のように、キリング・ジョークやナイン・インチ・ネイルズのような連中は、その音楽スタイルの確立にあたって、この『パブリック・イメージ』を参照しているのは間違いない。

セックス・ピストルズで完全に時代の寵児となった男がその地位を投げうち、「ロックの死」というテーゼを強力に、一切の妥協なく推進していく。そこに聞き手への媚びへつらいや、あざとい計算などは一切ない。ただ自分のやりたいことを、やりたいように、感性の赴くままに、荒々しく音に焼き付けている。ヒリヒリするような緊張感に彩られているが、だが自分たちが先頭を切って時代を動かしているという喜びと解放感がある。ジョン・ライドン、22歳の冬である。

(以下『メタル・ボックス』ライナーノーツに続く)

2011年5月23日 小野島 大 Dai Onojima

よろしければサポートをしていただければ、今後の励みになります。よろしくお願いします。