説明とは?〇〇を知らない人はラーメンを説明できない

ラーメン屋は、ラーメンについて詳しく知っているはずです。

何かを説明する人は「説明という行為の特徴」を詳しく知っているべきです。

特徴を知れば、うまく説明できるようになるからです。

「わかりやすい説明の書き方講座」の3回目です。

★5週連続でnote公式のマガジンに選ばれています★

【noteの書き方講座】

(1)noteの記事の9割は「説明」です

(2)どうすればうまく書ける?←書く前が大事!

(3)説明とは?〇〇を知らない人はラーメンを説明できない 👈今ココ

(4)「理解できる」ってどんなとき?

(5)文章は一人で書けない!?

(6)ポプラディアは説明名人~「〇〇とは何か」を説明せよ~

(7)具体的に「具体的に書く方法」を説明します

(8)説明に〇〇を加えれば、理解しすくなる

(9)あの作家が39回も実践したこと

(10)noteのコンテストで3回受賞した僕がやっていること

この講座は、

という考えのもと、「よりよい説明ができるようになりたい」≒「よりよいnoteを書きたい」という方に読んでほしいと思っています。

本文:約3000字

5分で読めます🙋♂️

1.分析

説明文を分析すると、次のようにまとめることができます。

以下、詳しく述べます。

①説明文を書く人

→ある事柄についてよく知っている人(が)

説明文を書くなら、説明することについてよく知っている必要があります。

Twitterを知らない人はTwitterを説明できません。

ラーメンを知らない人はラーメンを説明できません。

USBを知らない大臣はUSBについて説明できません。

サイバーセキュリティー担当、桜田氏はUSB知らず

— Ima (@Ima_bh02) November 15, 2018

https://t.co/nd9A1xmLji

多少の不祥事があっても有能なら続けさせるべき派の俺でも、流石にパソコン触らん人間にサイバー大臣やらせるのは勘弁してほしいわ

次のような経験はありませんか?

――――――――――――

(職場でコピー機が壊れて)

A「エラーが出てる。Bくん、直し方わかる?」

B「わからないです。変なボタン押しましたか?」

A「押してないよ。どうすればいいかな?」

B「ちょっとわからないですね・・・・・・」

――――――――――

このやりとりは非効率です。

わからない人に聞いても先に進めません。

問題を早期解決したいなら、わかる人(カスタマーセンターなど)に聞くべきです。

私は、1分かけてもわからなかったら専門家に電話します(時間がもったいないので)

さて、大事なので繰り返します。

説明文を書くなら、説明することについて「よく知っている」必要があります。

〇〇の素晴らしさを記事に書きたいッ!

というときは、単なる〇〇好きの5倍は「よく知っている」状態でないと、よい説明はできません。

でも大丈夫。

「よく知る」ためには、前回の記事で紹介した「取材活動」が大いに役立ちます。

書籍、雑誌、新聞などを通して情報を集めるうちに、書く本人の知識量も増えていくのです。

②説明文を読む人

→その事柄について知らない人(に対し)

説明文を読む人は、その対象について「知らない」状態です。

「孫とビデオ通話したくてすまーとふぉんを買ったけど、使い方がわからんのぉ」

というおじいちゃんが、スマホの説明書を読むわけですよね。

説明する人はよく知っている人です。

説明を読む人は知らない人です。

つまり、書き手(よく知っている人)と読み手(知らない人)に、知識・情報量の差があります。

情報量に差があることを大前提として書かなければなりません。

(具体的な方法は、第6回で書きます)

③内容

→定義,情報,価値,仕組み,手順,効果(について)

「説明」は、「何を説明するか」によってさらに細分化できます。

これらの違いを理解して書く必要があります。

それぞれ、必要な要素が違うからです。

焼肉も「カルビ」と「ホルモン」では、焼き方を変えますよね?

あれと似たようなものです。

同じ焼肉だからと言って、何も考えないで焼くと痛い目をみます。

その肉にあった適切な焼き方をすれば、おいしく食べられます。

■焼肉あるある

— 炙焼 楽群(ラグーン)【営業時間変更❣平日もランチ提供中♪】 (@a_La_goon) January 17, 2022

ホルモンの焼き方がわからない💦

⇒必ず「皮」の方から焼く!(皮というのはヒダがある方)脂の方から焼いてしまうと、肝心の旨い脂がすべて下に落ちてしまうし、網の上が燃え上がって大惨事になることも😓#焼肉 #広島 #宇品 pic.twitter.com/fS8uIm8Aw0

(第6回では、「内容の説明文」の具体的な書き方を取り上げます。その他の説明文については、需要があれば書きます)

④構成

→わかりやすい構成で,

構成(どのような順番で書くか)によって、わかりやすさに雲泥の差が出ます。

悪い例を示しますね。

こんな説明では、

「ちょっと待って、なんの話?」

と思われてしまいます。

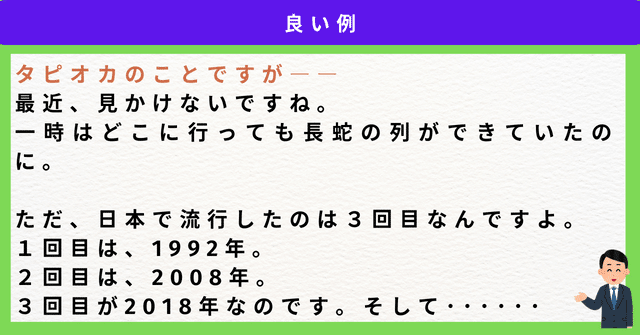

次は、良い例です。

冒頭で「概要」を示せば、簡単に理解できる説明です。

「説明文」における構成は、

❶概要→詳細

❷簡単→複雑

❸既知情報→未知情報

が基本です。

(他にもあります)

⑤方法

→図,表,具体例など(を用いて説明し)

『百聞は一見に如かず』

という言葉があります。

言葉で伝えられるものなんて、たかが知れています。(日々、言葉について考えているからこそ、そう思います)

例として、文字だけの説明を見てみましょう。

【補足】

文部科学省の資料です。

小学校の外国語教育(≒英語教育)について説明した文章です。

文部科学省

文字だけで説明されると、

「読む気しないんですけど・・・・・・」

と思う人も出てくるはずです。

紙や画面に文字が隙間なく羅列されていると、ウンザリする人は多くいるのです。

『サラリーマン生態図鑑』という本は、日本企業におけるハンコ文化を皮肉って説明していますが、図も添えられているので興味深く読めます。

『サラリーマン生態図鑑』p71

大和書房/2011年

車の説明書も同じです。

下の画像は、ホンダ社のフリードの説明書における『ドアミラー』の操作説明です。

p105

文字だけの説明で、あっさりしています。

一方、トヨタ社のヴィッツの説明は、下のとおりです。

p126

図が豊富なため、見やすく、初心者の人にもわかりやすいのではないでしょうか。

【注意】

ホンダ社はトヨタ社より劣っている、ということではありません。

あくまで、例として部分的に取り上げただけで、他意はないです。

硬い文章こそ図や絵が必要だと思います。

文字だけで書いてあるより、画像があったほうが「読みやすい」&「楽しい」ですね。

「楽しい」は、大事です。

仕事も家事も育児も、「イヤイヤ」やるより楽しんだ方が人生は充実しますからね。

noteはカンタンに画像などを挿入できるので積極的に使うべきです。

⑥目的

→理解・納得・共感(を得ること)

文章には、すべて目的があります。

✅広告

例:男の日焼け対策は、コレでばっちり!

→目的は「買ってほしい」

✅意見文

例:歩きスマホは危険です

→目的は「やめてほしい」

説明の主な目的は、理解・納得・共感です。

✅新しく買った冷蔵庫の説明書

→目的は「理解してほしい」

✅商品値上げの理由の説明

→目的は「納得してほしい」

【原材料高騰】「大阪王将」餃子値上げへ、10月から25円引き上げhttps://t.co/jMDEtCwKYz

— ライブドアニュース (@livedoornews) September 29, 2022

主力商品である「元祖餃子」を、西日本では245円から270円に、東日本では265円から290円に引き上げる。同社は「原材料価格の高騰や人件費などの上昇で、価格の維持が困難と判断した」と説明。 pic.twitter.com/PZMeleuwbQ

✅歩きスマホは、駄目

→目的は「共感してほしい」

なぜそこまでして

— kuron (@0bsy5z) September 29, 2022

歩きスマホやイヤホンやヘッドホンをしたいのかわからないです

他人に迷惑を掛けてまで

危険な思いをしてまでしたいのだろうか。

ただ、noteのにおける「説明」の目的には「知的感動」があります。

noteには、知的好奇心を刺激する素晴らしい記事がたくさんあります。

「知的感動」が目的の記事は応用が必要です。ただ、応用は基本を押さえてから実践するのが常道ですよね。

noteに特化した説明の記事は第10回で書きます。

まずは一緒に基本を勉強しましょう。

2.まとめ

説明文を分析した画像を再掲します。

3.次回予告

説明の目的である、理解。

理解するってどういうことなのでしょうか?

次回、知れば知るほど深みがある「理解」という概念について、一緒に勉強しましょう!

👇こちらの記事が収められているマガジンです!

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆