子ども「『私は』の『は』は、なぜ『ワ』なの?」←説明できる?

4歳の娘に、絵本の読み聞かせをしていた時のこと。

「『は』って、どうして『わ』って読むの?」

と聞かれた私は、答えることができなかった。

国語教師なのに。

「パパ、だめじゃん」

という娘の言葉に999のダメージを受けた。

専門書を読み、調べに調べた。

そこで得た”誰かに話したくなる日本語の面白い話”をみなさんとシェアしたい。

⬇️今回のお題⬇️

❶「は」の不思議

「たー」

と

「だー」

を発声し、口の動きを比べてほしい。

(実際に発声してみてください!!)

口の動きは同じであることがわかるはずだ。

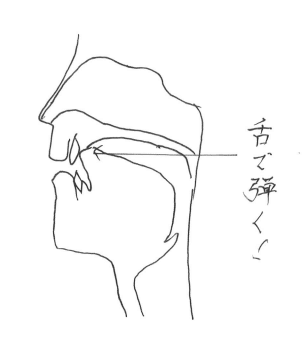

「た」も「だ」も、上の歯茎の裏周辺に舌をくっつけて、弾くような動きをする。

(鼻、口、喉、舌の位置がわかるもの)

同様に、

「か」と「が」

「さ」と「ざ」

「た」と「だ」

も口の動きは同じである。

つまり、「口の動きは清音・濁音のぺア(清濁のペア)で同じ」ということが言える。

では、

「はー」

と

「ばー」

は、どうだろうか。

(記事の終盤で大切になるので、ぜひやってください😮)

「はー」

は、口を閉じる動きはないが、

「ばー」

は、上唇と下唇が一度くっつく。

つまり、「口の動きは清音・濁音のぺア(清濁のペア)で違う」という性質があるのだ。

なぜ、『は』だけ仲間外れになるのだろうか・・・・・・。

やっぱり『は』は変なヤツなのだ。

❷古文に注目

『は』を『ワ』と読むケースで真っ先に思い浮かぶのは、中学・高校で学ぶ古文だ。

「語頭(単語の一文字目)以外の『は・ひ・ふ・へ・ほ』は、『わ・い・う・え・お』に直す。

(例)

◆いふ→いう

◆つはもの→つわもの

ということで、注目すべきは古文――昔の日本語である。

(photoAC)

昔において『は』はどのように発音されていたのだろうか?

「そんなものわかるワケねーじゃん。録音機器がないんだから」

↑この意見は的を射ている。

私もそう思う。

だが、学者たちの執念は、すさまじかった。

彼らは『昔の人がどのように発音していたのかがわかる資料』を見つけ出したのだ。

その資料とは、『キリシタン資料』と呼ばれるものである。

ヨーロッパから来日した宣教師たちが、日本語を学ぶために使った辞書や読み物などだ。

キリシタン資料には、当時の日本語がローマ字表記されている。

《例》

cotoba(言葉)

narau(習う)

キリシタン資料のひとつである『天草版 伊曾保物語』では、

fasi(橋)

fito(人)

fodo(ほど)

などと記されている。

(『ファシ』などのルビは私が振りました。原文には書かれていません)

昔、

「は・ひ・ふ・へ・ほ」

は、

「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」

と発音されていたのである。

【注意】

「ふ」だけ特殊です。

「フ」は「フゥ」となりません。

これを裏付ける「なぞなぞ」もある。

1516年の『後奈良院御撰何曽』という書物には、

「母には二たび会ひたれども、父には一たびも会はず」

訳:母には二回会うけれど、父には一回も会わない(ものって、なーんだ?)

というなぞなぞが載っている。

そして、答えは「くちびる」と書いてあるのだ。

「母」を「ハハ」と発音すれば、上唇と下唇がくっつくことはない。

しかし「ファファ」と発音すれば、上唇と下唇は、二回くっつく。

(実際に発声してみてください!!)

母には二回会うけれど、父には一回も会わない(ものって、なーんだ?)

というなぞなぞが成立しているということから、「母」は「ファファ」と発音されていたことがわかるのだ。

❸「ファ」からの変化

「ハ行」が「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」と発音されていたことがわかった。

この「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」が「ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ」になった、というわけではない。

まず、

「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」

と発音していただきたい。

(実際に声に出すのがポイント★)

わぉ、めっちゃ言いづらい(゚o゚;

唇を活発に動かさなければ、「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」と発音できない。

だから、

「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」

は、唇の動きが少なめである、

「ワ・イ・ウ・エ・オ」

というワ行の音に変わった。

川:「かは」→「かは」

※表記は変わっていないが、発音は変わった。以下、同じ。

恋:「こひ」→「こひ」

声:「こへ」→「こへ」

顔:「かほ」→「かほ」

ファ行では発音しづらいから、ワ行に変わった。

昔の人だって、ラクできるならラクしたいのだ。

※正確には、「ワ・イ・ウ・エ・オ」は「ワ・ウィ・ウ・ウェ・ウォ」と発音されていた。

のちに、「ウィ」→「イ」、「ウェ」→「エ」、「ヲ」→「オ」に変わった。

❹発音と表記のズレ

つまり、ある時代では「かは」と書いて「カワ」と読む、という状況だった。(発音と表記のズレ)

「わ」という平仮名も存在していたため、

「かは」と書いて「カワ」と読む

「かわ」と書いて「カワ」と読む

というややこしいことが起きていたのである。

そこで1946年に国が「現代かなづかい」を定め、発音と表記のズレを調整しようとした。

そこでは、

と示されている。

例として、

【庭】

には(不適切)

にわ(適切)

【歌わない】

うたはない(不適切)

うたわない(適切)

などが挙げられている。

※現在は「現代かなづかい」ではなく「現代仮名遣い」(1986年告示)が基準とされています。

❺現代かなづかいの例外

しかし、「現代かなづかい」には、

とも書かれている。

助詞の『は』とは、『私は』の『は』のことだ。

(「現代かなづかい」には明記されていないが)助詞の『は』は極めて使用頻度が高かったので、

「私は」

を

「私わ」

と書くようにするのは、当時の人も抵抗があったのだ。

あなたも、

と言われたら、読むときも書くときも困惑するだろう。

したがって、発音と表記のズレが残るのは承知で、

と定めたのである。

(他の助詞『へ』『を』も極めて使用頻度が高かったので、同じ)

というわけで、答え。

娘には、なんとか説明できそうである。(ニッコリ)

しかし、まだ疑問が・・・・・・

❻「ハ」はどこに行った?

鋭い方は、

「ファフィフフェフォ」が「ハヒフヘホ」とは変化せず、「ワイウエオ」と変化したことは理解できた。

しかし、それなら「ハヒフヘホ」は存在しないことになる。

現在は「はた(旗)」など、「は」を「ハ」と発音する言葉はきちんと存在する。

これ、なんなの?

と疑問に思ったかもしれない。

さきほど、「ファ」は「ワ」に変わった、と書いた。

が、実はこれは語頭以外(言葉の先頭以外)に限った変化だったのだ。

以下の例をもう一度見ていただきた。

すべて、語頭以外の変化である。

川:「かは」→「かは」

恋:「こひ」→「こひ」

声:「こへ」→「こへ」

顔:「かほ」→「かほ」

語頭の「はひふへほ」は、「はひふへほ」に変化できなかった。

なぜか?

言葉が変わってしまうからである。

語頭で「はひふへほ」への変化を起こすと、次のような混同が発生する。

旗:

「はた→「はた」

(「綿」と混同)

舟:

「ふね→「ふね」

(「畝」と混同)

縁:

「ふち→「ふち」

(「内」と混同)

したがって、語頭の「はひふへほ」は、「はひふへほ」は変化しなかった。

しかし、やはり「はひふへほ」は発音しづらい。

だから、やはり唇の動きが少ない「はひふへほ」に変化した。

【補足】

「はひふへほ」は、「唇をくっつけて弾くように離す」という動作が必要。

「はひふへほ」にはその動作は不要。=負担が少ない。

まとめると、以下のようになる。

❼ハ行の変遷

「は」は、もともと「は」と発音されていた・・・・・・。

この事実を知った人は、びっくり仰天するかもしれない。

そんな人に、もう一つのびっくり事実を。

「は」は、もともと「は」と発音されていた。

「は」と「は」を実際に発音し、唇の動きを比べてほしい。

「は」の方が、しっかりと唇を弾かねばならない。

つまり唇を動かす負担が大きい。

したがって、はは、唇の動きが少ないはに変わったのだ。

つまり、さきほどの説明(下の図)は不十分であり、

正しくは、

である。

「は」が「ぱ」なワケねーだろ

という人には、下記のことを思い出してほしい。

「は」と「ば」だけ、「清濁の口の動き」が違う、という話である。

さぁ、

「ぱー」

と

「ばー」

を発音してごらんなさい。

口の動きは同じになったよね?

つまり、「ば」と正式に対応するのは「ぱ」なのである。

このことからも、「は」は、もともと「は」と発音されていたことがわかる。

歴史の教科書で学ぶ、卑弥呼は、

ぴみこ

と呼ばれていたということになる。なんか威厳が無いよね😅

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆