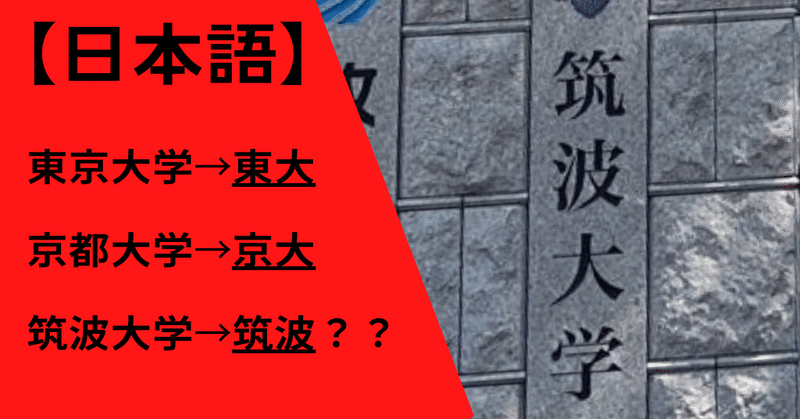

筑波大学は、なぜ「筑大」と略さず「筑波」と略すのか?

ある高校生が、進学について以下のように言った。

「僕は『筑波』にも興味があります🤔」

私は疑問に思う。

「なぜ、筑波大学は『筑大』と略さないのだろうか――」

東京大学は、『東大』と略す。

京都大学は、『京大』と略す。

私の地元にある岐阜大学は、『岐大』と略す。

名古屋大学は、『名大』だ。

この論理でいったら、筑波大学は『筑大』と略されるはずだ。

しかし、『筑波』と呼ばれるのが一般的である。

↓「筑波」と略している例

知らない人もいるようなので言っておくと、筑波は大卒サッカー選手の輩出数で2位だよ pic.twitter.com/G9TGp5QXo9

— 町田 (@M_03_25) December 1, 2022

なぜ、他の大学は『〇大』と略すのに『筑波』だけ『〇大』とならないのだろうか・・・・・・。

私立大学においては、

◆南山(南山大学)

◆慶応(慶応義塾大学)

など、『〇大』とならないケースはたしかにある。

が、国立大学に限れば『筑波』は異端だと思われる。

これは、考えてみるしかない・・・・・・!

この記事について⬇️⬇️

❶略語の生成原則

そもそも、略語が生成されるときには、どのような原則があるのだろう。

略語の実例を並べて、考えたい。

国際連合

→国連

駐車禁止

→駐禁

仮免許

→仮免

自動販売機

→自販機

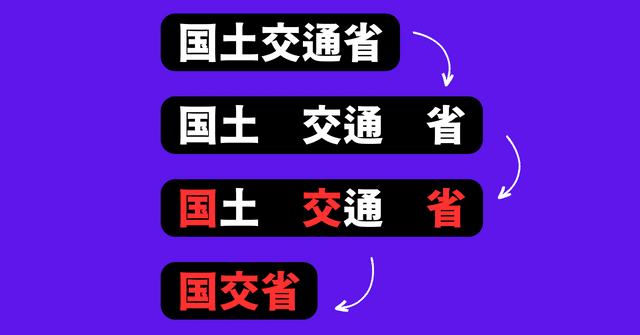

国土交通省

→国交省

分析すると、

『単語を構成要素に分解して、一文字目を抽出し、結合する』という原則があるようだ。(下記の図を参照)

この原則から考えると、東京大学が『東大』、京都大学が『京大』と略されるのは極めて自然である。

そして、筑波大学は、この原則で考えるなら『筑大』となるべきである。

やはり『筑波』と略すのは不自然なのだ。

❷「筑波大学」だけが異端なのか?

『筑波』以外にも、『〇大』と略されずに『〇〇』と略される大学はあるのだろうか?(国立大学に限定して考える)

各大学の略称は、以下のとおりだろう。

大学の略称について、以下の情報をいただきました😄

◆「神戸大学」→ジンダイ

Hana父さんより

◆「東北大学」→トンペー

Neppo Telewisteria @ VRChatはじめたよさんより

やはり『筑波』だけが異端・・・・・・かと思ったが、『一橋』も特殊であった。

話がややこしくなるので『一橋』の話はいったん、置いておく。(コメント欄に『一橋』のことを書いておきますね)

❸筑波大学出身の友人に聞いてみた

筑波大学出身の友人に、

「どうして『筑波』と略すの?」

と聞いてみた。

回答は・・・・・・

というものだった。

くっ・・・・・・。

ここまでなのか。

筑波大学出身者でもわからないのであれば、部外者である私が追究することは不可能なのかもしれない。

諦めかけた、そのとき・・・・・・!

と、友人が言うではないか。

これが突破口になるか!?

早速、すべての国立大学の発祥について調べてみた。

そこでわかったのが、筑波大学の「設置年」の特殊性である。

(下の表を見て考えてください。面倒なら、高速スクロールで!!)

(右端の「経過年数」は、大学が設置されてから経過した年数です)

上の表からわかること、それは、

筑波大学は、最も新しい国立大学!!

ということである。

【補足】

大学には「創立年」と「設置年」があります。

「創立年」は、大学の前身となる学校ができた年。古い大学は、創立された頃は「大学」ではなかったものあったのです。

「設置年」は文科省の認可が下りて実際に「大学」として認定された年です。

<例>

北海道大学は、1876年に創立された札幌農学校が前身となり、1918年に北海道大学として認可されました。

多くの国立大学(新制国立大学)は、1949年施行の国立学校設置法に基づいて設置された。

それに対し、筑波大学は、統合などがいろいろあって(詳しく知りたいかたは、Wikipediaで調べてみてください)、1973年に設置された。

この1973年というのは、他の大学と比べて新しい年なのだ。

大事なことなので、繰り返す。

筑波大学は、最も新しい国立大学だ。

(創立は1872年と、歴史ある大学です)

❹大学以外の略称に注目

筑波大学と他の大学の違いはわかった。

だが、問いは解決されたわけではない。

ここで、『大学』とはまったく別の略称に注目したい。

さきほど、略称ができる原則を示した。

『単語を構成要素に分解して、一字目を抽出し、結合する』というものである。

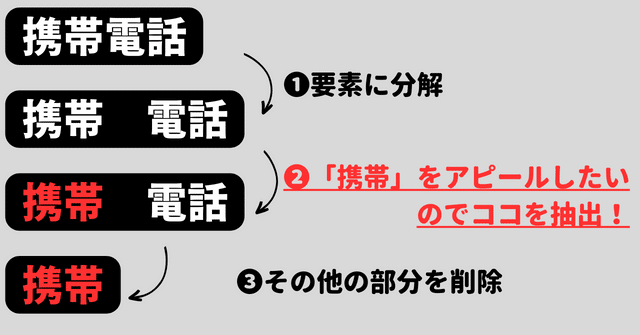

ここでは、『筑波大学』→『筑波』のように、この原則に当てはまらない略称を挙げる。

携帯(携帯電話)

高速(高速道路)

ノート(ノートパソコン)

図解すると、下記のとおりである。

これらの言葉に共通することは、何だろうか・・・・・・。

⏹️携帯

⏹️高速

⏹️ノート

あっ!?

「今までのものとは違うよ」とアピールしている(;゚Д゚)!

『携帯』

↑今までの固定電話とは違うよ。なんと、携帯できるゾ。

『高速』

↑今までの下道とは違うよ。高速で移動できるゾ。

『ノート』

↑今までのデカいパソコンとは違うよ。ノートみたいに薄くて軽いゾ。

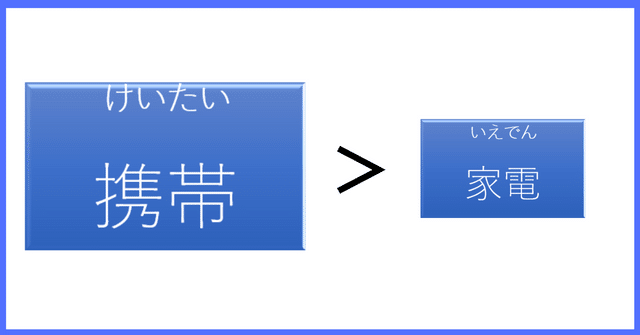

つまり、『特定の要素をアピールしたい場合、その要素を抽出して略称とする』のではないだろうか。

そして、強調された部分は、差別化される。(ココ重要)

仮に、携帯電話が『携電』と略されたとしよう。

その場合、家にある電話、すわなち『家電』との力関係は同等になってしまう。

しかし『携帯』と略すことで、従来の電話と差別化され、その利便性が社会に広まっていった。(「従来の」という点が大事)

他の例として、『電子書籍』がある。

原則で考えると『電書』と略されるべきである。

が、紙の書籍との違いを強調され『電子』と略されるのだ。

↓『電子』と略している例

ハイパーインフレーション全巻

— 諫ライ(進撃) (@ISAxRAI) May 22, 2023

電子でも購入済だけど、こんな面白い漫画を描ける原作者にはお布施しなければいけないと思った

住吉九先生、次回作も期待しております#今日買った漫画 pic.twitter.com/cwG4DZrtZ4

『電子』と略されることで、従来の書籍(紙の書籍)と差別化され、利便性(場所をとらない、など)がアピールされるのだ。

というわけで、ここまでのまとめ。

❺結論

では、以下の2点を使って答えを出したい。

①筑波大学は、最も新しい国立大学である

②特定の要素をアピールしたい場合、その要素を抽出して略称とすることで、従来のものと差別化できる

1973年、文部科学省によって、筑波大学が大学として認可されたとき、以下のようなやりとりがあったのではないだろうか。

(以下、今までの考えを基にしたフィクションです)

1973年、筑波大学が文科省によって正式に認可される。

このとき、学長が教授たちを集め、言った。

「我々は、最新たる大学だ。『他の大学とは違う』という意識を学生に持たせたい」

「賛成ですね。どのようにその意識を持たせますか?」

「今日集まってもらったのは、その方法を考えてもらうためなのだ」

会議は2時間続いたが、名案は出なかった。

そこで、とある教授(専門は言語学)が遠慮がちに言った。

「略称を『筑波』としたら、どうですか」

「どういうことだ・・・・・・?」

その言語学の教授は、語った。

「『高速道路』は、『高速』と略すことで『一般道路』との違いが強調され、同時に差別化もされていますよね」

「ふむ・・・・・・」

「つまり、『筑大』と略さずに『筑波』と略すことで、従来の国立大学とは一線を画すことができる、のです」

「おぉ・・・・・・!!」(全員、立ち上がって拍手)

この意見は満場一致で認められた。

教授だけでなく、事務職員や広報は、『筑波』という略称を徹底して使った。

その結果、学生は無意識的に『筑波』と略すようになり、それが全国へと広がっていった。

(以上、私の想像終わり)

というわけで、結論です。

(自分の考えが100%正しいとは思っていません。別のご意見や疑問点あれば、コメント欄でぜひ教えてください!😄)

このnoteが筑波大学の関係者の方に届き、真実を知ることができるといいなぁ!!

【補足】一橋大学について

『一橋大学』が『一大』と略されず『一橋』と略される件について。

❶仮に『一橋大学』を『一大』と略してみます。

❷読み方は、『一大』と読むはずです。

◇◇◇◇◇◇

※基本的に略称は『音読み』されます。

例:秋田大学→秋大

◇◇◇◇◇◇

❸『一大』は、市立大学の略称である『市大』と混同されます。

❹混同を避けるため、『一橋』と略されました。

以上が、私の考えです。

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆