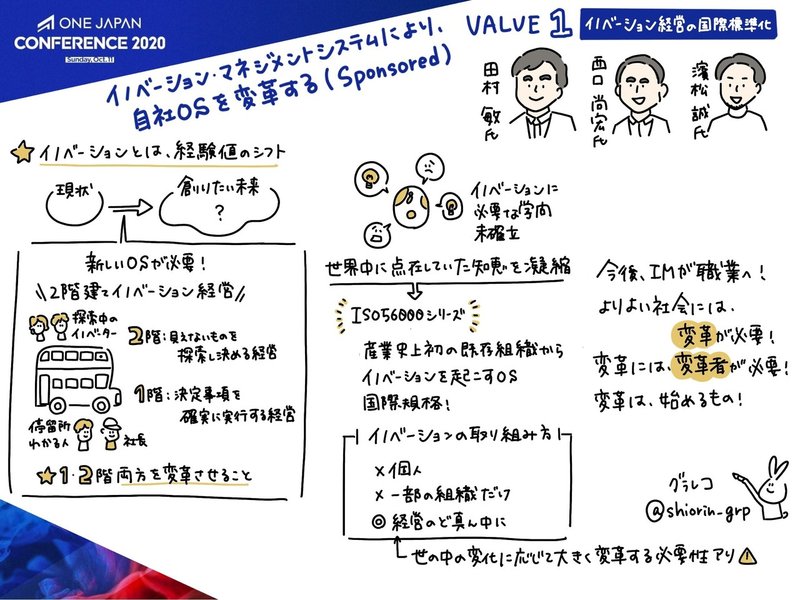

イノベーション・マネジメントシステムにより自社のOSを変革する【ONE JAPAN CONFERENCE 2020レポート:VALUE①】

ISO56000シリーズが発行されてイノベーション経営の国際標準化が進み、SDGsの達成目標となる2030年まであと10年となった。いくつもの非連続な変化が世界で同時進行する今、変革を生み出すためには会社のオペレーション・システム、すなわちOSをアップデートすることが不可欠だ。

イノベーション・マネジメントシステムの国際規格作りに日本代表として携わってきた一般社団法人Japan Innovation Network(JIN)代表理事の西口尚宏さんと、ISOに基づくイノベーション経営を実践中の旭化成常務執行役員の田村敏さんに、自社のOSを変革するために何から始めるべきかを語っていただいた。

【登壇者】

■旭化成 常務執行役員 マーケティング&イノベーション本部長 田村敏さん

■一般社団法人Japan Innovation Network(JIN) 代表理事 西口尚宏さん

【モデレーター】

■ONE JAPAN共同発起人・共同代表 濱松誠

■会社のOSの古さが変革を阻む

既存組織からイノベーションを起こすためのマネージメントシステム(OS)国際標準規格であるISO56000シリーズ。2013年から59ヵ国が関わって作成されてきた。2019年から順次発行されており、その中心となるのがISO56002(イノベーション・マネジメントシステム、以下IMS)だ。国内審議委員会の委員長として、日本を代表して原案から規格作成プロセスに関わってきた西口氏が、ISO56002がなぜ画期的なのかを解説した。

【西口】変革は自動的に起こるものではありません。変革を起こすには、「変革者」が必要です。そして変革とは、待つものではなく、「始めるもの」である。これが私の基本的なスタンスです。そして、変革を起こすということは、イノベーションを起こすことに他ならないのです。

私は、「イノベーションとは、経験値のシフトである」と定義しています。つまり、「現状」から「創りたい未来」に向けて経験値の変化を起こす活動がイノベーション=変革です。

この変化を起こそうとすると、本業を持っている日本の会社で何が起こるか。

ONE JAPANのみなさんも、スタートアップとのマッチングイベントを開催したり、CVCを設立したり、アクセラレータープログラムを実行したりと、様々なプログラムをやっておられます。これらは例えるなら、スマホの最新アプリです。問題は、新しいアプリはどんどん登場するのに、会社のオペレーション・システム(OS)が古いこと。だから最新のアプリを導入しようとしても、アプリがうまく作動しないとか、そもそもアプリがダウンロードできないといった事態が多発する。会社側は「アプリが悪い」と考えるのですが、問題はOSが古いままでバージョンアップされていないことです。

それを解決するのに必要なのは、OSを「2階建てイノベーション経営」へ変革すること。2階では「見えないものを探索し、決める経営」を行い、それを受けて、1階では「決まったことを確実に実行する経営」を行う。そして、この1・2階を連結させて両方でいい仕事をするのが、新しいOSの中身です。

■非線形な活動をリーダーシップと支援体制で支える

【西口】2019年に発行されたISO56002は、既存組織からイノベーションを起こすためのマネジメントシステムであり、いわばOSの国際標準規格です。私は原案から規格作りに参加してきましたが、その過程で各国がどれだけ真剣にこのテーマに取り組んでいるかが明らかになりました。このプロセスに参加した国は59カ国に及び、アフリカ以外のほぼ全ての国が関わっています。

なぜそこまで世界中がこの問題に一生懸命になるのか。それはみんなが困っているからです。既存組織からイノベーションを起こすのは困難であるという現状は、日本に限らず、どの国でも共通の課題でした。そこでまずは欧州が中心となって議論を始め、2013年に欧州規格ができて、同じ年に、ISO/TC279(テクニカル・コミッティ)も立ち上がりました。そして各国が試行錯誤しながら蓄積していた経験値を持ち寄り、理論化を進めた末に発行されたのがISO56000シリーズです。つまりこの国際標準規格には、世界中で活動しているイノベーターたちの知恵が凝縮しているわけです。

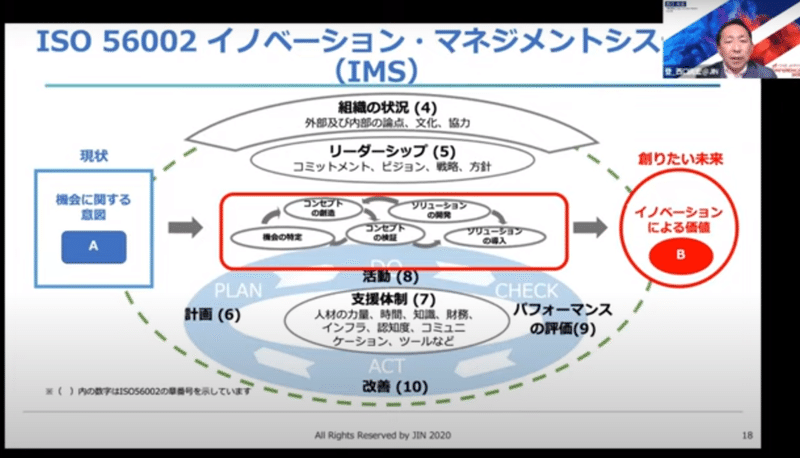

ISO56002の仕組みを図解すると次のようになります。(図表はJINのオリジナル:Copyright)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●「現状」→「創りたい未来」への変化を生み出すための活動には、「機会の特定」「コンセプト(ビジネスモデル)の創造・検証」「ソリューションの開発・導入」がある

●活動の成功確率を上げるには、リーダーシップと支援体制(人材の力量、時間、知識、財務、インフラ、コミュニケーション、ツールなど)が必要

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ここでぜひみなさんにご理解頂きたいことが2点あります。

1点目は、ISO56002では「機会の特定」から「ソリューションの導入」までの全てがイノベーション活動であると定義されていること。だからコンセプトの創造や検証だけでは、イノベーション活動にはならない。ソリューションの導入まで行ってこそ、イノベーションが実現した、つまり価値を創り出した、と言えます。

2点目は、この図の矢印のように行ったり来たりの試行錯誤を繰り返す非線形(non-linear)な活動が最後まで続くと定義されたこと。だからこそ、リーダーシップや支援体制による支えが必要であると国際標準規格で明確に定められた。これは画期的なことです。

ここでみなさんに、1つ問いかけをします。あなたの会社におけるイノベーションの取り組みは、「①取り組み自体がまだ個人技」「②一部の組織だけでの活動」「③マネジメントシステムとして確立」のどれに該当するでしょうか?

おそらく多くの会社は、①か②でしょう。しかし世界はすでに③にシフトし始めていて、経営のど真ん中にイノベーションを置く時代になっています。

では今の話を聞いて、自分も変革の一歩を踏み出したいと思った人はどうすればいいのか。実は昨年、私がONE JAPANで行ったISO56002についての講演を聞いて、実際にイノベーション活動を始めた人々がいます。それが、旭化成の若手社員の皆さんで、この1年で大きな成果を出しています。

ではここからは、旭化成の田村常務にバトンタッチしましょう。

■若手の活動を経営層が拾い上げて支援体制を構築

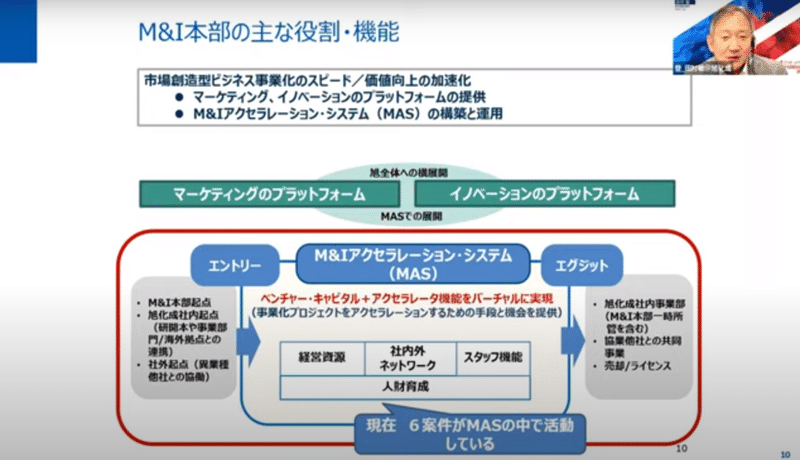

田村さんが本部長を務める旭化成のマーケティング&イノベーション本部(以下、M&I本部)は、2019年4月に創設された新しい組織。一方で、西口さんの講演を聞いた本部の若手社員やグループ会社の旭化成ファーマの社員たちが、自発的に様々なアクションを開始していた。そのことが田村さんたち経営層にも伝わり、現在はM&I本部がイノベーション活動を支える支援体制を担うとともに、自社のIMSをさらにブラッシュアップさせる取り組みを進めている。

【田村】では旭化成のイノベーションへの取り組みについて説明します。弊社には、会社の中でイノベーションを起こす仕組みである「M&Iアクセラレーションシステム(以下、MAS)」があります。シリコンバレーを始めとするオープンイノベーションの拠点では、アクセラレータ機能を持つ会社やベンチャーキャピタルなどの枠組みがエコシステムとして機能しています。これを旭化成という会社の中でバーチャルに実現するための体制がMASです。

これはもともとあった仕組みですが、西口さんの講演を聞いた若手社員たちがISO56002に基づく仕組みづくりの必要性を実感し、その後Japan Innovation Networkが提供するIMSAPキャンプ(IMS概要のデザインを実際に構築し、最後に経営陣への報告まで行うプログラム)への参加などを通じて、ISOと照らし合わせると我々の取り組みはまだ道半ばの部分も多々あると実感し、MASの成熟度のさらなる向上を目指すことになりました。

現在のM&I本部の役割と機能をまとめると、このようになります。

MASの仕組みの中で社内の様々な技術を拾い上げ、旭化成が持つ経営資源や社内外ネットワーク、スタッフ機能を組み込み、各プロジェクトが目指す事業化のスピードと価値向上の加速化を社内起点で実現するのがM&I本部の役割です。実際に今、6つの案件がMASの中で活動しています。

またMASを支援するには、マーケティング活動やイノベーションを起こすマインドを実践できる人材の育成も重要です。よってそのための専門組織を別途作り、そこで構築したプラットフォームを会社全体に横展開して、旭化成の既存事業の社員たちにも活用してもらうことを目指しています。

■エントリーからエグジットまで原則3年以内

【田村】MASへの案件のエントリーからエグジットまでの期限は、原則3年以内としています。新しいものを作っていく際はスピード感が重要ですから。ただエグジットの時点で事業が儲けを出すのはなかなか難しいので、エグジットから3年後までに黒字化し、6年目までに利益拡大できる事業計画が描けていることを最低条件としています。

MASのプロジェクト事例を1つ紹介しますと、農業団体や物流会社と組んで進めている生鮮品物流システムの実証実験があります。これは社会課題であるフードロスや物流の環境負荷提言に貢献するため、旭化成の素材やセンシング技術を駆使して、野菜などの生鮮品の鮮度を保持しながら管理する物流システムで、2021年から22年頃の事業化を目指しています。

このように、もちろん最終的には事業化を目指すわけですが、たとえ失敗する案件があったとしても、イノベーションに取り組んだ経験値は人材育成につながるし、社員が自分の組織に戻った時に必ず役立つと考えています。

我々のM&I本部がスタートして約1年半経ちましたが、昨年4月と今年4月では、見える世界が様変わりしました。我々としても当初のビジョンや考え方を変えなくてはいけない部分があり、しかし変えてはいけない部分もあって、そこを改めて見つめながら取り組んでいるところです。

■「始められないジレンマ」は抜け出せる

【西口】今のお話を受けて、私からもぜひコメントさせてください。昨年の講演では約1,000人が私のISOの話を聞いてくださった。でも、それを聞いて実際に動いた会社は、私の知る限りでは旭化成だけです。

まず若手社員が動き、1年後にはこうしてM&I本部の田村常務がこの場に来て、イノベーションについてご自分の言葉で語っていらっしゃる。これはものすごいスピードでの変化です。社員たちに自由な取り組みをさせて、現場から上がってきた情報や知恵をどんどん吸収して経営に活用していく旭化成の姿勢は、本当に素晴らしいと思います。

【田村】「自分たちが変わるために、何から変えるのか?」を考えたとき、何事にも“変えられない理由=変えるリスク”は必ずある。でもそこで止まってしまうと、結局は何も始められないジレンマに陥ります。

そこから抜け出すには視点を変えることが重要です。そのためには、「変えてはいけない一番重要なものは何か?」をまず捉える。これは歴史や伝統がある会社や事業であるほど重要で、本質や文化、過去の人たちの魂だったり、何かしら変えてはいけないものがあるはずです。裏を返せば、それ以外は後から積み上がったものであり、変えようと思えば全て変えられる。そう考えると、着手できることはいくつもあると思えます。

始めなければ、何も変わらない。始めることの大切さを、みなさんにも感じて頂けたらと思います。

構成:塚田 有香

デザイン: McCANN MILLENNIALS

グラレコ:杉浦 しおり

【ONE JAPAN公式Facebookページ】

ぜひ「いいね!」をお願いします!

https://www.facebook.com/one.japan.org/

【ONE JAPAN 公式HP】

公式HPを刷新しました!

https://onejapan.jp/

【ONE JAPAN公式note】

ONE JAPAN事務局インタビューやカンファレンス記事などを随時掲載しています。

ぜひアカウントのフォローをお願いします!

https://note.com/onejapan

【ONE JAPAN公式Youtube】

ぜひチャンネル登録をお願いします!

https://www.youtube.com/.../UChU_Ara1_5TadYDPkYIgRXA

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?