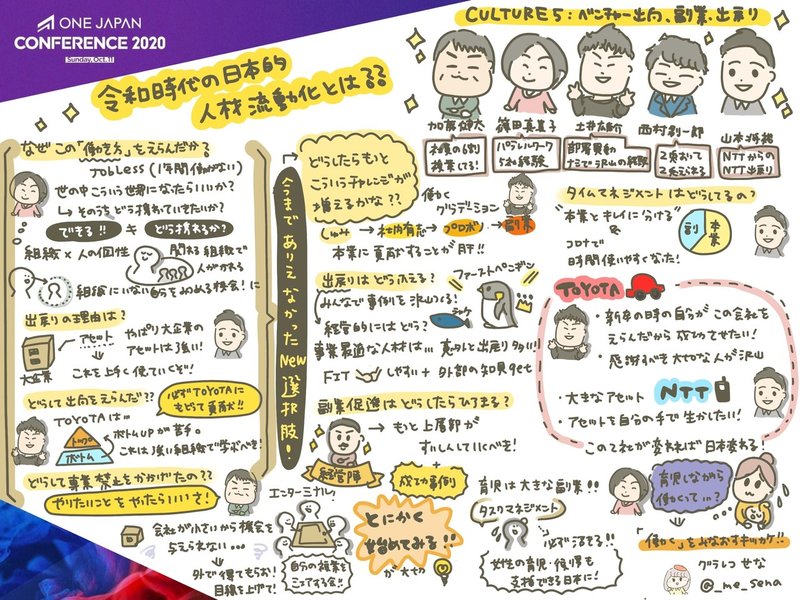

令和時代の日本的人材流動化とは【ONE JAPAN CONFERENCE 2020レポート:CULTURE⑤】

新卒一括採用や終身雇用に象徴される日本型雇用システムの限界が叫ばれているが、令和になった今も人材の流動化が進んでいるとは言い難い。これからの時代に必要な新しい働き方とそれを実現する方法とは何か。HARES社長で複業研究家の西村創一朗さんをモデレーターに、企業と個人の相利共生を掲げて越境型研修サービスを展開しているエンファクトリー代表取締役社長CEOの加藤健太さん、複数の大企業を渡り歩いてきたエール取締役の篠田真貴子さん、大企業のベンチャー出向・副業・出戻りの実践者たちとで話した。

【登壇者】

■株式会社エンファクトリー 代表取締役社長 CEO 加藤健太さん

■エール株式会社 取締役 /「アライアンス」監訳 篠田真貴子さん

■トヨタ自動車株式会社 / 株式会社アルファドライブ 出向 / A1-TOYOTA 発起人 土井雄介さん

■株式会社NTTドコモ / ONE JAPAN 共同発起人・共同代表 山本将裕さん【モデレーター】

■株式会社HARES 代表取締役社長 / 複業研究家 西村創一朗さん

■「世の中から見た自分」という視点で次のキャリアを考えた

【西村】篠田さんは大学卒業後、金融機関の日本長期信用銀行、留学、外資系戦略コンサル会社のマッキンゼー、国際的な製薬企業のノバルティス、世界最大の食品・飲料会社のネスレ、ほぼ日を経て、現在1on1のオンラインサービスを提供するエールで取締役を務めています。国内外のそうそうたる企業を渡り歩いてきた、まさに人材流動化を体現しているお手本のような方ですが、ほぼ日からエールの間に1年3カ月のジョブレス期間があります。この選択をされたのはなぜですか?

【篠田】ほぼ日までの転職は、目の前にある選択肢の中で最大のベターを選ぶというスタンスでした。ほぼ日の退職を自分で決めた後、次の仕事を考えた時、これまでのようにただ来た球を打つのではなく、もう一歩深く踏み込んで考えたいと思ったのがきっかけです。

つまり、これまでのように「自分が何をしたいか」ではなく「自分が理想とする世の中に1ミリでも貢献できるとしたら、どこに身を置くのがベストなのか」という、世の中から見た自分という視点で初めて次のキャリアを考えたんです。それでほぼ日を辞めた後、「どこにも就職しない、しばらく働かない」と宣言しました。声を掛けてくれた人もいたし、自分ができることもわかっていたけれど、それとは違う軸を見つけたかった。この軸を獲得したり自分自身が納得するのに時間がかかってしまい、1年3カ月のジョブレス期間が生じたわけです。

【西村】あえてどこにも就職しない、しばらく働かないと宣言したことで見えてきたミッションはあったのですか?

【篠田】これまで様々な組織で働いてきたことで、組織との相性や組織の個性によって、私の個性も変化するということがわかりました。それによって、「組織と人の関係」にすごく興味をもち、誰に頼まれたわけでもないのに関連する本を読んだり記事を書いてしまうので、組織と人の関係に携わる仕事がしたいという意志がクリアになりました。

それと組織に所属しないフリーの状態をはじめて経験したので、組織の看板が全くない自分は何者なのかということを深く考えました。組織から離れた自分や、何も義務がないのにそれでも興味をもってしまうことや関わりたい人を客観的に知ることができたので、ジョブレス期間を経験したことは私にとってすごく有益でした。

■大企業を離れたからこそ手にした使命感

【西村】ONE JAPAN共同発起人・共同代表の山本さんは今年3月にNTT東日本に辞表を提出し、半年くらいのフリーランス期間を経て9月にNTTドコモに入社。そのドコモがNTT東日本に買収されて、期せずして1年も経たずに会社に出戻るという形になったそうですね。その経緯を教えてください。

【山本】NTT東日本を辞める前は、大企業×スタートアップという文脈でオープンイノベーション・アクセラレーターとして活動していました。会社を辞めたのは、スタートアップの加速支援という立場ではなく、改めて自分のスキルで成し遂げたいことを考えたいと思ったからです。

NTTドコモに入社した直接のきっかけは、退職後引き続き個人でスタートアップ支援を手掛けていた時に、NTTドコモのイノベーション統括部の部長からうちに来ないかと声をかけていただいたことです。それを承諾したのは大企業が保有している予算や人材などの豊富なリソースを使って自分がどんなバリューが出せるのか、もう一度チャレンジしたいと思ったからです。実際、現在所属しているNTTドコモの新規事業プログラムを手掛けている部署は予算も組織も先進的で兼業も自由です。

また、大企業から出たことで、改めて大企業にはスピード感や危機感や行動力が足りないと感じました。それを大企業に持ち込んで、豊富なリソースと合わせて世の中に新しいバリューを出したい。一回大企業から離れた自分だからこそできるという使命感でやる気をみなぎらせつつ頑張っているところです。

■大企業で学べないことをベンチャー出向で身につける

【西村】土井さんはトヨタ自動車の社員としてカイゼンに取り組みながら、アルファドライブに出向して企業内新規事業のサポートに取り組んでいます。トヨタを辞めずに出向という道を選んだ経緯とその理由を教えてください。

【土井】トヨタに入社以来、就活での希望通り、改善の部署に配属頂き、1回も部署異動していません。にもかかわらず、トヨタの中で有志活動として新規事業コンテストの主催など、かなり自由にいろんなことをさせて頂いてきました。そのコンテストとは別の、「仕事としてトヨタの中で立ち上がったB-project」という社内公募制度で私がチームとして起案させて頂いた新規事業案を2年連続で選んで頂いたのですが、事業化採択後、事業として立ち上がることにはなかなか苦労しています。新規事業をうまく立ち上げる仕組みや実際に事業化するノウハウはトヨタの外の方が学べるのかもしれないと悩んでいた2017年頃、その後リクルートから独立してアルファドライブを起業した麻生要一さんに出会ったんです。麻生さんの「すべてのサラリーマンは社内起業家として覚醒できる」という言葉に感動し、勇気づけられ、アルファドライブで仕事がしたいと思いました。

それで、私の考えたベンチャー企業への出向案に賛同してくれそうな様々な部署の方、受け入れてくださりそうな出向先の企業のリストを作成するなど半年かけて根回しして、「アルファドライブでなら新規事業を立ち上げるノウハウを学べるので出向させてください」と上司に相談しました。その結果、上司が様々な関係先への相談をすることの許可をしてくれ、最終的に「どうなるか分からないけどやってみよう」と腹を括ってくださり、今アルファドライブに出向させて頂いています。

トヨタを辞めないで出向している理由は、まずトヨタが大好きで、もっとよくしたいと思っているから、そしてたくさん協力してくれた社内の人がいるからです。なので、最初からアルファドライブで学んだことはトヨタに還元しなきゃいけないと決めています。

■10年前から「専業禁止」を掲げる理由

【西村】今でこそ副業は大きなムーブメントになっていますが、エンファクトリーは2010年から「専業禁止」というポリシーを掲げ、社員の副業を推進してきました。その結果、今では60%もの社員が副業している点が非常にユニークですよね。なぜ「専業禁止」というポリシーを掲げたのですか?

【加藤】そもそもの発端は2008年に起きたリーマンショックです。その影響で景気がひどく落ち込んで、多くの企業が大量解雇をやったりして暗い世の中になりました。そんな厳しい状況では会社が変わらなければならないのはもちろん、個人も自立が求められます。だからといって、社員のやりたいことや一人ひとりのステージに応じて会社がいろんな機会を提供するのは現実的に難しい。そこで社員が自分で生きる力を身につけること、自分で自分のキャリアを見つけて頑張ることを会社としても応援しようと考えました。それが副業推奨のきっかけです。

それで2011年の設立時から、本業以外にやりたいことがあればどんどんやればいいし、会社の外に出るもよし、出てもフェロー制度で連携するもよし、片足を外に出してパラレルワーカーでもよしという「専業禁止」を人材ポリシーとし、それ以降ゆるやかに外に開いています。

ただ、1つだけルールを作っています。それは副業をオープンにすること。そのルールの元、設立時の2011年から「エンターミナル」という会を半年に1度開催して、それぞれがどんな副業をしているのか、どう膨らましていきたいかを発表しています。1人ひとりが自立した「株式会社自分」、個としてお互い対等な関係性で全体にPR、IRをオープンすることで、よい循環を生んでいるので、取り組みとしては非常にうまくいっています。

■会社と個人は互いに踏み台にすればいい

【西村】専業禁止によって本業に対してどんな影響がありましたか?

【加藤】前提となる考え方は「相利共生」。つまり、「会社と社員でお互い良いところを取り合おう」というものです。社員は入った会社にはそれなりの思い入れもあるし、会社としても採用した個人には思い入れがあります。だから会社、個人ともお互いいい形で踏み台にして利用するという大人の関係性で動けばいい。

そもそも僕らが発信している「ふくぎょう」は主副の「副業」というよりはパラレルの「複業」というか、どうせやるならどっちも「主」でやろう、小遣い稼ぎというよりは本業として本気でチャレンジしてみようという考え方。ミニ経営者、個人事業主に近いので、経理や事務的な手続きなど会社にいれば他の部署がやってくれるいろんな仕事を自分でやらざるを得ず、その結果、いろんな知識やスキルを身につけることができます。また、外に触手が伸びることによって、会社の仕事をしているだけでは得られない、いろんな情報を得られます。最終的には自分で確定申告もしたりするので、世の中の経済の仕組みも理解でき、単なる会社員より目線が一段上がります。

社内業務に取り組む際、これらの副業で得たアイデアや人脈を使ってより成果を出せたり、新しい事業を生み出せたりして、会社にとってもプラスになるんです。

■自分で勝手にやって、結果を出して、ロジックをつくる

【西村】ここまでのみなさんのお話から、アライアンス、ジョブレス、出戻り、出向、副業、兼業などなど、10年前には考えられなかったような働き方の選択肢が増え、日本的な人材の流動化が起きていることがわかります。とはいえこれらの多様な働き方はまだまだ一般的に当たり前の選択肢になっているとは言えません。一般の人たちが多様な働き方の選択肢を選べるようにするにはどうすればいいと思いますか? 土井さんのように大企業を辞めずに自分のやりたいことにチャレンジできるという選択肢を増やすためにはどうすればいいでしょう。

【土井】まず1つは、働き方を0か100かで捉えるのではなく、グラデーションをもたせることです。例えば僕の場合、最初は有志と趣味で始めた活動がプロボノのようになり、副業・兼業のようになりました。だから大企業を辞めていきなり独立という方法だけじゃなくて、会社に所属しながらいろいろな立場でいろいろなことができるんです。

もう1つは、実はトヨタには全社員が公式に副業・兼業を申請できる制度があるんですが、申請してもまず通りません。会社が最も重要視するのは、副業・兼業をやる目的で、それが会社の利益と合致するとなかなか判断されないからです。だからまずは自分でやって、結果を出して、会社の本業にもこれだけ還元できますとロジックを立てて説明するのが肝要です。大企業であったとしても、ロジックさえ立てれば認めてくれるのと思うので。あとは根回しなどの社内政治をちゃんとやることが大事。私はこの方法でトヨタの会社員でありながら、こんなに自由に好きなことにチャレンジさせて頂いているんだと思います。

■長い伝統と独特の文化を持つ大企業の中途は定着しづらい

【西村】「出戻り」は企業と社員がいいアライアンスを築ける象徴だと思います。「退職=裏切り」じゃなくて、退職後も信頼関係を築くために企業と社員ができることは?

【篠田】9月30日に経産省のある研究会で、日本の大企業は世の中の変化に合わせて事業戦略はどんどん変わっているのに、人材戦略はずっと終身雇用のままだから、企業価値が大きくならないという問題が提起されました。

これが日本の大企業が抱える問題の本丸で、人材戦略の一環として、自社の事業を行う上で最適な人材像、彼らとの出会い方、採用の仕方、定着方法を考えることに尽きるんです。今、西村さんが提起したアルムナイ(企業を退職した人の集まり)という観点でいうと、長い伝統と独特の文化を持つ大企業は別の企業で働いていた人を中途採用しても、なかなか定着せずにすぐ辞めてしまうケースが多い。一方、一度新卒で入社して辞めた人の方が、企業文化や風土がわかっているのでフィットします。

また、イノベーションは中と外の違う文脈の知見をつなぐことが出発点になって、はじめて起こすことができます。この意味でもずっと1つの会社だけで働いてきた人だと、外部の言語体系や価値観がわからないからうまくつながれないけれど、出戻りだと会社の中のもろもろの事情も外部のこともわかってるからいいつなぎ役になれるんです。ゆえに中途採用するなら出戻りの方が企業にメリットが大きい。社員が退職後も、双方が合意したらまた「出戻る」ことができるような関係性が望ましいですね。

■自分の心を縛ってる鎖を引きちぎれ

【西村】最後にお1人ずつメッセージをお願いします。

【篠田】終身雇用などの、いわゆる日本型雇用を享受している人は人口のわずか2割だというデータがあります。そのような日本型雇用に縛られている理由は、法律よりもマインドだと思います。みなさんはそのマインドを縛っている鎖を引きちぎりたいと思っているでしょうから、今回の登壇者のみなさんのお話から何か1つでもヒントをもらって明日から行動を変えてみてください。

【山本】副業をしてみたいと思っているけど会社に忖度して立ち止まっている人も多いと思いますが、まずは四の五の考えずにエンファクトリーのような副業支援のサービスに登録して一歩踏み出してください。

【土井】大企業に所属している我々のような人間がグラデーションのある働き方をすれば日本のGDPは確実に上がります。みなさんの一歩が日本を救うと思うので、一緒に頑張りましょう。

【加藤】2:6:2の真ん中の6割の人たちが動くと世の中は変わります。会社の風土や空気を変えるためにはどうすればいいのかを上司も含めてぜひ考えてほしいです。

構成=山下猛久

デザイン: McCANN MILLENNIALS

グラレコ:三瓶聖奈

【ONE JAPAN公式Facebookページ】

ぜひ「いいね!」をお願いします!

https://www.facebook.com/one.japan.org/

【ONE JAPAN 公式HP】

公式HPを刷新しました!

https://onejapan.jp/

【ONE JAPAN公式note】

ONE JAPAN事務局インタビューやカンファレンス記事などを随時掲載しています。

ぜひアカウントのフォローをお願いします!

https://note.com/onejapan

【ONE JAPAN公式Youtube】

ぜひチャンネル登録をお願いします!

https://www.youtube.com/channel/UChU_Ara1_5TadYDPkYIgRXA

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?