最愛は海色 第12章

こんなに近くにいるのに孤独になることもあるのだと、優多さんと出会ってからはじめて知った。

十六年生きていても、はじめて知ることがたくさんあるから驚く。

優多さんが教えてくれたことが、抱えきれないほど胸の内にある。

「窓見て!」

珍しくアラームよりも先に起き、しゃんと目が覚めた。

窓から差しこむ光を眺めていると、携帯が鳴った。画面を見ると、久々に優多さんから連絡がきていた。

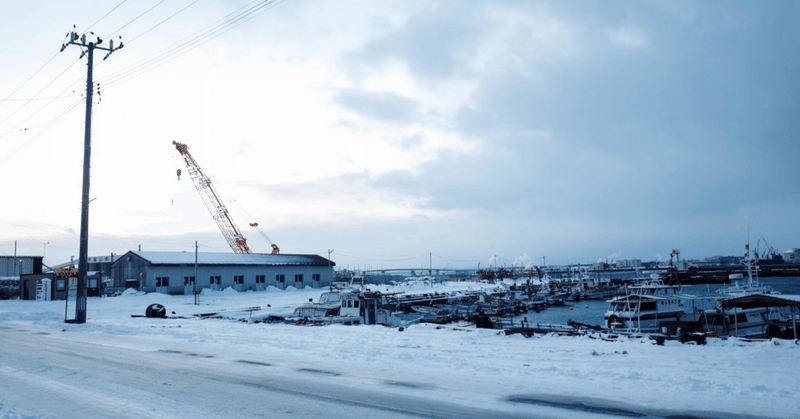

「雪だ」

「初雪だね」

見慣れた景色が白く薄化粧をしている。

雪が降ってはしゃぐのも、雪が降った喜びを真っ先に私に教えてくれるのも愛しい。優多さんの心の中に、私の影をはっきりと見つけられたような気がした。

「歩く?」

「歩く」

まだ人が眠っている時間。一番乗りにおそろいの足跡をつけた。本降りではないから、この足跡はすぐ消えてしまうけれど。初雪が降るたびに、私はこの冬を思い出すのだろう。

優多さんは、自分自身と向き合う時間が増えた。

きっとそれは、私に話しても解決しないことで。今までぴったりと心が重なっていたことのほうが奇跡だった。

「富田さんがね、一度この街を出たからこそ、この街の良さにもっと気づけたと言ってたんだよね」

「うん」

その先を言わないのが、優多さんだ。彼が遠いところに行こうとしていることは、ずっと前から気づいていた。

孤独なまま、冬は過ぎた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?