【歴史的発見】古陶磁鑑定美術館が古備前焼の年代鑑定法を確立!桃山時代の古備前焼茶道具の真実がついに解明!【研究論文を出版】

古陶磁鑑定美術館は、古備前焼の研究・調査・鑑定・保存・展示・継承事業を営んでいる美術館です。

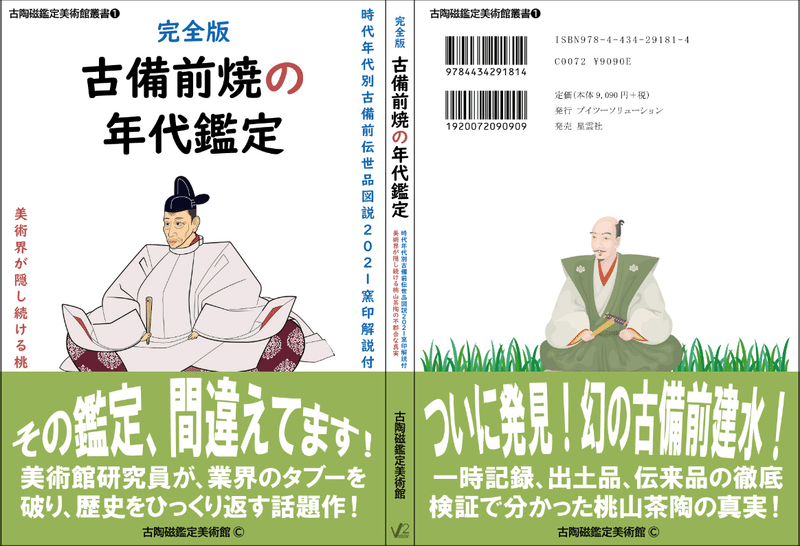

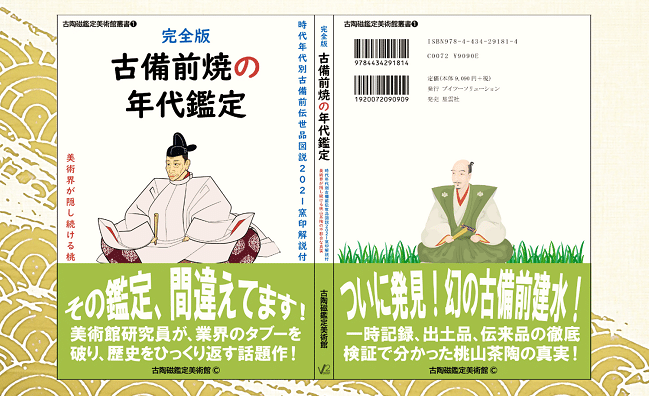

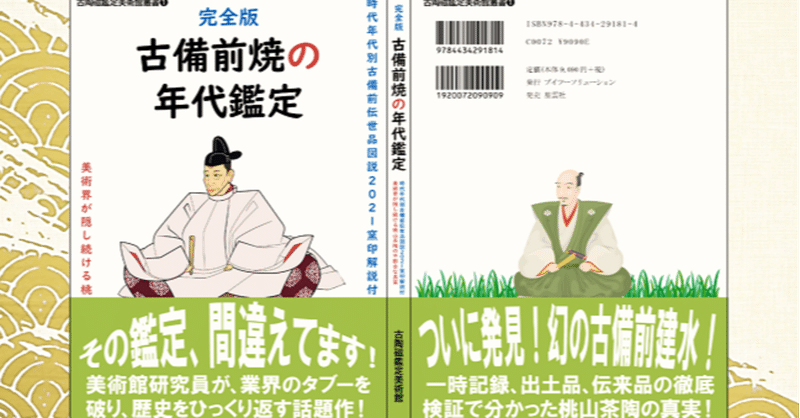

この度、古陶磁鑑定美術館は、長年の古備前焼の研究成果を、一冊の書籍にまとめた「研究論文」として出版します。

タイトルは、【古備前焼の年代鑑定】です。

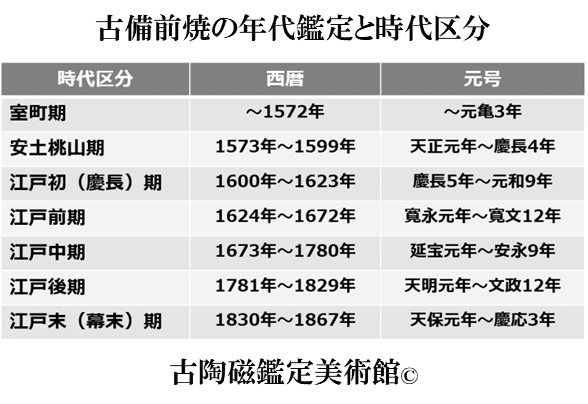

古備前焼の年代鑑定は、これまで明らかにされてこなかった「古備前焼の正しい年代区分」を整備した画期的な一冊です。

古備前焼の時代別の作風、時代背景、文化の流行などを踏まえて、西暦や元号で時代区分を明確に切り分けたため、伝来品や伝世品が作られた時代を、適切に見極められるようになるでしょう。

また、従来まで誤って解釈されていた「桃山茶陶」の事実を明らかにし、本物の桃山時代の備前焼茶道具を特定することにも成功しました。すなわち、当時の茶会記で使われた備前焼のおよそ9割を占めていた「建水」を見つけ出したのです。これは、歴史的快挙と言える、偉業中の偉業でしょう。

なぜなら、これまで「桃山備前」と言われて珍重されてきた名品の多くが、「江戸時代に作られた」古備前焼だったことが、平成の初期頃に、発掘調査や出土品の研究によって判明してしまったからです。(※リソースは、京都三条せと物や町等の出土品資料をご参照ください)

しかし、未だに博物館や美術館に行くと、「桃山時代に使われた茶道具」と称された「江戸時代の古備前焼」をたくさんみることができます。「花入・茶入・皿・鉢・茶碗」など、その種類も実に豊富です。

しかし、これらのほとんどは、先述の通り、「江戸時代」に作られた茶道具です。その理由は単純明快で、安土桃山時代の茶会記に出てくる備前焼を調べてみると、ほとんどが「建水」であり、それ以外の品目はまず出てこないことが分かってしまうからです。

ちなみに、花入等が茶会記に出てくるのは、慶長年間以降です。慶長は1596年から1615年までです。備前焼の茶道具が多く使われるのは、慶長年間でも1600年の関ヶ原合戦以降のことですので、これらの証拠から見ても、建水(水指)以外の茶道具は、江戸時代の作品と考えてまず間違いありません。

時代は令和となり、インターネット通信やネット社会が発展したことで、情報が瞬く間に世界中に伝播する時代です。そんな時代に旧態依然の権威主義にしがみついた「嘘に塗り固められた理論」はもはや通用しないでしょう。

事実を鑑みれば、誰がどう見ても、これまでの「桃山茶陶」は訂正されるべき事実なのです。見て見ぬふりをし続けるのは、日本文化の恥でしょう。

古陶磁鑑定美術館では、そんな美術史、文化史に革命を起こすべく一冊を、研究成果と証拠を携えて、ついに発表することができました。それが、「古備前焼の年代鑑定」なのです。

戦国時代と言われた、安土桃山時代。

千利休や豊臣秀吉や明智光秀が、茶の湯で実際に使っていた「古備前建水」が、今450年の時を超えて再び脚光を浴びようとしています。

その歴史的真実の証人に、次は、あなたがなってみませんか?

古陶磁鑑定美術館の書籍「古備前焼の年代鑑定」にて公開中です!

「古備前焼の年代鑑定」 古陶磁鑑定美術館著

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?