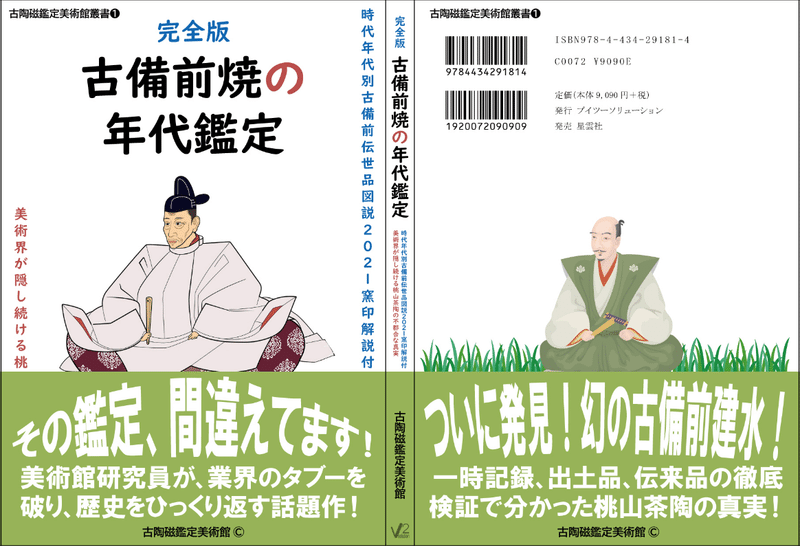

【古備前研究論文-古備前焼の年代鑑定】古陶磁鑑定美術館の古備前焼研究論文の要点を解説。安土桃山時代の古備前建水の真実を解明した歴史研究書。歴史的新発見の事実を公開中。

古陶磁鑑定美術館は、古備前焼の研究成果をまとめた論文「古備前焼の年代鑑定」を出版します。

「古備前焼の年代鑑定」は、これまで未解明であった安土桃山時代から江戸時代にかけての古備前焼の時代区分や作風の推移を、当時の茶会記、出土品、伝来品などの視点から分析して明らかにした研究書です。

平成の初期に、京都三条せと物や町にて、大量の茶陶が出土したことによって、桃山時代の茶道具の常識がひっくり返りました。

すなわち、織田信長や豊臣秀吉や千利休が活躍した天正年間(1573-1592年)の茶道具と考えられてた「志野焼・唐津焼・織部焼」などの茶陶が、慶長年間(1596-1615年)以降に作られた作品だということが判明してしまったのです。

つまり、これまで「桃山茶陶」と称されて、重宝されてきた名品の数々が、実は「江戸時代」の作品だったと分かってしまったのです。

これらは、備前焼にも大きな影響を与えました。いわゆる「織部様式」「織部好み」と言われる最も高価な作風が、この(訂正)江戸期の作だったからです。

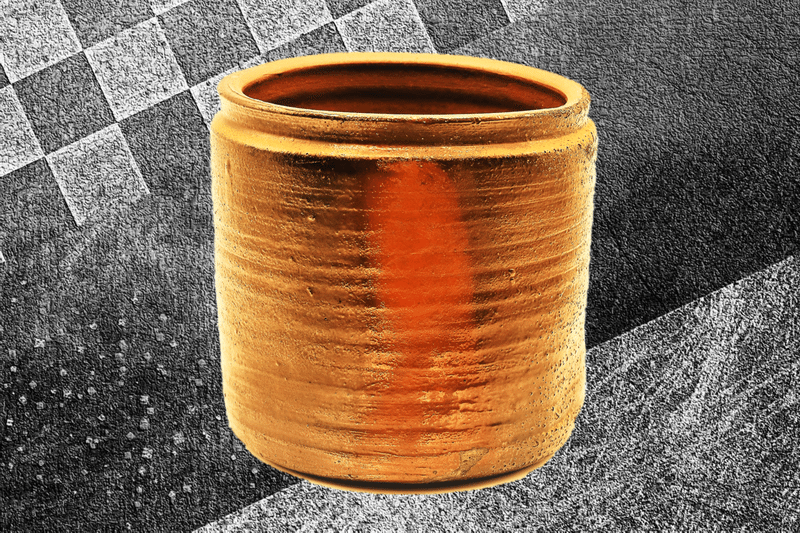

これによって、「矢筈口水指」、「緋襷建水」、「筒花入」などの歪みや箆目の造形が施された作風が、江戸時代は慶長年間から元和年間の作品だと、時代を修正せざるを得ない事態となっています。

一部の博物館や美術館では、未だにそれらの時代修正を行わずに、「17世紀 桃山時代」という謎の創作時代を作り出して見て見ぬふりをしていますが、これは残念ながら道理が通らない、ただの詭弁でしょう。

兎も角、この歴史的大事件とも言える年代修正事件を経て、安土桃山時代の本物の古備前焼の茶道具は、「幻」の存在になってしまったのです。

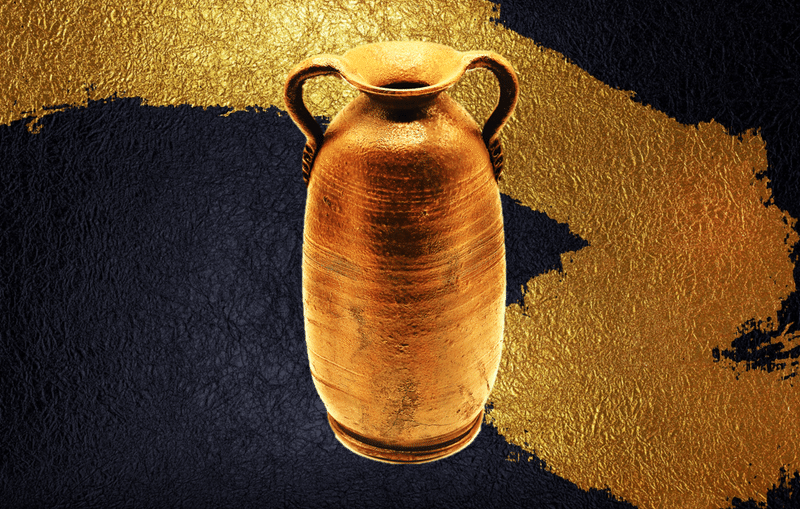

また、現代の美術館や博物館には、「桃山時代の古備前焼」と言われる茶道具の数々が陳列されています。花入・茶入・茶碗・大皿・平鉢など、ラインアップも多彩です。

しかし、安土桃山時代の茶会記に登場する備前焼を調べてみると、そのほとんどが「建水」だけなのです。天正年間(1573-1592年)のデータを見ると、その内の84%が建水で、それに水指を加えると、実に95%以上を、この二品目が占めてしまうのです。

つまり、安土桃山時代の備前焼茶道具と言えば、「建水・水指」のことであり、それ以外の品目など有り得ないのです。

もしあるとすれば、それらは「江戸時代の茶道具」なのです。

そんな、美術界が触れられたくない不都合な真実について、堂々と正面から切り込んだのが「古備前焼の年代鑑定」です。

そして、本当の安土桃山時代の古備前焼茶道具、あの千利休や豊臣秀吉や明智光秀が愛した備前建水を、ついに特定することに成功しました!

古陶磁鑑定美術館ホームページで、そんな気になるストーリーのあらすじを無料公開中です。ぜひご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?